Wissenschaftliches Publizieren ist mit urheberrechtlichen Fragen verbunden. Insbesondere das Open-Access-Publizieren stellt viele Rechtsfragen neu, zum Beispiel dessen Kompatibilität mit dem Abschluss eines Vertrags mit Verwertungsgesellschaften zum Bezug von Tantiemen aus urheberrechtlichen Vergütungsansprüchen. Der Artikel widmet sich der Frage, ob und wie Open-Access-Publikationen (umgesetzt mit Creative-Commons-Lizenzen) mit dem Abschluss eines Wahrnehmungsvertrags mit der für Sprachwerke zuständigen Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) vereinbar sind. Dazu erläutern wir zunächst den rechtlichen Hintergrund und geben einen kurzen Überblick über Verwertungsgesellschaften. Nachfolgend stellen wir den konkreten Fall vor, unter Erläuterung der Ausgangssituation, der Hintergründe und des aktuellen Sachstands samt einer Problemlösung. Daran anknüpfend werden weiterführende sowie publikationsethische Fragestellungen erörtert. Abschließend stellen wir mit dem Legal Helpdesk Berlin ein Beispiel für ein Beratungsangebot vor, das auf solche und weitere Rechtsfragen zugeschnitten ist und die Vermittlung von juristischen Kompetenzen zum Ziel hat.

Scholarly publishing is associated with copyright issues. Open access publishing in particular poses many new legal questions, for example its compatibility with the signing of a contract with collecting societies for the receipt of royalties from copyright royalty claims. The article addresses the question of whether and how open access publications (implemented with Creative Commons licenses) are compatible with the signing of a collecting agreement with the collecting society responsible for language works (VG Wort). First, we explain the legal background and provide a brief overview of collecting societies. Subsequently, we present the specific case, describing the initial situation, the background and the current state of affairs, including a solution to the problem. This is followed by a discussion of further and publication ethics issues. To conclude, we introduce the Legal Helpdesk Berlin, an example of a counseling service that is tailored to these and other legal issues and aims to impart legal skills.

Schlagwörter: Autorenrechte, Creative-Commons-Lizenz, Open Access, Publikationsberatung, Rechtsberatung, Urheberrecht, Verwertungsgesellschaft, VG Wort, Wissenschaftliches Publizieren

Rechtliche Fragestellungen im Bereich des Urheberrechts gehören zum Alltag des Bibliothekswesens, insbesondere bei der Nutzung und Bereitstellung von urheberrechtlich geschützten Werken. In wissenschaftlichen Bibliotheken sind urheberrechtliche Aspekte auch bei der Entstehung und Veröffentlichung von Werken relevant. Dies gilt besonders seit dem Aufkommen der Open-Access-Bewegung. Wissenschaftliche Einrichtungen fokussieren den Aufbau, Ausbau und Betrieb von Publikationsinfrastrukturen (Repositorien, Publikationsplattformen und Universitätsverlagen) und bei Wissenschaftler*innen wächst die Notwendigkeit zur Auseinandersetzung mit rechtlichen Fragen. Auf diesen Bedarf wird unter anderem mit Beratungsangeboten reagiert. Dies läuft häufig unter der Bezeichnung Publikationsberatung, wenn es um wissenschaftliche Textpublikationen geht.

Wissenschaftliche Textpublikationen genießen als Sprachwerke Urheberrechtsschutz (auch bei unveröffentlichten Manuskripten). Es gilt, dass die Person, die das Werk geschaffen hat – der Urheber oder die Urheberin – entscheidet, ob und wie das eigene Werk veröffentlicht wird.1 Abgesehen von gesetzlichen Nutzungserlaubnissen genießt der Urheber bzw. die Urheberin umfangreiche rechtliche Kontrolle über sein/ihr Werk.2 Die Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Sprachwerks erfolgt in der Regel in Form von Artikeln/Aufsätzen und Büchern durch Verlage oder Publikationsplattformen. Dafür müssen die Urheber*innen Rechte für die Veröffentlichung und damit einhergehende Nutzung einräumen, sogenannte Nutzungsrechte.3 Diese Rechteeinräumung kann nach dem Urheberrecht in zweierlei Weise erfolgen: als einfaches Nutzungsrecht oder als ausschließliches Nutzungsrecht. Einfache Nutzungsrechte können beliebig oft eingeräumt werden. Ausschließliche Nutzungsrechte hingegen können nur einmalig eingeräumt werden und werden meist so umfassend erteilt, dass sie die Urheber*innen selbst weitgehend von der Nutzung ihres eigenen Werkes ausschließen – den Rechteerwerber*innen werden also Befugnisse erteilt, wie sie sonst nur die Urheber*innen selbst haben.4

Open Access stellt im wissenschaftlichen Publikationswesen einen grundsätzlich freien Lesezugang her und ermöglicht darüber hinausgehend im Sinne der Berliner Erklärung eine möglichst freie Nachnutzung der Werke, räumt also der Allgemeinheit umfangreiche Nutzungsrechte ein.5 Open Access wird mit offenen Lizenzen umgesetzt (auch als Jedermann-Lizenzen oder Open-Content-Lizenzen bezeichnet). Solche Lizenzen können unentgeltlich verwendet werden und haben die Form standardisierter Rechtstexte mit Vertragscharakter, die die Einholung einer individuellen Nutzungserlaubnis bei den Urheber*innen oder Rechteinhaber*innen entbehrlich machen und in der Regel internationale Anwendbarkeit ermöglichen. Der De-facto-Standard für wissenschaftliche Textpublikationen sind die Lizenzen von Creative Commons, die in sechs verschiedenen Lizenzvarianten für verschiedene Grade von Nutzungsfreiheiten existieren, wovon die Varianten CC BY sowie CC BY-SA als Open-Access-konform im Sinne der oben genannten Nachnutzung gelten. Grundbedingung für die Vergabe einer solchen Lizenz für ein Werk ist jedoch das Verfügen über die Nutzungsrechte, die damit der Allgemeinheit eingeräumt werden sollen.

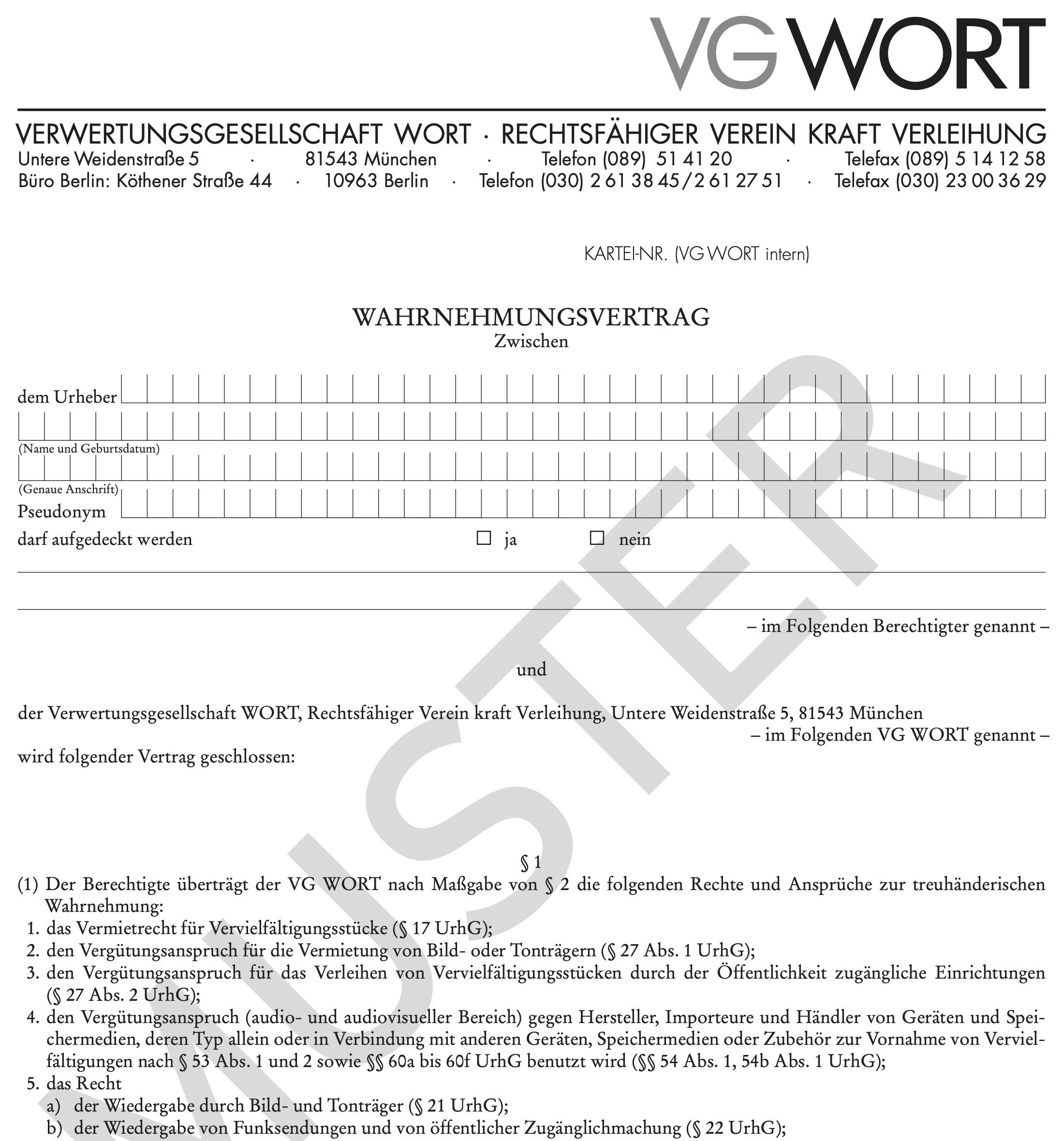

Hier kommt es zu einer Konfliktsituation im Bereich der Verwertungsrechte: Einige der bereits erwähnten gesetzlichen Nutzungserlaubnisse sehen als Ausgleich eine Vergütung der Urheber*innen vor. Die Inanspruchnahme dieser Vergütung ist für Urheber*innen nur über eine Verwertungsgesellschaft (VG) möglich. Dies bedingt allerdings den Abschluss eines sogenannten Wahrnehmungsvertrags samt einer umfangreichen Einräumung von ausschließlichen Nutzungsrechten.

Der vorliegende Text widmet sich der Frage der Kompatibilität von Open-Access-Publikationen (mit Creative-Commons-Lizenzen) und dem Abschluss eines solchen Wahrnehmungsvertrags mit der für Sprachwerke zuständigen Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort).6

Verwertungsgesellschaften sind staatlich zugelassene und beaufsichtigte Monopole für unterschiedliche Medienbereiche. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) wacht derzeit über 14 zugelassene Verwertungsgesellschaften in Deutschland (Stand: September 2025).7 Die hierzulande bekanntesten Verwertungsgesellschaften sind die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Überspielungsrechte (GEMA) und die VG Wort. Diese nehmen die Urheberrechte für Komponist*innen, Textdichter*innen und Musikverlage bzw. Autor*innen und Verlage von Sprachwerken wahr. Daneben gibt es Verwertungsgesellschaften für die Filmindustrie (inklusive einer eigenen für pornografische Filme), die VG Bild-Kunst für die bildenden Künste, die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL), die Gesellschaft zur Wahrnehmung von Veranstalterrechten (GWVR) für die Konzertbranche und weitere. Neu ist die im September 2025 zugelassene Verwertungsgesellschaft für die Hersteller von Games (VHG). Dazu kommt mit der Cultural Commons Collective Society (C3S) eine Genossenschaft, die den Aufbau einer Verwertungsgesellschaft für musikalische Inhalte anstrebt und die monetäre Verwertung von frei lizenzierten Werken integrieren will (als Alternative etwa zur GEMA). Allerdings wurde die C3S bereits 2013 gegründet und hat den Zulassungsprozess beim DPMA nach eigenen Angaben bis Mitte 2025 nicht erfolgreich durchlaufen.8 Je nach Verwertungsgesellschaft werden pro Jahr Millionenbeträge in teils dreistelliger Höhe, bei der GEMA sogar mittlerweile jenseits der Milliardengrenze, bewegt. Das DPMA verlangt von den Verwertungsgesellschaften die Veröffentlichung regelmäßiger Transparenzberichte, die über die Einnahme und Ausschüttung der Tantiemen Auskunft geben.9

Verwertungsgesellschaften erfüllen als kollektive Organisationen für Urheber*innen die Kernaufgabe, Werke für bestimmte Nutzungen zu lizenzieren und daraus entstehende Tantiemen abzurechnen.10 Über Gegenseitigkeitsverträge kooperieren Verwertungsgesellschaften national wie international miteinander.11 Die kollektive Rechtewahrnehmung lässt den Effizienzgrad bezüglich Aufwand und Ertrag steigen, für Urheber*innen sinkt der Aufwand für Verhandlungen auf individueller Ebene.12 Auch für die Nutzer*innen der Werke (darunter auch Bibliotheken) ergeben sich einige Vorteile mit einer zentralen Anlaufstelle, die eine große Anzahl an Urheber*innen und Rechteinhaber*innen kollektiv vertritt: Theoretisch werden die Ermittlung, Kontaktaufnahme und Lizenzverhandlung einfacher und standardisiert – praktisch ergeben sich regelmäßig bürokratische Probleme. Es liegt auf der Hand, dass die Arbeit einer Verwertungsgesellschaft mit Spannung behaftet sein kann: einerseits innerlich aufgrund der Binnenstruktur der Verwertungsgesellschaft, die zuwiderlaufende Interessen der einzelnen Gruppen in Einklang bringen muss (zum Beispiel von Urheber*innen und Verlagen); andererseits äußerlich, da Verwertungsgesellschaften mit ihrer organisationalen Umwelt in vielfältiger Weise in Verbindung stehen und besonders auf technologische und rechtliche Entwicklungen reagieren müssen.13

Verwertungsgesellschaften übernehmen weitere Aufgaben, insbesondere die politische Interessenvertretung von Urheber*innen und Verlagen im öffentlichen Diskurs. Auch Vorsorge- oder Notfallleistungen für Urheber*innen sowie allgemeine Bildungs- und kulturelle Dienstleistungen können in das Aufgabenspektrum der Verwertungsgesellschaften fallen.14 Den Verwertungsgesellschaften kommen im „medienindustriellen Komplex“, „in dessen Zentrum das Lizenzieren, Absichern und Verrechnen von auf Urheberrechten basierenden Werknutzungen stehen“15, maßgebliche und gewichtige Aufgaben zu. Da die einzelnen Zweige dieses Komplexes (Film, Musik, Bücher, Zeitschriften, Computerspiele etc.) sich wesentlich auf die Möglichkeiten der Urheberrechtsverwertung durch Lizenzeinnahmen gründen, haben sie eine starke Abhängigkeit von einem strengen Urheberrechtsschutz ausgebildet16 und eine schlagkräftige politische Interessenvertretung für ein proprietäres Urheberrecht aufgebaut.17

Gegenüber dem proprietären Urheberrechtsmodell stehen freie Lizenzen wie von Creative Commons oder die Open-Access-Bewegung in Wissenschaft und Kultur freilich in einer jüngeren Tradition und konnten im Vergleich mit den Verwertungsgesellschaften bisher weniger politisch-gesellschaftliches Verhandlungsgewicht aufbauen. Dabei tritt der grundsätzliche Konflikt zwischen Offenheit und Geschlossenheit zu Tage: Während von der Open-Access-Bewegung eine möglichst uneingeschränkte Nachnutzung von zwar urheberrechtlich geschützten, aber durch Lizenzen pauschal freigegebenen Inhalten befürwortet und auch eine gesetzliche Öffnung mittels gesetzlichen Nutzungserlaubnissen vorangetrieben wird, sichert die kommerzielle Medienindustrie mit den daran angeschlossenen Verwertungsgesellschaften durch größtmögliche urheberrechtliche Geschlossenheit, Werkherrschaft und entsprechende Strukturen ihr Geschäftsmodell.

Die Veröffentlichung von Werken geht mit zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten einher. Einige dieser Nutzungen sind durch gesetzliche Nutzungserlaubnisse ohne die Zustimmung der Urheber*innen der Werke möglich; diese werden auch als urheberrechtliche Schranken bezeichnet.18 Hierunter fällt etwa die Regelung für die sogenannte Privatkopie (§ 53), die eher für ihre Nutzung im Bereich von Musik und Filmen bekannt ist.19 Relevanter für die Wissenschaft sind das Zweitveröffentlichungsrecht (§ 38), die Regelungen für Zitate (§ 51), Unterricht und Lehre (§ 60a), die wissenschaftliche Forschung (§ 60c), Text und Data Mining (§ 60d, § 44b) sowie Vervielfältigungen und die Zugänglichmachung in öffentlichen Bibliotheken (§ 60e; hier insbesondere zum Zweck der Dokumentenlieferung im Sinne der digitalen Fernleihe) und Archiven und Museen (§ 60f). Für die gesetzlich erlaubten Vervielfältigungen bzw. Nutzungen nach §§ 53 und 60a bis 60f haben Urheber*innen Anspruch auf eine angemessene Vergütung, wobei diesen nur eine Verwertungsgesellschaft geltend machen kann (§§ 54 bis 54h, 60h).20

Bei Sprachwerken ist die VG Wort zuständig. Sie wurde 1958 gegründet und ist in der Rechtsform, wie auch andere Verwertungsgesellschaften in Deutschland, ein rechtsfähiger Verein kraft Verleihung, also ein Verein qua gesetzlicher Vorgabe. Die VG Wort ist zuständig für Urheber*innen von Sprachwerken (Belletristik, Gedichte, Sachbücher, Journalismus, Übersetzungen, wissenschaftliche Publikationen etc.) sowie für Verlage. Sie vertrat im Jahr 2024 nahezu 350.000 Autor*innen und über 10.000 Verlage als ihre Wahrnehmungsberechtigten.21 Der Abschluss eines Wahrnehmungsvertrags mit einer umfangreichen Einräumung von Rechten an die VG Wort ist Voraussetzung, um an den Ausschüttungen der Vergütungen teilzuhaben. Die VG Wort nimmt dadurch die Vergütungsansprüche für die gesetzlich erlaubten Nutzungen wahr (siehe oben) und standardmäßig zudem auch Vergütungsansprüche für Rechte an Nutzungen, die über die gesetzlich erlaubten Nutzungen hinausgehen. Folglich übernimmt sie die Eintreibung der Gebühren für die Nutzungen und die Ausschüttung dieser an die Wahrnehmungsberechtigten.

Der Abschluss des Wahrnehmungsvertrags zwischen Autor*innen und der VG Wort hat eine pauschale Einräumung von umfangreichen Nutzungsrechten an den bisherigen sowie zukünftigen Sprachwerken der Autor*innen in ausschließlicher Form zur Folge (§ 1).22 Dies muss betont werden, da hier der kritische Punkt liegt: Die Rechteeinräumung bezieht sich auf alle Sprachwerke (und Sammelwerke von Sprachwerken) des Berechtigten und erfolgt ausschließlich (§ 2) – sie gilt also sowohl für bereits geschaffene als auch zukünftige Werke und es erfolgt eine exklusive Rechteeinräumung, mit dem Effekt, dass die Nutzungen für Andere und auch den Urheber selbst ausgeschlossen werden.

Folglich stellt sich die Frage, ob und wie der Abschluss eines solchen Wahrnehmungsvertrags mit der VG Wort und das Veröffentlichen von Open-Access-Publikationen unter Vergabe von Open-Access-konformen Creative-Commons-Lizenzen miteinander kompatibel sind.

Die Ausgangssituation der näheren Befassung mit dem Sachverhalt war zweifach begründet: zum einen haben die Autoren sich bereits mit urheberrechtlichen Fragestellungen beim wissenschaftlichen Publizieren auseinandergesetzt, darunter auch die Aspekte Verwertungsrechte und Verwertungsgesellschaften; zum anderen trugen Wissenschaftler*innen entsprechende Nachfragen an den 2022 gegründeten Universitätsverlag Berlin Universities Publishing und an die Publikationsberatungen und Open-Access-Teams der Bibliotheken der beteiligten Einrichtungen heran.23 Eine typische Anfrage lautete: „Ich werde ein Buch im Open Access publizieren. Geht das auch als Mitglied24 bei der VG Wort?“ Der Hintergrund der Nachfrage war zwar bekannt, jedoch gab es weder in der bekannten Literatur oder in Informationsmaterialien noch unter Fachkolleg*innen eine solide und zufriedenstellende Antwort darauf. Üblich sind drei verschiedene Ausgangsszenarien bei wissenschaftlichen Autor*innen:

Autor*innen veröffentlichen Open-Access-Publikationen und ziehen in Betracht, einen Wahrnehmungsvertrag abzuschließen, bspw. um an den Ausschüttungen teilzuhaben;

Autor*innen mit Wahrnehmungsvertrag veröffentlichen Open-Access-Publikationen und bemerken einen möglichen Konflikt;

Autor*innen mit Wahrnehmungsvertrag haben Open-Access-Publikationen veröffentlicht und stellen sich die Frage, ob und wie überhaupt eine Meldung dieser Publikationen und Teilhabe an den Ausschüttungen möglich ist.

Der Konflikt besteht, kurz gesagt, also zwischen Open Access und der VG Wort: Auf der einen Seite steht das Publizieren im Open Access samt der Erlaubnis der freien Nachnutzung durch die Einräumung von Nutzungsrechten an die Allgemeinheit (siehe oben), umgesetzt mit den Creative-Commons-Lizenzen in den Varianten CC BY oder CC BY-SA.25 Auf der anderen Seite steht der Abschluss eines Wahrnehmungsvertrags mit der VG Wort samt der Einräumung ausschließlicher Nutzungsrechte und folglich einem Ausschluss der erneuten Einräumung dieser Nutzungsrechte an Dritte. Dies bezieht auch kommerzielle Nutzungen ein. Denn eine Ausnahme gilt bereits für die Einräumung von Nutzungsrechten an die Allgemeinheit zu nicht-kommerziellen Zwecken.26

Angesichts dieser Fragestellung wurde im Jahr 2023 mit der Erarbeitung einer Handreichung begonnen. Dies umfasste im ersten Schritt eine Recherche und Sichtung von Materialien (beispielsweise Informationen, Dokumente und Veröffentlichungen zur und von der VG Wort) sowie eine intensive Literaturrecherche. Zwei zentrale Fragen wurden identifiziert:

Ist die Einräumung von ausschließlichen Nutzungsrechten an die VG Wort mit der Vergabe einer Open-Access-konformen Creative-Commons-Lizenz für betreffende Sprachwerke vereinbar? Anders formuliert: Können trotz abgeschlossenem Wahrnehmungsvertrag Publikationen unter einer Open-Access-konformen Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht werden?

Ist bei einem bestehendem Wahrnehmungsvertrag mit der VG Wort die Meldung von solchen Open-Access-Veröffentlichungen und damit die Teilnahme am Ausschüttungsverfahren möglich?

Mitte 2023 fanden sich in der Literatur nur vereinzelt Auseinandersetzungen mit dem Thema. Es blieb jedoch bei Hinweisen auf die grundsätzliche Problematik und maximal einer leichten Tendenz; ausführliche Klärungen oder eine eindeutige Rechtsauffassung lagen nicht vor.27 In einem weiteren Schritt haben wir daher einen Wissensaustausch mit der Informationsplattform iRights.info und der Kanzlei iRights.Law initiiert, um externe und insbesondere rechtliche Expertise einzubringen. Zudem haben wir die Rechtsabteilung der VG Wort kontaktiert und eine offizielle Auskunft erbeten.

Zur ersten Frage muss zunächst festgehalten werden, dass Konflikte zwischen der Einräumung von ausschließlichen Nutzungsrechten im Wahrnehmungsvertrag und der Rechteeinräumung an die Allgemeinheit mittels einer Open-Access-konformen Lizenz in der Praxis bisher nicht real aufgetreten sind und bisher von keiner Seite beanstandet oder verfolgt wurden. Hinzu kommt, dass die betreffenden, problematischen Rechteeinräumungen bei wissenschaftlichen Textpublikationen praktisch von geringer Bedeutung sind.28 Auch die VG Wort teilte auf Nachfrage mit, dass der Umstand in der Praxis „ohne große Relevanz“ sei. Allerdings ist natürlich nicht auszuschließen, dass es im Einzelfall oder zukünftig zu Realisierung der Konflikte kommt. Um sicherzugehen, können Wahrnehmungsberechtigte die betreffenden Rechteeinräumungen bei Abschluss des Wahrnehmungsvertrags ausnehmen oder, im Falle eines bereits geschlossenen Wahrnehmungsvertrags, diesen in Bezug auf diese Rechte kündigen.29 Denn es handelt sich dabei um die Rechte an Nutzungen, die über die gesetzlichen Nutzungserlaubnisse – und damit auch die Geltendmachung für die aus ihnen resultierenden gesetzlichen Vergütungsansprüche – hinausgehen; die VG Wort lässt sich diese einräumen, um diese stellvertretend für die Urheber*innen an Dritte zu lizenzieren. Eine solche Ausnahme ist im Wahrnehmungsvertrag selbst vorgesehen (u. a. in § 13) und erfordert keine rechtlich unsicheren Vertragsstreichungen oder -anfügungen. Allerdings ist diese Lösung nur pauschal für alle Werke und nicht im Sinne einer Einzelfallregelung nur für Werke unter einer Open-Access-konformen Lizenz möglich.

Zur zweiten Frage teilte die VG Wort mit, dass es ihre eindeutige Einschätzung ist, dass die Meldung solcher Open-Access-Veröffentlichungen und die Teilnahme am Ausschüttungsverfahren möglich sind. Die gesetzlichen Vergütungsansprüche würden von der Vergabe einer Jedermann-Lizenz unberührt bleiben, denn der Verteilungsplan für wissenschaftliche Sprachwerke beruhe nur auf den gesetzlichen Ansprüchen. Die Ausschüttungen für die erwähnten gesetzlichen Vergütungsansprüche seien also, ebenso wie bei restriktiver lizenzierten wissenschaftlichen Veröffentlichungen, gewährleistet.

Festzuhalten ist, dass Open-Access-Veröffentlichungen auch mit geschlossenem Wahrnehmungsvertrag der VG Wort und ebenso die Teilnahme am Ausschüttungsverfahren nach der hiesigen Rechtsauffassung möglich sind.30 Die Handreichung sowie ein begleitender Artikel bei iRights.info wurden im September 2023 veröffentlicht.31

Neben den bis hierhin ausgeführten Aspekten hat die pauschale Einräumung ausschließlicher Nutzungsrechte an Verwertungsgesellschaften potenziell weitergehende Konsequenzen für wissenschaftliche Autor*innen. So wird durch die Rechteeinräumung – auch für zukünftige Publikationen – der Abschluss eines Verlagsvertrags zum Teil erheblich erschwert, wenn nicht sogar de facto verunmöglicht. Liegen Nutzungsrechte pauschal und exklusiv bei der Verwertungsgesellschaft, können diese nicht noch einmal an einen Verlag übertragen werden. Dieser Konflikt und dessen Auswirkungen sind jedoch nur teilweise unter Autor*innen bekannt. So rät der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der unter anderen die Verlage vertritt, in Verlagsverträgen den folgenden Passus zu verwenden:

Für die Dauer des Vertrages räumt der Autor dem Verlag alle Nutzungsrechte ein, die durch Verwertungsgesellschaften wie die VG WORT und die VG Bild-Kunst nach deren Wahrnehmungsverträgen wahrgenommen werden. Die Einräumung dieser Nutzungsrechte erfolgt zum Zweck der Einbringung in die Verwertungsgesellschaften zur gemeinsamen Rechtewahrnehmung. Die Einnahmen aus der Wahrnehmung dieser Rechte werden von den Verwertungsgesellschaften gemäß § 27 Abs. 2 VGG nach den in ihren Verteilungsplänen festgelegten Anteilen aufgeteilt und Urhebern und Verlagen jeweils direkt ausgeschüttet. Dem Autor ist bekannt, dass er zum Erhalt von Ausschüttungen von Verwertungsgesellschaften (Urheberanteil) mit diesen einen Wahrnehmungsvertrag abschließen muss.32

Diese Ausführungen des Börsenvereins sind irreführend, weil sie implizieren, dass die bereits erfolgte Einräumung von Nutzungsrechten durch einen später geschlossenen Vertrag rückgängig gemacht werden kann. Nun erfolgt die Rechteeinräumung an die VG Wort aber ausschließlich, ist somit nach Vertragsabschluss nicht noch einmal umkehrbar, sofern der Vertrag nicht gekündigt wird. Aus persönlichen Gesprächen mit Verlagsvertreter*innen ist bekannt, dass diese sich dieses Umstandes durchaus bewusst sind, ihm aufgrund des beinahe ausgeschlossenen Verfolgungsrisikos aber keine Bedeutung beimessen. Egal ob die Verwertungsgesellschaften Einsprüche erheben oder nicht, möchten wissenschaftliche Autor*innen jedoch sicherlich wissen, ob bei den von ihnen unterschriebenen Verträgen reale Rechtskonflikte entstehen.

Weitere in Beratungsgesprächen mit Wissenschaftler*innen häufig auftretende Fragen können deutlich einfacher beantwortet werden. Wissenschaftler*innen, die im Rahmen ihrer durch öffentliche Mittel finanzierten Tätigkeit Sprachwerke generieren, tun dies gelegentlich auch außerhalb ihrer Berufstätigkeit.33 Dabei wird mitunter die Frage gestellt, ob dies rechtlich und vertraglich getrennt werden kann, also ein separater Wahrnehmungsvertrag für die dienstlichen bzw. in der Freizeit verfassten Werke abgeschlossen werden kann. Diese Frage muss zunächst verneint werden. Eine Person bleibt in diesem Kontext unabhängig von der jeweils ausgeübten Tätigkeit dieselbe rechtliche Entität. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die im Rahmen der öffentlich finanzierten Tätigkeit entstandenen Sprachwerke schlicht nicht für die Teilnahme am Ausschüttungsverfahren zu melden,34 das Problem also durch Nichtmeldung zu umgehen.

Deutlich schwieriger den Autor*innen zu vermitteln sind hingegen Konflikte, die vornehmlich aus publikationsethischer Sicht auftreten und damit hochgradig individuell bewertet werden können. Die im Rahmen der sogenannten Bibliothekstantieme (§ 27 Abs. 2 UrhG) anfallenden Gelder, die die VG Wort ausschüttet, sind ein ideales Beispiel.35 Diese stellen die Ausschüttung einer „angemessenen Vergütung“ an die Urheber*innen der von der Ausleihe in einer öffentlichen Bibliothek betroffenen Werke dar. Was eine „angemessene Vergütung“ ist, kann hierbei selbstverständlich ebenso diskutiert werden wie der vermeintliche Ausfall von Verkaufserlösen wissenschaftlicher Werke durch die Ausleihe in öffentlichen Bibliotheken – werden doch zahlreiche wissenschaftliche Publikationen unter anderem aufgrund der hohen Preise ausschließlich von Bibliotheken erworben.36 Geltend macht die daraus abgeleiteten Vergütungsansprüche die Zentralstelle Bibliothekstantieme, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Verwertungsgesellschaften.37 Allein im Jahr 2024 wurden so Ansprüche von insgesamt rund 34 Millionen Euro gegen öffentliche Bibliotheken geltend gemacht,38 die später im Rahmen des Ausschüttungsverfahrens der VG Wort an die Wahrnehmungsberechtigten ausgezahlt wurden. Damit erfolgt bei der Teilnahme am Ausschüttungsverfahren der VG Wort mittels Open-Access-Werken eine doppelte, wenn nicht sogar dreifache Gegenfinanzierung aus öffentlichen Geldern: 1. die eigentliche Forschungstätigkeit im öffentlichen Dienst, 2. die Ausschüttung durch die VG Wort, die zu erheblichen Teilen aus den Tantiemen öffentlicher Bibliotheken generiert wird, und 3. die häufig durch Publikationsförderung ermöglichte Veröffentlichung einer Open-Access-Publikation.

Die hier ausgewählten Beispiele zeigen, dass neben den rein rechtlichen Aspekten, die mit dem Abschluss eines Wahrnehmungsvertrags einhergehen, auch Konflikte auftreten können, die das individuelle Publikationsethos betreffen und daher auch keine objektiv eindeutige Lösung erlauben. Dies führt mitunter zu großen Unsicherheiten, sowohl in Bezug auf den Abschluss des Wahrnehmungsvertrags, aber auch in Bezug auf das Publizieren, insbesondere hinsichtlich Open Access. Viele Zusammenhänge sind häufig nicht bekannt. Im ungünstigsten Fall führt dies dazu, dass Personen mit einem bestehenden Wahrnehmungsvertrag von einer Open-Access-Publikation absehen, um möglichen – rechtlichen wie moralischen – Konflikten aus dem Weg zu gehen. Die Entscheidung darüber, ob öffentlich finanzierte Forschung sich am Ausschüttungsverfahren von Verwertungsgesellschaften beteiligen sollte, bleibt in letzter Instanz bei den betreffenden Urheber*innen selbst: den Wissenschaftler*innen. Um hier dauerhaft eine auch für die Open-Access-Bewegung zufriedenstellende Reform voranzutreiben, ist zunächst ein Bewusstsein über die zugrunde liegenden Zusammenhänge bei denjenigen Personen notwendig, um deren Werke es letztlich geht. Beratungsangebote für rechtliche Fragen, wie der Legal Helpdesk Berlin, sind wichtig, um Wissenschaftler*innen in die Lage zu versetzen, informierte Entscheidungen treffen zu können und beispielsweise eine Harmonisierung von Verwertungsgesellschaften und der Publikation unter offenen Lizenzen zu ermöglichen.

Wie die Ausführungen zu Open Access und Verwertungsgesellschaften zeigen, ist das Urheberrecht eine komplizierte Rechtsmaterie, die für Fachleute und insbesondere für juristisch nicht fachkundige Personen zu Herausforderungen führt. In seiner Gesamtheit wird die urheberrechtliche Komplexität voraussichtlich in den nächsten Jahren nicht ab-, sondern weiter zunehmen, um mit den technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten. Ursprünglich dazu konzipiert, das Rechtsverhältnis zwischen Urheber*innen und Verlagen gesetzlich zu regeln, muss das Urheberrecht heute weitere Interessen miteinander ausgleichen: Die technische Entwicklung hat Konsument*innen selbst zu urheberrechtlich relevanten Akteur*innen im medienindustriellen Gefüge werden lassen, denen gewisse Rechte zugestanden wurden (etwa die oben genannte Privatkopie). Digitale Kopiertechnologien und das weltumspannende Internet führten zu Urheberrechtsfragen in bisher ungekanntem Maße. Digitale Plattformen und seit Neuestem die Anbieter von Systemen Künstlicher Intelligenz (KI) sind weitere, schlagkräftige und finanzstarke Akteurstypen in dieser Gemengelage. Diese verfolgen Partikularinteressen, die zu großen Teilen konträr zu denen der Urheber*innen und Verlagen liegen.39

Das urheberrechtliche Regelwerk wird ausdifferenzierter und damit komplizierter, weil es mehr Fälle abdecken und Akteurskonstellationen in Ausgleich bringen muss. In der Folge stellt sich leicht Überforderung bei den Anwender*innen ein, die Inhalte nachnutzen möchten (etwa im Sinne wissenschaftlicher Auseinandersetzung). Die Anwender*innen, sofern sie auf dem offiziellen, formalen Wege nicht zum erwünschten Ergebnis gelangen (oder dieses Risiko scheuen), greifen zu praktischen Notbehelfen, wie informelle Insellösungen, selbstgebastelte, aber rechtlich fragwürdige Lösungsstrategien, oder nehmen Abstand von der Nutzung eigentlich gewünschter Inhalte. Risikoscheu und Angst verstärken diese Entwicklung zusätzlich. Das Rechtssystem kann sich aber nur schwerlich weiterentwickeln und adäquate gesetzliche Regelungen auf den Weg bringen, solange es von den praktischen Problemen und juristischen Schwierigkeiten auf der Nutzungsebene keine oder unzureichende Kenntnis hat. Langfristig kann sich diese Situation somit selbst verstärken.

Eine Möglichkeit, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sind rechtliche Beratungsstellen in öffentlicher Trägerschaft. In Deutschland gibt es eine Reihe von Legal Helpdesks, zugänglich für Wissenschaftler*innen und andere Angehörige wissenschaftlicher Einrichtungen, um urheberrechtliche Fragen aus der Praxis zu klären. Das Open Research Office Berlin (vormals: Open-Access-Büro Berlin), als Landeseinrichtung für offene Forschung für die Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen zuständig, baut im Rahmen einer Projektförderung durch die VolkswagenStiftung ab 2025 einen solchen Legal Helpdesk auf40 und orientiert sich dafür unter anderem an dem Helpdesk-Angebot der NFDI4Culture.41 Der Legal Helpdesk Berlin soll insbesondere Angehörigen der Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen zur Verfügung stehen. Mittelfristig soll er eine strategische Interessenvertretung für ein Open-Research-freundliches Urheberrecht initiieren. Denn die Interessenvertretung der öffentlichen Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen ist gegenüber der kommerziellen Medienindustrie mit ihren professionellen Lobby-Anstrengungen – unter anderem durch Verwertungsgesellschaften – seit langer Zeit im Hintertreffen. Die im Legal Helpdesk Berlin gesammelten Fälle und Fragen werden gebündelt und systematisiert und so aufbereitet, dass sich daraus ein (möglichst disziplinenübergreifendes) Bild der gravierendsten Rechtsprobleme in puncto Open Re-search ableiten lässt. Auf dieser Basis sollen sich dann Empfehlungen zu gesetzlichen Anpassungen im proprietären Urheberrechtsmodell formulieren lassen.

Der hier dargelegte Fall illustriert, wie wissenschaftliches Publizieren mit komplexen Urheberrechtsfragen verbunden ist und wie sich diese im Fall von Open Access neu stellen oder gar gänzlich neu aufgeworfen werden. Rechtsfragen lassen sich jedoch in der Regel klären – wozu auch Beratungsangebote wie der vorgestellte Legal Helpdesk Berlin beitragen und daher vermehrt geschaffen werden. Weniger deutlich zu klären sind darüber hinausgehende und publikationsethische Aspekte, die im Spannungsfeld diverser Ansprüche öffentlich finanzierter Forschung sowie der Eigenverantwortung von Wissenschaftlicher*innen betrachtet werden müssen. Hier besteht noch reichlich Diskussionspotenzial.

Fraglich ist beispielsweise, welche Rechte und Pflichten für wissenschaftliche Autor*innen gelten sollten, die durch öffentliche Mittel finanziert im Rahmen ihrer Dienstaufgaben wissenschaftliche Erkenntnisse in Textform bringen. Es gibt gute Gründe, sich der publikationsethischen Diskussion zu stellen, ob etwa unbefristet angestellte Professor*innen an dem kommerziellen System der Verwertungsgesellschaften partizipieren sollten oder nicht. Erstens genießt die Gruppe der unbefristet angestellten Professor*innen ein sicheres Einkommen aus ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit. Sie müsste damit grundsätzlich nicht dem Anreizsystem des Urheberrechts nach kommerziell verwertbaren Gütern42 nachstreben, sondern könnte sich rein dem wissenschaftlichen Anreizsystem der Anerkennung von Erkenntnis verpflichten. Zweitens werden ihr eine Vorbild- und Orientierungsfunktion innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft und Verhandlungsgewicht zuerkannt. Natürlich stellt sich die Frage, ob VG-Wort-Tantiemen für öffentlich finanzierte Fachtexte zulässig sind, nicht nur bei Professor*innen, sondern bei allen akademischen Statusgruppen und weiteren in der Wissenschaft tätigen Personen, sofern sie der wissenschaftlichen Auseinandersetzung durch Sprachwerke beitragen. Allerdings sind hier reale Umstände wie die prekären wissenschaftlichen Arbeitsbedingungen in Form befristeter Arbeitsverträge, geringe Stellenanteile, Unterbrechungen durch Arbeitslosigkeit oder kaum auskömmliche Stipendien in die Überlegungen einzubeziehen.

In der Publikationsberatung sollten dennoch die Rechtsfragen im Vordergrund stehen und das oberste Ziel sollte sein, dass Wissenschaftler*innen auf Basis sachlicher Informationen eigenverantwortlich informierte Entscheidungen treffen können. Mit dem in seiner Gesamtheit komplizierter werdenden Urheberrecht wird der Bedarf nach juristischer Unterstützung für Wissenschaftler*innen und Einrichtungen so offenkundig wie drängend. Zwar sorgen offene Lizenzen und gesetzliche Nutzungserlaubnisse für Vereinfachung und Liberalisierung. Sie sind aber, wie so oft in juristischen Kontexten, nicht selbsterklärend, sondern auslegungsbedürftig, je nach Situation anzupassen und sorgen ihrerseits für neuen Erläuterungsbedarf. Gleichzeitig steht den offenen Lizenzen und den gesetzlichen Nutzungserlaubnissen das proprietäre Urheberrechtsmodell der kommerziellen Medienindustrie entgegen, das sich auf der bestmöglichen kommerziellen Verwertung von urheberrechtlich geschützten Werken gründet. Teilweise ragen die Regelungen und Praktiken der kommerziellen Verwertungsstrukturen derart in die öffentlich finanzierte Wissenschaft hinein, dass sie als hinderlich, undurchschaubar oder sogar destruktiv empfunden werden.43 Der Gegensatz zwischen offener Wissenschaft und geschlossener Medienindustrie lässt sich nicht so ohne Weiteres auflösen, wie am Beispiel des – eindeutig nicht auf Open Access ausgelegten und daher zu modifizierenden – Wahrnehmungsvertrages der VG Wort deutlich wurde.

Handlungs- und Veränderungspotenziale bestehen gerade deshalb durchaus. So könnten Verwertungsgesellschaften die Wahrnehmungsberechtigten umfassender und proaktiver auf rechtliche Konfliktbereiche und Spannungsfelder hinweisen oder diese direkt vertraglich berücksichtigen: Die VG Wort könnte – um den hier dargestellten Fall heranzuziehen – die oben erläuterte Ausnahme der Rechteeinräumungen zugunsten des rechtssichereren Open-Access-Publizierens als vorgefertigtes Auswahlfeld im Wahrnehmungsvertrag vorsehen. Urheber*innen, insbesondere wissenschaftliche Autor*innen, könnten ihre Möglichkeiten der Mitbestimmung als Mitglieder in der VG Wort stärker nutzen, um entsprechende Änderungen anzuregen und für mehr Transparenz und Sichtbarkeit zu sorgen. Auf politischer und juristischer Ebene könnten Gesetzesänderungen angestrebt werden. Mittelfristig eine Verbesserung wären kleinere Ergänzungen um beispielsweise Regelungen, die bestimmte vertragliche Bestimmungen ausschließen oder nichtig machen (wie beim sogenannten Zweitveröffentlichungsrecht, § 38 Abs. 4 S. 3 UrhG). Ferner wünschenswert sind aber grundsätzliche Überarbeitungen der gesetzlichen Regelungen für Verwertungsgesellschaften sowie Reformen des Urheberrechts, um beispielsweise dienstliche und private Publikationstätigkeiten trennen zu können oder um die Offenheit fördernde und wissenschaftsfreundliche Regelungen, wie die bereits bestehende Ausnahme der Einräumung von Nutzungsrechten an die Allgemeinheit zu nicht-kommerziellen Zwecken, noch auszubauen.

Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, 22.10.2003, https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung, Stand: 28.07.2025.

Barwick, Susanne: Künftige Verlagsbeteiligung in der VG WORT. Webinar, Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 01.03.2022. Online: https://www.boersenverein.de/fileadmin/bundesverband/dokumente/beratung_service/politik_recht/urheberrecht/vg_wort/Praesentation_Verlagsbeteiligung_VG_WORT.pdf, Stand: 28.07.2025.

Biernacka, Katarzyna; Halbherr, Verena; Lange, Marc u. a.: Open Access und wissenschaftliches Publizieren. Train-the-Trainer-Konzept, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.6034407.

Creative Commons Germany: FAQ (Version 1.02), Creative Commons Germany, 01.09.2021, https://de.creativecommons.net/faqs/, Stand: 28.07.2025.

Deutsches Patent- und Markenamt: Verwertungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland, Deutsches Patent- und Markenamt, 01.04.2024, https://www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/weitere_aufgaben/verwertungsges_urheberrecht/aufsicht_verwertungsges/liste_vg/index.html, Stand: 28.07.2025.

Dommann, Monika: Autoren und Apparate. Die Geschichte des Copyrights im Medienwandel, München 2014, S. 109.

Dreier, Thomas: Copyright. Urheberrecht versus Netzkultur, Berlin 2022.

Euler, Ellen; Rack, Fabian: Verwertungsgesellschaften, in: Boehm, Franziska; Euler, Ellen; Klimpel, Paul u. a.: Creative Commons Public License. Kommentar und Handbuch für die Rechtspraxis, Berlin 2025, S. 449–462. https://doi.org/10.24921/2025.94115974.50.

Fischer, Georg: Wie eine Verwertungsgesellschaft funktioniert, iRights.info, 01.12.2021, https://doi.org/10.59350/gbavn-y3w57.

Fischer, Georg: ZPÜ, ICE, MPLC, und Co. Welche Verwertungseinrichtungen sich hinter den Kürzeln verbergen und was sie tun, iRights.info, 12.01.2022, https://doi.org/10.59350/tqqa8-wvw05.

Fischer, Georg: Verwertungsgesellschaften in Deutschland. Welche es gibt, was sie machen und wieviel Geld sie verwalten [Update], iRights.info, 11.07.2023, https://doi.org/10.59350/j7fb1-ntx71.

Fischer, Georg: Von Urheberrechten zu Daten. Zur historischen Entwicklung medienindustrieller Verwertungsstrategien, in: Bläsi, Christoph; Wolff, Christian (Hg.): Informationszugang und Ökonomie. Wie wirtschaftliche Kriterien den Zugang zu Information verhindern, ermöglichen und steuern, Berlin, 2025/2026 (Age of Access? Grundfragen der Informationsgesellschaft, 13), i. E. https://doi.org/10.1515/9783110749151.

Fischer, Georg; Kindling, Maxi; Neufend, Maike: Recht offen. Juristische Kompetenzen in und für die Offene Wissenschaft stärken, 28.04.2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.15297028.

Handke, Christian: God is in the detail. Intellectual property in light of cultural economics, in: Park, Walter G.: Handbook of Innovation and Intellectual Property Rights, Cheltenham 2024, S. 191–205. https://doi.org/10.4337/9781800880627.00020.

Heker, Harald: Die sozialen und kulturellen Verpflichtungen der GEMA, in: Zimmermann, Olaf; Geißler, Theo (Hg.): puk-Dossier Verwertungsgesellschaften (Deutscher Kulturrat), Berlin 2008, S. 17–18. Online: https://www.kulturrat.de/publikationen/verwertungsgesellschaften-i/, Stand: 28.07.2025.

Klingner, Stephan; Miller, Mihail; Schumacher, Frank u. a.: Internationale Wahrnehmung von Urheberrechten an Musikwerken. Grundlagen, Konzepte, Techniken, Wiesbaden 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39637-4.

Klingner, Stephan; Zill, Malter; Fischer, Georg: Tracing transformation by tension. A multidisciplinary perspective on German performing rights organizations navigating conflict and technological changes, in: International Communication Gazette 87 (4), 2015, S. 307–325. https://doi.org/10.1177/17480485251327469.

KPMG: Transparenzbericht nach § 58 VGG für das Geschäftsjahr 2024. Bericht über die prüferische Durchsicht, Zentralstelle Bibliothekstantieme (ZBT), o. O. 2025. Online: www.zentralstelle-bibliothekstantieme.de/fileadmin/zbt/pdf/2025/ZBT-Transparenzbericht_2024_final.pdf, Stand: 28.07.2025.

Kreutzer, Till: Open Content. Ein Praxisleitfaden zur Nutzung von Creative-Commons-Lizenzen, 20162, https://meta.wikimedia.org/wiki/Open_Content_-_A_Practical_Guide_to_Using_Creative_Commons_Licences, Stand: 28.07.2025.

Kreutzer, Till; Lahmann, Henning: Rechtsfragen bei Open Science. Ein Leitfaden, Hamburg 20212. https://doi.org/10.15460/HUP.211.

Kuhlen, Rainer: Die Transformation der Informationsmärkte in Richtung Nutzungsfreiheit. Alternativen zur Als-ob-Regulierung im Wissenschaftsurheberrecht, Berlin 2020 (Age of Access? Grundfragen der Informationsgesellschaft, 12). https://doi.org/10.1515/9783110693447.

Lange, Marc; Wiese, Robert: Open Access und die VG Wort. Sind Open-Access-Publikationen mit dem Wahrnehmungsvertrag der VG Wort kompatibel?, Berlin Universities Publishing, 10.09.2024. https://doi.org/10.5281/zenodo.12391654.

Lauber-Rönsberg, Anne: Disponible Zugangsregelungen? Open Access als Testfall für das Verhältnis von individuellen, kollektiven und gesetzlichen Nutzungserlaubnissen, in: ZUM. Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 67 (6), 2023, S. 420–425.

NFDI4Culture: NFDI4Culture Helpdesk, NFDI4Culture, o. D., https://nfdi4culture.de/id/E2409, Stand: 28.07.2025.

Passek, Oliver; Kreutzer, Till: Musik und Filme kopieren. Privatkopie und Co, iRights.info, 07.02.2012, https://doi.org/10.59350/7qjdf-pgk78, Stand: 28.07.2025.

Rack, Fabian: Verwertungsgesellschaften und Open Content. Schnittmengen und Friktionen, in: Fischer, Georg; Klingner, Stephan; Zill, Malte (Hg.): Monopole im medienindustriellen Komplex? Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen, Marburg 2023, S. 33–55. https://doi.org/10.14631/978-3-96317-838-2.

Reda, Felix: Kein Widerspruch. Open Access und Vergütung durch die VG Wort, iRights.info, 26.07.2024, https://doi.org/10.59350/mwhj1-ka424.

Staats, Robert: Open Access und VG WORT – passt das zusammen?, in: Kubis, Sebastian; Pfeifer, Karl-Nikolaus; Raue, Benjamin u. a.: Ius Vivum: Kunst – Internationales – Persönlichkeit, Tübingen 2022, S. 353–364. https://doi.org/10.1628/978-3-16-161469-9.

Verch, Ulrike: Alles was Recht ist. Die Bibliothekstantieme, in: API. Studentisches Magazin der HAW Hamburg 4 (2), 2023, Artikel 5. https://doi.org/10.15460/apimagazin.2023.4.2.160.

VG Wort: Wahrnehmungsvertrag (Muster), VG Wort, 01.06.2024, Online: https://www.vgwort.de/fileadmin/vg-wort/pdf/Wahrnehmungsvertrag/Wahrnehmungsvertrag_Urheber_Fassung_Juni_2024.pdf, Stand: 28.07.2025.

VG Wort: Geschäftsbericht 2024, VG Wort, München 2025. Online: https://www.vgwort.de/fileadmin/vg-wort/pdf/Veroeffentlichungen/Geschaeftsberichte/Geschaeftsbericht_2024_VG_WORT.pdf, Stand: 28.07.2025.

Wiese, Robert; Lange, Marc: Open Access und die VG Wort. Was es bei wissenschaftlichen Texten zu beachten gilt, iRights.info, 11.09.2024, https://doi.org/10.59350/kx9w8-ehf73.

Zill, Malte; Klingner, Stephan; Fischer, Georg: Gesellschaften der Verwertung, in: Fischer, Georg; Klingner, Stephan; Zill, Malte (Hg.): Monopole im medienindustriellen Komplex? Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen, Marburg 2023, S. 9–30. https://doi.org/10.14631/978-3-96317-838-2.