Von der Öffentlichkeit noch recht unbemerkt, unterstützen Patentinformationszentren (PIZ) in ganz Deutschland Wissenschaftler*innen, Startups sowie kleine und mittelständische Unternehmen beim Schutz und der Verwertung ihres geistigen Eigentums – auch Intellectual Property (IP) genannt. Die Bedeutung der Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis an deutschen Hochschulen ist unbestritten, jede Universität hat eine Technologietransfereinheit. Patentinformationszentren finden sich jedoch nur an zehn Universitäten, zwei Drittel dieser Einrichtungen sind Teil der jeweiligen Universitätsbibliothek. Die Schaffung eines Bewusstseins für geistiges Eigentum sowie eine breite Qualifizierung zum Thema sind aber entscheidend für einen erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer. Bibliotheken können hierbei eine wichtige Rolle einnehmen, denn die Förderung von „IP-Awareness“ fügt sich nahtlos in ihr Aufgabenfeld ein. Nicht umsonst heißen die vergleichbaren Einrichtungen im europäischen Raum Patent Libraries – abgekürzt PATLIB. Diese Aufgabe macht aus Sicht der Mitarbeitenden nicht nur Spaß, sie ist auch von gesellschaftspolitischer Relevanz und trägt dazu bei, das Profil der Universitätsbibliotheken zu schärfen. In diesem Beitrag stellen wir die Arbeit von zwei Patentinformationszentren an Universitätsbibliotheken vor und möchten zur Nachahmung anregen.1

Sowohl das traditionsreiche Patent- und Normenzentrum (PNZ) Aachen2 – erste Nennung erfolgte 1882 – als auch das Patent- und Normenzentrum (PNZ) Rostock3, das im Jahr 2025 sein 40-jähriges Bestehen feiert, sind an ihren Universitätsbibliotheken angesiedelt. Beide Einrichtungen sind Mitglied im piznet4, der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Patentinformationszentren, und damit anerkannte Kooperationspartner des Deutschen Patent- und Markenamts5.

Auf internationaler Ebene arbeiten die Zentren als Teil des europäischen PATLIB-Netzwerkes eng mit dem Europäischen Patentamt zusammen. Die kleinen, aber effektiven Teams aus vier bis fünf Personen setzen sich normalerweise aus Fachreferent*innen mit technisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund sowie Bibliothekar*innen zusammen.

Als spezialisierte Serviceeinrichtungen bieten die PNZ wissenschaftsunterstützende Dienstleistungen für Studierende und Forschende ihrer Universitäten sowie deren Spin-offs an, wobei, in gewissem Umfang, auch Angehörige anderer Hochschulen unterstützt werden können. Darüber hinaus sind sie regionale Ansprechpartner bei Fragen zu gewerblichen Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Design) für Startups, kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie die lokale Patentanwaltschaft. Durch die Schaffung eines unternehmerfreundlichen Umfelds tragen PIZ generell zur Gründungskultur an Hochschulen bei und leisten einen wertvollen Beitrag zur regionalen, nationalen und internationalen Vernetzung.

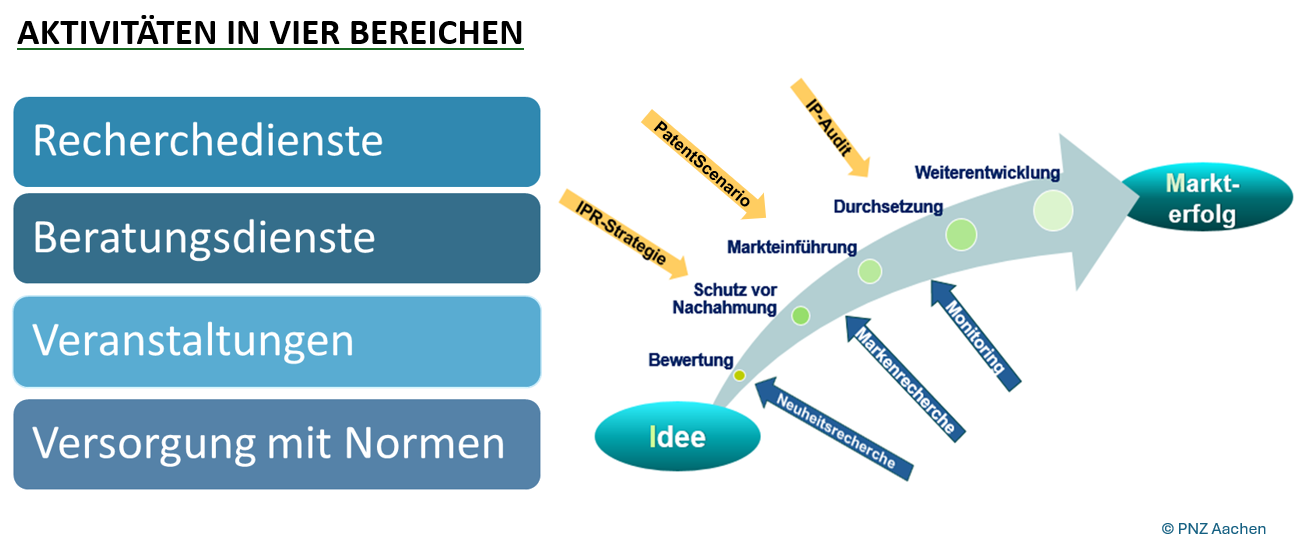

Neben Recherche- und Beratungsdiensten zum Schutz des geistigen Eigentums zählen vielfältige Aktionen zur Sensibilisierung für das Thema zu den Hauptaktivitäten der Zentren.

Das umfangreiche Angebot an Recherchen zu gewerblichen Schutzrechten ist dabei ein Alleinstellungsmerkmal der Patentinformationszentren. Insbesondere Patentrecherchen sind für die Forschung von großer Bedeutung. Patente gehören zur Grundlagenliteratur in den MINT-Fächern. Je nach Disziplin ist die Mehrheit der Ergebnisse in Forschung und Entwicklung sogar ausschließlich in Patenten verfügbar.6 Zudem sind Patentdokumente urheberrechtsfrei und werden aufgrund des Informationsauftrags der Patentämter für alle kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sie sind also im Gegensatz zu diversen Fachzeitschriften bereits Open Access. Dennoch ist dieses wertvolle Wissen häufig unbekannt und daher ungenutzt. Ohne entsprechende Schulung bleibt Wissenschaftler*innen und Bibliothekar*innen aufgrund der Fülle und Komplexität der Inhalte der effektive Zugriff und sinnvolle Umgang mit den Dokumenten verwehrt. Patentrecherchen unterstützen Wissenschaftler*innen bei ihren Forschungsanträgen, denn diese werden immer häufiger von den Fördermittelgebenden gefordert. Sie liefern Einblick in neue Forschungsgebiete und zeigen, auf welchem Stand der Technik die neuen Entwicklungen aufbauen. Neuheitsrecherchen dienen der Absicherung von Doktorarbeiten oder Erfindungsmeldungen; patentstatistische Analysen liefern Informationen über das Entwicklungsumfeld und identifizieren erfolgreiche Forschungseinrichtungen sowie interessante Kooperationspartner.

Für die Recherchen von Patenten wird Personal mit technisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund benötigt, es ist also eine Aufgabe für den wissenschaftlichen Dienst. Nur mit diesem Hintergrundwissen ist es möglich, sich souverän mit dem Recherchethema auseinanderzusetzen und elaborierte Suchanfragen zu erstellen. Diese Qualifikation wird daher im Recherchestandard für Patentrechercheure und -rechercheurinnen gefordert, dem sich die Patentinformationszentren verpflichtet haben.7 Für Markenrecherchen hingegen braucht es kein fachspezifisches Knowhow. Hier sind vor allem Kenntnisse über das Schutzrecht sowie Recherchekenntnisse gefragt. Diese Aufgabe kann daher, nach entsprechender Schulung, auch von Bibliothekar*innen ausgeführt werden. Markenrecherchen spielen hauptsächlich in der Gründungsphase von Unternehmen oder bei der Markteinführung neuer Produkte bzw. Produktlinien eine Rolle. Sie werden vor allem aus dem Gründungsumfeld der Universitäten nachgefragt, denn für Ausgründungen und Startups ist der Markenauftritt von entscheidender Bedeutung. Die frühzeitige Recherche nach identischen oder ähnlichen Produktnamen oder Firmenlogos ermöglicht es, diesen schon im Gründungsprozess gezielt auszugestalten. Das bei öffentlichen Präsentationen und Wettbewerben bereits entstandene Interesse und Renommee kann mit in den Geschäftsaufbau übernommen werden und geht nicht durch spätere Umbenennung und Neugestaltung verloren.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Patentinformationszentren liegt in der Sensibilisierung von Forschung und Wirtschaft für ihr geistiges Eigentum und dessen Schutzmöglichkeiten. Diesem Thema kommt im rasanten weltweiten Wettbewerb um Technologien eine große gesellschaftspolitische Bedeutung zu. Die Industrie in Deutschland befindet sich im Wandel: klassische Industriezweige entwickeln sich zu wissensbasierten und dienstleistungsorientierten Unternehmen. Hinzu kommen globale Herausforderungen wie Klimawandel, Erschließung von Schlüsseltechnologien sowie die rasch voranschreitende digitale Transformation. Aus Sicht des Bunds der Deutschen Industrie (BDI) spielt IP-Schutz daher eine fundamentale Rolle für „Technologieführerschaft, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland und seiner Innovationskraft“.8 Der BDI fordert daher in einem Positionspapier eine nationale Patentstrategie, um international den Anschluss nicht zu verlieren. Ganz oben auf der Agenda steht dabei die Schaffung eines IP-Bewusstseins inkl. der dazugehörigen Kompetenzen. Für eine profunde IP-Ausbildung, die günstigstenfalls im Grundschulalter beginnt, setzte sich auch das Deutsche Patent- und Markenamt ein. Das Amt hat sich die Erweiterung des Informationsauftrages in § 26a des Patentgesetzes (PatG) rechtlich absichern lassen und nutzt dafür die Kooperation mit den Patentinformationszentren als Akteure für Informationskompetenz-Vermittlung in den Regionen.

Auch auf europäischer Ebene gibt es verstärkt Bemühungen, das Innovationspotenzial der EU möglichst optimal zu nutzen. Bereits im Jahr 2020 legte die Europäische Kommission einen Aktionsplan vor, der dazu beitragen soll, geistiges Eigentum besser zu nutzen und zu schützen. In diesem Zusammenhang beraten die deutschen Patentinformationszentren als Experten für die Vorabdiagnose von Rechten des geistigen Eigentums (IP-Scan) KMU, die einen Förderzuschlag erhalten haben, im Auftrag des Europäischen Amts für Geistiges Eigentum (EUIPO).9 Die gemeinsamen Bemühungen der letzten Jahre schlagen sich aktuell im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2025 nieder, der Folgendes verspricht: „Wir legen eine nationale IP-Strategie […] vor.“10 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vermittlung eines weitreichenden Verständnisses für die Prozesse rund um den Ideenschutz sowie der Zugang zu Patentinformationen Basis für einen erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer bilden.

Um deutlich zu machen, wie eng verwandt die Arbeit der Patentinformationszentren mit der von Bibliotheken ist, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit des deutschen Patentwesens. Seit seiner Gründung im Jahre 1877 arbeitete das Kaiserliche Patentamt eng mit den Bibliotheken der Technischen Hochschulen zusammen.11 Dort wurden Patentauslegestellen eingerichtet, um die Patentschriften des Amts bereitzustellen und zu archivieren. Bis zur Digitalisierung des Dokumentenbestandes war dies die einzige Möglichkeit, abseits des Patentamts an diese wichtigen technischen Informationen zu gelangen.

Dabei war bibliothekarische Kompetenz gefragt, denn die schnell wachsende, umfangreiche Sammlung musste nach Patentklassifikationen geordnet und sortiert werden. Für die Informationssuchenden wurden die Schriften vor Ort recherchiert („Rollenauskünfte“), bereitgestellt, kopiert oder auf dem Postweg geliefert.

Auch für die Patentinformationszentren brachten die technologischen Umbrüche der fortschreitenden Digitalisierung neue Ziele und Aufgaben. Im Jahr 2000 stellten die nationalen Patentämter ihre Daten für alle zugänglich kostenfrei ins Internet. Nun galt es, einen kompetenten Umgang mit der Informationsflut zu finden, immerhin umfasst der aktuell weltweite Bestand rund 150 Millionen Dokumente. Die dafür erforderlichen Kompetenzen passen auch heute ins Aufgabengebiet der Bibliotheken mit Fachreferat und Informationskompetenz oder Teaching Library: Kenntnisse zu Recherchemethoden und Datenbanken sowie die Vermittlung von Informationskompetenz sind dafür essenziell.

Klassischerweise bilden Lehre und Forschung die strategische Ausrichtung der Hochschulen. Mit Änderung des Arbeitnehmererfinderrechts im Jahre 200212 ist mit dem sogenannten Transfer eine dritte Säule hinzugekommen. Es wurden Transferstellen eingerichtet, oft parallel zu bestehenden Strukturen, wie z. B. den Patentinformationszentren, um die Erfindungen der Hochschule zu verwerten. Die Transferstellen sind hauptsächlich auf die monetäre Verwertung der Hochschulerfindungen und deren Patentschutz zum Ende eines Erfindungsprozesses ausgerichtet. Andere Schutzrechte wie Marken und Designs oder das Urheberrecht stehen nicht in ihrem Fokus. Ihnen ist in der Regel nicht bewusst, dass sie sich für die vorbereitenden und begleitenden Tätigkeiten wie Sensibilisierung, Kompetenzvermittlung und Recherche, die nicht Teil ihrer originären Aufgabe sind, Unterstützung bei den Expert*innen an den Universitätsbibliotheken suchen könnten und fordern das daher nicht ein. Universitätsbibliotheken wiederum, die nicht geschichtlich mit dem Thema z. B. über eine Patentauslegestelle verbunden sind, sehen sich für diesen Bereich und seine Möglichkeiten nicht zuständig. Dabei könnten sie mit einem Patentinformationszentrum die Arbeit der Transferstellen, und damit die Hochschule in allen drei strategischen Säulen, unterstützen. Als hochwertige Informationszentren stärken die PIZ das Profil moderner Universitätsbibliotheken und besetzen eine wichtige Nische zwischen den wissenschaftlichen Bibliotheksdiensten und den Verwertungsaktivitäten der Universitäten und liefern so eine thematische Brücke zu den technischen Fakultäten. Der klassische Bibliotheksservice wird erweitert und die Sichtbarkeit der Einrichtung in der Hochschule erhöht. Zudem besteht ein echter Bedarf an diesen Services, insbesondere im Forschungsbereich. So zeigte die Analyse der Kundenanfragen aus 2024 im PNZ Aachen bei allen Rechercheangeboten im Vergleich zum Vorjahr eine erhöhte Nachfrage.13 Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Services durch eine rege Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert werden, da sie vielen Hochschulangehörigen in der Regel nicht bekannt sind.

Wenn sich eine Bibliothek entscheidet, ein Patentinformationszentrum einzurichten, braucht es Mut für den Veränderungsprozess sowie den Willen, Personalressourcen auf die sich verändernden Bedarfe der Universität auszurichten. Die erforderlichen Grundkompetenzen sind, wie bereits dargelegt, beim Bibliothekspersonal vorhanden. Mit dem nötigen Willen zur Weiterbildung und unter Nutzung der umfangreichen kostenfreien Fortbildungsangebote des Deutschen und des Europäischen Patentamts kann die erforderliche Sachkenntnis bezüglich des gewerblichen Rechtsschutzes erlangt werden. Zwischen den deutschen Patentinformationszentren im Verein piznet besteht eine exzellente Zusammenarbeit. Neue Mitglieder werden offen aufgenommen und mit Rat und Tat, z. B. mit der Möglichkeit von Hospitationen, unterstützt.

Bereits ein kleines Team aus wissenschaftlichen und bibliothekarischen Mitarbeitenden kann wirksame Angebote entwickeln, die das Serviceangebot der Bibliothek erweitern, ihren Transformationsprozess unterstützen und damit ihren Stellenwert innerhalb der Universität erhöhen. Interne Anknüpfungspunkte an weitere wissenschaftsunterstützende Bibliotheksdienste gibt es in den Handlungsfeldern Open Science und Forschungsdatenmanagement – auch hier ist eine gute Aufklärung wichtig, um z. B. grobe Fehler wie Veröffentlichungen im Vorfeld von Patentanmeldungen zu vermeiden. Diese sogenannten neuheitsschädlichen Publikationen verhindern eine spätere Patentanmeldung, da eines der Hauptkriterien für ein Patent, die Neuheit, dann nicht mehr gegeben ist. Voraussetzung ist natürlich, dass die Bibliotheksleitung dem Vorhaben positiv gegenüber eingestellt ist und den Mehrwert erkennt. Die Unterstützung im eigenen Haus durch die Öffentlichkeitsarbeit- und Informationskompetenz-Teams trägt auch zum Erfolg bei.

Patentinformationsvermittlung ist eine lohnende und wertschöpfende Aufgabe für Bibliotheken! Trotz der freien Verfügbarkeit von Patentdokumenten im Internet zeigt sich, dass es einen signifikanten Bedarf an fachkundiger Unterstützung und Sensibilisierung im Bereich gewerblicher Schutzrechte gibt. Bibliotheken sind ideal positioniert, um diese Herausforderung zu meistern. Dabei können bestehende Kompetenzen genutzt und durch gezielte Fortbildung erweitert werden.

Durch die aktive Unterstützung von Forschenden und Startups leisten Patentinformationszentren nicht nur einen Beitrag zur Steigerung der Sichtbarkeit und Relevanz der Bibliotheken, sondern fördern auch eine unternehmerfreundliche Kultur an den Hochschulen. Die Zentren punkten durch ihre Vernetzung auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Davon können Bibliotheken bei Fortbildungsangeboten und fachlichem Austausch profitieren. Die Arbeit in Patentinformationszentren ist relevant, vielfältig und bereichernd – sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Hochschulgemeinschaft insgesamt.