Das wissenschaftliche Publizieren steht aktuell vor wesentlichen strukturellen Herausforderungen, die sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen werden – nicht zuletzt bedingt durch eine sich zuspitzende Marktstruktur sowie steigende Anforderungen im Zuge der zunehmend an Bedeutung gewinnenden digitalen Wissenschaftskommunikation.1

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich eine oligopolistische Marktstruktur etabliert, in der wenige große Verlage (Elsevier, Sage, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley) über die Hälfte aller wissenschaftlich klassifizierten Publikationen kontrollieren und Gewinnmargen von nicht weniger als 23 % bis 38 % erwirtschaften, was selbst die Zahlen großer Tech-Konzerne übersteigt.2 Allein zwischen 2015 und 2018 flossen über 1 Milliarde US-Dollar an Article Processing Charges (APC) an die 5 Großverlage. Damit verbunden ist, dass Wissenschaftler*innen ihr geistiges Eigentum – zusätzlich zu den anfallenden Publikationskosten – faktisch an die Verlage abtreten, ungeachtet der Tatsache, dass über 80 % der Forschung aus öffentlichen Mitteln finanziert wird.3

Parallel entstehen in den Workflows dieser Großverlage Medienbrüche zwischen In- und Output-Formaten: Word-Manuskripte durchlaufen zeitaufwändige Formatierungsprozesse, bevor sie in der Regel als PDF-Dateien publiziert werden. Die Beschränkung auf PDF-Outputs steht im Widerspruch zu den Anforderungen moderner digitaler Wissenschaftskommunikation, die barrierefreie, durchsuchbare und verlinkte Inhalte in verschiedenen Formaten erfordert. Studien zu Diamond Open Access (DOA) Journals zeigen, dass 75 % der DOA Journals ihre Inhalte nicht als XML oder HTML bereitstellen können.4 Eine Bedarfserhebung des Fachinformationsdienstes (FID) Philosophie, deren Gegenstand auch das wissenschaftliche Publizieren im Fachbereich Philosophie war, identifizierte erhebliche Defizite bei der Verfügbarkeit digitaler Publikationsformate und medienneutraler Workflows.5 Als Reaktion darauf baute der FID Philosophie sein Engagement als Host von DOA Journals sowie bei der Beratung von wissenschaftlichen Redaktionen aus, indem er 2023 die Rolle des offiziellen Testanwenders der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Open Source Academic Publishing Suite (OS-APS) übernahm. Seitdem erprobt der FID Philosophie ein XML-basiertes Single-Source-Publishing-Verfahren. Der vorliegende Bericht dokumentiert die damit gemachten praktischen Erfahrungen.

OS-APS adressiert den technischen Wandel des Publizierens mittels eines XML-basierten Single-Source-Publishing-Ansatzes, der es ermöglicht, aus einer strukturierten Quelle automatisiert multiple Ausgabeformate zu generieren. Die Software fungiert als kostenfreie Alternative zu kostspieligen kommerziellen XML-Redaktionssystemen auf Basis etablierter Standards wie Journal Article Tag Suite XML (JATS XML),6 das von Plan S, einer Initiative für Open-Access-Publikationen, als „strongly recommended“7 eingestuft wird sowie Pandoc. Die folgenden Unterkapitel beleuchten die technischen Grundlagen, das innovative Template-System sowie die praktischen Herausforderungen und Lösungsansätze im Kontext der Arbeit des FID Philosophie.

Bei OS-APS handelt es sich um eine Webanwendung, die kollaborative Arbeitsabläufe zwischen diversen Akteur*innen im wissenschaftlichen Publikationsprozess (Autor*innen, Zeitschriftenmanager, Herausgebende) ermöglicht. Die Software kann entweder lokal auf einem Rechner oder online auf einem Server betrieben werden. Der Quellcode wird der Entwickler-Community Open Source (OS) zur Verfügung gestellt und in einem öffentlichen GitLab-Repository gemeinschaftlich gepflegt.8 Die Systemarchitektur besteht aus einem Server, der eine Application Programming Interface (API) bereitstellt, um die Kommunikation zwischen jenem Server sowie der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zu steuern. Parallel dazu existiert eine Sammlung von Softwarebibliotheken, die für den Import von DOCX- und LaTeX-Dateien sowie den Export in verschiedene Formate verwendet werden. Die grafische Oberfläche (Frontend) basiert auf dem weitverbreiteten JavaScript-Framework Angular und ermöglicht die Interaktion mit den Nutzenden.9 Dokumente werden intern im JSON-Format gespeichert, das eng an JATS XML angelehnt ist – dem Standard für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten (NISO Z39.96-2021). Zur vereinfachten Bereitstellung stellt das Entwicklerteam Docker-Images der Anwendung zur Verfügung,10 die eine Grundkonfiguration sowie ein Basis-Set an Templates enthalten.

Der typische Workflow in OS-APS geht davon aus, dass Autor*innen ein nahezu druckfertiges Manuskript im DOCX- oder LaTeX-Format einreichen. Die Formatierung ist dabei weitgehend irrelevant – je weniger, desto besser –, entscheidend sind lediglich die Zotero-Verknüpfung der Referenzen und eine strukturierte Überschriftenhierarchie,11 wobei sich eine vorherige Einbindung der Referenzen trotz nachträglicher Korrekturmöglichkeiten in OS-APS als praktikabler erwiesen hat. Das Dokument wird mithilfe der Konvertierungsbibliothek Pandoc importiert, die Überschriften, Bilder, Formeln, Tabellen sowie Literaturverweise, die mit Zotero erstellt wurden, automatisch erkennt.

Nach der Konvertierung steht das Dokument in einem Editor zur Verfügung, in dem weitere Anpassungen und die Ergänzung von Metadaten vorgenommen werden können.

Sobald der Artikel finalisiert ist, kann er in verschiedene Ausgabeformate exportiert werden – darunter PDF, HTML und EPUB für die Veröffentlichung auf digitalen Plattformen. JATS XML wird häufig zur Archivierung oder zur Indizierung auf spezialisierten Plattformen wie PubMed Central verwendet. Im Nachgang des Exports können die erzeugten Dateien in Systeme/Plattformen zur redaktionellen Vorbereitung von Veröffentlichungen von Beiträgen für Zeitschriften oder Bücher wie beispielsweise Open Journal Systems (OJS) und Open Monograph Press (OMP) oder aber in entsprechende Repositorien wie DSpace integriert werden.

Die Templates können über YAML-Dateien und CSS-Snippets erweitert werden.12 Dies betrifft grafische Anforderungen sowie die Erweiterung von Metadaten. In der Basisversion erhält OS-APS vier vorgefertigte Templates im Zuge des Template Development Kits (TDK):

Journal Article

Journal Article with TOC

Monograph

Ein Template legt dabei unter anderem Schriftarten und -größen, Absatzabstände, Farben, Kopf- und Fußzeilen sowie die Anordnung von Text und Bildern fest. Sobald das individuell gestaltete Template einmal erstellt wurde, können alle Artikel hochgeladen und mit wenigen Klicks im einheitlichen Layout exportiert werden. Einer der größten Vorteile dieses Prozesses besteht darin, dass – sobald ein stabiles Template vorliegt – der Produktionsprozess skaliert werden kann. Ausgearbeitete Dateien mit finalem Layout, Bildern, eingebetteten Schriften und Farbelementen können daher schnell und unkompliziert erzeugt werden.

Manche Anforderungen erfordern gelegentlich Änderungen am Originalcode der Anwendung. Diese Anpassungen nutzt der FID Philosophie zugleich als eine Quelle für Weiterentwicklungen der Software und für den gezielten Aufbau von Kompetenzen bezüglich der Verwendung von OS-APS. Für diese Aufgabe kann auf die fundierten Kenntnisse der Entwickler-Community zurückgegriffen werden, die zugleich neue Versionen regelmäßig veröffentlicht und neue Funktionen integriert, die auf dem Feedback der Nutzenden fußt. Die Kommunikation der Entwickler-Community sowie der User*innen wird mittels Slack organisiert.13 Zudem werden neue Funktionen sowie die Entwicklungen der Projekte in monatlichen Community-Calls präsentiert,14 die auch dazu dienen, gezielt Rückmeldungen zur Software einzuholen. Ein zentraler Vorteil der offenen Austauschkultur besteht darin, dass Templates innerhalb der Community geteilt und von Entwickler*innen und Redakteur*innen gleichermaßen eingesehen werden können.

Eine der Herausforderungen für die User*innen der Software liegt im notwendigen technischen Know-how – insbesondere in Webtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript. Zwar ist technisches Personal von Vorteil, dennoch wurden Schritte unternommen, eine benutzungsfreundliche Oberfläche zu schaffen, die eine Konfiguration auch ohne tiefgreifende Kenntnisse des Web-Stacks ermöglicht.

Erfahrungsgemäß fällt ein Großteil der Arbeit in den frühen Phasen eines Journals an. Die Einrichtung des Templates und die Schulung der User*innen sind wesentliche Zeitfaktoren. Langfristig zahlt sich dieser Aufwand jedoch aus, da der Import-, Bearbeitungs- und Exportprozess für spätere Ausgaben deutlich effizienter abläuft und die Qualität der eingereichten Vorarbeiten aufgrund der aufgebauten Kenntnisse der Redaktionen und Autor*innen mit jeder neuen Einreichung kontinuierlich steigt. Zum aktuellen Zeitpunkt sind vor allem die Gruppen der Zeitschriftenmanager und Redakteur*innen als die Hauptnutzenden der Anwendung auszumachen. Mit wachsender Erfahrung im Umgang mit der Software ist jedoch davon auszugehen, dass auch auf Autor*innen Teile des Produktionsprozesses ausgelagert werden können. Ziel ist es, eigenständig arbeitende Redaktionsteams zu etablieren. Die Qualitätssicherung der finalen Dokumente ist ein zentrales Anliegen der Anwendung. Da es sich um eine Webanwendung handelt, können die Ergebnisse iterativ von den Autor*innen sowie mehreren Redakteur*innen online im Dokument kontrolliert und unmittelbar korrigiert werden.

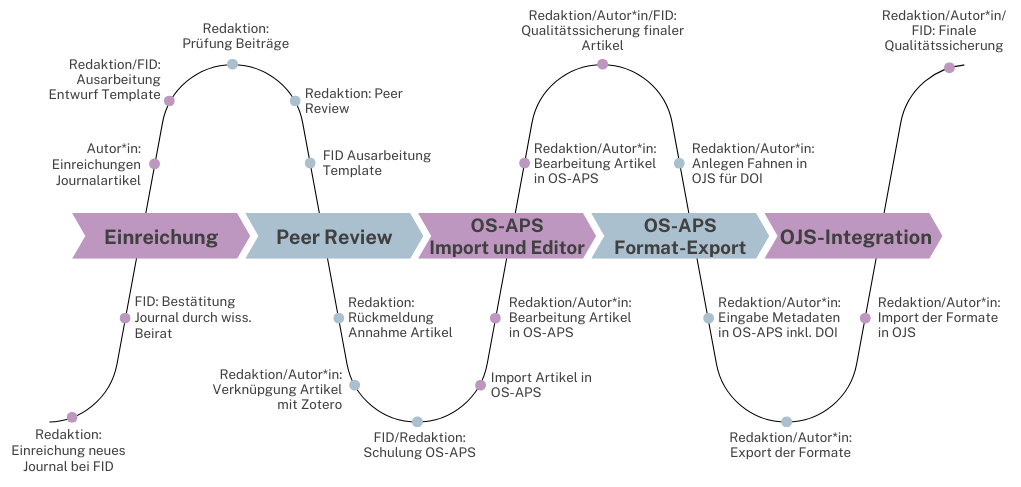

Dieser beginnt mit der Bewerbung zur Gründung oder dem Umzug eines bestehenden Journals durch eine Redaktion beim FID Philosophie sowie der Bestätigung oder Ablehnung durch den wissenschaftlichen Beirat des FID. Anschließend wird ein Entwurf-Template ausgearbeitet und die Einreichung der Journalartikel durch die Autor*innen angestoßen. In einem nächsten Schritt beginnt die Phase des Peer-Reviews, analog zur weiteren Ausarbeitung des Templates. Es folgt die Rückmeldung zur finalen Annahme der Artikel an die Autor*innen und die Verknüpfung der Fußnoten in den Beiträgen mit in Zotero hinterlegten Literaturreferenzen.

Innerhalb der folgenden Phase erfolgt nun der Import des angenommenen Artikels in das OS-APS-System nach einer ausführlichen Schulung durch den FID Philosophie. Anschließend bearbeiten Redaktion und Autor*in den Artikel im Editor von OS-APS – dieser Schritt kann iterativ erfolgen, bis der Artikel den formalen Anforderungen entspricht. Ist der Text final lektoriert, werden die Metadaten eingetragen. Analog hierzu werden die Artikelfahnen inklusive der Vergabe einer DOI in OJS durch den FID angelegt und anschließend in OS-APS eingetragen. Es folgt der Export der Formate aus OS-APS, deren Integration in OJS sowie die Veröffentlichung.

So verdeutlicht das Bild jeden Schritt – von der ersten Initiative eines Journals bis hin zur Veröffentlichung. Wichtig ist dabei, dass auch Aspekte wie die Schulung im Umgang mit den Systemen, die Verknüpfung mit der Literaturverwaltungssoftware (Zotero), die iterative Qualitätskontrolle sowie die finale Datenpflege und Systemintegration berücksichtigt werden. Dadurch wird der gesamte komplexe Ablauf samt Rollenverständnis nachvollziehbar und betont die Bedeutung von Zusammenarbeit, Transparenz und digitalen Werkzeugen im Publikationsprozess.

Ein wesentlicher Grundgedanke hinter dem Ausbau der Publikationsinfrastruktur innerhalb des FID Philosophie besteht darin, den Ansatz des wissenschaftsgeleiteten Publizierens (Scholar-Led Publishing) innerhalb der philosophischen Fachcommunity zu stärken. Das fordert allerdings auch ein Umdenken bei den Herausgeber*innen. Wer auf ein DOA-Modell setzt, kann nicht erwarten, dass bisher vom Verlag übernommene Dienstleistungen eins-zu-eins von einer Publikationsinfrastruktur übernommen werden. Der Weg zum Scholar-Led Publishing geht mit einer Restrukturierung der Aufgaben im Produktionsprozess einher. Dies betrifft nicht zuletzt auch die Autor*innen. Der Einsatz von OS-APS kann Arbeitsschritte in der Setzung der Texte abfedern, verlangt aber die Mitwirkung der Autor*innen. Ein wesentlicher Vorteil von OS-APS liegt darin, dass Autor*innen nicht länger an festgelegte Formatierungen gebunden sind. Auch die Referenzen müssen nicht, wie bisher üblich, in einem spezifischen Schema angegeben werden. Mit diesen Vorteilen geht allerdings eine gewisse Pflicht zur Mitwirkung einher – denn ohne eine Nutzung von Zotero funktioniert der automatisierte Workflow nur eingeschränkt und die entsprechende Mehrarbeit bleibt an der Redaktion hängen.

Bei allen vom FID Philosophie bisher gehosteten Journals lässt sich beobachten,15 dass hier noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten ist: Während jüngere Kolleg*innen bereits in Zotero oder ähnlichen Referenzmanagementsystemen geübt sind, bedeutet die Einarbeitung für einen Großteil der Autor*innen einen Mehraufwand. Dass sich diese lohnt, lässt sich nur überzeugend vermitteln, wenn der Mehrwert von DOA deutlich gemacht wird. Diese Ebene bezieht sich nicht nur auf die ökonomische Dimension (mit öffentlichen Mitteln geförderte wissenschaftliche Werke sollten öffentlich zugänglich sein), sondern auch auf Datenschutz, Datenhoheit und Kontrolle über wissenschaftliche Bewertungssysteme. Hier zeichnet sich ein immer stärker werdendes Bewusstsein ab,16 sodass in Zukunft von einer höheren Bereitschaft zu eigenverantwortlicher Mitwirkung im Produktionsprozess eines Artikels ausgegangen werden darf.

Die Erfahrung des FID Philosophie in der Zusammenarbeit mit den bisher gehosteten Zeitschriften hat gezeigt, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt jede Zeitschrift über ein Redaktionsteam verfügen muss, das nicht gleichzeitig auch die Herausgebenden stellt. Dies ist zum einen ein Qualitätskriterium des Directory of Open Access Journals (DOAJ), das für die Aufnahme in dieses Verzeichnis eine klare Trennung zwischen Herausgebenden und Redaktion verlangt.17 Zum anderen erfordert die redaktionelle Betreuung – etwa das Importieren, Prüfen und Bearbeiten von Texten, vor allem aber das Einpflegen von Referenzen – einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand, der von den Herausgebenden allein in der Regel nicht zu leisten ist. Der FID stellt so sicher, dass für jede Zeitschrift ausreichende personelle Kapazitäten vorhanden sind, um den Publikationsprozess zuverlässig und professionell zu begleiten. Auch der Einsatz von Hilfskräften zur Einarbeitung von Referenzen in Zotero ist derzeit noch notwendig. Langfristig wäre es wünschenswert, wenn Autor*innen ihre Texte direkt in OS-APS einreichen, um diesen Arbeitsschritt auszulagern und um die Redaktionen zu entlasten.

Die Implementierung medienneutraler Publikationsworkflows im FID Philosophie erfordert eine systematische Evaluation der technischen Leistungsfähigkeit des Workflows und der Akzeptanz durch die wissenschaftliche Community, die der FID Philosophie durch regelmäßige Rückkopplungsprozesse mit den entsprechenden Schnittstellen einholt. Dabei werden Feedback-Prozesse von Redaktionen, Autor*innen und Nutzenden durch quantitative Kennzahlen ergänzt.

Die quantitative Evaluation des medienneutralen Publikationsworkflows im FID basiert auf systematischen Nutzungsanalysen der „Philosophischen Symposien der DFG“. Für eine kontrollierte Vergleichsstudie eignen sich die Symposien besonders gut, da die erste Ausgabe zunächst in traditioneller Form als PDF veröffentlicht wurde, während die zweite Ausgabe direkt medienneutral aufbereitet und publiziert wurde. Der Vergleich zwischen der ersten Ausgabe in traditioneller Form und der zweiten Ausgabe nach medienneutraler Aufbereitung zeigt eine Steigerung der Zugriffe um 340 %, was die Wirksamkeit automatisierter XML-Workflows eindrucksvoll belegt. Die medienneutrale Überarbeitung der ersten, ursprünglich klassisch publizierten Ausgabe bestätigt diese Ergebnisse: Die nachträgliche medienneutrale Aufbereitung führte zu einer Steigerung der Zugriffszahlen um 300 %, was die direkte Kausalität zwischen medienneutraler Publikation und erhöhter Sichtbarkeit empirisch belegt.18

Mit Blick auf das Nutzungsverhalten zeigt sich zudem ein durchaus differenziertes Bild hinsichtlich des Rezeptionsverhaltens der diversen Ausgabeformate: So greifen 52 % der User*innen auf die HTML-Ansicht der Landingpage zurück, während 48 % die Formate in Form von Downloads und Detailansichten nutzen.19 Bei den formatspezifischen Präferenzen dominiert das HTML-Format mit 44 % aller Zugriffe, gefolgt vom PDF-Format mit 34 % und dem XML-Format mit 22 %.20 Diese Verteilung bestätigt die Hypothese einer zunehmenden Diversifizierung der Rezeptionsgewohnheiten von Inhalten im wissenschaftlichen Kontext. Die starke Nutzung des HTML-Formats hebt zudem die zunehmende Bedeutung barrierefreier sowie durchsuchbarer Publikationsformate hervor und unterstreicht darüber hinaus die Plan S-Empfehlungen für maschinenlesbare Standardformate.21 Die im FID dokumentierten Formatpräferenzen zeigen das Potenzial medienneutraler Workflows auf, die digitale Barrierefreiheit zu verbessern.

Der FID Philosophie fungiert nicht nur als primärer Testanwender, sondern auch als aktiver Gestalter der Community-Entwicklung, unter anderem durch die Besetzung eines Platzes im wissenschaftlichen Beirat von OS-APS STEMO.22 Den Grundpfeiler der gemeinschaftlichen Weiterentwicklung bilden monatliche Community Calls,23 die den Austausch zwischen Entwickelnden, Anwendenden und Interessierten fördert. Teilnehmende können eigene Themen einbringen, die vorab im gemeinsamen Community Slack abgestimmt werden.24

Die offene Natur des Entwicklungsmodells von OS-APS ermöglicht es wissenschaftlichen Institutionen, sich aktiv an der Weiterentwicklung der Software zu beteiligen, sodass auch die Anforderungen unterschiedlicher Fachdisziplinen berücksichtigt werden können. Der öffentlich zugängliche Quellcode sowie die dezentrale Entwicklungsstruktur gewährleisten Transparenz und Unabhängigkeit von kommerziellen Anbietern, fördern eine nachhaltige Kompetenzverteilung im deutschen Bibliotheks- und Wissenschaftssystem und stärken darüber hinaus die digitale Souveränität der beteiligten Einrichtungen.

Die Erfahrungen des FID demonstrieren erhebliches Übertragungspotential des OS-APS-Workflows auf andere FID und wissenschaftliche Institutionen. Eine koordinierte Implementierung über mehrere Einrichtungen hinweg würde zudem die Entwicklung standardisierter Workflows fördern, die Interoperabilität zwischen verschiedenen Publikationsplattformen verbessern und Synergien heben, da die Perspektiven verschiedener heterogener Disziplinen in die Entwicklungen eingebunden werden könnten. Durch die geplanten Erweiterungen in den Bereichen Science, Technology, Engineering und Mathematics (STEM) – also Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwissenschaften und Mathematik – wird der Workflow fortan eine interdisziplinär aufgestellte Fachcommunity adressieren.25 Zusätzlich wird zeitnah eine Unterstützung für RTL-Schriftrichtung (Right-to-Left) verfügbar sein. Ein bedeutender Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung ist zudem die Übereinkunft zwischen OS-APS und dem Public Knowledge Project (PKP) über die Entwicklung eines OS-APS-Plugins für OJS.26

Die Erfahrungen des FID veranschaulichen eine tiefgreifende Transformation in der Organisation wissenschaftlicher Publikationsinfrastrukturen. Die Erfahrungen belegen nicht nur die Umsetzbarkeit XML-basierter Publishing-Verfahren, sondern bestätigen ein alternatives Organisationsmodell für die Verbreitung von wissenschaftlichen Ergebnissen, um die strukturelle Asymmetrie kommerzieller Verlagsmonopole auf lange Sicht durchbrechen zu können.

Es bleibt festzuhalten, dass sich Community-getriebene Innovationen als Erfolgsfaktor für den Aufbau zukunftsfähiger Lösungen erweisen, in direkter Abgrenzung zu zentral und proprietär organisierten Strukturen der Wissenschaftskommunikation. Kollaborative und institutionsübergreifende Problemlösungsansätze hingegen bereichern den technischen Fortschritt im Zuge von stetigen Aushandlungsprozessen und fördern die gleichmäßige Verankerung von Kompetenzen innerhalb verschiedener Institutionen. Die dokumentierte Formatdiversifizierung reflektiert zudem nicht nur sich wandelnde Rezeptionsgewohnheiten, sondern weist zudem auf eine Diversifizierung hinsichtlich der Nutzung von wissenschaftlichen Publikationen, beispielsweise durch den verstärkten Einsatz von maschinenlesbaren Methoden.

Die erfolgreiche Etablierung von OS-APS im FID Philosophie zeigt, dass community-kontrollierte Publikationsinfrastrukturen realisiert werden können: Diese Erkenntnisse bieten ein methodisches Fundament für die systematische Transformation hin zu offenen, gemeinnützigen und wissenschaftsgeleiteten Publikationssystemen, die den Prinzipien von DOA entsprechen, was langfristig zu einer strukturellen Demokratisierung der nach wie vor kommerziell geprägten Publikationsinfrastrukturen beitragen kann.