Bis heute befindet sich NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut in deutschen Bibliotheken.1 1998 wurde mit der Verabschiedung der Washingtoner Prinzipien der Grundstein für eine im Regelfall projektbasierte Phase der Identifikation von Raubgut und gleichzeitig auch der Erforschung deutscher Bibliotheksgeschichte gelegt.2 Obwohl zahlreiche Forschungsprojekte abgeschlossen wurden, fehlt es an einer Selbstwahrnehmung von Bibliotheken als langfristige, außerschulische Lernorte für den Kulturgutraub der Nationalsozialisten.3 Besonders für eine junge Zielgruppe, die verstärkt interaktive Erfahrungen sucht, bietet die Provenienzforschung einen praxisorientierten Zugang zur Geschichte. Das hier vorzustellende Vermittlungskonzept setzt genau dort an: Es schafft einen Rahmen, in dem Teilnehmende selbst aktiv werden und die Rolle von Detektiv*innen einnehmen.4

Ziel des hier vorgestellten Projektes war es, ein interaktives Vermittlungskonzept auf der Basis der bereits erfolgten Ausstellung „Beschlagnahmt. Verschleiert und vergessen | NS-Raubgut in der ULB Darmstadt“ zu konzipieren.5 Damit bezieht sich das Projekt auf die Richtlinie für die Förderung der Provenienzforschung (NS-verfolgungsbedingtes Kulturgut), welche explizit dazu aufruft, die Bedeutung und die Methoden der Provenienzforschung an Zielgruppen zu vermitteln, die bislang über kaum Vorerfahrung verfügen.6 Darüber hinaus strebt das Projekt an, einen langfristigen Mehrwert aus einem befristeten NS-Provenienzforschungsprojekt zu generieren. Es folgt damit auch dem Aufruf von Jan-Pieter Barbian für ein stärkeres politisches Engagement von Bibliotheken.7 Eine umfassende Dokumentation soll deshalb sicherstellen, dass Mitarbeiter*innen der Historischen Sammlungen auch nach Projektende das Vermittlungskonzept durchführen können.

Um einen perspektivischen Mehrwert für die Bibliothek zu leisten, sollte das Konzept für eine breit gestreute und im Idealfall jüngere Zielgruppe attraktiv sein. Hier erscheint die Doppelrolle als Universitäts- und Landesbibliothek als sinnvolle Voraussetzung, Anknüpfungspunkte zu verschiedenen Interessensgruppen zu finden. Besonders konstruktiv wäre eine langfristige Partnerschaft zu weiterführenden Schulen in Darmstadt. Im Rahmen von Projektwochen könnten Schüler*innen das Thema NS-Raubgut anhand von Beispielen aus der ULB Darmstadt erarbeiten. Ebenso wäre eine Kooperation mit dem Fachbereich Geschichte der TU Darmstadt zielführend, um Kulturgutraub im NS-Staat anschaulich zu vermitteln.

In der Provenienzforschung sind Termine von besonderer Bedeutung, die auf den Ergebnissen abgeschlossener Recherchearbeiten beruhen. Besonders Restitutionen an Institutionen, Überlebende und/oder deren Rechtsnachfolgende finden häufig medialen Widerhall.8 Die verbreitete öffentliche Dokumentation und Vermittlung von Provenienzforschung besteht aus zuvor in der Presse beworbenen Vorträgen oder Blogbeiträgen (bspw. am Tag der Provenienzforschung), den obligatorischen Abschlussberichten, dem Veröffentlichen der Funde in Bibliothekskatalogen und Datenbanken wie Lost Art oder Looted Cultural Assets, wissenschaftlichen Publikationen zur Sammlungsgeschichte und einer (zumeist) physischen Ausstellung gegen Ende der Förderphase eines Forschungsprojektes.9

Ebenfalls verbreitet sind digitale Ausstellungen, die entweder auf bereits erfolgten physischen Konzepten basieren oder „digital-only-Products“ darstellen.10 Sie besitzen den Vorteil, dass sie eine langfristigere Nachnutzung durch ein überregionales Publikum erlauben.11 Der Faktor der Interaktivität übersteigt jedoch bei vielen digitalen Ausstellungen nicht den Handlungsspielraum des Durchklickens oder des Durchstreifens einer 3D-Ausstellung, die dem physischen Original nachgebaut wurde.12 Viele Vermittlungskonzepte der Provenienzforschung sind demnach physische Veranstaltungen, die befristet zugänglich und selten interaktiv sind. Ein gelungenes Beispiel für eine auf Interaktion ausgelegte Herangehensweise ist das Citizen-Science-Projekt „Library of Lost Books“, das mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde.13 Dieses versucht die Bestände der Bibliothek der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums durch die Zuhilfenahme der Öffentlichkeit in europäischen Bibliotheken wiederzufinden.

Die Ausstellung „Beschlagnahmt. Verschleiert und vergessen | NS-Raubgut in der ULB Darmstadt“ fand vom 11.04.–23.06.2024 statt. Sie fokussierte sich auf die Zugangswege von NS-Raubgut in den Bestand und den institutionellen Umgang durch die Bibliothek. Darüber hinaus war es das Ziel, ein Schlaglicht auf regionale Verfolgungsgeschichten zu werfen. Als Zielgruppen sollten Studierende als Laufpublikum der Bibliothek angesprochen werden sowie die im Regelfall ältere, geschichtsinteressierte Öffentlichkeit.

Ein während der Konzeption erwogener, aber nicht lösbarer Kritikpunkt war eine fehlende Interaktivität der Besucher*innen mit den Ausstellungsobjekten.14 Dies war u.a. durch einen Mangel an Sicherheitsmaßnahmen und Mitteln für interaktive Medienstationen bedingt.15 Bei einem gelungenen Vermittlungskonzept, das unter Aufsicht durchgeführt wird, sollte demnach die Interaktion mit den Objekten selbst im Vordergrund stehen. Dies lässt sich zudem mit einem wirkungsvollen „Call-to-action“ für ein jüngeres Publikum verbinden.

Zielgruppe und Teilnehmerplätze | Regionale Studierende und Benutzende der Landesbibliothek, sowie die geschichtsinteressierte Öffentlichkeit Kommentar: Aufgrund der hohen Anmeldezahlen von 10 auf 15 Plätze erhöht |

|---|---|

Dauer | 2 Stunden Kommentar: Nach der 1. Durchführung auf max. 2,5 Stunden erhöht |

Interne Voraussetzungen | Interesse an Themen: „Bibliotheksgeschichte“, „Nationalsozialismus“, |

Externe Voraussetzungen |

|

Lernziele |

|

Lehrinhalte |

|

Lehrstrategie | Sandwich-Methode: systematischer Wechsel zwischen praktischen Interaktionsphasen mit Fallbeispielen und Kurzvorträgen zur Kontextualisierung der selbstermittelten Provenienz |

Tools und Materialien |

|

Teilnehmende sollten in dem Vermittlungskonzept selbst NS-Raubgut untersuchen, dessen Objektgeschichte beispielhaft für Millionen anderer Verfolgungsfälle steht.16 Bei der Ermittlung geeigneter Fälle mussten folgende Faktoren beachtet werden:

Interpretierbarkeit der Provenienzmerkmale17

Zugehörigkeit zu verschiedenen Signaturgruppen, um Gruppenarbeiten an Zugangsbüchern zu ermöglichen18

Möglicher perspektivischer Verbleib des NS-Raubguts in der Bibliothek19

Die Veranstaltung gliederte sich in mehrere Phasen: In der Einführung sollte nach der Begrüßung und der Vorstellung des Ablaufplans umgehend ein interaktives Element durch eine Mentimeterumfrage eingeführt werden.20 Die anonyme Eingangsfrage über das Vorwissen im Bereich NS-Raubgut sollte Hemmungen nehmen und dem Dozierenden eine Orientierung bieten. Im Anschluss wurden verbreitete Provenienzmerkmale vorgestellt: Stempel, Exlibris, Autogramme, Tilgungen.

Danach folgte die Praxisarbeit: Teilnehmende erhielten das mögliche NS-Raubgut, das sie in Teams untersuchten. Als Arbeitshilfe bekamen sie ein Kurrentalphabet und das Handout mit möglichen Provenienzmerkmalen.21 Das Ziel sollte es sein, die Eindrücke, warum es sich dabei um NS-Raubgut handeln könnte, per gruppenübergreifender Stichpunktesammlung auf einer Mentimeterfolie zusammenzutragen, bevor alle Fälle durch einen tiefergreifenden Vortrag, unterstützt durch Visualisierungen per PowerPoint, genauer erläutert wurden.

Team 1 beschäftigte sich mit frühem Raubgut kommunistischen Inhalts aus dem Bücherbesitz des Lampertheimer Bürgers Philipp Grünewald.22 Team 2 erhielt Beutegut unbekannter Herkunft aus dem Zweiten Weltkrieg mit Stempeln des Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg, der zentralen Organisation der NSDAP für den Kulturgutraub aus den während des Kriegs besetzten Ländern. Dieses Buch weist darüber hinaus den Stempel des Offenbach Archival Depots (OAD) auf, einer zentralen Sammelstelle für geraubtes Kulturgut in der amerikanischen Besatzungszone der Nachkriegszeit.23 Team 3 bekam ein Buch von Delphine Homberger, geb. Mayer, welches sowohl über eine Widmung als auch Stempel verfügt – ein Beispiel für jüdischen Vorbesitz.24 Team 4 beschäftigte sich mit einem Buch des in Auschwitz ermordeten jüdischen Militärs Hermann Hostowsky. Dessen Buch verfügt über sein Autogramm und Besitzstempel sowie eine Nummerierung. Als Hinweis auf den Zugangsweg in die Bibliothek weist es zudem Provenienzmerkmale der Wehrkreisbücherei IX auf.25

Nachdem Teilnehmende festgestellt hatten, warum es sich bei ihren Büchern um NS-Raubgut handelt, sollten sie nun deren Zugangswege in die Bibliothek überprüfen. Dazu wurden die Zugangsbücher als Quelle für die Provenienzforschung vorgestellt. Die Teilnehmenden sollten im Anschluss in ihnen die passenden Einträge finden und entschlüsseln. Team 1 erhielt so einen Hinweis auf die mögliche Unzuverlässigkeit von Zugangsbüchern.26 Stattdessen musste per Kurzvortrag auf die wahre Zugangsgeschichte eingegangen werden: In der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde eine signifikante Anzahl während der NS-Diktatur beschlagnahmter Bücher in den Bestand eingearbeitet.27 Der damalige Bibliotheksdirektor Dr. Hans Rasp verheimlichte dies u.a. vor den Alliierten und wies NS-Verfolgte ab, die sich bei ihm nach ihrem beschlagnahmten Besitz erkundigten.28 Dies vermittelte den Teilnehmenden den Darmstädter Umgang mit NS-Raubgut direkt nach Kriegsende und bot eine Überleitung für die Ergebnisse des Teams 2. Dieses fand als Lieferant im Zugangsbuch auch die Organisation vor, deren Besitzstempel sie bereits identifizieren konnte: das OAD. Team 3 fand als Lieferant den Eintrag „Finanzamt“. Dieser Fall kontextualisierte die Rolle der Darmstädter Finanzverwaltung bei der Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung.29 Das letzte Team erfuhr, dass das Buch Hermann Hostowskys über die Wehrkreisbücherei IX in den Bestand kam. Es ist ein Beispiel für sekundäres NS-Raubgut, was nach 1945 in den Bestand eingearbeitet wurde. Für alle Beispiele wurde abschließend ein Zeitstrahl gezeigt, der auch auf ungeklärte Zeitabschnitte der Objektgeschichte einging.

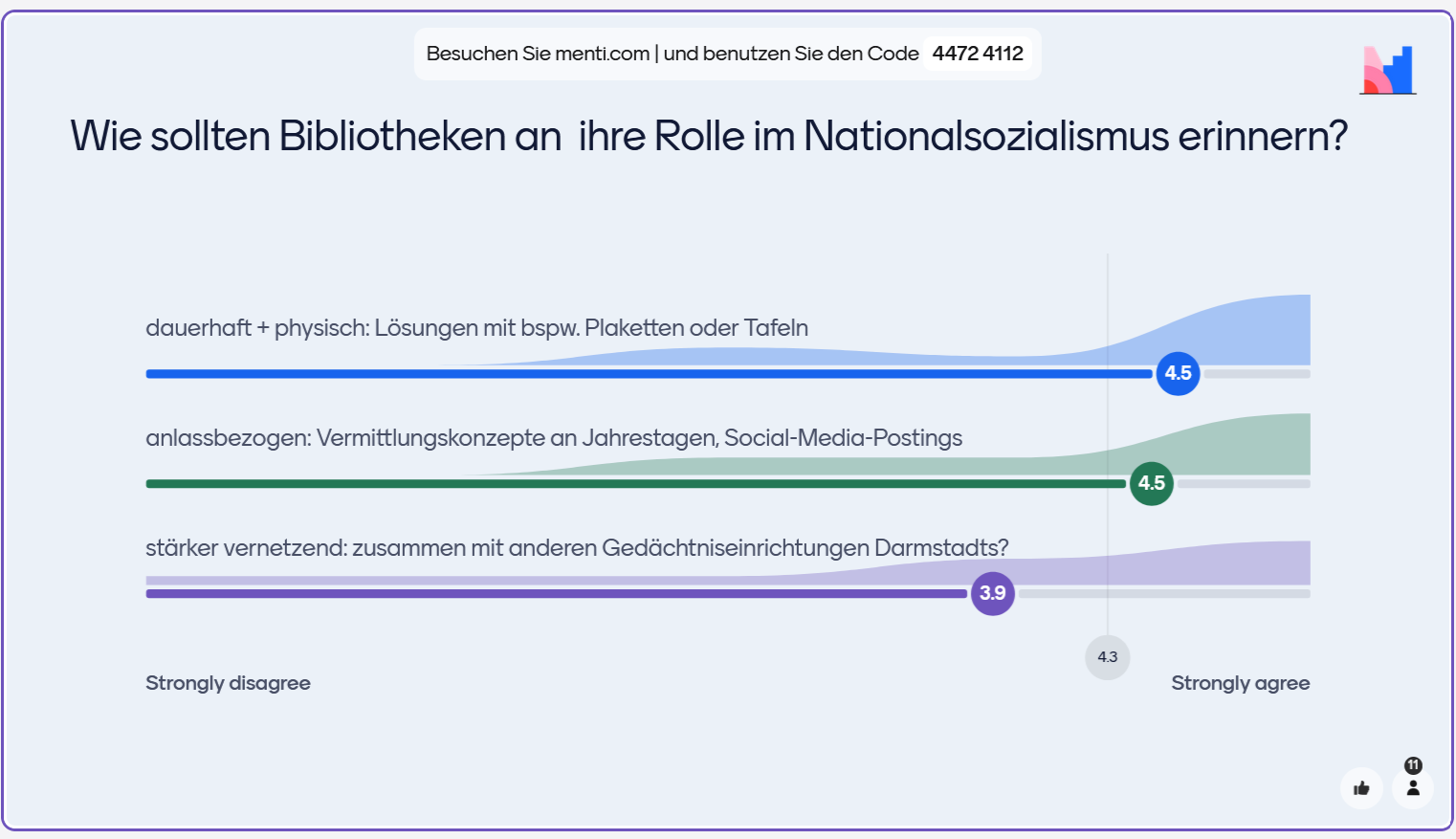

Das Ende des Workshops wurde mit einer Umfrage eingeleitet, die eine Diskussion mit den Teilnehmenden begründen sollte: „Wie sollten Bibliotheken an ihre Rolle im NS erinnern?“ Auswahlmöglichkeiten umfassten dauerhaft physische Lösungen, anlassbezogene Veranstaltungen oder Vernetzungsprojekte. Dies zielt auch darauf ab, Bedarfe der Zielgruppe zu identifizieren: Wird die Bibliothek bspw. als sinnvoller Lernort für den NS-Raubgutkontext wahrgenommen? Im Anschluss an die Verabschiedung konnte per QR-Code eine Qualitätsbewertung der Veranstaltung durch die Teilnehmenden vorgenommen werden.

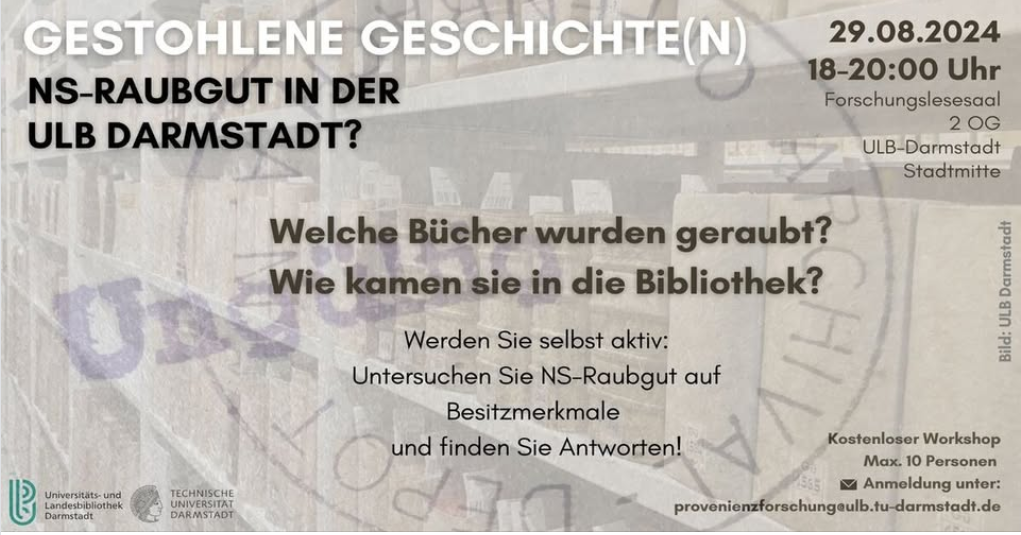

Die Vorbereitung bestand aus der Erstellung des Workshopkonzepts und seiner Materialien, der Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeitsstrategie, für die Material entworfen wurde und den hausinternen Absprachen inklusive einer Generalprobe. Diese fand mit vier Mitarbeiterinnen der Historischen Sammlungen als Teilnehmerinnen statt, das Konzept wurde auf seine spätere Durchführbarkeit getestet und durch Feedback verbessert. Zudem wurden intern erste Ideen ausgetauscht, wie die ULB Darmstadt langfristig an ihre Geschichte im Nationalsozialismus erinnern könnte.

Die Veranstaltung wurde so terminiert, dass sie von 18–20 Uhr an einem Werktag stattfand. So konnten Berufstätige, aber auch Studierende nach ihren normalen Tagesterminen teilnehmen. Organisationsaufwand bereiteten das Anmeldeprozedere und der Ort. Da es unumgänglich war, die Plätze aufgrund der Gruppenarbeit zu begrenzen, erfolgte die Anmeldung niedrigschwellig per E-Mail. Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Gruppengröße kurzfristig angepasst und der ursprünglich angedachte Raum musste gewechselt werden.30 Ebenfalls wurde die Begleitung des Workshops durch eine zusätzliche Mitarbeiterin sichergestellt.31

Bei der Ausstellungseröffnung von „Beschlagnahmt. Verschleiert und vergessen | NS-Raubgut in der ULB Darmstadt“ im April 2024 zeigte sich, dass die Öffentlichkeit der Provenienzforschung sehr positiv gegenübersteht: Die Vernissage war sehr gut besucht und wurde in mehreren Zeitungen kommentiert, spätere Führungen waren jedoch trotz Werbemaßnahmen schwach besucht.32 Für das hier vorgestellte Workshop-Konzept musste eine Öffentlichkeitsarbeitsstrategie genauer auf die Informationskanäle des jüngeren Zielpublikums gerichtet sein.

Werbung für den Workshop erfolgte durch:

(Social-Media-)Postings auf u.a. Instagram, Reddit, Telegram und Facebook33

Veranstaltungsankündigungen für die Infoscreens an den drei Standorten der ULB Darmstadt

Printposter für alle Standorte34

Benachrichtigung der Lokalpresse

Veranstaltungshinweis auf dem Blog des Stadtarchivs

Um das jüngere Zielpublikum anzusprechen, war es sehr wichtig, die Informationsmaterialien optisch ansprechend zu gestalten und niedrigschwellig zu formulieren. Ziel war es nicht, ein Fachpublikum anzusprechen, sondern mit offenen Fragen Neugierde zu wecken und gleichzeitig in Aussicht zu stellen, dass ihre Beantwortung durch eigenständiges Handeln der Teilnehmenden erreicht werden könnte. Um dies zu verdeutlichen, wurde die Veranstaltungsform als Workshop betont. Um Werbung jenseits der üblichen Kanäle zu testen, wurden Postings in Umgebungen geteilt, die für ihre jüngere Zielgruppe bekannt sind. Die Reddit-Beiträge erzielten eine immense Reichweite. Bis zum 02.09.2024 wurde der Beitrag in „r/Darmstadt“ 2.200-mal aufgerufen und zehnmal privat verlinkt.35

Die Entwicklung von Vermittlungskonzepten wie Führungen, die von allen Mitarbeitenden der Historischen Sammlungen mit geringem Aufwand umgesetzt werden können, ist ein aktuelles Thema der Abteilung. Neue Entwürfe mit Materialien und Ablaufplänen sollen zentral im Intranet der ULB Darmstadt im Bereich „Konzepte themenbezogene Vorführungen“ der Historischen Sammlungen einsehbar sein. Für das Projekt müssen dementsprechend die PowerPoint-Präsentation und die Arbeitshilfen abgelegt werden. Zudem muss Mitarbeitenden durch stichpunktartige Notizen für den Vortrag und Verlinkungen zu weiterführenden Lesematerialien in der Präsentation die Scheu vor dem komplexeren historischen Kontextualisierungsteil genommen werden.

Die Umsetzung des Workshops zeigte die Stärken der grundlegenden Konzeption – das Thema Provenienzforschung nach NS-Raubgut stieß auf ein starkes Interesse: Aufgrund hoher Anmeldezahlen konnten nicht alle Interessierten berücksichtigt werden, obwohl die ursprünglichen 10 Plätze spontan auf 15 erhöht wurden.36 Durch das Wording der Beiträge auf ungewohnten Social-Media-Kanälen konnten überwiegend jüngere Teilnehmende geworben werden.37 Zudem gelang es, die vorab definierten Zielgruppen anzusprechen. Die Anwesenheit einer lokalen Gymnasiallehrerin und Studierenden der TU Darmstadt zeigt das Potenzial einer wiederholbaren, aber auch adaptierbaren Vermittlung von Provenienzforschung für verschiedene Zielgruppen als bibliothekarischer Beitrag zur Erinnerungskultur.

Der haptische Aspekt des Workshops faszinierte die Teilnehmenden stark – das Suchen und Besprechen von gefundenen Provenienzmerkmalen weckte eine spürbare Begeisterung. Auch die tiefergehende Besprechung der Beispiele, die zuvor von den Teilnehmenden untersucht worden waren, erwies sich als äußerst zielführend. Jede Gruppe präsentierte ihre Ergebnisse mit großem Engagement und nahm die Kontextualisierung durch den PowerPoint-Vortrag interessiert auf. Die zweite Mentimeterfolie, die ursprünglich zur Sammlung von Ideen in einer Schlagwortwolke dienen sollte, wurde durch eine lebhafte offene Diskussion ersetzt.38 Während des Workshops zeigte sich zudem, dass das Interesse der Teilnehmenden zu einer Vielzahl von fachlich anspruchsvollen Fragen führte, die eine fundierte Expertise zur Beantwortung erforderten. Einige naheliegende Fragen können im Zuge der internen Dokumentation zwar gut für die späteren fachfremden Dozierenden vorbereitet werden. Trotzdem zeigte sich auch hier der Mehrwert, den langfristig beschäftigte Provenienzforscher*innen als Expert*innen für die Bestandsgeschichte haben könnten.

Besonders erfreulich war, welchen Reiz allein die Vorstellung unterschiedlicher Provenienzmerkmale auf die Teilnehmenden ausübte. Diese Erkenntnis eröffnet Bibliotheken, die in ihren Historischen Sammlungen bereits Provenienzmerkmale erschlossen und erforscht haben, die Möglichkeit, auf dieser Grundlage eigene Veranstaltungsformate zu entwickeln. Diese könnten einen Fokus auf die Bibliotheks- und Sammlungsgeschichte legen – auch jenseits des Themas NS-Raubgut. So können bereits bestehende Forschungsergebnisse effizient genutzt und für verschiedene Zielgruppen – von Schüler*innen bis hin zu Regionalnutzer*innen – aufbereitet werden. Für die praktische Umsetzung des Workshops bedeutete die Fragemenge, dass der zeitliche Rahmen nicht eingehalten werden konnte. So geriet die abschließende Diskussion über mögliche Strategien, Bibliotheken als Akteurinnen der Erinnerungskultur zu etablieren, sehr kurz. Einig war sich das Publikum aber darin, mehr von der Provenienzforschung nach NS-Raubgut wissen zu wollen – und bei Wiederholungen des Workshop-Konzepts erneut selbst teilzunehmen oder Teilnehmende vermitteln zu wollen.

Der Erfolg des Workshops zeigt, welche unerschlossenen Möglichkeiten gerade wissenschaftliche Bibliotheken besitzen, aktiv Erinnerungskultur zu betreiben. Die hier erprobte Herangehensweise ermöglicht eine anschauliche Darstellung des Kulturgutraubs, welche für die Teilnehmenden eine unmittelbare und greifbare Verbindung zur historischen Realität schafft. Da Zeitzeug*innen und Überlebende der nationalsozialistischen Verbrechen zunehmend versterben, gewinnt die Möglichkeit, anhand konkreter Beispiele die Verfolgungsdynamiken des NS-Staats zu demonstrieren und zu vermitteln, immense Bedeutung. Das Workshop-Prinzip eignet sich zudem für alle Bibliotheken, die bereits Provenienzforschungsprojekte nach NS-Raubgut durchgeführt haben oder noch durchführen.39 Um höheren Personalaufwand zu vermeiden, könnte vielleicht die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, die in der Vergangenheit Erklärfilme für alle Interessierten zugänglich machte, auf Grundlage besonders verbreiteter Provenienzen das hier vorgestellte Workshop-Konzept aufgreifen und Materialien erstellen.40

An der ULB Darmstadt erwies sich die Umsetzung des Workshops als ein erster Impuls für die langfristige Vermittlung von Provenienzforschung nach NS-Raubgut. Es gelang, lokale jüngere Zielgruppen anzusprechen, die an einer längerfristigen Verhandlung des Themas interessiert sind. Zudem wurde zum Tag der Bibliotheken 2024 das Workshop-Prinzip in stark eingeschränkter Form durch Mitarbeiterinnen des Provenienzforschungsprojektes wiederholt. Für die Zukunft ist eine Veröffentlichung der PowerPoint-Folien auf dem Open-Access-Repositorium der TU Darmstadt geplant.