Als erstes Bundesland startete Nordrhein-Westfalen 2003 ein Projekt, um Open-Access-E-Journals zu fördern.1 Dafür beauftragte das damalige Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes NRW das Hochschulbibliothekszentrum (hbz) damit, das Publikationssystem Digital Peer Publishing (DiPP) zu entwickeln und zu betreuen. Seit 2022 wird dieser frühe Vorgänger eines Diamond-Open-Access-Modells sukzessive in das Infrastrukturprogramm der Landesinitiative openaccess.nrw überführt.

Im Rahmen des durch das heutige Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) geförderten Projekts openaccess.nrw2 wurden Anfang 2022 drei Programmbereiche eingerichtet, die zentrale Dienste für die Hochschulen in NRW anbieten:

Programmbereich 1 unter Leitung der Universität Duisburg-Essen (UDE) befasst sich mit Information, Netzwerk und rechtlicher Beratung rund um das Thema Open Access.

Programmbereich 2 unter Leitung des hbz baut eine landesweite Infrastruktur zur Publikation von Open-Access-Materialien auf.

Programmbereich 3 unter Leitung der Universität Bielefeld (UBI) übernimmt das Monitoring des Publikationsoutputs der Hochschulen sowie der damit zusammenhängenden Kosten von Open Access.3

Für das Journal-Publishing wurde als landesweite Infrastruktur die Software Open Journal Systems (OJS) ausgewählt, die von der internationalen Community Public Knowledge Project (PKP) entwickelt wird. Die Auswahl erfolgte durch das Konsortium der Landesinitiative basierend auf einem Kriterienkatalog mit 75 Merkmalen. Ein für die Nachhaltigkeit des Betriebes relevantes Kriterium war die Verwendung einer Open-Source-Software, die durch eine große Entwicklungscommunity gepflegt wird. Darüber hinaus nutzten bereits sieben Hochschulen in NRW OJS, sodass im Land Erfahrungswerte vorhanden sind und auf Expertisen zurückgegriffen werden kann.

Im Ergebnis entsteht eine zentrale Infrastruktur, die lokal von den Hochschulbibliotheken unter eigener Domain genutzt und den Forschenden als Dienst zur Verfügung gestellt werden kann. Diese Software-as-a-Service-Lösung dient dazu, ohne technischen Mehraufwand einen lokalen Publikationsservice aufzubauen. Sie wirkt somit in die Breite und erlaubt eine Ausweitung von kostenfreien Angeboten für wissenschaftliches Publizieren in NRW.

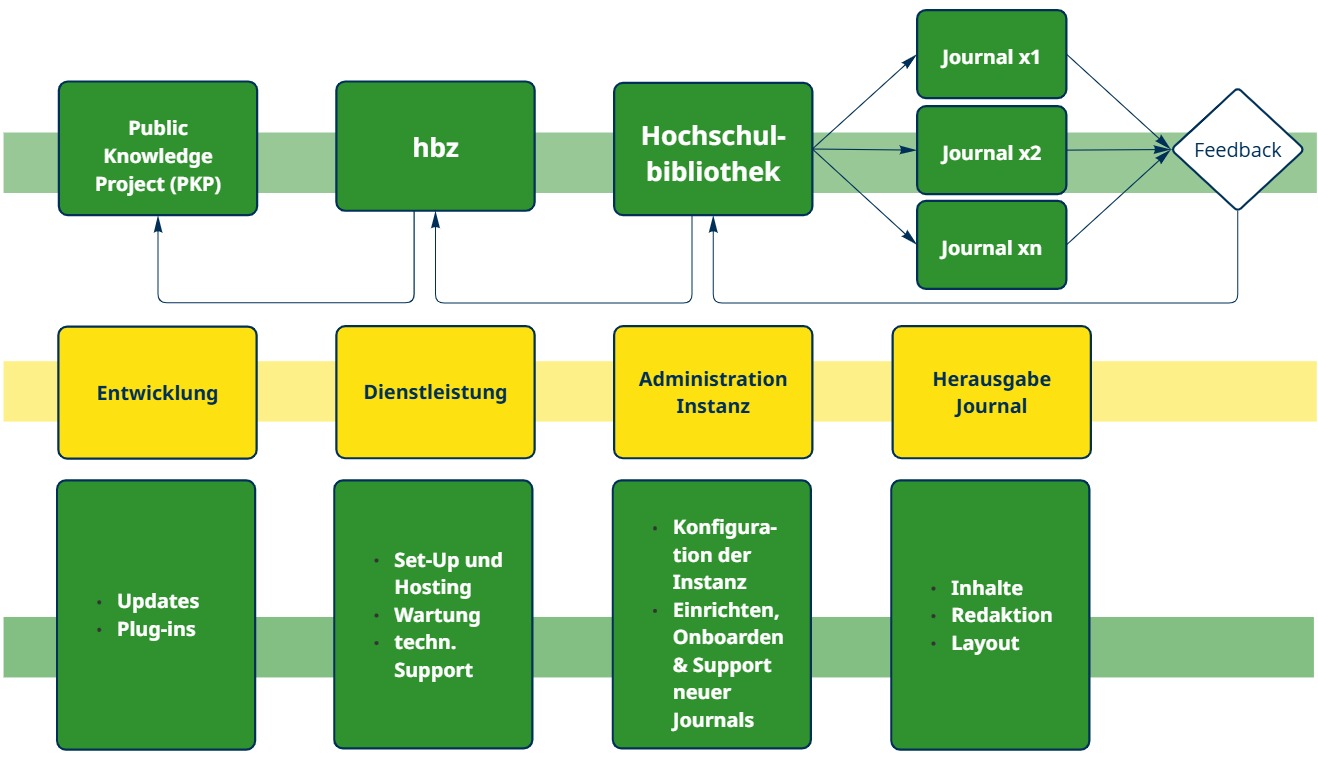

Die Entwicklung des Kooperationsmodells basiert auf den Ergebnissen des Vorprojekts openaccess.nrw (2019–2020):4 Laut der im Vorprojekt durchgeführten Umfrage unter Forschenden an NRW-Hochschulen bewerteten 60 % (n = 1320) eine landesweite Publikationsplattform für Open-Access-Journals sowie 50 % (n = 1315) für Open-Access-Monografien als relevanten Faktor, um Open Access an ihrer Hochschule voranzutreiben.5 Unterstützung und Beratung wünschten sie sich dabei auf lokaler Ebene durch ihre Bibliothek.6 Das Kooperationsmodell im Bereich der Infrastruktur sieht eine entsprechende Arbeitsteilung zwischen hbz, den kooperierenden Bibliotheken sowie den Forschenden vor.

Das hbz stellt die Plattform bereit und führt Updates und Upgrades der bereitgestellten Hard- und Software durch. Es setzt für die Bibliotheken Test- und Produktivumgebung auf, nimmt bedarfsorientiert die Auswahl der Plugins vor und unterstützt die Bibliotheken technisch im Umfang eines Second-Level-Supports mittels eines Ticketsystems. Ferner bietet es als ergänzende Supportstruktur Austauschrunden unter den Bibliotheken sowie ein Wiki als Wissensbasis zur Nutzung der Software an. Des Weiteren können optional komplementäre Dienste wie die Teilnahme am DOI-Konsortium oder Maßnahmen zur Langzeitverfügbarkeit7 beim hbz in Anspruch genommen werden.

Die auf dieser Basis angebotenen dezentralen Publikationsservices der Bibliotheken haben zum Ziel, qualitätsgesicherte Online-Publikationen zu ermöglichen und derart die Sichtbarkeit der Diamond-OA-Journals zu steigern. Die Bibliothekar*innen konfigurieren die OJS-Instanzen gemäß ihrer lokalen Anforderungen (z. B. im Hinblick auf Corporate Identity, OA-Policy, etc.) und unterstützen die Forschenden im Umgang mit dem System. Indem sie zur Vergabe von Identifiern und Metadaten beraten, können sie die Indexierung von Journals z. B. beim DOAJ8 unterstützen. Es empfiehlt sich, hier mit standardisierten Vorgaben und Workflows zu arbeiten, um das Angebot auf eine Vielzahl von Journals skalieren zu können. Der Service kann auch weitergehende qualitätssichernde Angebote umfassen, wobei die jeweilige Bibliothek in Ausgestaltung und Umfang ihres Angebots auf lokale Gegebenheiten wie Personalressourcen reagieren kann.

Die Forschenden haben so die Möglichkeit, sich innerhalb ihrer Redaktionsteams auf inhaltliche Qualitätssicherung u. a. mittels Peer-Review-Verfahren zu konzentrieren. Sie sind des Weiteren für das Layout ihres Journals verantwortlich.

Das Modell berücksichtigt somit explizit den Wunsch der Forschenden, lokal beraten zu werden, stärkt dabei die Rolle der Bibliotheken als Schnittstelle und Multiplikator durch das Einbringen bibliothekarischer Expertise und schont durch den infrastrukturellen Rahmen die technischen (Personal-)Ressourcen.

Das Modell verfolgt das Konzept des „community-driven Publishing“. Dieses wird definiert als ein nicht-kommerzieller Ansatz, bei dem Forschende und affiliierte Institutionen unabhängig von einem kommerziellen Verlag agieren, um ein kostenfreies und offenes Publizieren für die Forschung zu ermöglichen. Die technische Seite betreut wie in diesem Fall ein nicht-kommerzieller Infrastrukturanbieter.9

Eine Herausforderung bei einem in die Breite wirkenden Dienstangebot besteht u. a. darin, auf eine (Fach-)tiefe des Angebots zu verzichten. Um eine zentral administrierbare Infrastruktur sicherzustellen, können Individualisierungswünsche im Hinblick auf Layout (Themes) und Funktionalitäten der Software (Plug-ins) nicht oder nur begrenzt berücksichtigt werden. Teilweise begegnen Bibliotheken Schwierigkeiten, wenn sie versuchen, Qualitätsstandards gegenüber Individualisierungswünschen umzusetzen. Dabei kann die kostenfreie Nutzung der Infrastruktur nur einen geringen Beitrag zu den Finanzierungsmodellen von Diamond-OA-Journals leisten. Herausgebende und Redaktionen sehen sich nach wie vor mit Fragen zur Kostendeckung, Bewerbung des Journals und einem hohen Workload konfrontiert, um nur einige wenige Punkte zu nennen.10

Auf der anderen Seite liegen die Potenziale eines zentralen Infrastrukturmodells auf der Hand: Durch die Arbeitsteilung und damit einhergehend das Bündeln von Expertisen und Kernkompetenzen findet eine Entlastung Einzelner bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung statt. Dies ermöglicht vor allem Institutionen mit geringen (technischen) Personalressourcen, auf konkrete Bedarfe ihrer Forschenden zu reagieren und ein qualitativ hochwertiges Publikationsangebot zu konzipieren, das auf lokale Anforderungen zugeschnitten ist.

Durch die Skalierbarkeit des landesweiten Kooperationsmodells besteht in NRW somit das Potenzial eines flächendeckenden, qualitätsvollen Angebots für Diamond-OA-Journals und perspektivisch -Monografien. Darüber hinaus können Bedarfe in der Breite erfasst und somit die Publikationsdienste systematisch gestärkt werden: Redaktionen können auf dieser Basis ihr bestehendes OA-Journal in das Angebot der Hochschule migrieren, ein OA-Journal neu gründen oder ihr Journal vom Closed in den Open Access flippen.

Flankierend zur Nutzung des Infrastrukturangebots tauschen sich die Kooperationspartner*innen in einem speziellen Austauschformat wechselseitig über Best Practices aus, um Lösungen nachzunutzen und ihre eigenen Dienste zu optimieren.

Im Folgenden soll anhand des Formats „OJS-Austauschrunde“ vorgestellt werden, wie die Gemeinschaft der OJS-Betreiber in NRW über die oben genannten Vorteile hinaus von diesem Kooperationsmodell profitieren. Kernanliegen ist der kooperative Austausch, dem ein grundsätzliches Verständnis von einer „Community of Practice“11 zu Grunde liegt. Innerhalb dieser Community weisen die Teilnehmenden übereinstimmende Bedingungen und Verantwortungen auf. So teilen sie gleichermaßen das Ziel der Open-Access-Transformation,12 verfügen über einen übereinstimmenden infrastrukturellen Rahmen, sind institutionell eingebunden und haben identische operative Arbeitsziele. Den Treiber bildet der gemeinsame Erfahrungsaustausch, der dazu dienen soll, voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu beraten und zu unterstützen. Darüber hinaus kann das Format flexibel gestaltet werden, um Bedarfe und Handlungspotenziale zu adressieren.

Die OJS-Austauschrunde ist ein kooperatives Austauschformat für OJS-Administrator*innen im Rahmen des Kooperationsmodells der Landesinitiative openaccess.nrw. Sie wurde Anfang 2023 als Sprechstunde ins Leben gerufen und adressierte zunächst Bibliothekar*innen, die im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem hbz als Instanz-Administrator*innen – der höchsten Berechtigungsstufe in OJS – die darauf betriebenen Zeitschriften konfigurieren sowie die zugehörigen Zeitschriftenredaktionen betreuen. Um einen aktiven Austausch zu befördern, wurde das Format bald für weitere OJS-Betreibende in NRW geöffnet. Ziel der etwa alle zwei bis drei Monate stattfindenden einstündigen Veranstaltung ist es, Fragen und Probleme hinsichtlich der Nutzung und Konfiguration von OJS zu identifizieren und mit Hilfe der anderen Teilnehmenden zu lösen. So verfügen viele über eigene Erfahrungswerte, können Workarounds oder konkrete Lösungen für ein gegebenes Problem aufzeigen und damit ihre Expertise gewinnbringend einbringen.

Das Format wurde von einem reinen Austausch um einen Input zu Beginn einer jeden Austauschrunde erweitert. Dieser kann thematisch gestaltet sein (z. B. Themencluster wie Metriken oder Sprache), hbz-seitige Updates zur Einrichtung und Funktionsweise von Plug-ins und anderen system-relevanten Informationen beinhalten, oder auch Berichte über Konferenzen oder Gastbeiträge sowohl durch die Kooperationspartner selbst als auch anderer OJS-Hosts. Im Anschluss zum Input wird die Runde für Diskussionen sowie individuelle Fragestellungen geöffnet.

Aus dem Format heraus ergab sich auch der Bedarf nach der gegenseitigen Beratung bei dem Aufbau von Publikationsservices, die an vielen Hochschulen erst in Entwicklung sind. So ist ein bibliothekarisches Servicekonzept rund ums Publizieren mit OJS notwendig, das die Forschenden einer gegebenen Einrichtung adressiert und zugleich die individuellen Kapazitäten berücksichtigt. Ein Ausgangspunkt für die thematische Erweiterung war ein Beitrag von Sebastian Wolf (Universitätsbibliothek Bielefeld), der bei der 9. OJS-Austauschrunde von einem Onboarding-Konzept für Redaktionen auf Basis der DOAJ-Kriterien berichtete.13 Die Bibliothek betreibt ein eigenes OJS-Hosting und betreut zurzeit 20 Zeitschriften. Die Kriterien werden in einer eigenen Checkliste für Redaktionen bereitgestellt, die sich bei der Gestaltung einer Zeitschrift daran orientieren können.14 Ausgehend von diesem Beitrag entstand die Idee, einen eigenen Wiki-Bereich für den Aufbau von Publikationsservices zu erstellen, der zur Dokumentation von Best Practices und Informationsmaterialien dienen und die Beteiligten unterstützen kann.15 Für den Aufbau sind zwei Workshops vorgesehen: Zunächst soll es um die Erfassung relevanter Themengebiete gehen; im Anschluss sollen in Arbeitsgruppen Inhalte zu diesen Themengebieten erarbeitet werden. Die Inhalte können selbstständig durch die Teilnehmenden in das Service-Wiki des hbz übertragen werden, die hierfür entsprechende Bearbeitungsberechtigungen erhalten und so kooperativ eine gemeinsame Wissensbasis aufbauen.16 Das Beispiel zeigt, dass ein kooperatives Austauschformat über Konfigurationsaspekte hinaus Bedarfe aufdecken kann, für die gemeinsame Lösungsansätze konzipiert werden.

Die positive Resonanz der Teilnehmenden sowie die aus dem Austausch resultierenden Ergebnisse motivieren, das Konzept für das Themenfeld OJS auszubauen und auf weitere Anwendungsfelder zu transferieren. Im Bereich OJS-Hosting fand im Rahmen der Open-Access-Tage 2024 in Köln der Workshop „Zentrale Infrastrukturen für das Journal-Hosting mit OJS – Wie geht es? Was braucht es?“ statt.17 Der gemeinsam durch Berlin Universities Publishing (BerlinUP) sowie den Programmbereich Infrastruktur angebotene Workshop adressierte Institutionen, die selbst Journal-Hosting betreiben und als solche mit Fragen zu Aufbau und Pflege von OJS-Infrastrukturen befasst sind. Am Ende des Workshops baten die Teilnehmenden um die regelmäßige Durchführung eines Austauschformats zur Thematik. Der Impuls wird weiterverfolgt. So könnte beispielsweise eine Online-Veranstaltung entstehen, deren Organisation unter den Beteiligten rotiert, und die mehrmals pro Jahr stattfinden kann, um Best Practices rund um den Betrieb einer Infrastruktur zu erarbeiten sowie die gegenseitige Beratung zu befördern.

Neben OJS wird der Programmbereich Infrastruktur der Landesinitiative zukünftig auch das Hosting für Open Monograph Press (OMP) anbieten. Die Software soll den Kooperationspartnern die Möglichkeit geben, ihr Service-Portfolio auf Open-Access-Monografien zu erweitern. Allerdings steht OMP der Software OJS entwicklungstechnisch nach, sodass wesentliche Features fehlen oder bestimmte Funktionalitäten noch nicht vollständig ausgereift sind. Aus dieser Problemstellung heraus ergibt sich die Frage, wie man die Verwendung von OMP und damit den Service – insbesondere mit Blick auf bibliothekarische Bedarfe – verbessern könne. Es liegt nahe, neben dem generellen Erfahrungsaustausch im Stil der OJS-Austauschrunde eine Kooperation zwischen erfahrenen OMP-Hosts in NRW herzustellen, um Bedarfe und Probleme zu eruieren und diese über entsprechende Kanäle wie das PKP Forum18 oder den jährlich stattfindenden Sprint an PKP kommunizieren zu können. In einem ersten Treffen von OMP-Betreibern in NRW wurde der Wunsch nach gemeinsamem Austausch wie auch die Notwendigkeit für eine Bedarfserhebung mit Blick auf die Weiterentwicklung von OMP hervorgehoben. Da das hbz die Software noch adaptieren wird, kann es bereits jetzt Entwicklungsbedarfe an das Public Knowledge Project vermitteln, die Entwickler*innen der Software, wodurch zukünftige OMP-Anwender*innen in der Breite profitieren.

Der Programmbereich Infrastruktur kann im Rahmen der Landesinitiative eine Kommunikationsschnittstelle für NRW-Bibliotheken darstellen und eine Diskussionsplattform bieten, die dazu beiträgt, Potenziale zu erkennen, Problemstellungen zu identifizieren und durch Kooperation Synergieeffekte zu heben.

Die Etablierung kooperativ angelegter Austauschformate im Sinne des „community-driven“ Ansatzes stößt dabei auf eine äußerst positive Resonanz und es ist festzustellen, dass sich auch in themenverwandten Anwendungsfeldern eine breite Nachfrage nach entsprechenden Formaten findet. Obwohl die jeweiligen Häuser unabhängig voneinander agieren, kann durch den Austausch wechselseitig voneinander gelernt und damit Arbeitsaufwände bei der Neugestaltung und Optimierung von Publikationsdiensten wie auch der Konfiguration der Software minimiert werden. Damit trägt der Austausch substanziell zur Professionalisierung der Angebote bei und kann sich positiv auf Standardisierung, Qualitätssicherung und Entwicklung auswirken.

Die verschiedenen Austauschformate können über Konfigurationsaspekte hinaus Bedarfe aufdecken, für die gemeinsame Lösungsansätze konzipiert werden können. Hierfür ist es wesentlich, offene Fragestellungen zu eruieren und gemeinschaftlich zu adressieren, sowie Ideen, Vorschläge und neue Anreize offen einbringen und ausprobieren zu können. Je nach Feedback können diese aufgenommen oder auch verworfen werden. Die sehr flexible Vorgehensweise erlaubt es, die verschiedenen Formate vor dem Hintergrund der sich oftmals erst im Prozess erweisenden Bedarfe weiterzuentwickeln und zu verbessern, sodass Mehrwerte entstehen können. Mit Blick auf Diamond Open Access ist dafür ein Verständnis wesentlich, dass auf den gemeinsamen Arbeitszielen beruht und, in diesem Sinne, die Zusammenarbeit befördert, um bestmöglich die darin enthaltenen Potenziale zugunsten der Open-Access-Transformation zu nutzen.