Die Idee der Kinderuniversität entstand 2002 an der Tübinger Universität mit der Lokalzeitung "Schwäbisches Tagblatt" und wurde von ca. 70 Universitäten und Hochschulen übernommen.1 Veranstaltungen, die im Rahmen einer Kinderuni angeboten werden, sollen wissenschaftliche Themen für Kinder verständlich aufbereitet vermitteln. Gleichzeitig sollen die Kinder potentiell als Nachwuchs und zukünftige Studierende für die Forschung und Wissenschaft begeistert werden. Die Veranstaltungen dienen zudem dazu, den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Gesellschaft zu leisten. Dafür ist es notwendig, sich auch Gedanken um eine zielgruppengerechte Wissensvermittlung zu machen.2

Diese Motivation der KinderUni entspricht auch der Anforderung an Bibliothekar*innen, Wissensvermittlung zielgerichtet zu betreiben. Im Rahmen der KölnerKinderUni an der TH Köln haben die Studierenden eine ideale Gelegenheit, sich innerhalb des Wahlprogramms des sechsten und siebten Semesters des Studiengangs Bibliothek und Kommunikation der TH Köln in der Praxis auszuprobieren und damit auf ihr Berufsleben vorzubereiten.

Die KölnerKinderUni ist ein Programm der Kölner Wissenschaftsrunde (KWR), ein Zusammenschluss von Vertreter*innen aller Kölner Hochschul- und Forschungseinrichtungen sowie der Stadt Köln und der Industrie- und Handelskammer zu Köln.3 Die Veranstaltungen richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren. Dabei gestalten alle Einrichtungen ihr Programm individuell und die Kinder können frei entscheiden, welche Veranstaltungen sie besuchen.4

Die KinderUni an der TH Köln hat entsprechend ihre eigenen Vorgaben und bietet die Veranstaltungen im Laufe des Aprils an. Die Veranstaltungen können dabei sowohl am Nachmittag für Einzelanmeldungen an der TH Köln stattfinden oder am Vormittag, wenn sie für ganze Schulklassen konzipiert sind sowohl an der TH als auch an den Schulen selber.

Formale Vorgaben durch die Ansprechpartner*innen der TH sind neben der Zeitangabe, die Zusendung eines (Arbeits-)Titels sowie eines Abstracts zur Veranstaltung. Diese sollten spätestens einen Monat vor Veranstaltungsbeginn vorliegen, um bei den Lehrenden für die Veranstaltung zu werben.6 Evtl. notwendige technische Voraussetzungen sind bei Veranstaltungen in der TH weitgehend geklärt oder müssen im Abstract angegeben werden (wenn z.B. Tablets oder Smartphones mitgebracht werden müssen).

Open Science, also eine offene, für alle zugreifbare und damit nachnutzbare Wissenschaft, wird bisher verstärkt im Kontext von Forschung und wissenschaftlichen Bibliotheken als Unterstützung der Forschung verstanden und richtet sich damit meist an Erwachsene. In Gesprächen mit Forschenden wird immer wieder deutlich, dass Senior-Wissenschaftler*innen an Reputation orientiert sind ‒ auch mit Blick auf Nachwuchswissenschaftler*innen ‒ und Open Access/ Open Science eher als Hindernis auf dem Weg zur Berufung auf eine Professur sehen. Was ist aber, wenn die Forschenden schon als Kinder bzw. Jugendliche erfahren, wie wichtig Open Science ist, um die Wissenschaft kooperativ und transparent voran zu treiben? Wird sich dann nicht ihr Forschungsverhalten von Beginn an und nachhaltig ändern?

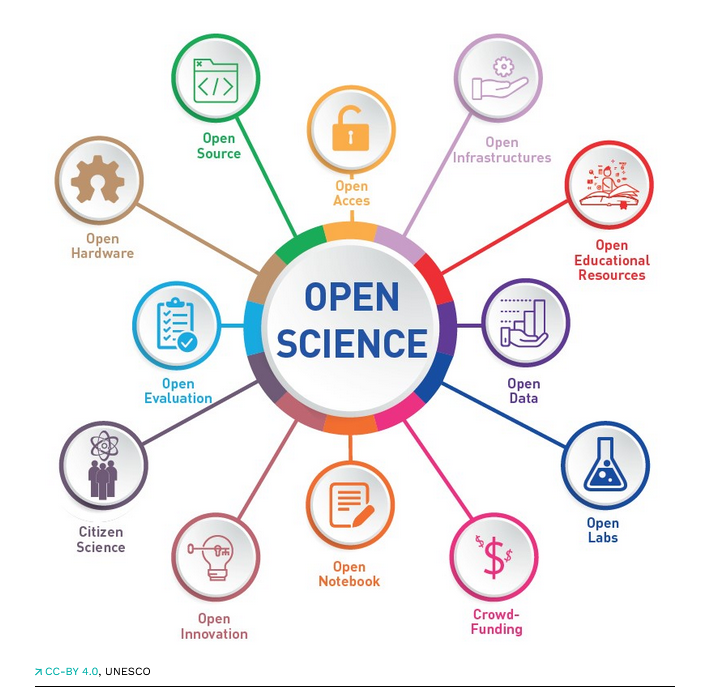

Die in der Lehrveranstaltung7 zugrundeliegende Definition von Open Science richtet sich nach der der Deutschen UNESCO Kommission:

„Open Science bedeutet, die Instrumente des digitalen Zeitalters für gute wissenschaftliche Praxis zu nutzen und dadurch Qualitätssicherung, effiziente Weiterverarbeitbarkeit, Transparenz und inklusive Zugänglichkeit zu stärken.“8

Der UNESCO folgend werden dabei Open Access, Open Source, Open Data, Open Infrastructures, Open Educational Resources, Open Labs, Crowdfunding, Open Notebook, Open Innovation, Citizen Science, Open Evaluation, Open Hardware unter Open Science gefasst.9

Im Rahmen der Professur für Open Access und Management digitaler Ressourcen, angesiedelt am Institut für Informationswissenschaft, wurde in den Sommersemestern 2022 und 2023 innerhalb des Studiengangs Bibliothek und digitale Kommunikation durch die Autorin das Projekt „KinderUni: Wie vermittle ich Open Science an junge Forschende?“ angeboten.11

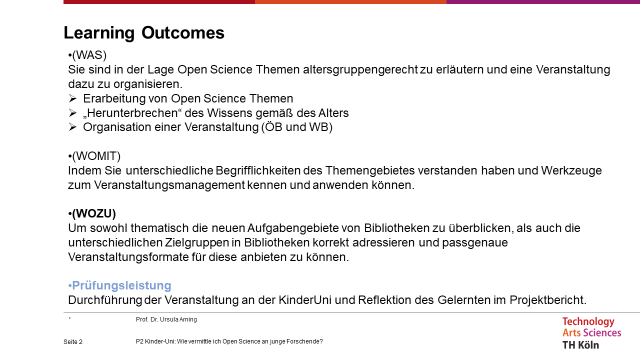

Um die Studierenden auf die Lehrveranstaltung aufmerksam zu machen, wurden zunächst die zu erzielenden „Learning Outcomes“ formuliert.

Diese werden zu Beginn jeder Veranstaltung mit den Studierenden durchgesprochen und mögliche Verständnisfragen geklärt. Insbesondere soll den Studierenden bewusst werden, warum sie welche Inhalte lernen und wozu sie für ihr späteres Berufsleben dienen. Dadurch soll einerseits ein besseres Verständnis der Themen erreicht, andererseits auch die Motivation, dem Unterricht zu folgen, erhöht werden.

Nachdem die zentrale Fragestellung der Lehrveranstaltung „Wie vermittle ich Open-Science-Themen an junge Forschende?“ geklärt und eine kurze Einführung mittels der UNESCO Open Science Definition erfolgt war, bestand die erste Aufgabe darin, Themen auf einem Whiteboard zu sammeln, die die Studierenden den Schüler*innen vermitteln wollten. Orientierung boten Praxisbeispiele.12 Aufgabe war es, zur nächsten Stunde zwei Themen zu vertiefen und eines davon als kurzen „Pitch“ den anderen in fünf Minuten vorzustellen: sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf die Eignung des Themas im Rahmen der KinderUni.

Nach der thematischen Festlegung erfolgte eine Einführung ins Projektmanagement mit den 5 W-Fragen: Was wird Wann durch Wen und Wie und Wozu durchgeführt? Im Rahmen der KinderUni gehörte dazu die Festlegung des Formates: Soll die Veranstaltung ein offenes Angebot sein oder lieber im Klassenverbund stattfinden? Da der offizielle Termin der KinderUni der TH Köln im April lag, also zu Beginn des Sommersemesters und die Veranstaltung damit außerhalb der offiziellen Angebote, war das Angebot für einen festen Klassenverband vorgegeben. Somit war auch der Vormittagstermin festgelegt. Da die Lehrveranstaltung selbst auch an einem Vormittag lag, wurde entschieden, den letzten Termin der Veranstaltung im Semester zu wählen. Zuletzt blieb noch die Wahl des Ortes: sollte die Veranstaltung an der TH oder in der Schule selber stattfinden? Da im Sommersemester 2022 die Corona-Verordnungen noch recht strikt waren und die Lehrveranstaltung online stattfand, entschieden sich die Studierenden in 2022 für ein Online-Angebot, während im Jahr 2023 sowohl die Lehrveranstaltung als auch der Schulbesuch in Präsenz stattfinden konnten. Um nicht die Schüler*innen aufwändig zu mobilisieren, entschieden sich die Studierenden für den Besuch in der Schule. Es musste nur noch die Länge der Veranstaltung und die Altersgruppe geklärt werden; Entscheidungen, die beide etwas mehr inhaltliche Vorbereitung benötigten.

Als nächstes wurde ein Projekt- und Zeitplan erstellt, um die Arbeitsfortschritte jeweils festzuhalten und vor allem kontrollieren und bei Bedarf nachjustieren zu können. Anfang und Ende des Projektes waren durch das Semester vorbestimmt, jetzt galt es, die inhaltliche Ausarbeitung und die entsprechende didaktische Aufbereitung des Stoffes zeitlich zu planen. Die vorletzte Stunde sollte als Generalprobe dienen, damit die Studierenden mit einer möglichst großen Sicherheit in die Schule gehen und ggf. noch notwendige Anpassungen vornehmen konnten.

In beiden Durchläufen haben sich die Studierenden für zwei Haupthemen entschieden und damit zur Aufteilung in zwei Arbeitsgruppen. Bei einigen ergab sich die Möglichkeit, weitere Themen wie „Recherche“ oder „digitale Langzeitarchivierung“ anzuschließen.

Forschungsdaten war eines der Themen, das sich nach Ansicht der Gruppen am besten vor den Schüler*innen veranschaulichen ließ, während Open Access als für Kinder im entsprechenden Alter als noch nicht relevant genug eingestuft wurde bzw. es schwer erschien, das Thema praxisnah umzusetzen.

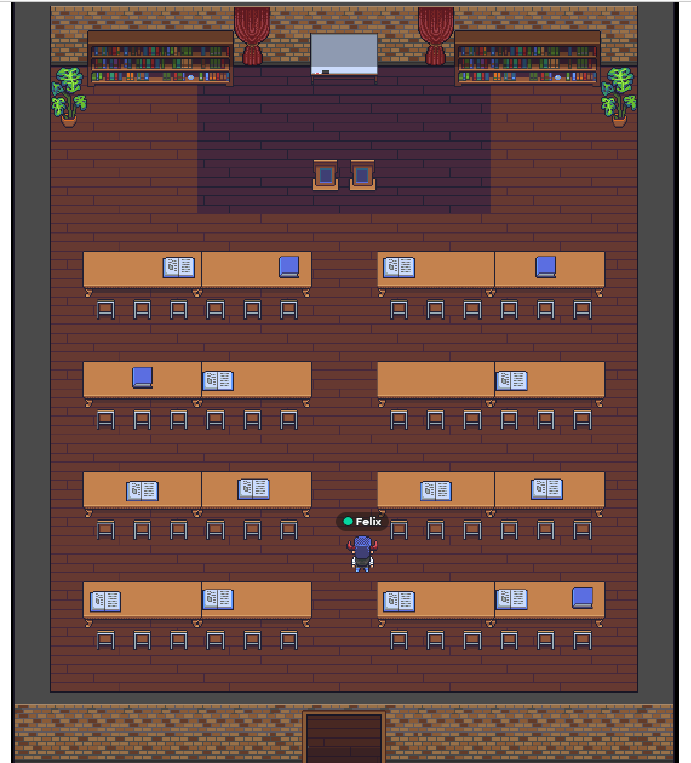

Im ersten Durchgang entschieden sich die Studierenden, in die fünfte Klasse zu gehen, da sie das volle Maß der Umsetzung von Open Science für die „kleinen Forschenden“ ausprobieren wollten. Da es sich um eine besonders junge Zielgruppe handelte, mit einer noch kurzen Aufmerksamkeitsspanne, wurde die Klasse geteilt und die beiden Themen jeweils in 45 Minuten vorgestellt, so dass insgesamt, mit Begrüßung/Vorstellung, Gruppeneinteilung, zweifachen Durchlauf und Verabschiedung mit ca. 2 Stunden bzw. 3 Schulstunden zu planen war. Als Online-Plattform entschied sich die Gruppe für Gather town13. Während die ersten sich in die Thematik einarbeiteten, fing eine kleinere Gruppe von Studierenden an, Räume in Gather town vorzubereiten: Es gab einen nachempfundenen Hörsaal, eine Cafeteria, einen Arbeitsraum, eine Halle und, zur Idee passend, dass eine Forschergruppe des Planeten Alpha, auf dem Planeten der Eichhörnchen landet und diese erforscht, einen Park mit ganz vielen Eichhörnchen.

Am Tag der Präsentation konnte aufgrund eines weltweiten Problems plötzlich nicht mehr auf Gather town zugegriffen werden. Durch die TH stand uns eine Zoom-Lösung als Ersatz zur Verfügung. Die Schule hatte zum Glück keine datenschutzrechtlichen Probleme mit Zoom, so dass die Veranstaltung mit einiger Verspätung schließlich starten konnte.14 Durch Breakout-Sessions ließ sich der Unterricht in den geplanten zwei Gruppen durchführen.15 Die vorgesehene Evaluierung konnte aufgrund des Technikwechsels nicht in der geplanten Form stattfinden, aber die Studierenden haben sich spontan eine neue Methode ausgedacht. Die Gruppe hat intern über WhatsApp oder bilateral über den Chat kommuniziert.

Bedauerlich war, dass die fehlenden Kameras auf Seiten der Schüler*innen nicht erlaubten, die Gesichter der Kinder zu sehen. So drückten sich die Emotionen nur über die Sprache oder Kichern aus. Dennoch bekam man zumindest den Eindruck, dass alle begeistert dabei waren. Dies wurde auch konstant von den Lehrenden zurückgespiegelt.

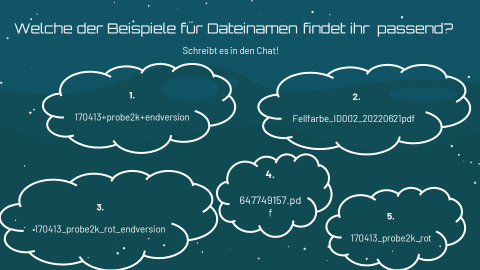

Inhaltlich hatte sich eine der Gruppen für das Thema Forschungsdaten(management) entschieden und erfand eine Geschichte um eine Forschergruppe des Planeten Alpha, die auf dem Planeten der Eichhörnchen gelandet sind und beschließen, diese zu beobachten.16 Neben dem Einführungsfilm, in dem die Forschungsbeobachtung anhand von Forschungskriterien wie Farbe des Fells, Futter etc. beleuchtet wurden, sollten die Schüler*innen überlegen, welche Speichermedien (USB-Stick, PC, Cloud etc.) es gibt und welche für eine dauerhafte Speicherung geeignet sind und welche Probleme (Hitze, Verlust etc.) andere haben können. Eine andere Aufgabe bestand darin, den geeignetsten Dateinamen auszusuchen, damit die Datei wieder auffindbar und nachnutzbar ist. Zum Schluss wurde in spielerischer Form auf Kahoot ein Abschlusstest durchgeführt.17 Um den spielerischen Charakter zu wahren, ging es dabei allerdings auch um Schnelligkeit, so dass letztlich nicht vollständig abgefragt werden konnte, ob alle den Stoff verstanden haben.

Die andere Gruppe entschied sich dafür, die Stärken von Open Source bekannter zu machen. 18 Sie ging von der These aus, Kinder seien heute schon mit Smartphones früh vertraut; daher sei es wichtig, ihnen von Beginn an die Vorteile einer freien Software und die Abhängigkeiten von einer kommerziellen Software aufzuzeigen. Als Beispiel diente das Geoportal NRW, das von IT NRW entwickelt wird.19 Während einer virtuellen Stadtrallye sollten die Schüler*innen mit Hilfe des Tools u.a. die Entfernung der Kölner Fußballstadien zum Kölner Dom messen oder die Hochwassergefährdung des Kölner Zoos herausfinden. Das Tool war für einige der Kinder trotz didaktisch sehr gut aufbereiteter Materialien, die der Schule vorab zugeschickt worden waren, nicht so einfach zu nutzen wie gedacht, zumal nur die Lehrerin von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz gehen konnte, um im Einzelfall zu helfen. Insgesamt haben die Schüler*innen aber auch bei diesem Projekt gut mitgemacht und alle sind am virtuellen Ziel angekommen.20

Im zweiten Durchgang entschieden sich die Studierenden ebenfalls für das Thema Forschungsdaten. Aus dem Brainstorming der ersten Stunde hatten sich die Themen „Wie funktioniert gute Recherche“, „Open Science“, „Langzeitarchivierung“, „Fair Data“ und „Open Peer Review“ herauskristallisiert. Im Pitch der zweiten Stunde entschied sich ein Teil der Studierenden für das Thema “Clean-Up Day - Was bringt er und wie beweise ich dies?“, in dem es sowohl um „gute Recherche“ als auch „Fair Data“ gehen sollte. Die andere Gruppe entschloss sich zu einem Versuchsaufbau zur Bestimmung des pH-Wertes von Rotkohlsaft.21

Nach diesen ersten Ideen ging es darum, gemeinsam ein Abstract zu entwerfen, das für die Schulen als Information bzw. auch als Werbung für das Projekt dienen sollte. Als Überschrift wurde “Was haben Rotkohl und Müll mit Open Science zu tun” gewählt. 22

Da die „Rotkohl“-Gruppe einen Versuchsaufbau im Labor plante und dazu Zeit benötigte, wurde die Klasse zwar auch in zwei Gruppen geteilt, diese bekamen aber jeweils nur ein Thema vorgestellt.23 Die Studierenden entschieden sich für eine 8. Klasse, da sie meinten, in dem Alter schon mehr Verständnis für Versuchsaufbau (Rotkohlsaft-Experiment) und die Gesellschaft (Müll-Projekt) erwarten zu können.

Im Whiteboard wurden die einzelnen Ideen, Konzepte und Zeitpläne festgehalten, so dass alle jederzeit Zugriff darauf hatten und notfalls durch Kommentare, Vorschläge oder Kritik ergänzen konnten.24

Nach der Einleitung in das Thema, mit der Abfrage, ob Müllsammelprojekte bekannt sind, 25 suchten die Schüler*innen auf dem Schulhof nach Müll. Die Sorge, dass es vielleicht keinen geben könnte, bewahrheitete sich zwar nicht, aber die Studierenden hatten vorsichtshalber von allen Materialien etwas dabei:

Metalle/ Legierungen

Sondermüll (z.B. Zigaretten/Vapes)

Plastik

Styropor

Glas

Biomüll

Pappe/Papier

Nachdem die Sammelaktion mit Handschuhen und Greifzangen erfolgreich verlaufen war, ging es wieder zurück in das Klassenzimmer zur Klassifizierung des Mülls und um die Auswirkungen des jeweiligen Mülls zu recherchieren. Auch diese Suche hatten die Studierende vorab durch Recherchen der Internetseiten, Überprüfung der Informationen auf Aktualität etc. vorbereitet.26

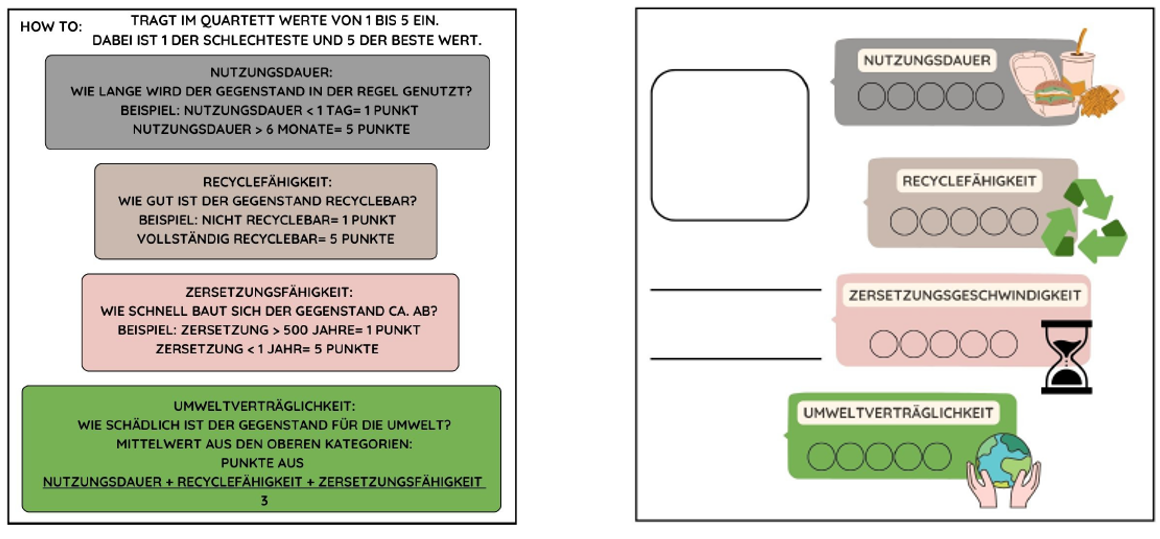

Im Anschluss wurden die Informationen auf bereitgestellten Karten im Quartett-Format eingetragen, so dass am Ende der Unterrichtsstunde mit den recherchierten Daten und der anderen Gruppe bei Interesse und Zeit Quartett gespielt werden konnte.27

Zum Abschluss wurden noch Videos über die Auswirkungen des Mülls im Meer gezeigt, die die Dringlichkeit des Themas noch mal verstärkten. Wäre die andere Gruppe früher fertig geworden, hätte sie die Videos unproblematisch mit ansehen können.

Auch das Experiment „pH-Wert-Messung von Rotkohlsaft“ klappte sehr gut in seiner Durchführung. Im Vergleich zur Online-Version und weil die Schüler*innen älter waren, konnte das Aufkommen von Fragen bereits in den Gesichtern der Schüler*innen erkannt werden und vor Ort war die Unterstützung agiler. Nach der Vorstellung des Versuchsaufbaus und dem Verteilen des Datenblatts zum Protokollieren des Versuchs, ging die Gruppe auf die Vorteile der Erhebung standardisierter Daten ein. Zum Abschluss wurde auf die Langzeitarchivierung und die Herausforderung der technischen Entwicklungen und der damit einhergehenden neuen Formate hingewiesen. Auch in dieser Gruppe machten die Schüler*innen sehr gut mit und stellten interessierte Fragen. Die beiden Lehrenden waren zwar präsent, ihre Unterstützung wurde aber nur bei der Gruppeneinteilung benötigt.

Zum Projektende gehörte in beiden Fällen auch eine abschließende Evaluierung, wie die Lehrveranstaltung als solches und wie die Präsentation vor den Schulklassen gelaufen ist. Die achte Klasse konnte ihre Erkenntnisse im Abschlussgespräch sehr gut reflektieren und der Klassenlehrer griff zum Schluss die Inhalte beider Projekte auf und verwies auf parallele Inhalte im nächsten Schuljahr. In der internen Abschlussrunde gab das Team „Müll“ noch zu Protokoll, dass

„Die Resonanz zu unseren Fragen war sehr gut und die Antworten waren größtenteils ausführlicher als unsere Mindestanforderungen. Somit waren wir mit den Lernergebnissen “unserer” Schüler*innen sehr zufrieden.“

Alle vier Projekte sind sowohl bei den Studierenden als auch bei Schüler*innen und Lehrer*innen sehr gut angekommen und haben allen Beteiligten bei aller Arbeit viel Spaß gemacht.

Aus Sicht der Studierenden kann festgehalten werden, dass es für Einzelne durch die Veranstaltung möglich war, zum ersten Mal mit Kindern als Zielgruppe von Informationsvermittlung in Kontakt zu kommen und auszuprobieren, ob dies ein mögliches zukünftiges Arbeitsfeld ist. Die meisten der Studierenden hatten bis dahin noch keine Veranstaltung eigenständig organisiert. Auch wenn im Kontext der KinderUni vieles nicht nötig war (Pressearbeit, Catering etc.), was sonst für eine professionelle Veranstaltung wünschenswert ist, konnten die Studierenden einen ersten Einblick in die Veranstaltungsorganisation bekommen.

Insbesondere die Teamarbeit, aber auch konstruktiv Rückmeldung zu geben und entsprechende Rückmeldung auch selbst zu akzeptieren, waren ganz entscheidende Faktoren, die zum (Lern-)Erfolg der Studierenden beigetragen haben. Auch wenn die Studierenden sich teilweise noch nicht kannten, kam es zu einer guten semesterübergreifenden Zusammenarbeit. Als sehr gut hat sich die „Generalprobe“ erwiesen. Auch wenn sich die Gruppen schon im Laufe des Semesters immer wieder den Stand der Projekte vorgestellt haben, gab der Probedurchlauf, in dem sich die jeweils anderen als Schüler*innen zur Verfügung stellten und mit Fragen mögliche Fallstricke im Ablauf aufzeigten, durch das gegenseitige konstruktive Feedback zusätzliche Sicherheit. Selbst die unvorhergesehenen technischen Schwierigkeiten konnten so mit Bravour gemeistert werden. Fast nebenher ergab sich für die Studierenden noch ein Zugewinn an Wissen im Bereich Open Science.

Sowohl die Schüler*innen als auch die Lehrer*innen beider Klassen haben sich äußerst dankbar und offen für die Durchführung dieser Projekte an ihren Schulen gezeigt. Die Schüler*innen haben jeweils sehr gut mitgemacht und waren sehr motiviert. Und die Lehrer*innen waren auch im Vorfeld während der Vorbereitungen sehr kooperativ und offen für Fragen vorab, dabei angenehm locker im Umgang ohne Voraussetzungen oder Bedingungen zu setzen.

Dass so viele Schulen Interesse an dem Angebot der TH Köln hatten, zeigt das Potenzial des Formats. Somit kann abschließend festgehalten werden, dass alle Parteien auf eine spielerische Art aus und mit den Projekten lernen konnten und Open Science zumindest in Teilgebieten wie Forschungsdatenmanagement auch (schon) den jungen Forschenden nähergebracht werden kann. Im Idealfall werden sie Open Science in ihrer Forschung später wie selbstverständlich umsetzen.