Dieser Beitrag zeichnet die Entstehung von Transformationsverträgen nach und analysiert ihre Auswirkungen auf die Entwicklung von Open Access (OA). Die Flipping-Raten von zwei großen Verlagen (Springer Nature und Wiley) sowie die Ergebnisse des „Transformative Journals“-Programms der cOAlition S werden anhand verschiedener Ansätze analysiert. Es wird gezeigt, dass diese Verträge ungeachtet ihrer möglichen wirtschaftlichen Vorteile die Transformation des Publikationswesens nicht effektiv vorantreiben, da sie das „Flipping“ von Subskriptionszeitschriften in Open Access-Zeitschriften nicht ausreichend fördern. Die Transformation der Mehrzahl der Zeitschriften in den Open Access auf dem Weg der Transformationsverträge würde viele Jahrzehnte dauern. Als Konsequenz wird für eine stärkere Förderung von Diamond Open Access als Alternative zu Transformationsverträgen sowie für eine kritische Evaluierung von Transformationsverträgen vor deren Verlängerung plädiert.

This article analyses the impact of transformative agreements on the development of the open access landscape. It is shown that, regardless of their potential economic benefits, these transformative agreements do not effectively advance the transformation of the publishing industry because they do not sufficiently promote the flipping of subscription journals into open access journals. The flipping rates of two major publishers (Springer Nature and Wiley) and the results of the cOAlition S ‘Transformative Journals’ programme are examined using various approaches, with the result that the transformation of the majority of journals to open access via transformative agreements would take many decades. As a consequence, the author calls for greater promotion of Diamond Open Access as an alternative to transformation agreements, as well as for critical evaluation of transformation agreements before their renewal.

Schlagwörter: Open Access; Open-Access-Transformation; Flipping; Transformationsvertrag; Zeit-schriftenauswertung

Als Transformationsverträge (Transformative Agreements, TAs) werden Verträge zwischen Verlagen und Bibliotheken bezeichnet, die sowohl den Lesezugriff auf Zeitschriften als auch das Open-Access-Publizieren in diesen Zeitschriften durch Angehörige der jeweiligen Einrichtung abdecken. Darüber hinaus sollen sie eine Transformation der betreffenden Zeitschriften hin zu Gold-Open-Access-Zeitschriften bewirken („Flipping“). In Deutschland sind die größten TAs die DEAL-Verträge mit Elsevier, Springer Nature und Wiley. Die Wirkung von TAs auf das Gesamtsystem ist umstritten: Bereits 2021 setzte sich der Autor mit der These1 auseinander, die DEAL-Verträge (oder allgemeiner: Transformationsverträge) würden Marktanteile zuungunsten kleiner und mittlerer Verlage verschieben: Unter dem Titel „Transformationsverträge – Stairway to Heaven oder Highway to Hell?“2 wurde gezeigt, dass die tatsächliche Bedrohung traditioneller Verlage ihr eigenes Geschäftsmodell ist, weil Autor*innen zunehmend in Gold OA Zeitschriften publizieren. TAs sind in dieser Hinsicht nahezu ohne Auswirkung. Der vorliegende Beitrag setzt sich nun kritisch mit der systemischen Wirkung von TAs auseinander und kommt zum Schluss, dass auch diese fehlt. Um im Bild der Straßen zu bleiben: TAs sind eine Sackgasse mit allenfalls kleiner Durchlässigkeit. Nachfolgend wird zunächst die Entstehung von TAs aufgezeigt, dann werden drei quantitative Untersuchungen durchgeführt, und schließlich wird das Ergebnis diskutiert.

Hybrider Open Access3 (Hybrid OA) ist die Möglichkeit für Autor*innen, gegen eine Gebühr (Article Processing Charge, APC) ihre Publikation in einer Subskriptionszeitschrift im Open Access zu veröffentlichen und sie somit nicht nur den Subskribent*innen der Zeitschrift, sondern allen zugänglich zu machen. Hinzu kommt die Nachnutzbarkeit der Artikel entsprechend der jeweiligen Lizenz. Zum ersten Mal wurde diese Möglichkeit wohl im Jahr 1994 von der Zeitschrift Florida Entomologist angeboten.4 Im Lauf der Zeit haben immer mehr Verlage Hybrid OA in ihr Angebot aufgenommen, jedoch war das Angebot lange Zeit wesentlich größer als die Nachfrage: Bo-Christer Björk berichtete 2012, dass bei den meisten großen Verlagen der Anteil der Hybrid-Artikel bei weniger als 2 % lag.5 Mehrere Gründe für die große Zurückhaltung der Autoren*innen hinsichtlich Hybrid OA „in the wild“ wurden diskutiert, u.a. die unbefriedigende Sichtbarkeit von Hybrid-Artikeln auf den Webseiten der Verlage und der fehlende Nachweis in Linkresolvern, der im Unterschied zu Gold OA-Artikeln6 zumindest fragliche7 „Citation Advantage“, die zum Teil exorbitanten APCs, die deutlich über den Gold OA-APCs des jeweiligen Verlags lagen, sowie das „Double Dipping“. 8 Letzteres wird nach wie vor von Verlagen vehement bestritten, einen Nachweis bleiben sie aber in der Regel schuldig.9 Am Beispiel von Wiley-Zeitschriften wurde Double Dipping erneut nachgewiesen.10 All dies führte dazu, dass viele Forschungsorganisationen und Forschungsförderer die Finanzierung von Hybrid-APCs ausschlossen, so z.B. die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in ihrem Förderprogramm „Open Access Publizieren“ (Laufzeit 2010-2020): „Die Open-Access-Freischaltung von Aufsätzen in prinzipiell subskriptionspflichtigen Zeitschriften nach dem Modell des ‘Open Choice‘ ist nicht förderfähig.“11 Selbstredend trugen mangelnde Refinanzierungsmöglichkeiten für die Autor*innen ebenfalls zur geringen Nutzung von Hybrid Open Access bei.

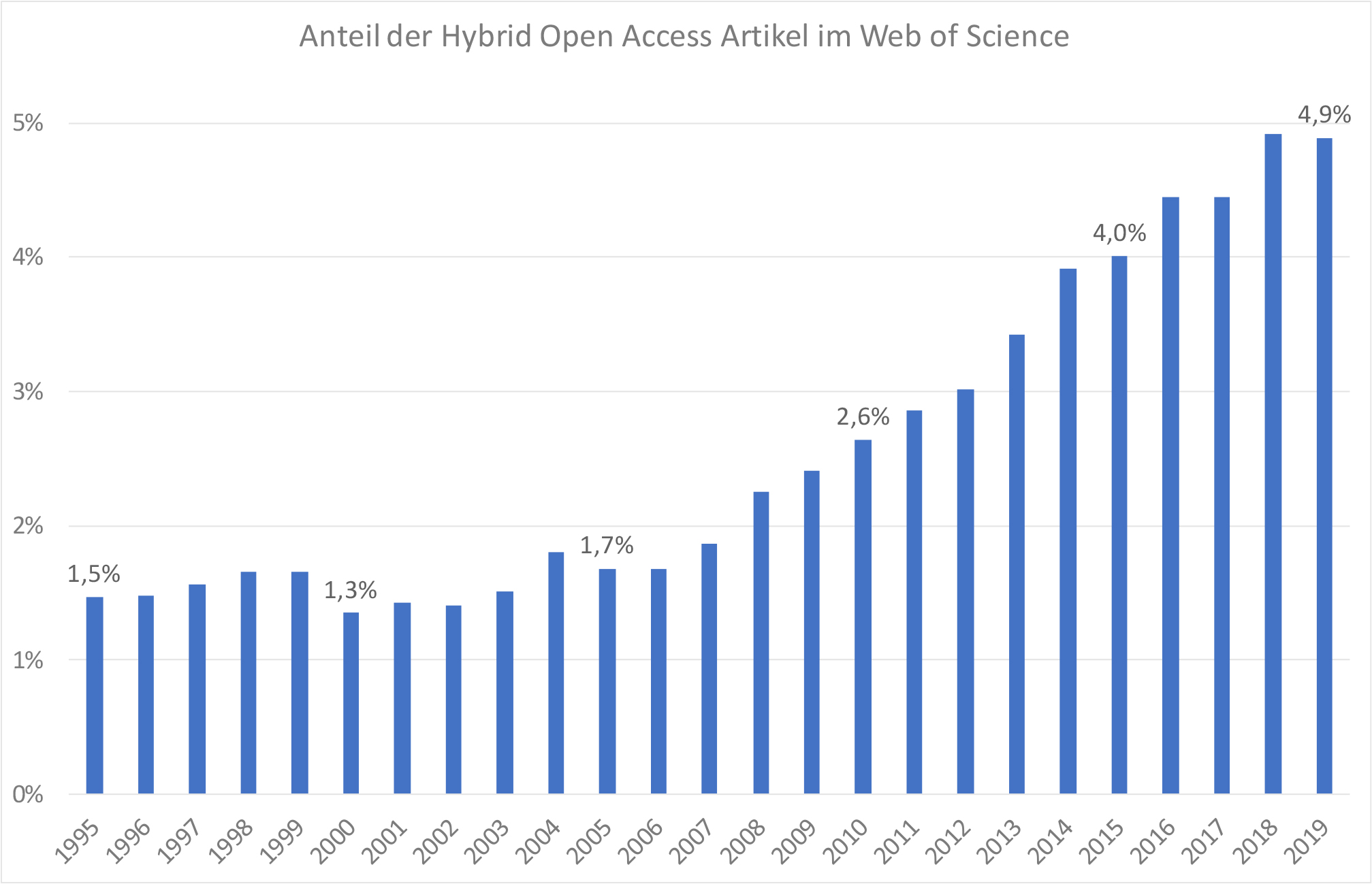

Der Springer-Verlag, der mit dem 2004 gestarteten „Open Choice“-Programm12 und mit der 2007 erfolgten Akquise des Gold OA-Verlags BiomedCentral beachtliche Aktivitäten bezüglich Open Access gezeigt hatte, war mit der geringen Nutzung von „Open Choice“ aber offenbar nicht zufrieden und initiierte 2015 „Springer Compact“13, eines der ersten Beispiele für einen „Offsetting-Vertrag“. Dabei werden Subskriptionszahlungen und Publikationsgebühren zusammen betrachtet und miteinander verrechnet („offsetting“).14 Ein etwas anders konstruiertes Beispiel war die „Gold for Gold“-Initiative der Royal Society of Chemistry15, bei der teilnehmende Einrichtungen für je 1.600 britische Pfund Subskriptionszahlung einen „Voucher“ für einen Hybrid-Artikel erhielten. Neben Skaleneffekten beim Transaktionsaufwand hofften die Verlage insbesondere, auf diesem Weg (annähernd) alle Publikationen einer Einrichtung in den kostenpflichtigen Open Access zu verlagern und dadurch den Anteil von grünen Open Access zu verringern, an dem Verlage in der Regel nichts verdienen. In einigen Ländern mit entsprechenden Fördermöglichkeiten wie Österreich,16 oder entsprechenden Mandaten wie Großbritannien17 oder wurden verhältnismäßig viele Offsetting-Verträge vereinbart. In anderen Ländern wie Deutschland (kein Mandat, keine Förderung von Hybrid) wurde das Angebot vor allem dann angenommen, wenn das Offsetting ohne wesentliche Zusatzkosten möglich war. In den USA spielte das Thema zu diesem Zeitpunkt praktisch keine Rolle, und so wundert es nicht, dass der Anteil von Hybrid OA zwar allmählich anstieg, aber auch 2019 erst bei 5 % lag (Abbildung 2). Die nächste Evolutionsstufe waren dann schließlich die Transformationsverträge. Vor deren Behandlung ist es aber angebracht, zunächst ein Schritt zurück zu gehen und die Perspektive der Wissenschaft zu diskutieren.

In der „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ forderten im Jahr 2003 unter anderem alle deutschen Wissenschaftsorganisationen, „die neuen Möglichkeiten der Wissensverbreitung über das Internet nach dem Prinzip des offenen Zugangs (Open-Access-Paradigma)“ 18 zu fördern. Diese von inzwischen fast 800 Einrichtungen unterzeichnete Erklärung und ähnliche Initiativen aus dieser Zeit wie die „Budapest Open Access Initiative“19 von 2002 und das „Bethesda Statement on Open Access Publishing“20 von 2003, betrachteten Verlage offenbar als Kampfansage. Anders ist die Vehemenz nicht zu verstehen, mit der jegliche Open-Access-Initiative bekämpft wurde. So forderte Wiley 2004 die Mitglieder des Editorial Boards der Zeitschrift „The Chemical Record“ (und vermutlich auch anderer Wiley-Zeitschriften) dazu auf, sich an der Kommentierung des NIH-Proposal für ein Green OA Mandat zu beteiligen und im Sinne von Wiley kritisch Stellung zu nehmen.21 Auch Springer bekannte sich offen dazu, gegen OA-Mandate zu kämpfen,22 und Elsevier nutzte dieses Mittel bis in jüngste Zeit, so zum Beispiel bei der Agitation gegen die OA-Strategie von UK Research and Innovation.23 Die Association of American Publishers engagierte sogar den „pit bull of public relations“ im Kampf gegen OA,24 und noch 2016 malten einzelne Editoren den Untergang der Wissenschaft durch Open Access an die Wand.25 Angesichts dieser Positionen haben die heutigen Bekenntnisse nahezu aller Verlage26 zu Open Access einen schalen Beigeschmack. In der Retrospektive erscheint besonders skurril, dass mit so harten Bandagen gekämpft wurde, obwohl man Open Access auch langfristig als Quantité négligeable einstufte: Derk Haank, damaliger CEO von Springer, prophezeite 2011 mit Blick auf den Open Access-Anteil: „I expect it to remain between 5% and 10% at a maximum.“27

Die Diskussion um die genaue Ausgestaltung der Open-Access-Transformation hatte 2009 mit der „Vision on a Globally Competitive ERA and their Road Map for Action“ der europäischen Wissenschaftsverbände European Heads of Research Councils (EUROHORCs) und European Science Foundation (ESF) einen deutlichen Aufschwung erhalten. Während die vorhergehenden Positionspapiere der Wissenschaftsorganisationen meist nur das Ziel von Open Access adressiert hatten, wurde nun die praktische Umstellung des Subskriptionsmodells wissenschaftlicher Zeitschriften hin zu Open Access als Ziel definiert:28 „The aim is a system of scientific publications in which free access to all (published) scientific information is guaranteed. This involves a move toward Full Open Access.“29. Dem folgte auch die von der 12th Berlin Open Access Conference im Jahr 2015 verabschiedete „Expression of Interest in the Large-scale Implementation of Open Access to Scholarly Journals“30. Dieses Herzstück der internationalen OA2020-Initiative31 forderte „We aim to transform a majority of today’s scholarly journals from subscription to OA publishing in accordance with community-specific publication preferences.“ Es ging nun also nicht mehr „nur“ darum, Open Access auf der Ebene einzelner Artikel zu fördern, sondern es ging nun um die Transformation ganzer Zeitschriften in den Open Access („Flipping“), und zwar nicht nur einzelner Zeitschriften, sondern der Mehrzahl der Titel. Unter Verwendung des Begriffs „Transformationsverträge“ präzisierte die 14th Berlin Open Access Conference (2018) die Forderung: „We are all committed to accelerating the progress of open access through transformative agreements that are temporary and transitional, with a shift to full open access within a very few years. These agreements should, at least initially, be cost-neutral, with the expectation that economic adjustments will follow as the markets transform. Publishers are expected to work with all members of the global research community to effect complete and immediate open access according to this statement.“32

Die geforderte Umstellung auf Open Access wurde von Verlagen weiterhin zurückhaltend aufgenommen, u.a. mit dem Hinweis darauf, dass in vielen Fach-Communities die erforderlichen Mittel für Publikationsgebühren nicht vorhanden seien; APCs wurden häufig als „Author Publication Charge“ gelesen mit der Vorstellung, dass die Möglichkeit zur Finanzierung von APCs vom Vorhandensein von Drittmitteln abhänge. Elsevier schlug alternativ ein regionales Modell vor (Gold OA in Europa, die Artikel sind im Rest der Welt hinter einer Paywall)33, das aber nie zum Einsatz kam. Der bloße Verweis von Verlagen auf die Offsetting-Verträge, die sie in immer größerer Zahl abschlossen, fruchtete angesichts der Forderung nach dem Flipping nun jedoch nicht mehr. Offsetting-Verträge waren statisch konzipiert – „gekommen um zu bleiben“. Vielversprechender war die Anknüpfung an das existierende Konzept der Offsetting-Verträge, nun aber mit transformativen Aspekten, wie sie von der Berlin14-Konferenz gefordert wurden:

Transformation der Finanzströme: Statt individueller Zahlungen der Autor*innen (resp. deren Kostenstelle) für Publikationsgebühren zahlt die Bibliothek. Dieser Ansatz ist in den Offsetting-Verträgen bereits zugrunde gelegt und wurde eine Dekade später unter dem Schlagwort „Informationsbudget“ in der Wissenschaft und in Bibliotheken erneut und weiterhin diskutiert.34

Transformation der Bezahllogik: Während Offsetting-Verträge in der Regel auf historischen Subskriptionsausgaben aufsetzten, sollten Transformationsverträge die Bezahlung idealerweise am Publikationsaufkommen festmachen oder sich zumindest während einer Vertragslaufzeit dahin bewegen.35 Prominentes Beispiel sind die DEAL-Verträge.36

Transformation des Geschäftsmodells: Dieser Aspekt wirkt über den betreffenden Vertrag hinaus, denn er beinhaltet die in der Expression of Interest geforderte Umstellung des Geschäftsmodells von Subskriptionszeitschriften, die für den Großteil der Welt nur gegen Bezahlung zugänglich sind, in Open Access Zeitschriften. Er ist gleichzeitig der entscheidende Unterschied zwischen Transformationsverträgen und „Read&Publish“-Verträgen (Offsetting-Verträgen) sowie zu allgemeinen Publish&Read-Verträgen,37 denen eine solche Intention nicht innewohnt.

Der erstgenannte Aspekt ist aus Verlagssicht unproblematisch, ja sogar grundsätzlich willkommen: Die Vermeidung individueller Zahlungen senkt prinzipiell die Transaktionskosten. Der zweitgenannte Punkt bedarf Überzeugungsarbeit: In den DEAL-Verhandlungen legten die Verlage „Wert auf eine getrennte Darstellung und Bepreisung von Lesezugriff und Publizieren. DEAL erklärte konsistent, dass die verlagsinterne Darstellung für DEAL irrelevant sei; zentral sei der Preis je publiziertem Artikel.“38 Aber auch wenn diese Hürde überwunden ist, muss Verlagen erst einmal verständlich gemacht werden, dass Einrichtungen ohne eigene Publikationen wie z.B. Staatsbibliotheken wesentlich weniger oder sogar überhaupt nichts bezahlen. Umgekehrt muss forschungsintensiven Einrichtungen erklärt werden, warum sie ‒ je nach historischem Subskriptionsvolumen ‒ nun ggf. mehr bezahlen als früher. Hilfreich sind und waren hierbei Übergangsmodelle, die die Anpassung erleichtern. Wie der Wissenschaftsrat aber klar zum Ausdruck gebracht hat, ist es Aufgabe der Einrichtungen, sich auf dieses neue Paradigma einzustellen.39 Der dritte Aspekt könnte die angestrebte Transformation des Publikationswesens wesentlich befördern. Allerdings enthalten Transformationsverträge in der Regel hierzu entweder keinerlei Festlegungen oder nur unverbindliche Formulierungen in der Präambel. Am weitesten geht noch die Formulierung im Springer-DEAL-Vertrag „This partnership is dedicated to charting the most effective pathway to transform the subscription-based model of scholarly publishing to fully open access publishing models, and taking pragmatic steps towards an end-goal of open science.“40 Diese Absichtserklärung ist aber mit keinerlei konkreten Maßnahmen oder überprüfbaren Schritten unterlegt.

Angesichts der großen praktischen Bedeutung wie auch ihres Reizes aus bibliotheks- und betriebswissenschaftlicher Perspektive ist es nicht verwunderlich, dass es inzwischen eine Vielzahl von Publikationen zu TAs gibt. Für eine aktuelle Übersicht der Literatur siehe z.B. Bakker et al. (2024)41. In jüngster Zeit haben sich einige Publikationen unter Auswertung des ESAC-Registry42 mit TAs auseinandergesetzt, 43 und zwar oftmals sehr kritisch: „Transforming the Scholarly Publishing Lindworm“ und „Trapped in Transformative Agreements?“ sind die Titel einschlägiger Arbeiten.44 Nachstehend wird mit drei komplementären Ansätzen untersucht, ob der Aspekt „Transformation des Geschäftsmodells“, wenn schon nicht in Verträgen, dann aber im Faktischen realisiert ist: Tun Verlage, wozu sie sich nicht nachprüfbar verpflichten möchten?

Die Zeitschriftenportfolios von Verlagen sind einem steten Wandel unterworfen. Von Jahr zu Jahr sind (mindestens) folgende Veränderungen denkbar:

Einstellung oder Neugründung einer Zeitschrift45

Abgabe einer Zeitschrift an einen anderen Verlag oder Übernahme einer Zeitschrift von einem anderen Verlag

Änderung des Geschäftsmodells, z.B. Überführung von Subskription (elektronisch oder print), freiem Zugang (Bronze Open Access) bzw. Hybrid Open Access in Gold Open Access („Flipping“) oder eine Änderung in umgekehrter Richtung („Re-Flipping“)

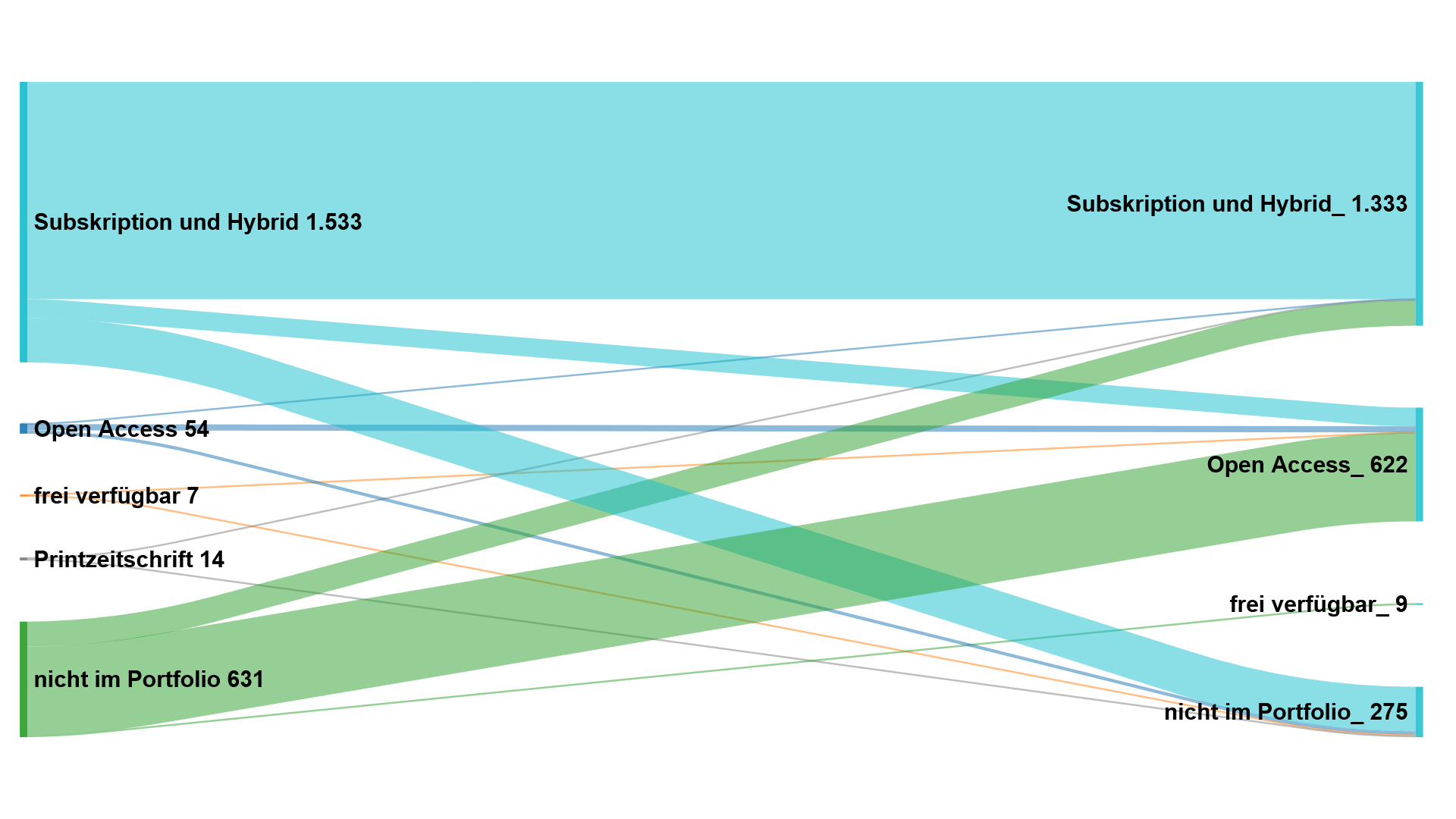

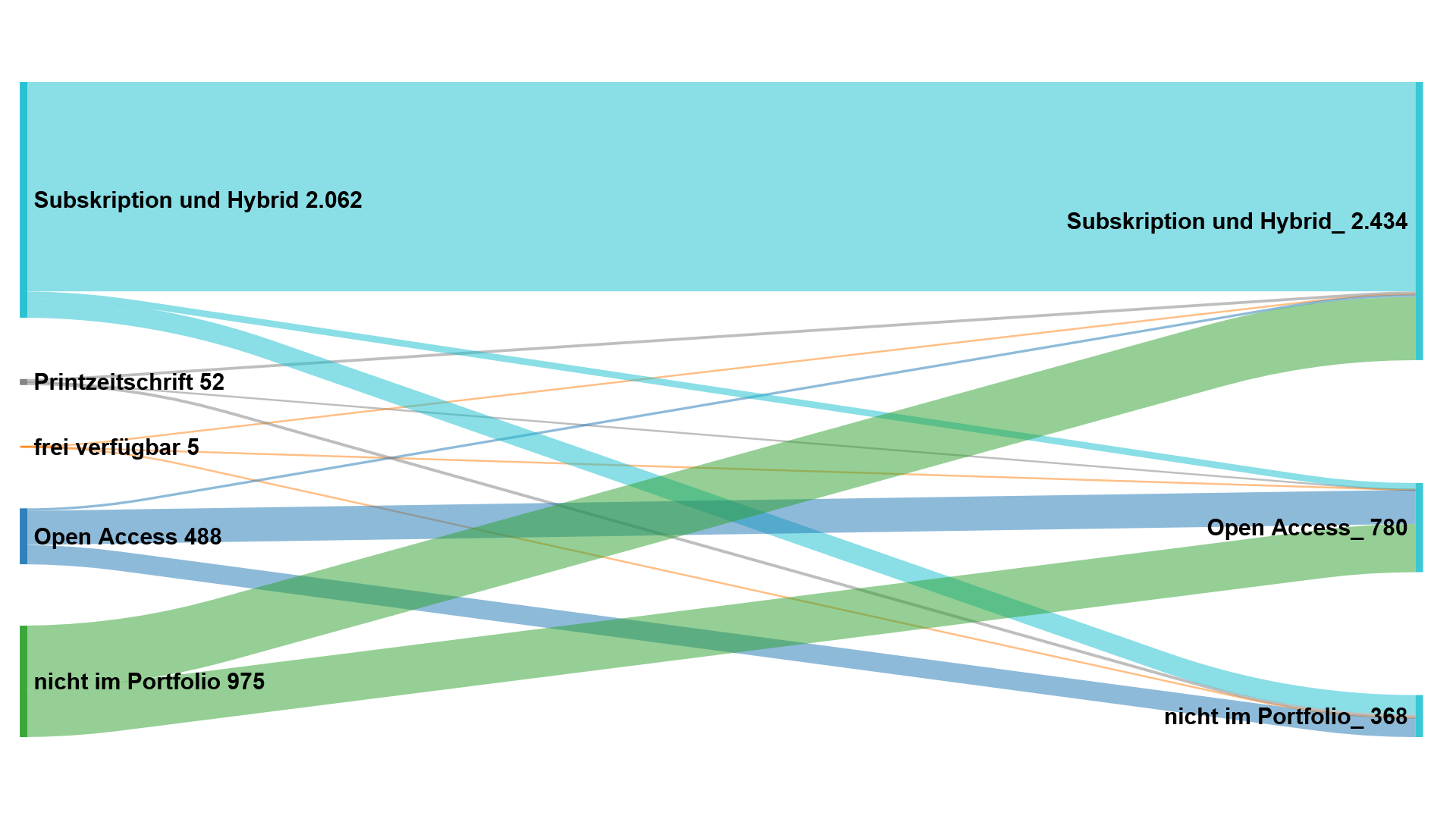

Um die Größenordnung der jeweiligen Veränderungen darzustellen, zeigen die nachstehenden Sankey-Diagramme die Veränderungen zwischen 2014 und 2025 bei den Verlagen Wiley (Abbildung 3) und Springer Nature (Abbildung 4). Diese Verlage wurden ausgewählt, weil es bei beiden eine relativ lange und international verbreitete Tradition von Transformationsverträgen gibt. Auffällig ist zum einen, dass bei beiden Verlagen die hier zusammen betrachteten Geschäftsmodelle „Subskription“ und „Hybrid“ den mit Abstand größten Anteil an den Portfolios haben. Absolut gesehen sinkt er bei Wiley und steigt bei Springer Nature. Des Weiteren ist bei beiden Verlagen das Flipping dieser Zeitschriften in Gold Open Access-Zeitschriften nur von untergeordneter Bedeutung, in absoluten Zahlen die vierthäufigste (Wiley) bzw. fünfthäufigste Veränderung (Springer Nature) Veränderung. Häufiger sind bei beiden Verlagen insbesondere Zuwächse aus bzw. Abgaben an „nicht im Portfolio“, also z.B. die Neugründung von Zeitschriften oder deren Übernahme von anderen Verlagen bzw. die Abgabe einer Zeitschrift an einen anderen Verlag oder die Einstellung des Erscheinens. Vom jeweiligen Subskriptions-/Hybridportfolio des Jahres 2014 hat Wiley 102 Zeitschriften (6,7 %) und Springer Nature 58 Zeitschriften (2,8 %) geflippt.

Allerdings relativieren sich diese Zahlen bei einer tiefergehenden Betrachtung der Flipping-Aktivitäten: Hierfür wurden bei beiden Verlage die jährlichen Titellisten der Jahre 2014 bis 2025 verwendet, um jeweils aufeinanderfolgende Jahre miteinander zu vergleichen46: Es wurde bei allen Zeitschriften, die sowohl im Jahr n wie auch im Jahr n+1 im Portfolio enthalten waren, anhand der Listen geprüft, welches Geschäftsmodell im jeweiligen Jahr vorlag und somit, ob ein Flip oder ein Re-Flip stattgefunden hat. Tabelle 1 enthält diese jährlichen Auswertungen. Es wird deutlich, dass bis einschließlich des Jahres 2020 (ironischerweise dem namensgebenden Zieljahr der OA2020-Initiative) praktisch kein Flipping stattfand: Bei Wiley wurden im Saldo 6 Zeitschriften geflippt, bei Springer Nature überstiegen die Re-Flips die Flips sogar um 6. In den Jahren 2023-2025 fanden dann nennenswerte Flipping-Aktivitäten statt, im Saldo 27 bei Wiley (2,0% der aktuell 1.342 Subskriptionszeitschriften) und 48 bei Springer Nature (2,0% der aktuell 2.434 Subskriptionszeitschriften).

Auf den ersten Blick überrascht, dass die kumulierten Flipping-Zahlen der einzelnen Jahre (vorletzte Spalte von Tabelle 1) vom Ergebnis des zuerst durchgeführten direkten Vergleichs der Jahre 2014 und 2025 (letzte Spalte) deutlich differiert: Bei Wiley ergibt der Direktvergleich 2014 → 2025 ein deutlich größeres Flippingaufkommen, bei Springer Nature ist es etwas niedriger. Grundsätzlich liegt die Erklärung darin, dass Zeitschriften, die in den Jahren nach 2015 das Portfolio verließen oder zum Portfolio hinzukamen und einem Flip oder Re-Flip unterlagen, bei der Einzeljahrberechnung berücksichtigt sind, nicht aber beim Direktvergleich 2014 → 2025. Ursache der großen Diskrepanz bei Wiley ist die Abgabe von Hybrid-Zeitschriften an Hindawi, die von Hindawi als Gold OA-Zeitschriften weitergeführt wurden und seit 2024 wieder im Wiley-Portfolio enthalten sind. Was also bei der Einzeljahrbetrachtung die Reduzierung des Portfolios um Hybrid-Zeitschriften, gefolgt von einer Erweiterung des Portfolios um Gold OA-Zeitschriften war, ist beim der Direktvergleich 2014 → 2025 ein Flip. Eine „richtige“ Betrachtungsweise gibt es dabei wohl nicht – während der jährliche Vergleich auf die Flipping-Bemühungen des Verlags fokussiert, hat der Direktvergleich 2014 → 2025 das Endergebnis im Fokus. Für die Extrapolation der Flippingaktivitäten ist der Direktvergleich weniger gut geeignet, da er die zeitliche Dynamik nicht berücksichtigen kann und außerdem sachfremd den Einmaleffekt der Hindawi-Akquise auch für die Zukunft annimmt.

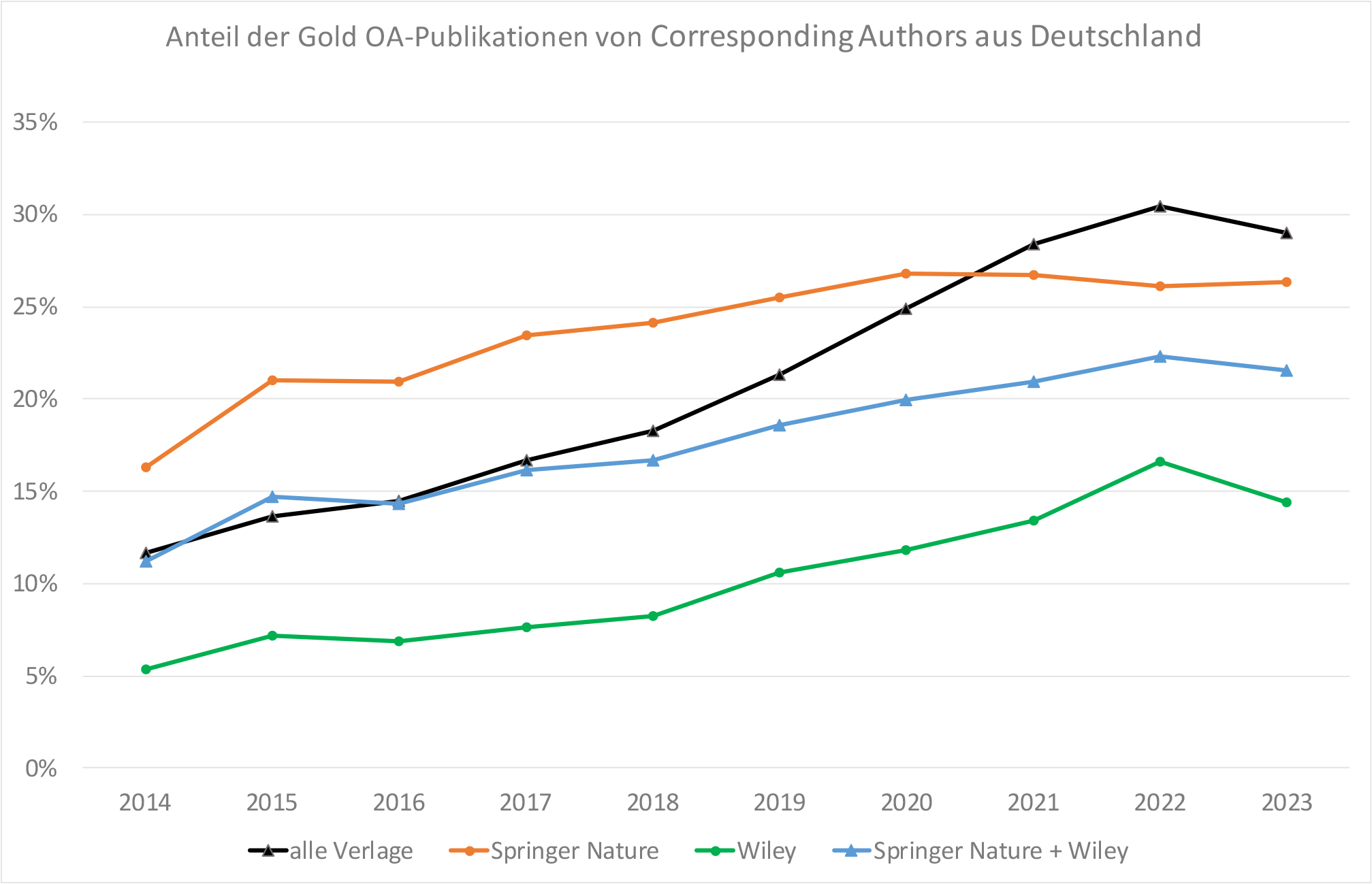

Bekanntlich steigt seit einigen Jahren der Anteil der Publikationen, die im Gold Open Access veröffentlicht werden, ebenso wie die Zahl der Hybrid-Open-Access-Artikel.47 Der Gold-OA-Zuwachs entsteht v.a. durch das starke Wachstum einiger Gold-OA-Verlage, insbesondere Frontiers, Hindawi und MDPI. Aktuell gibt es allerdings einen gegenläufigen Trend, der mit Qualitätsproblemen zu tun haben könnte.48 Die DEAL-Verlage haben neben Subskriptionszeitschriften auch Gold OA-Zeitschriften im Portfolio, welche ebenfalls Bestandteil der DEAL-Verträge sind. Wenn die Verträge mit DEAL und mit vielen anderen Konsortien weltweit schon nicht zu einem nennenswerten Flipping führen (Kapitel 3.1), so könnte man zumindest hoffen, dass sie die Publikation in Gold OA-Zeitschriften besonders stimulieren. Schließlich sind hier die Bedingungen für die Bezahlung der APCs klar geregelt und im Zuge der einrichtungsinternen Kommunikation der DEAL-Verträge den potentiellen Autor*innen auch bekannt gemacht. Zur Analyse wurde eine Funktionalität des Open Access Monitor Deutschland benutzt, die für die Antragstellung im Rahmen der DFG-Förderung „Open Access Publikationskosten“ implementiert wurde: Zu allen national verfügbaren Transformationsverträgen sind Zeitschriftenlisten mit den Titeln hinterlegt, für die im Rahmen der Verträge Publikationsrechte bestehen. Es handelt sich dabei um den Stand der Portfolios im Jahr 2024; die Daten in Abbildung 5 beziehen sich in allen Jahren auf diese Zeitschriften, selbst wenn sie ggf. zu diesem Zeitpunkt bei einem anderen Verlag waren. Die OA-Farbe ist stets artikelbezogen. Wiederum wurden Springer Nature und Wiley ausgewählt, weil aufgrund der nahezu flächendeckenden Verbreitung von Konsortialverträgen vor DEAL und der nahezu flächendeckenden Teilnahme an DEAL ein möglicherweise existierender „Vorher-Nachher“-Effekt der Einführung eines Transformationsvertrags mit Gold OA-Komponente gut zu beobachten sein sollte.

Bei den beiden DEAL-Verlagen wie auch bei der Gesamtheit aller Verlage (Abbildung 5) steigt der Gold OA-Anteil stets an; eine Ausnahme ist das Jahr 2023, wo bei Wiley und bei „alle Verlage“ ein Rückgang festzustellen ist, mutmaßlich aufgrund der erwähnten Qualitätsprobleme. Bei Wiley liegt die Gold OA-Quote stets deutlich unter dem Durchschnitt aller Verlage. Bei Springer Nature lag die Gold OA-Quote dagegen anfangs deutlich über dem Durchschnitt aller Verlage (16,3 % vs. 11,7 %) und liegt nun darunter (26,3 % vs. 29,0 %). Dass der Abschluss der DEAL-Verträge für die Gold OA-Quote nicht besonders förderlich war sieht man besonders gut, wenn man Springer Nature und Wiley gemeinsam betrachtet (blau): Bis 2018 (also vor DEAL) lag die Gold OA-Quote in etwa auf dem Niveau aller Verlage (schwarz) und liegt seit 2019 deutlich niedriger (Start des Gold OA-Publizieren im Rahmen von DEAL bei Wiley ab 2019, bei Springer ab Mitte 2020).

Ein Erklärungsansatz: Mit der Einführung der TAs wird das hybride Publizieren für die Autor*innen leichter. In vielen Einrichtungen werden die Kosten nun von den Bibliotheken übernommen und der Einreichungsworkflow wird vereinfacht. Die Autor*innen bleiben bei den häufig etablierteren hybriden Titeln, weil es nun keine Nachteile mehr gibt, dort zu veröffentlichen. Die Motivation, anstelle einer hybriden Zeitschrift eine Gold-OA-Zeitschrift als Alternative zu suchen, sinkt bzw. es gibt keinen Grund mehr dafür. Wenn die Gold OA-Quote trotzdem noch (leicht) steigt, so liegt dies am allgemeinen Trend zu Gold OA, der im Rahmen von TAs jedoch nur abgeschwächt wirkt.

Die cOAlition S, ein Zusammenschluss von derzeit 21 nationalen Forschungsförderern, mehreren Forschungsorganisationen und privaten Forschungsförderern sowie dem Europäischen Forschungsrat, 49 veröffentlichte 2018 eine Strategie, die die Transformation des wissenschaftlichen Publikationswesens in den Open Access weiter vorantreiben und beschleunigen sollte.50 Dazu haben sich die Förderorganisationen auf Mandate für die sofortige freie Zugänglichkeit der von ihnen geförderten Ergebnisse ab 2021 festgelegt. Hybrid-Zeitschriften sollten nur als Bestandteil eines Transformationsvertrags und maximal bis zum Jahr 2024 ein akzeptabler Publikationsort sein. Hierzu wurde ein später leicht angepasster Implementierungsplan beschlossen und veröffentlicht.51 Am Programm „Transformative Journals“ (TJ) teilnehmende Zeitschriften mussten einen jährlichen Zuwachs der Open-Access-Quote um relativ mindestens 15 % und absolut mindestens 5 Prozentpunkte nachweisen. Die anfangs geforderte Verpflichtung zum Flipping bis Ende 2024 wurde dahingehend abgeschwächt, dass die Zeitschriften resp. deren Verlag nur noch bestätigen mussten, dass sie um das Ende der Förderung der cOAlition S ab 2025 wissen, falls die Zeitschrift nicht flippt. Manche Verlage wie Springer Nature nahmen mit nahezu dem gesamten Portfolio teil, andere wie Elsevier mit einem Teil, wieder andere wie Wiley gar nicht. Nachstehend eine Auswertung der drei Verlage mit den meisten Zeitschriften in Plan S, nämlich Springer Nature, Cambridge University Press (CUP) und Elsevier. Im Startjahr 2020 nahmen diese Verlage mit 1.717, 228 bzw. 182 Zeitschriften teil.52 Aufgrund der Open-Access-Quote in diesem Startjahr wurden für das Jahr 2021 nach beschriebenem Mechanismus Zielwerte festgelegt, die allerdings nur die Minderheit der Zeitschriften erreichte (CUP 49 %, Elsevier 41 %, Springer Nature 43 %).53 Aufgrund der insgesamt schlechten Performance zog cOAlition S noch keine unmittelbare Konsequenz. Dies änderte sich 2022, wo 35 % der CUP-Zeitschriften, 63 % der Elsevier-Zeitschriften und 77 % der Springer-Zeitschriften das Ziel verfehlten.54 In der Folge wurde diesen Zeitschriften der Status „Transformative Journal“ für 2023 gestrichen, was insgesamt bei gut zwei Dritteln der Zeitschriften im TJ-Programm der Fall war. Die cOAlition S sah sich bestätigt darin, das Programm über 2024 hinaus nicht fortzuführen: „The fact that so many titles were unable to meet their OA growth targets suggests that for some publishers, the transition to full and immediate open access is unlikely to happen in a reasonable timeframe. As cOAlition S was seeking to encourage a time-limited transition, the decision to terminate this programme at the end of 2024 appears well-founded.“55 Im Folgejahr 2023 flippten 6 Springer-Zeitschriften, von den verbliebenen 362 Zeitschriften wurde 243 der TJ-Status entzogen. Bei CUP flippten 33 Zeitschriften, 29 der übrigen 189 Zeitschriften wurde der Status entzogen. Bei Elsevier gab es keinen Flip und für 27 der verbliebenen 61 Zeitschriften den Statusentzug.

Tabelle 2 stellt die Gesamtergebnisse des TJ-Programms der cOAlition S dar. Jede dreißigste Zeitschrift ist geflippt; in absoluten Zahlen: 38 von CUP, 6 von Elsevier und 27 von Springer Nature, dazu 2 bei ACM und 5 bei OUP. Bei hypothetischer Extrapolation in die Zukunft ergäbe sich auch hier eine Gesamtumstelldauer von einem Jahrhundert. Dies ist nicht nur abwegig lang, sondern kann auch deshalb nicht innerhalb des Programms erfolgen, weil dieses 2024 endete und nur noch gut jede fünfte Zeitschrift im Programm verblieben ist – 78% der Zeitschriften mussten es wegen der Nichterreichung der OA-Ziele verlassen.

Jahr | Zahl der Verlage | Zahl der Zeitschriften am Jahresanfang | Flip | OA-Ziel erreicht | OA Ziel verfehlt | Zahl der verbleibenden Zeitschriften am Jahresende |

|---|---|---|---|---|---|---|

2020 | 14 | 2240 | Jahr 0 - Ausgangsdaten | 2240 | ||

2021 | 16 | 2304 | 13 (<1%) | 44% | 56% | 2304 |

2022 | 16 | 2326 | 26 (1%) | 30% | 68% | 737 |

2023 | 20 | 988 | 39 (4%) | 40% | 56% | 430 |

In einer Langzeituntersuchung wurde für die Verlage Wiley und Springer Nature die Änderung des Zeitschriftenportfolios durch Flipping untersucht (Tabelle 1). Von 2014 bis 2022 sind die Flips vernachlässigbar (zusammen im Saldo 12 Flips), seit 2023 fanden im Mittel bei beiden Verlagen zusammen im Saldo 25 Flips jährlich statt. Diese erfreuliche Steigerung ist in Relation zum Zeitschriftenportfolio von zusammen derzeit 3.776 Hybrid-/Subskriptionszeitschriften zu sehen. Bei Fortschreibung der Flipping-Zahlen der letzten drei Jahre würde die Gesamtumstellung des Portfolios bei beiden Verlagen ca. 150 Jahre dauern.

Ein ähnliches Bild ergibt die Auswertung des Programms „Transformative Journals“ der cOAlition S im Rahmen von Plan S (Tabelle 2). Zweck des Programms war es, einerseits Autor*innen weiterhin die vertraute Publikationsumgebung zu bieten und andererseits die teilnehmenden Zeitschriften schrittweise zu größeren OA-Anteilen bis hin zum Flipping zu führen. Hinsichtlich des zweiten Aspekts waren Verlage und Fachgesellschaften von vornherein skeptisch56, und diese Skepsis hat sich in den meisten Fällen als begründet erwiesen. Als herausstechend positives Beispiel ist lediglich Cambridge University Press zu nennen: CUP hat bis 2023 bereits 33 Zeitschriften geflippt, 2024 weitere 41 und für 2025 den Flip von weiteren 79 Zeitschriften angekündigt.57 Diese erfreulichen Schritte wurden durch das TJ-Programm vermutlich unterstützt. Sie gehen aber so deutlich über das Programm hinaus, dass das großskalige Flipping offenbar Ergebnis einer strategischen Verlagsentscheidung ist, auch unabhängig von Plan S. Ähnlich einzuschätzen dürfte wohl auch die Situation bei der Royal Society of Chemistry (RSC) sein: RSC nimmt erst seit 2023 am TJ-Programm teil, und zwar mit 31 Hybrid-Zeitschriften (der nationale Transformationsvertrag der TIB Hannover umfasst 37 Zeitschriften). Von den 31 Zeitschriften haben 8 den Zielwert für 2023 nicht erreicht, weshalb sie 2024 nicht mehr am TJ-Programm teilnehmen. Unabhängig von dieser Situation hatte sich RSC im Oktober 2022 verpflichtet, innerhalb von fünf Jahren alle 44 Hybrid-Zeitschriften in ihrem Besitz vollständig zu flippen.58 Der „Brückenbau“ der Transformationsverträge im Allgemeinen und des TJ-Programms im Speziellen war seitens der Bibliotheken und der cOAlition S zwar gut gemeint, ist aber letztlich irrelevant. Dies zeigt überaus deutlich die Haltung von Springer Nature: Der Verlag rühmt sich einerseits, in vielen Ländern/Regionen die ersten bzw. die größten TAs abgeschlossen zu haben59 und nahm am TJ-Programm mit mehr Zeitschriften teil als alle anderen Verlage zusammen, hat am Flipping aber offenbar kein Interesse. Jedenfalls antwortete der CEO Frank Vrancken Peeters am 25.11.2022 in einem Interview mit dem Buchreport auf die Frage „Transformation deutet auf Übergangszeit hin. Was kommt danach?“ folgendermaßen: „Vielleicht sollten wir die Vereinbarungen in der Tat anders nennen. Tatsächlich war Transformation in dem Sinne gemeint, dass wir die Ausgaben für Abonnements in Veröffentlichungsgebühren für Open Access umwandeln. Aber abgesehen von der Bezeichnung: Diese Vereinbarungen funktionieren, und zwar für beide Seiten. Das zeigt nicht nur die Zahl der Erstvereinbarungen, sondern auch die Zahl der Verträge, die verlängert oder ausgeweitet werden.“60

Um eine aktuelle Position der drei größten Verlage hinsichtlich der OA-Transformation zur Verfügung zu haben, wurden am 25.08.2024 Elsevier, Springer Nature und Wiley von diesem Publikationsvorhaben unterrichtet und unter Verweis auf das Mission Statement von OA2020 um eine kurze Stellungnahme gebeten zur Frage: „Plant <Verlag> das Flipping der Mehrzahl der Hybrid Open Access-Zeitschriften im Zeitschriftenportfolio und wenn ja, auf welcher Zeitskala und mit welchen Meilensteinen?“. Die Antworten sind bei allen Verlagen sehr ähnlich: Relevant sei der OA-Anteil im Gesamtportfolio (wozu auch Hybrid-OA beiträgt einschließlich TAs), weniger das Flipping individueller Zeitschriften. Diese artikelbezogene Betrachtungsweise sei adäquater, da sie auch regionale und fachliche Gegebenheiten besser reflektiere. Zeitpläne / Meilensteine wurden in keinem Fall genannt. Die vollständigen Antworten sind im Anhang wiedergegeben. In starkem Kontrast hierzu hat sich Cambridge University Press öffentlich positioniert: „We are transforming the vast majority of research publishing in our journals to open access by 2025. 41 journals have flipped to open access for 2024 as part of this transformation, and we are pleased to announce a further 79 flips for 2025. The majority of titles flipping in 2025 will be fully open access journals, whilst some titles are flipping to our new open access publishing model for journals, Research Open. Under this model, content classified as ‘research content’ is published open access. All other content types (e.g. Book Reviews) will continue to publish non-open access by default.”61

Neben der evident positiven Auswirkung auf die Zahl der OA-Artikel und der ‒ wie gezeigt ‒ vernachlässigbaren Transformationswirkung spielt bei der Bewertung von TAs auch deren Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle. Ungeachtet ihrer geringen Auswirkung auf die Open-Access-Transformation können TAs in wirtschaftlicher Hinsicht durchaus interessant sein: Beispielsweise sollten die DEAL-Verhandlungen in Übereinstimmung mit der Berlin14-Forderung62 eine kostenneutrale Umstellung von Subskriptionsverträgen zu TAs bewerkstelligen. Bei den Verträgen der ersten Generation ist dies für das Gesamtsystem gelungen, jedenfalls wenn man Hybrid OA-Zahlungen „in the wild“ mit einbezieht. Beim Vertrag mit Elsevier konnten sogar deutliche Einsparungen gegenüber den deutschen Subskriptionsausgaben vor 2017 erreicht werden. Diese Aussagen für das Gesamtsystem können sich auf Einrichtungsebene differenziert darstellen: Einrichtungen mit historisch niedrigen Subskriptionsausgaben und/oder hohem Publikationsaufkommen haben in einem TA tendenziell Mehrausgaben. Andere profitieren dagegen auch wirtschaftlich sehr stark von TAs. Für Einrichtungen, die insgesamt oder zumindest beim betreffenden Verlag sehr wenig publizieren, können TAs ein günstiger Weg sein, die Versorgungssituation der Einrichtung zu verbessern. Umgekehrt wird aus betriebswirtschaftlicher Perspektive aber auch die Meinung vertreten, dass aus Wettbewerbsgesichtspunkten die Rückkehr zur Subskription (mit Green OA) angezeigt sein könnte.63

Derzeit wird die Strategie der Allianz der Wissenschaftsorganisationen im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens weiterentwickelt, was eine Reflexion der DEAL-Verträge einschließen wird. In diesem Zusammenhang wird die Frage zu beantworten sein, ob es zielführend ist, wirtschaftlich vergleichsweise attraktive Verträge abzuschließen, die breiten Zugang zu wissenschaftlicher Information und das Open-Access-Publizieren ermöglichen, die aber offenbar (nahezu) nicht zum angestrebten Flipping führen. Möglicherweise wird auch die ESAC Initiative kritisch reflektieren, inwiefern die Verzeichnung jeglicher Publish&Read-Verträge im ESAC-Registry kompatibel ist mit der Beschreibung „Transformative agreements are temporary and transitional“64. Muss nicht auch die faktische Transformationswirkung Berücksichtigung finden? Dies muss auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass das ESAC-Registry für das DFG-Programm „Open Access Publikationskosten“ einen normativen Charakter hat: Ausgaben für Hybrid OA können genau dann bezuschusst werden, wenn sie im Rahmen eines im ESAC-Registry verzeichneten Vertrags erfolgen. Mit der Helmholtz-Gemeinschaft hat zudem jüngst die größte Forschungsorganisation Deutschlands konkrete Forderungen zum Flipping in Transformationsverträgen formuliert. Sie hat in der zweiten Auflage ihres Memorandums zur Open-Access-Transformation festgelegt: „Die Helmholtz-Gemeinschaft wird ab dem Jahr 2026 Transformationsverträge nur dann abschließen bzw. ihnen beitreten, wenn sie belastbare Festlegungen zum Flipping enthalten. Ab dem Jahr 2028 wird sie Transformationsverträge nur dann abschließen bzw. ihnen beitreten, wenn sie den vollständigen Flip spätestens zum Vertragsende vorsehen.“65

Das Subscribe2Open-Modell (S2O)66 ist ein alternatives Modell zur Umstellung einer Subskriptionszeitschrift in den Open Access. Die Finanzierung erfolgt dadurch, dass ein Großteil der bisher subskribierenden Einrichtungen dazu bereit ist, weiterhin Mittel an den Verlag zu entrichten, damit dieser den Betrieb der Zeitschrift OA ohne APCs auf Artikelebene organisiert. Grundsätzlich ist das Modell mit dem Risiko verbunden, dass die Zeitschrift bei Ausbleiben der „freiwilligen“ Zahlungen in das Subskriptionsmodell zurückkehrt. Die bisherigen Erfahrungen mit dem von Annual Reviews67 entwickelten Modell sind aber positiv; eine Auflistung68 zeigt bei keinem Verlag einen Rückgang der Zahl der S2O-Zeitschriten. Aktuell arbeiten insgesamt rund 200 Zeitschriften mit diesem Modell; aus Deutschland sind dies Duncker & Humblot (zwei Zeitschriften), Mohr Siebeck (fünf Zeitschriften), EMS Press (22 Zeitschriften) und De Gruyter (40 Zeitschriften, die weitere Ausweitung ist geplant69). Es ist sicher positiv zu vermerken, dass mit AIP, EDP Sciences, Karger und Sage noch weitere mittlere bis große Verlage das Modell mit wenigen ausgewählten Zeitschriften testen. Von den sehr großen Verlagen startete nun auch Taylor & Francis einen Pilotversuch.70

Diamond OA kann man als einen Spezialfall von Gold OA sehen, bei dem keine Publikationsgebühren zu entrichten sind. Hinzu kommt jedoch die Anforderung „community-owned“: „The journal title must be owned by public or not-for-profit organisations (or parts thereof) whose mission includes performing or promoting research and scholarship. These include but are not limited to research performing organisations (RPOs), research funding organisations (RFOs), organisations connected to RPOs (university libraries, university presses, faculties, and departments), research institutes, and scholarly societies.“ Dies macht die Transformation der Zeitschriften kommerzieller Verlage in den Diamond Open Access noch schwieriger als das Flipping, jedenfalls so lange die Zeitschriften im kommerziellen Kontext bleiben. Diamond OA ist deshalb weniger eine Alternative zu TAs, sondern (grundlegender) eine Alternative zu den Zeitschriften kommerzieller Verlage. Manche fordern den damit verbundenen Ausstieg aus dem etablierten System wissenschaftlicher Publikationen schon seit Jahren.71 Inzwischen ist die Forderung nach dem Ausbau von Diamond Open Access im Mainstream angekommen, vgl. z.B. den europäischen „Action Plan for Diamond Open Access“72, die Aktivitäten der cOAlition S zu Diamond Open Access73, die vom Rat der Europäischen Union angenommene Ratsschlussfolgerung „High-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing“74, die EU-Projekte DIAMAS75 und CRAFT-OA76, die Open-Access-Empfehlungen des Wissenschaftsrats77, die geplante Servicestelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Stärkung der Diamond-Open-Access-Landschaft in Deutschland78 sowie die Forderungen im Helmholtz-Memorandum79. Zumindest für den Fall, dass die kommerziellen Verlage in ihrer Mehrzahl weiterhin keinen Willen zur Transformation zeigen, muss ein Weg aus der Sackgasse vorhanden sein.

Der Autor dankt Irene Barbers (†), Lea Maria Ferguson, Marc Lange, Marcel Meistring, Heinz Pampel, W. Benedikt Schmal, Joshua Shelly und Katrin Stump für die kritische Durchsicht einer früheren Fassung des Manuskripts sowie den Gutachter*innen für viele wertvolle Anregungen. Die Abbildungen 3 und 4 wurden auf der Webseite https://sankeydiagram.net/ erzeugt. Die Arbeit wurde im Rahmen des Projekts Transform2Open gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 505575192. Der Open Access Monitor Deutschland wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen 16OAM001 gefördert. Die Open Access-Publikationen des Forschungszentrums Jülich werden gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 491111487.

Der Autor war beteiligt an Verhandlungen verschiedener TAs, und zwar im Rahmen von DEAL mit Elsevier (2016-2018 und 2022-2023), Wiley (2017-2023) und Springer Nature (2017-2023), zusammen mit der der ZB MED mit Thieme (2017-2021), für die Helmholtz-Gemeinschaft mit der American Chemical Society (2022) sowie zusammen mit der TIB Hannover mit der American Physical Society (2024).

Die verwendeten Zeitschriftenlisten sind unter https://doi.org/10.26165/JUELICH-DATA/ZP7KVE publiziert.

Elsevier: „Each year we review our journal portfolio. Whether a journal is “flipped” from a subscription or hybrid journal is driven by several factors and largely driven by market and field dynamics. The ratio of subscription to open access articles is one such factor, though it is not the only determining factor. Regions and countries are moving at different paces in their support for, or interest in open access. Where customers wish to move to open access, we will support them to do so. In our view, a more appropriate metric to use to chart the progress of open access is to assess the number of OA articles, and the rate of growth of these articles year on year, compared against other access models. Data shows that in the last 5 years, the number of articles published OA has more than doubled. At this speed, a full transition to OA would be complete in only 16 years. To see the progress the industry as a whole is making, please see https://www.stm-assoc.org/oa-dashboard-2024/.“

Springer Nature: „Wir setzen uns für Open Access in allen unseren Zeitschriften und für alle Autoren ein. Das Flipping von Titeln sowie Transformative und Fully OA-Vereinbarungen sind Methoden, um diesen Wandel voranzutreiben. Dies hilft uns dabei, unser Ziel zu erreichen, bis Ende des Jahres 2024 die Hälfte unserer primären Forschungsartikel Open Access zu veröffentlichen. Jedes Jahr überprüfen wir unsere hybriden Titel und entscheiden, welche als Fully OA-Titel nachhaltig erfolgreich sein können. Dies geschieht nicht anhand von Meilensteinen oder Zeitplänen, sondern dann, wenn es für die Zeitschrift und den Markt sinnvoll ist, diese Titel auf Open Access umzustellen.“

Wiley: „Wiley spielt bei der Open Access-Transformation eine Vorreiterrolle. Mehr als 50 % der Artikel, die wir heute veröffentlichen, sind Open Access. Unsere Fortschritte basieren auf einer mehrgleisigen Strategie, zu der auch die Umstellung von hybriden Zeitschriften auf ein Gold OA-Geschäftsmodell zählt, wenn es Belege dafür gibt, dass die Zeitschriften mit diesem Modell nachhaltig sein können. Bis heute hat Wiley 123 Zeitschriften aus verschiedenen Fachbereichen wie der Medizin und den Naturwissenschaften umgestellt. Die Tatsache, dass sich verschiedene Wissenschafts-Communities, Forschungsförderer und Institutionen der Open Access-Transformation mit unterschiedlichem Tempo und unterschiedlichen Prioritäten widmen, macht es für Wiley unmöglich, sich auf bestimmte Zeitpläne festzulegen. Wir setzen uns weiterhin für eine offene Zukunft ein, die die Einbeziehung aller Interessensgruppen im wissenschaftlichen Verlagswesen fördert.“

14th Berlin Open Access Conference: Final Conference Statement, 2018, https://oa2020.org/b14-conference/final-statement/, Stand: 18.09.2024.

Ancion, Zoé; Borrell-Damián, Lidia; Mounier, Pierre u. a.: Action Plan for Diamond Open Access, 2022, https://doi.org/10.5281/zenodo.6282403.

Arbeitskreis Open Science; Arbeitskreis Bibliotheks- und Informationsmanagement; Helmholtz Open Science Office (Hg.): Memorandum zur Open-Access-Transformation in der Helmholtz-Gemeinschaft, 2024. https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.078.

Asai, Sumiko: Does double dipping occur? The case of Wiley's hybrid journals, in: Scientometrics 128 (9), 2023, S. 5159-5168. https://doi.org/10.1007/s11192-023-04800-8.

Bakker, Caitlin; Langham-Putrow, Allison; Riegelman, Amy: Impact of Transformative Agreements on Publication Patterns, in: International Journal of Librarianship 8 (4), 2024, S. 67-96. https://doi.org/10.23974/ijol.2024.vol8.4.341.

Björk, Bo‐Christer: The hybrid model for open access publication of scholarly articles. A failed experiment?, in: Journal of the American Society for Information Science and Technology 63 (8), 2012, S. 1496-1504. https://doi.org/10.1002/asi.22709.

Borrego, Ángel; Anglada, Lluís; Abadal, Ernest: Transformative agreements. Do they pave the way to open access?, in: Learned Publishing 34 (2), 2021, S. 216-232. https://doi.org/10.1002/leap.1347.

Crow, Raym; Gallagher, Richard; Naim, Kamran: Subscribe to Open. A practical approach for converting subscription journals to open access, in: Learned Publishing 33 (2), 2020, S. 181-185. https://doi.org/10.1002/leap.1262.

Earney, Liam: Offsetting and its discontents: challenges and opportunities of open access offsetting agreements, in: Insights 30 (1), 2017, S. 11-24. https://doi.org/10.1629/uksg.345.

Else, Holly: Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions, in: Nature 561 (7721), 2018, S. 17-18. https://doi.org/10.1038/d41586-018-06178-7.

ESAC Initiative: Guidelines for Transformative Agreements, 11.08.2024, https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/guidelines-for-transformative-agreements, Stand: 18.09.2024.

EUROHORCs; ESF: EUROHORCs and ESF Vision on a Globally Competitive ERA and their Road Map for Actions, 2009, https://www.esf.org/fileadmin/user_upload/esf/EUROHORCs-ESF-Road-Map-Report_2009.pdf, Stand: 12.10.2024.

Geschuhn, Kai: Offsetting, in: Söllner, Konstanze; Mittermaier, Bernhard (Hg.): Praxishandbuch Open Access, 2017, S. 190-196. https://doi.org/10.1515/9783110494068-022.

Giles, Jim: PR's 'pit bull' takes on open access, in: Nature 445 (7126), 2007, S. 347. https://doi.org/10.1038/445347a.

Greene, Mark: Annual Reviews. Subscribe to Open developments, 14.04.2021, https://doi.org/10.48448/8wse-hy09.

Hall, Steven; Kromp, Brigitte: Two perspectives on offsetting from one of the earliest experiments, 2017, https://oa2020.org/wp-content/uploads/pdfs/B13_Steven_Hall_Brigitte_Kromp.pdf, Stand: 12.10.2024.

Haucap, Justus; Moshgbar, Nima; Schmal, W. Benedikt: The impact of the German 'DEAL' on competition in the academic publishing market, in: Managerial and Decision Economics 42 (8), 2021, S. 2027-2049. https://doi.org/10.1002/mde.3493.

Hersh, Gemma: Working towards a transition to open access, 2017, https://web.archive.org/web/20170927103512/https://www.elsevier.com/connect/working-towards-a-transition-to-open-access, Stand: 18.09.2024.

Hinchliffe, Lisa Janicke: Transformative Agreements. A Primer, 2019, https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/23/transformative-agreements/, Stand: 18.09.2024.

Jahn, Najko: How open are hybrid journals included in transformative agreements?, 28.02.2024, https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.18255.

Lembrecht, Christina; Ashcroft, Ben: Why De Gruyter Decided to Use Subscribe to Open as the Main Model to Transform Our Journal Portfolio, 16.11.2023, https://www.oaspa.org/news/guest-post-why-de-gruyter-decided-to-use-subscribe-to-open-as-the-main-model-to-transform-our-journal-portfolio/, Stand: 18.09.2024.

Managing Director Elsevier Journals: UK Research and Innovation (UKRI) open access policy review, Schreiben an Elsevier Editorial board members in the UK Juli 2021, E-Mail.

Marcaccio, Alexandra C.; Centivany, Alissa: Transforming the Scholarly Publishing Lindworm, in: Proceedings of the Association for Information Science and Technology 59 (1), 2022, S. 215-225. https://doi.org/10.1002/pra2.617.

Mittermaier, Bernhard: Double Dipping beim Hybrid Open Access – Chimäre oder Realität?, in: Informationspraxis 1 (1), 2015. https://doi.org/10.11588/ip.2015.1.18274.

Mittermaier, Bernhard: Hybrider Open Access, in: Söllner, Konstanze; Mittermaier, Bernhard (Hg.): Praxishandbuch Open Access, 2017, S. 87-93. https://doi.org/10.1515/9783110494068-010.

Mittermaier, Bernhard: Transformationsverträge – Stairway to Heaven oder Highway to Hell?, in: 027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur / Journal for Library Culture 8 (2), 2021. https://doi.org/10.21428/1bfadeb6.d80f0652.

Mittermaier, Bernhard: Informationsbudget, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 9 (4), 2022, S. 1-17. https://doi.org/10.5282/O-BIB/5864.

Mittermaier, Bernhard: DEAL. Wo stehen wir nach 10 Jahren? (Teil 1), in: B.I.T. online 26 (2), 2023, S. 123-131. https://www.b-i-t-online.de/heft/2023-02-fachbeitrag-mittermaier.pdf, Stand: 07.07.2024.

Mittermaier, Bernhard; Pampel, Heinz: Open Access und Zeitschriften, in: Johannsen, Jochen; Mittermaier, Bernhard; Schäffler, Hildegard u. a. (Hg.): Praxishandbuch Bibliotheksmanagement, Berlin 2025, S. 315-331. https://doi.org/10.1515/9783111046341-020.

Moskovkin, Vladimir M.; Saprykina, Tatyana V.; Boichuk, Igor V.: Transformative agreements in the development of open access, in: Journal of Electronic Resources Librarianship 34 (3), 2022, S. 165-207. https://doi.org/10.1080/1941126X.2022.2099000.

Mueller-Langer, Frank; Watt, Richard: The Hybrid Open Access Citation Advantage. How Many More Cites is a $3,000 Fee Buying You?, in: Economic Inquiry 56 (2), 2018, S. 931-954. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2391692, Stand: 12.10.2024.

Pampel, Heinz: Strategische und operative Handlungsoptionen für wissenschaftliche Einrichtungen zur Gestaltung der Open-Access-Transformation, Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, S. 19, 2021. https://doi.org/10.18452/22946.

Pollock, Dan; Michael, Ann: Has OA hit a peak?, 2024, https://deltathink.com/news-views-market-sizing-update-2024-has-oa-hit-a-peak/, Stand: 13.12.2024.

Poynder, Richard: Not Looking for Sympathy. Interview With Derk Haank, CEO, Springer Science+Business Media, 2011, https://www.infotoday.com/IT/jan11/Interview-with-Derk-Haank.shtml, Stand: 20.08.2024.

Ritt, Juliane: Springer Compact, 2015, https://web.archive.org/web/20180414062853/http://www.liber2015.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/springer-compact.pdf, Stand: 20.08.2024.

Romesburg, H. Charles: How publishing in open access journals threatens science and what we can do about it, in: The Journal of Wildlife Management 80 (7), 2016, S. 1145-1151. https://doi.org/10.1002/jwmg.21111.

Rothfritz, Laura; Herb, Ulrich; Schmal, W. Benedikt: Trapped in Transformative Agreements? A Multifaceted Analysis of >1,000 Contracts, 2024, https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.20224.

Schimmer, Ralf; Geschuhn, Kai: Open-Access-Transformation. Die Ablösung des Subskriptionswesens durch Open-Access-Geschäftsmodelle, in: Söllner, Konstanze; Mittermaier, Bernhard (Hg.): Praxishandbuch Open Access, 2017, S. 173-180. https://doi.org/10.1515/9783110494068-020.

Schmal, Wolfgang Benedikt: Wettbewerb im akademischen Publikationsmarkt als Treiber für Diversität und Teilhabe im Wissenschaftsbetrieb, in: Information – Wissenschaft & Praxis, 2024, https://doi.org/10.1515/iwp-2024-2028.

Šimukovič, Elena: Transformative Agreements Are a Blind Alley, in: Katina Magazine, 2024, https://doi.org/10.1146/katina-20241008-1.

Springer Nature Customer Service Center GmbH; MPDL Services gGmbH: Projekt DEAL. Springer Nature Publish and Read Agreement, 2024-2028, 2023, https://doi.org/10.17617/2.3551270.

Swan, Alma: The Open Access citation advantage: Studies and results to date, 2020, http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/268516, Stand: 12.10.2024.

Szprot, Jakub; Gruenpeter, Natalia; Rycko, Nikodem u. a.: Transformative Agreements: Overview, Case Studies, and Legal Analysis., Wydawnictwa ICM 2021, https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19672.

Velterop, Jan: Open Access is a Choice, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie ZfBB 55 (4-5), 2007, S. 268-272. http://dx.doi.org/10.3196/18642950085445225.

Walker, Thomas J.: Viewpoint: Electronic reprints. Segueing into electronic publication of biological journals, in: BioScience 46 (3), 1996, S. 171. https://doi.org/10.1093/bioscience/46.3.171.

Widmark, Wilhelm: How can we get beyond the Transformative Agreements. A Swedish perspective, in: Revista Española de Documentación Científica 47 (4), 2024, e402. https://doi.org/10.3989/redc.2024.4.1646.

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access, 2022, https://dx.doi.org/10.57674/fyrc-vb61.

Wobus, Lance: NIH proposal / John Wiley & Sons, Schreiben an die Mitglieder des Editorial Boards von "The Chemical Record" 02.11.2004, E-Mail.