Wer sucht der findet – oder auch nicht?

Bericht über die öffentliche Arbeitssitzung des Arbeitskreises Film & AV DACH

1. Überblick

Im Rahmen der BiblioCon2024 fand die Veranstaltung des Arbeitskreises Filmbibliotheken (AK Film) im Lesesaal der Bibliothek des Leibniz-Instituts für Medienforschung Hans-Bredow-Institut statt.1 Die Bibliothek liegt in fußläufiger Entfernung sowohl vom Kongresszentrum als auch von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Mehr als 20 Teilnehmende aus Deutschland und der Schweiz tauschten sich über neueste Entwicklungen im Bereich Film und audiovisuelle Ressourcen in Bibliotheken aus.

2. Film- und Medienwissenschaft vor Ort

Nach der Begrüßung durch die Sitzungsleiterin Margret Schild vom Filmmuseum und Theatermuseum Düsseldorf stellte die Gastgeberin Cindy Hesse die öffentlich zugängliche Bibliothek des Leibniz-Instituts für Medienforschung / Hans-Bredow-Institut (HBI) vor. 2

Mit über 32.500 Bänden und großem Zeitschriftenbestand ist sie eine der wichtigsten Spezialbibliotheken zum Thema Medien/Medienforschung in Norddeutschland. Sehr beliebt und gefragt ist insbesondere die Fernsehzeitschrift HörZu, die nur hier komplett vorhanden und zugänglich ist. Nach der Pandemie haben sich die Nutzungsgewohnheiten erheblich verändert – die Nutzung vor Ort wird geringer, die digitalen Anfragen wachsen.

Der Filmhistoriker und Publizist Hans-Michael Bock von Cinegraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung e.V. berichtete über seine langjährige Tätigkeit als Herausgeber der Loseblatt-Enzyklopädie CineGraph – Lexikon zum deutschsprachigen Film. Die Enzyklopädie erscheint seit 1984, zunächst im Verlag edition + kritik München, ab 2024 im Avinus-Verlag Hamburg. Die zu Grunde liegende Datenbank wurde von Wau Holland (1951-2001), Journalist und Computer-Aktivist, Ende der 1970er-Jahre in Pionierarbeit gemeinsam mit Hans-Michael Bock entwickelt. Inzwischen umfasst das Lexikon über 1.000 Einträge zu Filmschaffenden aus dem deutschsprachigen Raum. 1989 gründeten die Mitglieder der Redaktion offiziell den gemeinnützigen Verein Cinegraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung e.V.,3 der seit 1988 jährlich einen internationalen filmhistorischen Kongress durchführt und seit 2004 Teil des cinefestes ist, des internationalen Festivals des deutschen Film-Erbes mit Kinovorführungen in Hamburg, Berlin, Prag, Wiesbaden, Wien und Zürich. Eine Besonderheit des cinefestes bilden die internationale Kooperation und die filmhistorische Einordnung durch Einführungen zu allen gezeigten Filmen. Weitere „Nebenprodukte“ dieser Aktivitäten sind zahlreiche Monografien und Handbücher zur Filmgeschichte – so die Schriftenreihe CineGraph-Bücher und edierte Drehbücher.

3. Infrastruktur und Vernetzung

Patricia Blume, verantwortlich für den FID Film-, Medien- und Kommunikationswissenschaften adlr.link an der Universitätsbibliothek Leipzig, berichtete über den Stand des Portals rufus, über das Metadaten zum Fernsehproduktionsarchiv des ZDF aufbereitet und damit für die Forschung zugänglich gemacht werden. Daten zu 500.000 Sendungen mit zwei Millionen Beiträgen aus 60 Jahren können so ortsunabhängig recherchiert, die Metadaten übernommen und Sichtungsanfragen an das ZDF gestellt werden. Das ZDF stellt die Metadaten nach einer rechtlichen Prüfung und Filterung zur Verfügung, die UB Leipzig bereitet die Daten auf und macht sie über eine Suchoberfläche (Discovery-System) zugänglich. In Zukunft soll die Datenqualität – etwa durch die Verknüpfung mit Normdaten – verbessert, Lücken durch andere Datenquellen ergänzt und Kooperationen für Forschungsprojekte abgeschlossen werden.4 Die hier erprobte Vorgehensweise könnte auch von anderen Datengebern genutzt werden: dieses Desiderat besteht seitens der Wissenschaft schon lange. Die föderale Struktur und die damit verbundenen dezentralen Archive des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems5 sowie die Privatsender, die seit Mitte der 1980er Jahre hinzukamen, erschweren einen einheitlichen Zugang für Wissenschaft und Forschung zum deutschen Rundfunkerbe in all seinen Facetten.

Kai Matuszkiewicz, Koordinator des Open-Access-Repositoriums media/rep an der Universitätsbibliothek Marburg, stellte die neueren Aktivitäten des Fachrepositoriums als Teil der Infrastruktur für die Film- und Medienwissenschaften vor. Seit 2018 online, umfasst das Repositorium inzwischen ca. 20.000 Items, wobei neben textbasierten Publikationen in Form von PDF-Dateien auch Videos, Audios und Bilder recherchierbar sind. Angeboten wird ein niedrigschwelliger Zugang: Suchen und Browsen, Downloads, der Export bibliografischer Daten, die Online-Ansicht mittels verschiedener Viewer. Mittels des entstandenen Korpus soll aber auch eine datengestützte Forschung ermöglicht werden (Data und Text Mining, Metadaten als Gegenstand von Forschung, semantische Beschreibung mittels Normdaten). Hier geht es auch darum, die medienwissenschaftliche Forschung um digitale und datenbasierte Methoden zu erweitern, fach- und genderspezifisch zu forschen. Über die Zweitveröffentlichung hinaus soll das Repositorium in Zukunft auch Erstveröffentlichungen enthalten, medienhistorische Bestände (nach der Digitalisierung) vorhalten und so zu einem Open-Science-Portal werden. Das Repositorium übernimmt die Rolle eines Akteurs in der Open-Access-Transformation in der (wissenschaftlichen) Community, wobei Vernetzung und Kooperation wichtige Elemente sind.6

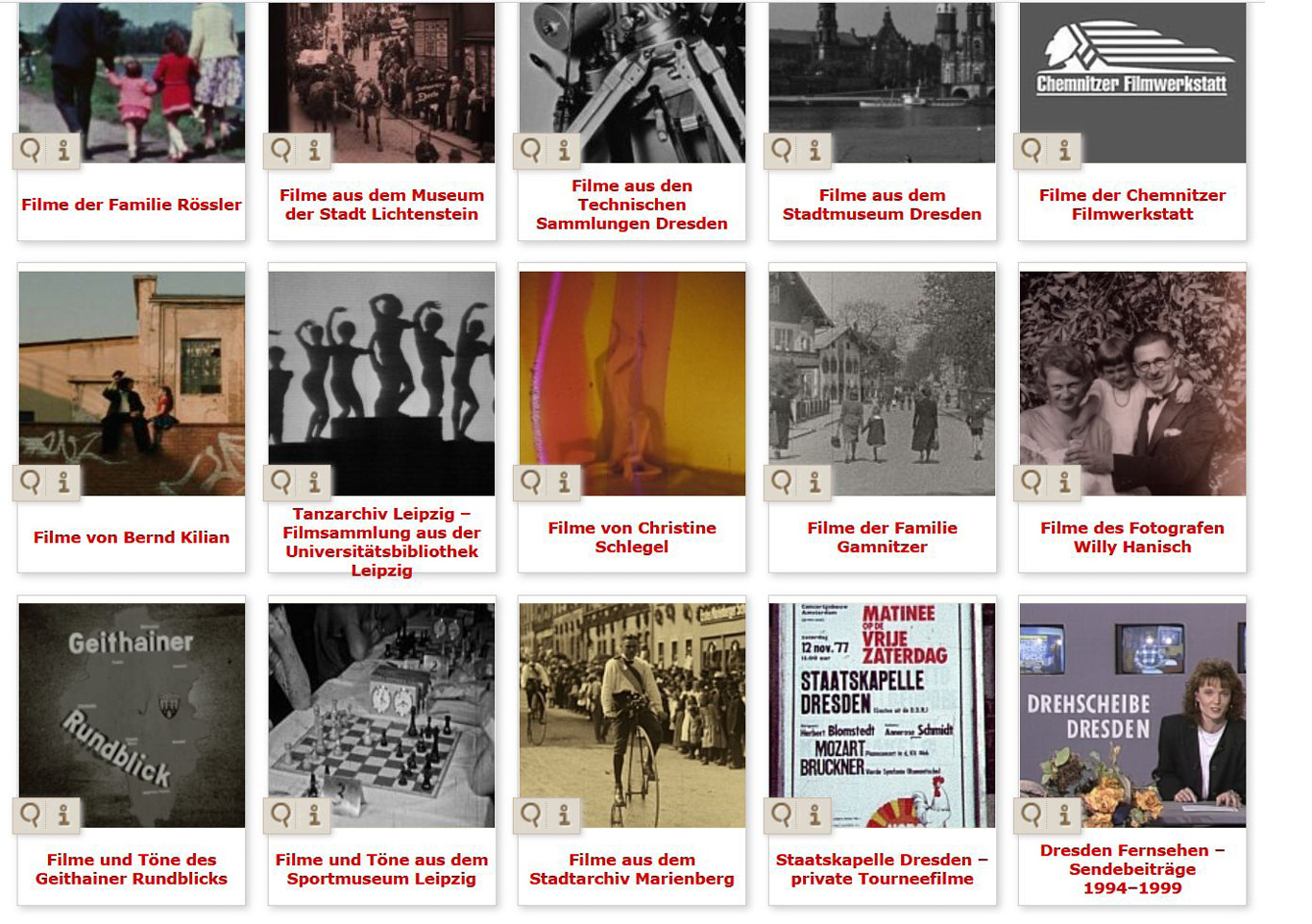

Über den Umgang mit audiovisuellen Daten sprach Martha Stellmacher von der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB Dresden / NDFI4Culture). Seit 2019 gibt es ein Förderprogramm des Landes Sachsen, das von der SLUB Dresden koordiniert wird. Ziel ist die Sicherung des audiovisuellen Kulturguts mit regionalem Bezug vor allem von Privatleuten und kleineren Einrichtungen. Historisches Material soll digitalisiert und so gesichert und zugänglich gemacht werden. Von mehr als 50 Quellengebern wurden inzwischen mehr als 100.000 Sendeminuten digitalisiert und über 95 Terabyte in die digitale Langzeitarchivierung überführt. Die SLUB konnte ihre Bestände um ephemere Ton- und Filmdokumente erweitern, die zugehörigen Metadaten anpassen und normieren. Der Zugang erfolgt über die SLUB-Mediathek und die Deutsche Digitale Bibliothek.7 Die SLUB gehört auch zu den Betreibern des Portals musiconn.8 Hier soll ein Repositorium für Audio (und) Video im Rahmen der Musikwissenschaften aufgebaut werden, wo sowohl von Forschenden produziertes Audiomaterial vorgehalten werden soll als auch Quellen für und aus der Forschung. In diesem Kontext wird die vorhandene Infrastruktur weiterentwickelt und ausgebaut – kitodo als Open Source Software soll für den gesamten Prozess von der Digitalisierung bis zur Präsentation eingesetzt, der DFG-Viewer auf Tonmaterialien, Archivmaterialien und musikalische Quellen erweitert werden. Neben dem Umgang mit den audiovisuellen Materialien bietet die SLUB Service-Dienstleistungen innerhalb von NDFI4Culture für audiovisuelle Medien an, hier vor allem Beratung zu allen Themen rund um Forschungsdaten. So wurden seit 2020 ca. 550 Anfragen zu verschiedensten Themen bearbeitet: rechtliche Fragen, Audiodigitalisierung, Annotation, Langzeitverfügbarkeit und -archivierung, multimodale Publikationen, Softwareanwendungen, Vokabulare und Normdaten.9

4. Digitalisierung und Erschließung

Nach der Mittagspause berichteten Yi Lou und Eva Winter von der Hochschule für Film und Fernsehen München (HFF München) per Video über ihre Bestrebungen, das Filmerbe der Hochschule langfristig zu sichern und für die Nutzung dauerhaft und effektiv zugänglich zu machen. Es gibt bisher insgesamt drei Datenbanken, die Filme von Studierenden und Hochschulangehörigen aus unterschiedlichen Zeitabschnitten nachweisen und nicht einheitlich erschlossen wurden. Die Filme werden an verschiedenen Orten in unterschiedlichen Formaten archiviert (Analogfilm, auf Trägermedien, digital born). Um die damit verbundenen Probleme (viele Standorte, große Datenmengen / Zahl von Medien, ungeregelte, auch lückenhafte Archivierung, keine definierten Workflows, eingeschränkte Zugänglichkeit) zu lösen, soll die Software Tonga (gemeinsam mit der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg) eingesetzt werden. Ziel ist ein integriertes Management der verschiedenen Arbeitsabläufe (Projekt-, Workflow-, Ressourcenmanagement), das intuitiv zu bedienen ist und deshalb auch intensiv genutzt wird. Insgesamt ca. 3.250 analoge Filme liegen im Filmarchiv der HFF, ca. 1.700 im Bundesfilmarchiv und beim Bayerischen Rundfunk, dazu 1.650 in digitaler Form vor. Bei etwa einem Drittel der analogen Filme ist eine Digitalisierung erforderlich, unter anderem aufgrund von Alterung, Abnutzung oder Laufstreifen. Die Auswahl erfolgt nach festgelegten Kriterien; Angehörige der Hochschule wurden mittels Umfrage einbezogen. In der Mediathek werden die Filme dann bereitgestellt – Filme auf Wunsch der Studierenden aus eigenen Projekten sowie von der Redaktion kuratiert.10

Matti Stöhr, AV-Portal der TIB Hannover, gab einen Einblick in das Projekt AV/efi (Automatisiertes Verbundsystem für audiovisuelle Bestände über einheitliche Identifikatoren), in dem es darum geht, Metadaten zu filmischen Ephemera (Amateurfilm) über Persistente Identifier (PID) in einem Portal zusammenzuführen und miteinander möglichst automatisiert zu verknüpfen. Die Vorarbeiten begannen bereits 2019 mit dem Projekt Archivierungsstrategien für audiovisuelle Medien. Im Mai 2023 wurde das Projekt bewilligt und läuft zwei Jahre (Start im November 2023). Beteiligt sind die TIB/AV-Portal, die GWDG Göttingen, die Stiftung Deutsche Kinemathek Berlin und das Filmmuseum Düsseldorf. Es wurden vier Arbeitspakete definiert (1. Konzeption, Anforderungsanalysen, Koordination; 2. Metadatenmanagement; 3. Entwicklungsleistung; 4. GUI-Entwicklung). Die Erschließung der Bestände erfolgt in der jeweiligen Institution, die PIDs werden auf drei Ebenen vergeben (AV-Werk, Fassung / Manifestation, Item). Ganz zentral ist der permanente Austausch zwischen den Projektteilnehmenden und weiteren kooperierenden Einrichtungen in Form von regelmäßigen virtuellen Treffen zu inhaltlichen und technischen Fragen. Ergänzt werden diese durch Präsenz-Workshops. Ziel ist es, die Erschließung und Bereitstellung eines Filmgenres voranzutreiben, das bisher wenig Beachtung gefunden hat.11

Anne Martinsohn, Universität der Künste Berlin (UdK Berlin), stellte in ihrem Werkstattbericht die Vorgehensweise bei der Digitalisierung von VHS-Kassetten aus ihrem Bestand vor, die dazu dienen soll, die Inhalte zu sichern. Auch wenn es Katalogeinträge zu den Kassetten gab, wurde der komplette Bestand zunächst überprüft, durch Revision am Standort, Dokumentation von Einzelbeiträgen, Abgleich mit anderen Trägermedien, etc. Es folgten der Transport zu einem Dienstleister, die Dokumentation der Rückgabe und Übernahme der Digitalisate sowie die Qualitätskontrolle nach der Erstellung. Hierzu wurden Excel-Listen genutzt, um den Status innerhalb des Workflows zu dokumentieren. Das Ziel ist insbesondere, unikale Bestände zu sichern, also solche Inhalte, die nicht anderweitig auf einem Träger oder per Stream verfügbar sind. Die Digitalisate dürfen aus nutzungsrechtlichen Gründen nur vor Ort in den Räumlichkeiten der Bibliothek angesehen werden. Die Frage von Mitschnitten oder Kaufkassetten, ihre Erfassung und Nutzung sowie ihre Digitalisierung sind Themen, die den Arbeitskreis seit Beginn beschäftigen.12

5. Standardisierung und (internationale) Regelwerksarbeit – RDA DACH und AV-Ressourcen

Anna Bohn, Zentral- und Landesbibliothek Berlin, informierte zum Schluss des Treffens in ihrer Funktion als Sprecherin der AG Audiovisuelle Ressourcen beim Standardisierungsausschuss über den Stand der Regelwerksarbeit im Hinblick auf audiovisuelle Ressourcen. Aktuell arbeitet die AG AV-Ressourcen hauptsächlich an den Elementbeschreibungen RDA DACH sowie an dem optionalen Subset Formangaben für audiovisuelle Ressourcen. Für das RDA DACH-Release am 1. Juni 2024 erarbeitete die AG AV-Ressourcen Elementbeschreibungen wie Abspielgeschwindigkeit, Bildformat/Bildseitenverhältnis, Regionalcode und Videoformat. Bei der Arbeit an den Elementbeschreibungen werden jeweils die Definitionen und die Übersetzungen aus dem Englischen überprüft, die Regeln des original RDA Toolkits und der aktuellen Fassung des RDA Toolkits verglichen sowie die Praxis der Katalogisierung, konkret die Regeln und Beispiele guter Praxis der Katalogisierung des K10Plus, der FIAF, der OLAC sowie des Program for Cooperative Cataloguing der Library of Congress (LOC PCC) als Vergleichsgrundlage herangezogen. In Vorbereitung für das in der zweiten Jahreshälfte zu veröffentlichende Release 2/2024 arbeitet die AG AV-Ressourcen aktuell unter anderem an den Elementbeschreibungen Dauer, Haupttitel eines Werks, Bevorzugter Titel, Datum eines Werks, Identifikator eines Werks und Identifikator einer Manifestation.13 Die AG AV-Ressourcen setzt gemeinsam mit dem Expert*innenteam Formangaben die Arbeit an dem optionalen Subset Formangaben fort. Für das RDA-Element Art des Inhalts und das normierte Vokabular Formangaben für das optionale Subset gibt es ein neues Redaktionssystem im Rahmen der Dokumentationsplattform RDA DACH. Künftig werden alle neuen Formangaben als Teil des Redaktionssystems RDA DACH nach Abstimmung in den Arbeitsgruppen veröffentlicht und sind dann an zentraler Stelle online abrufbar. Einige neue Formanagaben für das optionale Subset wurden bereits erfolgreich eingebracht (Amateurfilm, Trailer, Wochenschau, DAISY-Hörbuch). Zur weiteren Ergänzung wurde ein neuer Workflow entwickelt, wobei die Community eingeladen wird, fehlende Formatangaben vorzuschlagen, die in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet werden.

Ein weiteres Schwerpunktthema der Arbeit der Gremienarbeit im Bereich AV-Ressourcen ist die Barrierefreiheit, insbesondere in Bezug auf barrierefreie Metadaten. Das sektionenübergreifende internationale Netzwerk IFLA Network Accessibility beschäftigt sich mit dem Thema barrierefreie Metadaten, Grundlagen von Teilhabe und Inklusion sowie mit der Suchbar- und Auffindbarkeit von barrierefreien Ressourcen und der diskriminierungsfreien Ansprache der Zielgruppen auf internationaler Ebene.

Die IFLA Audiovisual and Multimedia Section14 arbeitet an einer Aktualisierung der Richtlinien für audiovisuelle Ressourcen in Bibliotheken und anderen Einrichtungen (geplant für 2025). Die Kolleginnen und Kollegen der FIAF Cataloguing and Documentation Commission15 diskutieren derzeit u.a. Fragen des Umgangs mit kolonialen Filmsammlungen in (Film-)Archiven und der diskriminierungsfreien Katalogisierung sowie das Mapping von Datenmodellen in den Filmarchiven weltweit.

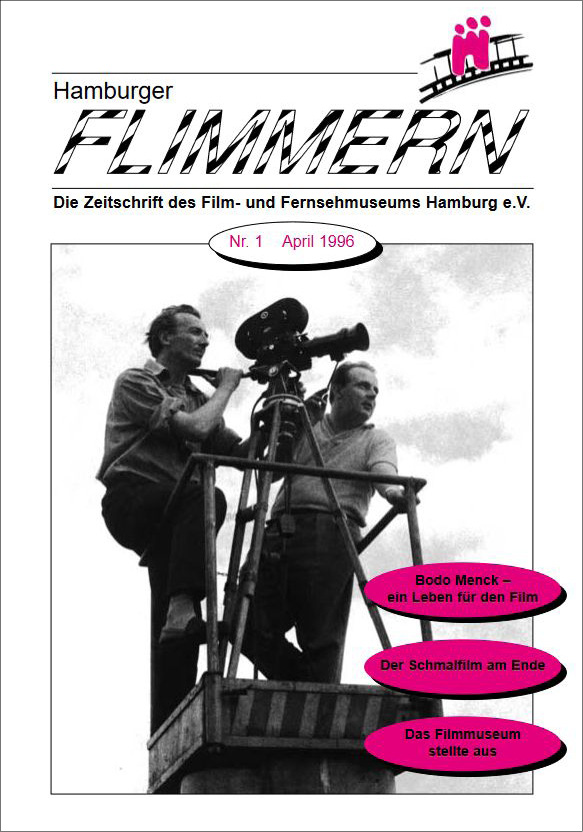

6. „Hamburger Flimmern“ – Filmstadt, Kinostadt, Fernsehstadt

Zum Abschluss der Arbeitssitzung führte Joachim Paschen, Vorsitzender des Film- und Fernsehmuseum Hamburg e.V., durch die kleine und liebevoll präsentierte Ausstellung in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, die dort zwischen dem 10. April und dem 16. Juni 2024 unter dem Titel „Hamburger Flimmern: Filmstadt, Kinostadt, Fernsehstadt“ zu sehen war.16 Die Ausstellung beleuchtet die bedeutende Rolle Hamburgs in der deutschen Mediengeschichte – als Drehort und Produktionsort von Kinofilmen, als Kinostadt mit historischen Lichtspielhäusern und als Wiege von Rundfunk und Fernsehen mit dem Nordwestdeutschen Rundfunk. Interessierte konnten ihren Zeitschriftenbestand ergänzen – einzelne Hefte der Zeitschrift „Hamburger Flimmern“, das offizielle Mitgliederorgan des Vereins Film- und Fernsehmuseum Hamburg e.V., lagen zur Mitnahme bereit, weitere fehlende ältere Hefte werden auf Anfrage zugeschickt.17

7. … und außerdem auf der BiblioCon

Am 5. Juni trafen sich einige Teilnehmende der Arbeitssitzung bei einer Veranstaltung zum Fachinformationsdienst adlr.link unter der Leitung von Patricia Blume in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg wieder. Nach einer Vorstellungsrunde und einem Überblick zum Stand des FIDs ging es vor allem darum, sich über Erwartungen und Wünsche zwischen der Fachcommunity und den Betreibern auszutauschen. Angedacht ist die Umbenennung des FIDs, weil die jetzige Abkürzung (für Advanced Delivery of Library Resources) nicht selbst erklärend genug scheint. Ferner wird eine engere Zusammenarbeit mit media/rep, dem Fachrepositorium für Medienwissenschaft, angestrebt – vor allem auch, um einen Ort für die Bereitstellung von fachwissenschaftlichen (Erst-)Veröffentlichungen und von Forschungsdaten zu haben, den es bisher so nicht gibt.

Wer noch mehr über das AV/evi-Projekt erfahren wollte, konnte auf der Ausstellungsfläche im Freiraum#24 mit den Mitarbeitenden des Projekts ins Gespräch kommen – genauso wie zuvor mit den Mitgliedern der verschiedenen Arbeitsgruppen beim Standardisierungsausschuss.

8. Fortsetzung folgt …

Nach der Arbeitssitzung des AK Film im Rahmen der BiblioCon 2023 in Hannover war der Austausch in Form von virtuellen Treffen fortgesetzt und dabei die öffentliche Arbeitssitzung 2024 vorbereitet worden.18 Ein weiteres Ergebnis des Austauschs war der Wunsch, den AK Film durch die Anbindung als Fachgruppe in die Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB) zu integrieren und so auch eine nachhaltige Webpräsenz zu erhalten. Nach Gesprächen mit dem Vorstand wurde die Etablierung als Fachgruppe von der Mitgliederversammlung im Rahmen der BiblioCon 2024 formal beschlossen. Die neue Fachgruppe trägt den Namen Arbeitskreis Film & AV DACH.19

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

1 Dieser Beitrag berichtet über die öffentliche Arbeitssitzung des Arbeitskreises Filmbibliotheken „Wer sucht der findet – oder auch nicht?“ am 04.06.2024 anlässlich der 112. BiblioCon in Hamburg.

2 Weitere Informationen zur Bibliothek s. https://www.hans-bredow-institut.de/de/biblioth, Stand: 17.06.2024.

3 S. http://www.cinegraph.de/index.html, Stand: 17.06.2024.

4 Projektbeschreibung s. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-896182, Stand:19.06.2024.

5 Einstieg über: https://www.ard.de/die-ard/wie-sie-uns-erreichen/Archivzugang-fuer-Wissenschaft-und-Forschung-100/, ,Stand: 19.06.2024.

6 Webseite des Repositoriums: https://mediarep.org/, Stand: 25.06.2024.

7 Projektseite: https://www.slub-dresden.de/entdecken/av-medien-mediathek/save-sicherung-des-audiovisuellen-erbes-in-sachsen, Stand: 25.06.2024.

8 FID Musikwissenschaften: https://www.musiconn.de/, Stand: 27.06.2024. Das Repositorium für Audio (und Video) wird voraussichtlich ab 2025 zugänglich sein.

9 Die besprochenen Angebote (Helpdesk, Forschungswerkzeuge und Datendienste, Datenpublikation und Langzeitarchivierung, Handreichungen und Wissensdatenbank) findet man unter Service - NFDI4Culture Helpdesk - NFDI4Culture, Stand: 27.06.2024.

10 Bisheriges Angebot der Hochschule für Film und Fernsehen in München: https://www.hff-muenchen.de/de_DE/film-archiv, Stand: 27.06.2024

11 Webseite des Projekts an der TIB Hannover: https://projects.tib.eu/av-efi, Stand: 27.06.2024

12 Die Medien der Universitätsbibliothek der UdK sind über das Wissensportal der Künste abrufbar. Man kann sich gezielt Listen aller Audiomedien, Filmmedien und Noten anzeigen lassen: https://udk-berlin.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UDK, Stand: 27.06.2024.

13 Neue Plattform: https://sta.dnb.de/doc/RDA, in dem Abschnitt Ressourcentypen werden hier die Spezialfälle beschrieben: https://sta.dnb.de/doc/RDA-R, Stand: 27.06.2024.

14 Webseite der Arbeitsgruppe: https://www.ifla.org/de/units/avms/, Stand: 27.06.2024 – insbesondere die Rubrik „Ressourcen“.

15 Webseite der Arbeitsgruppe: https://www.fiafnet.org/pages/Community/Cataloguing-Documentation-Commission.html, Stand: 27.06.2024.

16 Informationen zur Ausstellung s. https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=37753, Stand: 17.06.2024.

17 Die Zeitschrift Hamburger Flimmern erscheint seit 1996 ein- bis zweimal jährlich und ist online verfügbar über die Webseite des Museums: https://www.filmmuseum-hamburg.de/sammlungen/hamburger-flimmern.html, Stand: 17.06.2024.

18 Bohn, Anna; Schild, Margret (2023): Arbeitskreis Filmbibliotheken – Quo vadis? Bericht zur öffentlichen Arbeitssitzung des Arbeitskreises Filmbibliotheken, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 10 (4), S. 1–10, https://doi.org/10.5282/o-bib/5990.

19 Die Fachgruppe dokumentiert ihre Arbeit auf der Webseite der AKMB: https://www.arthistoricum.net/netzwerke/akmb/fachgruppen/arbeitskreis-film-av-dach, Stand: 27.06.2024.