Offen für Neues & Bewa(e)hrtes

Öffentliche Arbeitssitzung des Netzwerks der regionalen Fachinformationsdienste einschließlich Jüdische Studien und Romanistik

1. Einleitung

Das Netzwerk der regionalen Fachinformationsdienste (FID) trifft sich seit dem Jahr 2019 einmal jährlich zu einer öffentlichen Arbeitssitzung auf der BiblioCon, um den Erfahrungsaustausch untereinander zu pflegen und den Austausch mit Kolleg*innen aus dem Bibliothekswesen zu suchen, die an der Arbeit der im Netzwerk organisierten Fachinformationsdienste interessiert sind. Die jährlich stattfindenden Fachsessions bieten dem interessierten Fachpublikum die Gelegenheit, sich in gebündelter Form über aktuelle Entwicklungen und Services von elf FID zugleich zu informieren und mit den FID-Vertreter*innen in Diskussion zu treten. Von dieser Möglichkeit machten auch in diesem Jahr wieder rund 30 Teilnehmende Gebrauch.1

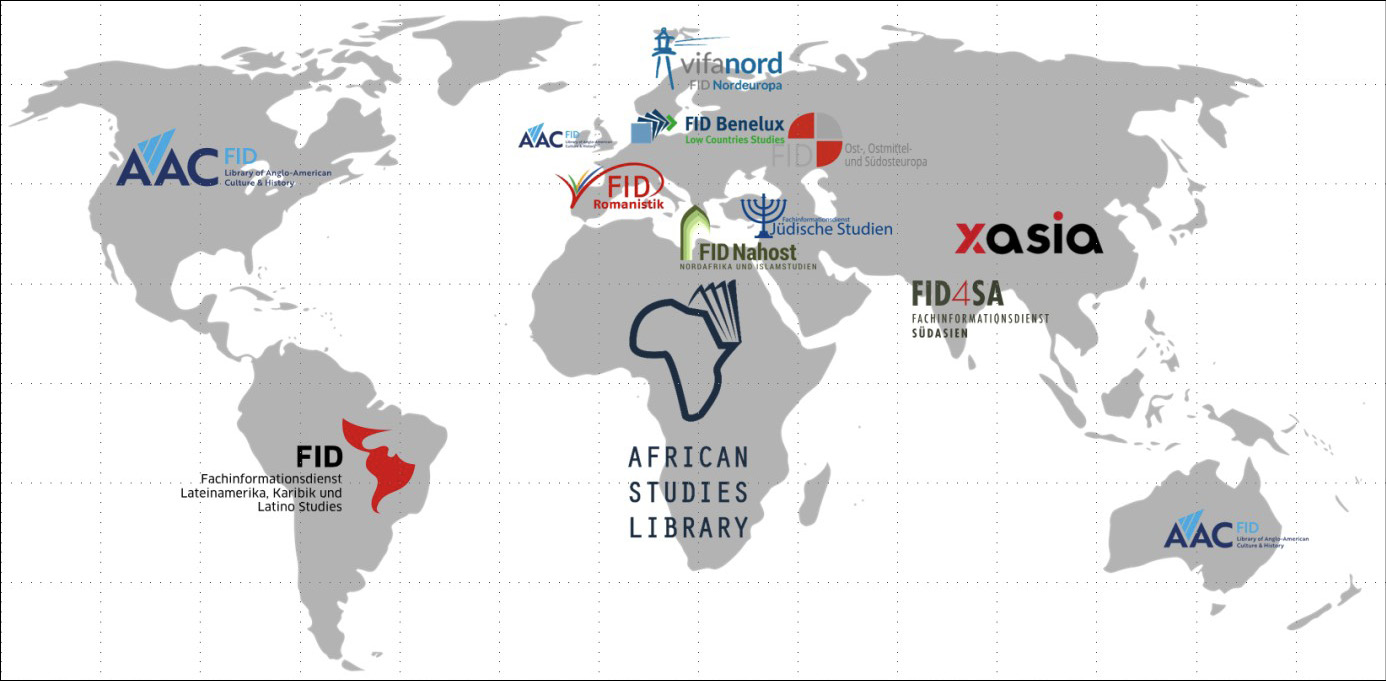

Dem Netzwerk angeschlossen sind Fachinformationsdienste, die mit ihren jeweiligen Portfolios gemeinsam nahezu die gesamte Weltkarte abdecken (vgl. Abb. 1), und zwar: Afrikastudien (UB Frankfurt am Main), Anglo-American Culture (AAC, SUB Göttingen, Bibliothek des John-F.-Kennedy-Instituts für Nordamerikastudien), Asien (CrossAsia, Staatsbibliothek zu Berlin), Benelux / Low Countries Studies (ULB Münster), Jüdische Studien (UB Frankfurt am Main), Lateinamerika, Karibik und Latino Studies (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin), Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien (ULB Sachsen-Anhalt), Nordeuropa (UB Kiel), Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa (BSB München), Romanistik (ULB Bonn, SUB Hamburg) und Südasien (FID4SA, UB Heidelberg, CATS Bibliothek).2 Die einzelnen FID präsentierten sich in circa fünfminütigen Kurzbeiträgen. Die zugehörigen Folien sind in Form einer Gesamtpräsentation über den BIB-OPUS-Volltextserver verfügbar.3

2. Aktuelles aus den regionalen Fachinformationsdiensten

Der größte Teil der regionalen FID befindet sich mittlerweile in der dritten von vier möglichen Förderphasen mit einer Dauer von jeweils drei Jahren.4 Mehr als die Hälfte der anwesenden FID hatte ihre Anträge für die vierte Förderphase im April 2024 eingereicht und bereitete sich nun auf die jeweiligen mündlichen Begutachtungssitzungen bei der DFG vor. Da die dem Netzwerk angeschlossenen FID bereits seit dem Jahr 2016 aktiv sind, steht bei den meisten aktuell nicht mehr so sehr der Aufbau grundlegend neuer Dienste im Vordergrund, sondern vielmehr der Ausbau und die (technische) Weiterentwicklung der bereits bestehenden Angebote und Beratungsleistungen sowie zum Teil Relaunches und Redesigns. So werden zum Beispiel die bestehenden Lizenzangebote kontinuierlich erweitert und auch die Digitalisierungs- und Open-Access-Aktivitäten – teilweise trotz Mittelstreichungen – beständig fortgesetzt.

Aus der großen Bandbreite der aktuellen und geplanten Initiativen seien schlaglichtartig und stellvertretend nur einige Beispiele herausgegriffen:

- In die Reihe der FID-Portale fügt sich mit LACARinfo, dessen bevorstehender Onlinegang während der Arbeitssitzung angekündigt wurde, seit kurzem das neue Fachportal des FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies ein.5 Neben dem Discovery-System IberoSearch bietet LACARinfo aktuell unter anderem eine Expert*innendatenbank und Themenportale zur Populärliteratur sowie zu Kulturzeitschriften dieser Region.

- Der FID Finnisch-ugrische / uralische Sprachen, Literaturen und Kulturen (ehemals SUB Göttingen), dessen Förderung 2019 auslief, wird zukünftig anteilig in die Fachinformationsdienste Nordeuropa sowie Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa integriert.

- Der FID AAC stellt preisgekrönte Literatur neuerdings nicht nur im Lesesaal auf, sondern ermöglicht auch im Katalog ein Browsing nach Literaturpreisen.

- Der FID Jüdische Studien ist derzeit u.a. damit beschäftigt, einen „Research Navigator Jewish Studies“ aufzubauen.

- Der FID Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa hat die Aufsatzdatenbank ARTOS um 100 neu erschlossene Zeitschriften aufgestockt, darunter 50 ukrainische Periodika. In Kooperation mit dem FID Nordeuropa ist außerdem eine zeitnahe Integration nordeuropäischer Zeitschriften geplant. Zudem bietet der FID Ost den neuen Service „Frag den FID“ an.6

- Die Fachinformationsdienste Benelux und Romanistik haben in den vergangenen Monaten jeweils Workshops zu digitalen Tools und Methoden in der Niederlandistik bzw. zu Fachbibliografien in der Romanistik durchgeführt. Seit April 2024 bietet der FID Romanistik darüber hinaus einen Open-Access-Publikationsserver für die romanistische Community an.

- Nach den coronabedingten Einschränkungen der Reisefreiheit planen vor allem FID, die, wie z.B. der FID Afrikastudien, außereuropäische Regionen betreuen, inzwischen wieder ausgedehnte Erwerbungsreisen.

Weitere Details sind den oben erwähnten Folien der Arbeitssitzung zu entnehmen.

3. Schwerpunktthema: Schenkungen, Nachlässe, Privat- und Gelehrtensammlungen

Neben den kursorischen Berichten aus den einzelnen FID widmete sich das Netzwerk auf den vergangenen Sitzungen jeweils einem Schwerpunktthema, das vertiefter diskutiert wurde. Im Jahr 2023 wurde das Thema „Sammlung“ in den Fokus gerückt. Für die regionalen FID gilt, so das Fazit der Fachsession 2023, dass ihre gut kuratierten Sammlungen analoger und digitaler Art die Basis für viele der FID-Services bilden, erhebliche Mehrwerte für datengetriebene Forschungsprojekte schaffen und damit eine wichtige infrastrukturelle Dienstleistung für die Wissenschaft darstellen.7

Die Sammlungsthematik wurde 2023 in ihrer Komplexität bei weitem noch nicht zu Ende diskutiert. Daher stand das Thema in diesem Jahr erneut auf der Tagesordnung. Unter dem Motto „Offen für Neues & Bewa(e)hrtes“ wurde ein spezieller Aspekt der Sammlungskuratierung näher beleuchtet, und zwar der Umgang mit den Zugangsarten Schenkungen, Nachlässe, Privat- und Gelehrtensammlungen.

Diese besonderen Akzessionsformen spielen bei allen regionalen FID eine wichtige Rolle, allerdings in unterschiedlicher Art und Ausprägung. Während der FID Jüdische Studien erklärte, dass der historische Bestand der UB Frankfurt insgesamt maßgeblich durch Schenkungen jüdischer Privatleute geprägt ist, berichtete der FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies, dass im Jahr 2023 nicht weniger als ein Drittel des Zugangs der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts (IAI) aus Schenkungen und Nachlässen stammte.

Wenngleich die jährlichen Zugänge an Schenkungen, Nachlässen, Privat- und Gelehrtensammlungen in den anderen Fachinformationsdiensten im Allgemeinen einen etwas geringeren Umfang haben als im vorgenannten Beispiel, binden sie auch hier beträchtliche personelle und räumliche Kapazitäten. Neben den Aufwänden für Sichtung, Vorakzession, Erschließung und Nachweis sind außerdem oft auch Folgekosten, zum Beispiel für die konservatorische Behandlung, einzubeziehen. Auch sind zum Teil rechtliche bzw. ethische Aspekte oder Fragen der Provenienz zu klären. In der Regel erhalten die FID solche Schenkungen und Spezialbestände aus unterschiedlichen Quellen: zum einen aus dem Privatbesitz von Forschenden, Hobbysammler*innen oder deren Erb*innen, zum anderen von verschiedenen Einrichtungen, darunter Bibliotheken, Archive, Museen, zivilgesellschaftliche Organisationen u.ä. oder auch Fachgesellschaften wie beispielsweise im Fall des FID Anglo-American Culture, der jährlich Geschenklieferungen der Gesellschaft für Kanadastudien empfängt.

Abhängig von den jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen in den einzelnen Häusern haben die einzelnen FID unterschiedliche Strategien und Ansätze entwickelt, mit entsprechenden Angeboten umzugehen. Sie sehen generell ein großes Potential in ihren Sammlung(stätigkeit)en. Der Grad der Fokussierung auf die Sammlungstätigkeit, aber auch unterschiedliche Voraussetzungen bei personellen oder räumlichen Kapazitäten ergeben jedoch insgesamt ein differenziertes Bild. Aus Kapazitäts- und Relevanzgründen können bei weitem nicht alle eingehenden Anfragen positiv beschieden werden und vollständige Übernahmen von Schenkungen, Nachlässen oder Gelehrtensammlungen bilden − nicht zuletzt aufgrund der damit verbundenen Dublettenproblematik – eher die Ausnahme. Dennoch sehen sich FID im Rahmen ihrer Möglichkeiten in der Verantwortung, gefährdete Spezialsammlungen und -materialien für die Forschung zu erhalten und in diesem Sinne als „Last Resort“ zu fungieren. Dies gilt mittlerweile übrigens nicht nur für die Übernahme klassischer gedruckter Medien, sondern zum Teil auch für Bilder und Filme sowie vermehrt für Daten und digitale Anwendungen, wie es beispielsweise der FID Asien eindrücklich schilderte.

Neben der Last-Resort-Funktion agieren die regionalen FID aber auch mit Blick auf die jeweiligen Fachcommunites und deren spezialisierte Bedarfe, indem sie die Sammlungen und Spezialbestände kontextualisieren, um sie sichtbarer zu machen für die Forschung. Damit sie als Ausgangspunkt für die Forschung dienen können, ist zunächst eine umfassende Erschließung und, soweit es etwaige urheber- und vertragsrechtliche Umstände zulassen, Digitalisierung der betreffenden Titel notwendig. Beispiele für eine erweiterte Kontextualisierung und Sichtbarmachung von Teilbeständen sind u.a. ein umfangreicher Beitrag des FID Jüdische Studien zu dem US-amerikanischen Projekt „Footprints. Jewish Books through Time and Place“,8 eine Open-Access-Plattform für Ego-Dokumente und Nachlässe des FID Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa9 sowie ein geplantes Themenportal des FID Südasien mit Feldtagebüchern und digitalisierten Bildern zu Töpfern in einem Tempel im indischen Puri („Temple Potters of Puri“).10

Darüber hinaus ist es ein verfolgenswerter Ansatz, die einzelnen Sammlungen als Forschungsdaten zu betrachten und darauf hinzuwirken, dass in Forschungszusammenhängen aktiv mit diesen, oft auch forschungsgeschichtlich interessanten, Beständen gearbeitet wird, etwa in Form von (Drittmittel-)Projekten, für die Infrastrukturen bereitgestellt werden. Einzelne Nachlässe könnten beispielsweise im Rahmen einer Dissertation untersucht oder Teile der Tiefenerschließung in einen Forschungskontext eingebunden werden, aus dem heraus dann wiederum neue forschungsrelevante Daten generiert werden. Daher gilt es umso mehr, die dafür erforderliche Sichtbarkeit herzustellen, um die Forschenden und die Sammlungen zusammenzubringen.

Neben der Sichtbarkeit der Sammlungen wurde abschließend die Sichtbarkeit der Arbeit der regionalen Fachinformationsdienste in ihrer Gesamtheit thematisiert. In diesem Zusammenhang ergab sich eine Diskussion über die Öffentlichkeitsarbeit der FID auf bildgetriebenen Social-Media-Kanälen, die in der Frage mündete, wie „instagrammable“ die Arbeit der Fachinformationsdienste denn eigentlich sei. Es herrschte Einigkeit darüber, dass es sehr aufwändig ist, regelmäßig attraktiven Bildcontent zu generieren und FID-Themen publikumswirksam aufzubereiten. Obschon gerade aus der Sammlungstätigkeit gute Bilder hervorgehen könnten, müssen alle FID an diesem Punkt mit ihren Kapazitäten haushalten und können im Alleingang zumeist keine umfassende Präsentation in den sozialen Medien leisten.

Die Sitzung lebte auch in diesem Jahr von den blitzlichtartigen Eindrücken aus allen beteiligten Fachinformationsdiensten und der lebendigen Diskussion rund um das Thema „Sammlungen“, die die Vielfalt der Aktivitäten der regionalen FID einmal mehr zum Ausdruck brachten.

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

1 Dieser Beitrag berichtet über die öffentliche Arbeitssitzung der regionalen Fachinformationsdienste einschließlich Jüdische Studien und Romanistik am Dienstag, 04.06.2024, anlässlich der 112. BiblioCon in Hamburg.

2 Siehe hierzu auch den Auftritt des Netzwerks bei Webis − Sammelschwerpunkte an deutschen Bibliotheken: https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/FID-Netzwerk_Regionale_Fachinformationsdienste, Stand: 12.09.2024.

3 Folien siehe https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0290-opus4-188538.

4 FID, die alle vier Förderphasen erfolgreich durchlaufen haben, können sich voraussichtlich anschließend im Rahmen des FID-Programms für den neuen Förderzweig FIDplus qualifizieren, sofern dieser im Jahr 2024 durch die DFG verabschiedet wird.

5 LACARinfo, https://www.lacarinfo.de, Stand: 12.09.2024.

6 ARTOS, https://www.osmikon.de/servicemenue/ueber-uns/ueber-artos/, Frag den FID, https://www.osmikon.de/services/frag-den-fid, Stand jeweils: 12.09.2024.

7 Siehe hierzu auch: Riek, Ilona.; Sindt, Ruth: Die Sammeltätigkeit der regionalen FID – antiquiert oder aktuell? Vergnügen oder Verantwortung? Bericht über die öffentliche Arbeitssitzung der regionalen Fachinformationsdienste einschließlich Jüdische Studien und Romanistik, in: o-bib. Das Offene Bibliotheksjournal 10 (4), 2023. https://doi.org/10.5282/o-bib/5957.

8 Footprints, https://footprints.ctl.columbia.edu/, Stand: 12.09.2024.

9 Bei Ego-Dokumenten handelt es sich um Quellen wie Autobiografien, Tagebücher oder Briefe, in denen Personen Auskunft über sich selbst geben. Ego-Dokumente und Nachlässe zu und aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa, https://ego-dokumente.osmikon.de, Stand: 12.09.2024.

10 Der FID Nahost, Nordafrika und Islamstudien berichtete in diesem Zusammenhang überdies von einer Kooperation mit deutschen Orient-Instituten in Beirut und Istanbul, um Digitalisate der örtlichen Rara und Spezialsammlungen mit Hilfe des FID-Repositoriums zu einer größeren Sichtbarkeit zu verhelfen.