Jenseits von Schmuckschuber und Goldschnitt

Das Digitale Stadtlexikon Stuttgart

1. Stadtlexika im vor-digitalen Zeitalter

Die Idee, über die Geschichte einer Stadt, einer Region oder eines Landes mit Hilfe eines historischen Lexikons zu informieren, das Beiträge zu einzelnen “berühmten Söhnen und Töchtern“, Orten und Ereignissen bündelt, ist zugegebenermaßen nicht neu.1 Insbesondere Jubiläen, vor allem von Gründungen oder Stadterhebungen, brachten und bringen solche Publikationen, gerne aufwendig und mit vielen Illustrationen gestaltet, mit sich. Stellvertretend für eine Vielzahl von Titeln seien hier nur die umfangreichen Veröffentlichungen anlässlich der 2000-jährigen Gründung Augsburgs im Jahr 19852 und der 800-Jahr-Feier Bayreuths 19943 genannt.

Viele dieser ursprünglich in gedruckter Form erschienenen Lexika haben unterdessen einen Medienwechsel durchlaufen und sind nun auch online verfügbar. Für die erste Auflage des Augsburger Stadtlexikons verfassten 59 Autor*innen rund 2000 Lemmata. Es galt zum Zeitpunkt seines Erscheinens als Vorreiter mit wegweisender Vorbildfunktion für ähnliche Projekte in der deutschen Städtelandschaft. 1998 erschien eine völlig überarbeitete und um Überblicksartikel sowie rund 1000 Stichwörter von 100 Autor*innen erweiterte Ausgabe.4 Diese wiederum wurde 2007 digitalisiert und steht seither frei im Internet zur Verfügung. Neben einer Volltextsuche kann auch mittels einer Auflistung aller Artikel und über ein Verzeichnis der Autor*innen auf die einzelnen Artikel zugegriffen werden. Die Internet-Version des Augsburger Stadtlexikons wird fortlaufend ergänzt und aktualisiert.5 Ähnliches geschah mit dem 1999 erstmals in Buchform erschienenen Stadtlexikon Nürnberg.6 Auch hier wurden die Texte des gedruckten Mediums ins Digitale übertragen und liegen seit 2007 als Internet-Datenbank vor, die regelmäßig aktualisiert und erweitert wird.7 Anders als in diesen beiden Fällen, bei denen die Lexika im Zuge der Digitalisierung auf eine andere Ebene gehoben wurden – zum einen durch umfangreiche Erweiterungen, zum anderen durch die Möglichkeit der stetigen Aktualisierung – beschränkte sich der Wandel ins Digitale jedoch häufig auf eine Onlinestellung bereits vorhandener Texte. Neben der uneingeschränkten Verfügbarkeit ist der einzige Mehrwert, der sich gegenüber dem ursprünglichen Medium ergibt, eine Volltextsuche – Nutzer*innen können im Lexikon quasi ‚googeln‘. Mitte der 2010er Jahre kamen schließlich erste rein digitale Stadtlexika auf, deren inhaltliche Schwerpunkte und methodische Ansätze zunächst recht variabel blieben, so dass Wilfried Enderle 2018 konstatierte, dementsprechend könne „die Qualität sehr unterschiedlich sein“.8

2. Ein Stadtlexikon für Stuttgart – eine Herausforderung?

In Stuttgart, immerhin Landeshauptstadt, sechstgrößte Metropole Deutschlands und Standort mehrerer Hochschulen, gab es kein in Druckform vorliegendes stadtgeschichtliches Projekt, auf das hätte aufgebaut werden können. Zwar behandelt eine große Zahl von Einzelveröffentlichungen unterschiedlichste Aspekte der Stadtgeschichte, aber ein den modernen wissenschaftlichen Standards entsprechender Gesamtüberblick liegt nicht vor. Lediglich eine von Hansmartin Decker-Hauff begonnene und nach dessen Tod von Paul Sauer fortgesetzte dreibändige Geschichte der Stadt Stuttgart geht in Ansätzen in diese Richtung.9 Der reichbebilderte stadtgeschichtliche Überblick entstand zwischen 1966 und 1995, verfügt allerdings nur über wenige bzw. summarische Quellenangaben und endet bereits im Jahr 1819, als Stuttgart noch 50.000 Einwohner zählte. Ebenfalls erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die sehr gute, aber schon fast 180 Jahre alte zweibändige Darstellung von Karl Pfaff.10

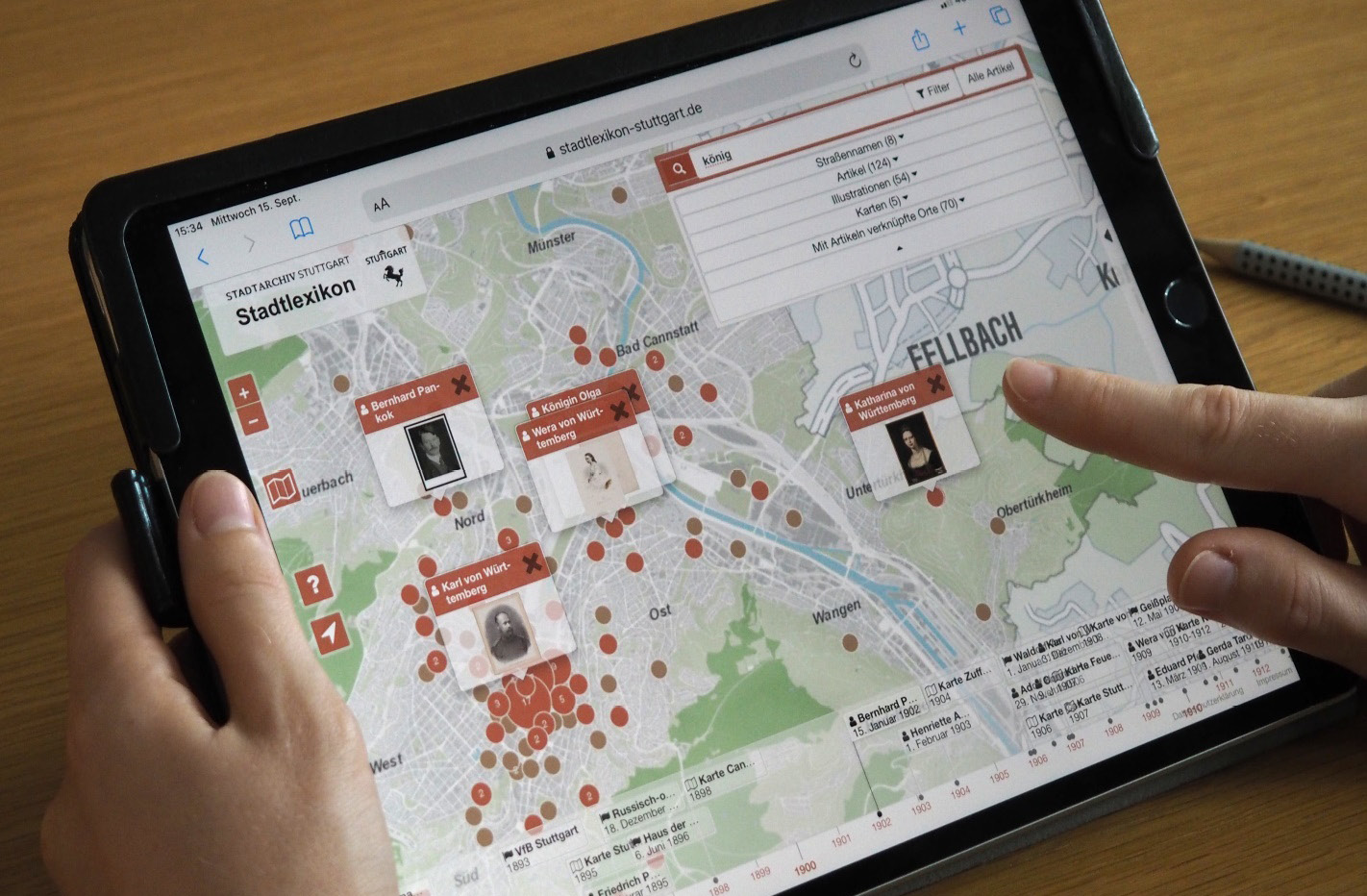

Für das Stadtarchiv Stuttgart, das als Kompetenzzentrum für Stadtgeschichte den Anspruch erhebt, diese Lücke zu schließen, lag in diesen vordergründig schlechten Voraussetzungen die Chance, die etwas ausgetretenen Pfade der Geschichtsvermittlung zu verlassen und mit einem neuartigen Konzept zu reüssieren. Im Mittelpunkt der dadurch angestoßenen Überlegungen stand der Wunsch, einen dem digitalen Zeitalter gemäßen Zugang zur Stadtgeschichte zu schaffen, der von einem möglichst breiten Publikum genutzt werden und nicht nur hübsch anzusehen, aber – im schlechtesten Fall – ungelesen im Regal stehen würde. Erklärtes Ziel war daher die Symbiose des vielfältigen Potentials virtueller Medien mit der traditionellen Qualität einer wissenschaftlichen Buchpublikation. Das Ergebnis einer anderthalbjährigen Konzeptions- und Umsetzungsphase ist das Digitale Stadtlexikon Stuttgart, das unter https://www.stadtlexikon-stuttgart.de im April 2018 live ging (vgl. Abb. 1).

Seit dem Start ist das Digitale Stadtlexikon zu einer festen Größe innerhalb der historisch interessierten Bevölkerung Stuttgarts und darüber hinaus geworden. Eine erste konkrete Bestätigung des Innovationscharakters erfolgte bereits 2019 mit der Nominierung für den renommierten Grimme Online Award. Ebenfalls 2019 wurde das Projekt im Rahmen des vierten Leuchtturmwettbewerbs des Staatsanzeigers Baden-Württemberg ausgezeichnet.11 Im Jahr 2020 konnte der arbeitsintensive Redaktionsprozess durch eine Personalaufstockung optimiert werden, was im Folgejahr 2021 eine Fokussierung auf technische Verbesserungen ermöglichte, wodurch die Funktionsvielfalt erheblich erweitert und die Usability ebenso gestärkt wurde. Die Konzentration auf den inhaltlichen Ausbau seit 2022, verbunden mit der Akquise weiterer Autor*innen sowie der Erschließung neuer Themenfelder, führte zu einem starken Zuwachs an Lemmata. Die positive öffentliche Resonanz ist dabei ein wichtiger Faktor: Es ist davon auszugehen, dass jährlich rund 13.000 Personen – Tendenz steigend –

auf das Lexikon zugreifen. Neben sehr vielen Rückmeldungen aus der Bürgerschaft ist es für das Redaktionsteam hinter dem Lexikon interessant zu sehen, dass die Texte auch im wissenschaftlichen Bereich Anklang finden und zitiert werden.12 In der Eigenwahrnehmung als digitales Publikationsformat ist dies konsequent, zumal ein Permalink zur Zitation explizit angeboten wird.

3. Advantage Online

Der Ansatz, ein Lexikon „digital-born“ auf den Weg zu bringen, erlaubt Differenzierungen in der Akzentuierung, die in einer gedruckten Publikation schlichtweg unmöglich sind. Bereits die Gelegenheit zur unmittelbaren Korrektur oder inhaltlichen Anpassung aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse stellt einen arbeitsökonomischen Vorteil gegenüber jedweder analogen Fassung dar. Zur wissenschaftlichen Transparenz gehört dabei freilich die Kennzeichnung mittels einer Versionierung. Ferner ist die Ergänzung mit zusätzlichen Lemmata flexibel sowie unproblematisch lösbar und auf Vorschläge – sei es aus der Politik, sei es aus Interessensgruppen der Bevölkerung – kann mit verkürzter Reaktionszeit eingegangen werden. Schließlich haben die Erfahrungen während der Pandemie vor Augen geführt, dass niedrigschwellig online nutzbare Informationssysteme entscheidend zur wissenschaftlichen Erkenntnissicherung beitragen können.

Selbst im Vergleich zu anderen historischen Online-Stadtlexika verfolgt das Stadtlexikon Stuttgart einen innovativen Weg, indem bereits bei der Konzeption dem historischen Kartenmaterial eine zentrale Rolle eingeräumt wurde: „Die Karte ist der Star!“ lautet die Losung, die den Markenkern des Lexikons bis heute zum Ausdruck bringt. Die damit im Kontext stehenden GIS-Features (Geographische Informationssysteme) visualisieren im Stadtraum Entwicklungen, Prozesse und Verknüpfungen, die in einer reinen Textfassung nur sehr umständlich oder gar nicht umsetzbar wären. Aufbauend auf der Überzeugung, dass sich Geschichte im Raum vollzieht und historische Zusammenhänge nicht nur in schriftlicher Form, sondern auch grafisch repräsentiert werden können, wurde das Stadtlexikon Stuttgart geschaffen, um Stadtgeschichte kartenbasiert erlebbar zu machen.13 Inzwischen sind es 56 historische und thematische Karten, die das Herzstück des Lexikons und zugleich ein signifikantes Alleinstellungsmerkmal bilden. Die intuitive Überblendungsfunktion, in der sich Kartenausschnitte mit unterschiedlichen Transparenzwerten vergleichen lassen, erlaubt ein Umschalten zwischen damals und heute und findet großen Anklang bei Nutzer*innen. Ähnlich beliebt und zudem für die alltägliche praktische Arbeit im Archiv überaus hilfreich ist eine Suchfunktion nach historischen Straßennamen, die aus unterschiedlichen Gründen14 aus dem Stadtraum verschwunden sind. Es öffnet sich bei der Auswahl einer entsprechenden Straße derjenige Plan, auf der der Name zuletzt nachvollzogen werden kann und erschließt darüber den aktuellen Straßennamen. In einem gedruckten Werk wären solche Zugänge bestenfalls eingeschränkt über umständliche Konkordanzen oder Registereinträge möglich.

Außerdem ist die Karte eine Zugriffsmöglichkeit, um Lemmata gezielt aufzurufen. Jeder Artikel ist mit einem Punkt auf der Karte im Stadtraum verortet. Gleichermaßen ist jedes Lemma auf einer Zeitleiste verankert, was ein weiterer Weg zum Aufruf des Artikels ist. Der meistgenutzte Zugang dürfte jedoch schlichtweg über die Eingabe im zentralen Suchschlitz sein. Die dann ausgeworfene Trefferliste kann nach Artikeln gefiltert werden und wirkt sich dynamisch auf die Kartendarstellung, den Karteninhalt und den Kartenausschnitt aus. Die Volltextsuche berücksichtigt außerdem Metadaten, z.B. die Bildunterschriften der Illustrationen oder die Beschreibungen der Karten sowie die Straßennamen.

Das Verhältnis zwischen Lemma und Ort berührt noch eine weitere Funktion, denn mit den meisten Artikeln ist nicht nur ein Ort verknüpft, sondern oftmals gleich mehrere. Durch diese, mit dem Akronym mAvO – mit Artikeln verknüpfte Orte – bezeichneten Punkte im Stadtraum lassen sich soziokulturelle Netzwerke ebenso wie inhaltliche Cluster darstellen. Bei Personen können es beispielsweise unterschiedliche Lebensstationen (Geburtshaus, Schule, Wohn- oder Wirkungsstätte) sein, die als Spuren im Stadtraum sichtbar gemacht werden. Selbstverständlich ist diese Methode auch auf die anderen Rubriken anwendbar. Insbesondere langlebige Institutionen wechselten bisweilen (mehrfach) die Räumlichkeiten und viele historische Ereignisse fanden nicht zwangsläufig nur an einem Ort statt. So dauerte der Besuch von Queen Elisabeth II. 1965 zwar lediglich fünf Stunden, doch gab es ein breit gefächertes Programm. Dieses begann mit der Begrüßung am Hauptbahnhof, hatte am Fernsehturm mit dem Eintrag ins Goldene Buch seinen Höhepunkt und endete auf dem Balkon des Neuen Schloss vor der versammelten Menschenmenge offiziell.15 Diese und weitere Stationen sind als mAvOs im zugehörigen Artikel vermerkt.

4. Der Weg zum Lexikon

Im Rahmen der konzeptionellen Entwicklung des Digitalen Stadtlexikons galt es nach der grundsätzlichen Entscheidung, den digitalen Weg zu beschreiten, sehr unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen. Der wichtigste Schritt war zweifellos die Gewinnung des Stadtmessungsamts als Kooperationspartner. Für das Stadtarchiv mit einer Kernkompetenz in der Geschichtswissenschaft ist die Aufbereitung und Vermittlung historischer Inhalte zwar ein alltägliches Geschäft, doch erfordert die enge Verzahnung mit dem gegenwärtigen Stadtraum eine zusätzliche Expertise. Das Stadtmessungsamt mit seinem kartographischen Spezialwissen, einer profunden informationstechnischen Kompetenz und vielen Spezialist*innen für GIS-Anwendungen ist vor diesem Hintergrund ein idealer Partner. Beide städtischen Einrichtungen haben freilich weder die Ressourcen noch die Möglichkeiten, die vielgliedrige Programmierarbeit von der Konzipierung der Software-Architektur bis hin zu Updatesupport, Wartung und Entwicklung sicherzustellen. Darum kümmert sich ein externer Dienstleister, die in Stuttgart ansässige Firma Spicetech GmbH.

Die inhaltliche Federführung übernimmt das Stadtarchiv, das im Vorfeld die grundlegenden Rahmenbedingungen absteckte. Dass der Bezugsrahmen das heutige Gemeindegebiet bzw. der Stadtkreis Stuttgart ist, versteht sich bei zwei kommunalen Einrichtungen von selbst. Des Weiteren war von Beginn an klar, dass das Lexikon ausschließlich browserbasiert arbeiten soll und keine Installation eines Programms oder einer App notwendig sein darf. Es stand ebenfalls außer Frage, dass ein responsives Webdesign, das gleichermaßen mobil und am Desktop funktioniert, Anwendung finden sollte. Einerseits ist das Prinzip spätestens seit Anfang der 2010er Jahre im Webdesign ubiquitär, andererseits war es offensichtlich, dass viele potentielle Nutzer*innen sich selbst im (realen) Stadtraum aufhalten würden, wenn sie das Lexikon zur Recherche nutzen. Mit dieser Entscheidung korrespondiert schließlich ein weiterer Punkt: Es war von Beginn an vorgesehen, die Benutzeroberfläche so klar wie möglich zu strukturieren. Nichts soll von der Kernfunktion der Recherche ablenken.

Ein anderer Aspekt, der den Macher*innen gleichermaßen von vorneherein klar schien, aber in der Kommunikation immer wieder neu vermittelt werden muss, ist die Tatsache, dass es sich explizit um ein historisches Stadtlexikon handelt. Um beispielsweise als Person mit einem Artikel gewürdigt zu werden, bedarf es abgesehen vom unabdingbaren Stuttgartbezug und der – keineswegs immer einfach zu umreißenden – historischen Bedeutung16 leider auch des Todes des oder der Betreffenden. Ereignisse wiederum sollten so weit zurückliegen, dass sie als abgeschlossen definiert werden können. Auch sollte der Ereignischarakter bereits von den Zeitgenossen wahrgenommen worden sein. Die laufenden Arbeiten am Bahnhof „Stuttgart 21“ und die damit verbundenen Proteste und Kontroversen sind daher – noch – kein Lemma; die historischen Bahnhofsbauten hingegen schon.17 Nicht vorgesehen sind folglich Cluster von Orten, die tagesaktuell zweifellos interessant sind, aber keinen historischen Bezug haben – Apotheken mit Nachtdienst, Eisdielen, Indoor-Spielplätze, Öffentliche Toiletten, U-Bahnhöfe, etc. Anfragen mit der Bitte zur Einbindung gibt es dennoch, sowohl von städtischer Seite als auch von Bürger*innen. Ähnlich restriktiv ist die Auswahl der Beiträge, die eine gewisse ‚Lemmawürdigkeit‘ und Qualität haben müssen. Im Gegensatz zu Formaten, die stärker im Bereich der Citizen Science angesiedelt sind18, setzt das Stadtlexikon Stuttgart auf einen institutionalisierten Gatekeeper, das Stadtarchiv selbst. Sämtliche Lemmata entstehen als Auftragsarbeit und basieren nicht etwa auf unaufgeforderten Einsendungen. Nutzer*innen können gleichwohl als Korrektiv dienen, müssen sich mit Hinweisen, Vorschlägen und Änderungswünschen jedoch dezidiert an das Archiv wenden. Geschrieben werden die Texte von Expert*innen für das jeweilige Thema. Diesen wird zwar bei der Ausgestaltung im Detail freie Hand gelassen, jedoch gelten formalisierte Vorgaben hinsichtlich des Umfangs (maximal 10.000 Zeichen) sowie der Struktur des Beitrags (neben dem Haupttext müssen ein kurzes Abstract, Quellen- und Literaturhinweise sowie ein für das Lemma kennzeichnendes Datum geliefert werden). Ein lexikalischer Schreibstil ist verständlicherweise erwünscht.

5. Status Quo

Das Lexikon umfasst im Jahr 2024 nahezu 300 Artikel in den Sparten Personen, Orte, Ereignisse, Themen und Institutionen. Etwa die Hälfte aller Artikel bezieht sich auf Personen. Hinzu kommen inzwischen weit über 1.000 Abbildungen, die neben klassischen visuellen Quellen wie Fotos, Gemälden, Graphiken, Plakaten oder Postkarten auch Ausschnitte aus Akten, Autographen, Urkunden oder Münzen zeigen. Die breite Einbindung möglichst unterschiedlicher Quellenkategorien ist ein bewusster Schritt, denn das Bildmaterial soll vorrangig aus den Beständen des Stadtarchivs bezogen werden, um als Synergieeffekt dessen reichhaltige Überlieferung publik zu machen – als Schaufenster der Bestände. Wenn irgend möglich, werden die Bilder außerdem unter eine gemeinfreie Lizenz gestellt (CC BY-SA 3.0). Im Umkehrschluss ist die einwandfreie, rechtssichere Klärung von Bildrechten ein zentrales Anliegen. Als weiteres Angebot an die Nutzer*innen sind die handschriftlichen Texte, die oftmals schwer lesbar sind, mit einer Transkription versehen. Alle aktuellen sowie etwa 1200 historische Straßennamen sind ebenfalls recherchierbar.

6. Ausblick und Fazit

Grundsätzlich ist das Lexikon nicht auf einen Abschluss im Sinne von Vollständigkeit ausgelegt. Wie schon seit Beginn des Projektes, ist es ein kontinuierliches Anliegen, parallel die technische Entwicklung – diese beinhaltet zugleich die Wartung und die datensichernde Anpassung an sich entwickelnde Standards – und den inhaltlichen Ausbau voranzutreiben. Technisch laufen Bestrebungen, neue Gruppen von Nutzer* innen zu gewinnen. Ein proaktiv eingeschlagener Weg betrifft eine barriereärmere Bedienbarkeit. Gezielt sollen Personen mit Einschränkungen im Sehvermögen und in der Motorik angesprochen werden, welche durch die Implementierung eines Screenreaders, verschiedener Farbschemata sowie einer mauslosen Steuerung einen einfacheren Zugriff auf die Informationen erhalten sollen. Ebenfalls geplant ist, die bisherigen Bestrebungen im Bereich SEO (Search Engine Optimization) weiter auszuweiten, um die Präsenz des Lexikons im Netz zu steigern. Hierzu ist ein genaueres Verständnis wünschenswert, nach welchen Kriterien und wie die Nutzer*innen suchen. Die weitere inhaltliche Erschließung setzt neben offensichtlichen Lücken zusätzlich auf bislang unterrepräsentierte Themen der Stadtgeschichte. Zudem ist die stärkere Berücksichtigung der Geschichte der Vororte, vor und nach ihren Eingemeindungen, ein Anliegen, das gelegentlich von Bürger*innen vorgetragen wird. Alle diese Verbesserungen sind allein aufgrund der Konzeption als digital-born-Lexikon machbar. Schließlich eröffnen sich so auch völlig andere Nutzungsmöglichkeiten. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand mit einem mehrbändigen Lexikon mit Goldschnitt und im Schutzschuber zu einem thematischen Stadtspaziergang aufbricht, während dies mit Tablet oder Smartphone problemlos möglich ist. Ein Wermutstropfen und ein nicht auszuräumender Nachteil gegenüber der traditionellen Publikation muss jedoch ebenfalls angesprochen werden: Einen antiquarischen Sammlerwert wird das Digitale Stadtlexikon wohl nicht erzielen. Für ein guterhaltenes und vollständiges Exemplar der Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné von Diderot und d’Alembert legt man durchschnittlich 40.000 Euro auf den Tisch. Auch dem seit Frühsommer 2024 viral gehenden – und auf einer TikTok-Welle basierenden19 – Trend zur individuellen Aufwertung von Buchschnitten mit Farbspielen und Motivvariationen muss sich das Digitale Stadtlexikon Stuttgart zwangsläufig leider verschließen. Schmuckschuber und Goldschnitt ständen ihm sicherlich gut, doch dazu wird es nicht kommen.

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

1 Dieser Beitrag beruht auf dem Vortrag „Jenseits von Schmuckschuber und Goldschnitt. Das Digitale Stadtlexikon Stuttgart“ am 05.06.2024 auf der 112. BiblioCon in Hamburg.

2 Baer, Wolfram; Bellot, Josef; Falk, Tilman u.a. (Hg.): Augsburger Stadtlexikon Geschichte, Gesellschaft, Kultur, Recht, Wirtschaft, Augsburg 1985.

3 Trübsbach, Rainer: Geschichte der Stadt Bayreuth, 1194–1994, Bayreuth 1993.

4 Grünsteudel, Günther (Hg.): Augsburger Stadtlexikon, Augsburg 1998, 2. Auflage.

5 Wißner-Verlag GmbH & Co. KG: Stadtlexikon Augsburg, wissner.com, o.A.https://www.wissner.com/stadtlexikon-augsburg/startseite, Stand: 16.07.2024. Zur Geschichte des Augsburger Stadtlexikons siehe auch: Wißner-Verlag GmbH & Co. KG: Stadtlexikon Augsburg, wissner.com, o.A. https://www.wissner.com/stadtlexikon-augsburg/startseite/30-stadtlexikon-augsburg/85-zur-entstehung-des-augsburger-stadtlexikon-online, Stand: 16.07.2024; o.A.: Augsburger Stadtlexikon, wikipedia.de, 27. Juni 2024, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Augsburger_Stadtlexikon&oldid=246259166, Stand: 16.07.2024.

6 Diefenbacher, Michael; Endres, Rudolf (Hg.): Stadtlexikon Nürnberg, Nürnberg 1999.

7 Stadt Nürnberg, Stadtarchiv: Stadtlexikon Nürnberg, nuernberg.de, o.A., https://www.nuernberg.de/internet/

stadtarchiv/publikationen_einzeln_stadtlexikon.html, Stand: 19. 07. 2024.

8 Enderle, Wilfried: Fakten und Informationen im digitalen Raum. Von Lexika, historischen Sachwörterbüchern und biografischen Nachschlagewerken zu historischen Informationssystemen, in: Busse, Laura; Enderle, Wilfried; Hohls, Rüdiger u.a. (Hg.): Clio Guide. Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften, Berlin 2018 , 2. Auflage (Historisches Forum, 23), S. A.3-1–A.3-30, hier A.3-36.

9 Decker-Hauff, Hansmartin: Geschichte der Stadt Stuttgart. Von der Frühzeit bis zur Reformation, Stuttgart u.a. 1966; Sauer, Paul: Geschichte der Stadt Stuttgart. Von der Einführung der Reformation bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, Stuttgart u.a. 1993; Sauer, Paul: Geschichte der Stadt Stuttgart. Vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Abschluß des Verfassungsvertrags für das Königreich Württemberg, Stuttgart u.a. 1995.

10 Pfaff, Karl: Geschichte der Stadt Stuttgart, nach Archival-Urkunden und anderen bewaehrten Quellen, 2 Bde., Stuttgart 1845, ND Frankfurt/Main 1981.

11 Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG: 21 Projekte wollen Leuchttürme sein, archiv.staatsanzeiger.de,

o.A. https://archiv.staatsanzeiger.de/staatsanzeiger/buergerbeteiligung/reportagen/, Stand: 19.07.2024; Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG: 15 Leuchttürme des Digitalen Wandels ausgezeichnet, archiv.staatsanzeiger.de, 23.05.2019, https://archiv.staatsanzeiger.de/staatsanzeiger/buergerbeteiligung/, Stand 19.07.2024.

12 Auch im nicht-digitalen, vgl. z.B. aktuell Auge, Oliver: „Groß Vögel wollen toch große Nest haben“. Württembergs multipolare Residenzlandschaft im Spätmittelalter, in: Dobras, Wolfgang; Müller, Matthias (Hg.): Residenzstädte in der Transformation. Konkurrenzen, Residenzverlust und kulturelles Erbe als Herausforderung, Göttingen 2024 (Stadt in der Geschichte, 48), S. 85–112, hier Anm. 6.

13 Osterhammel, Jürgen: Räume, in: Budde, Gunilla; Freist, Dagmar; Günther-Arndt, Hilke (Hg.): Geschichte. Studium – Wissenschaft – Beruf, Berlin 2008, S. 86–120, v.a. S. 88–90.

14 Handro, Saskia: Historische Orientierung gesucht! Straßennamendebatten als Forschungsgegenstand und geschichtskulturelle Praxis, in: Frese, Matthias; Weidner, Marcus (Hg.): Verhandelte Erinnerungen. Der Umgang mit Ehrungen, Denkmälern und Gedenkorten nach 1945, Paderborn 2018, S. 253–278.

15 Munz, Isabella: Besuch von Königin Elizabeth II. von Großbritannien in Stuttgart am 24. Mai 1965, in: Stadtarchiv Stuttgart, stadtlexikon-stuttgart.de, Stand: 19.04.2018, https://www.stadtlexikon-stuttgart.de/article/0ded3dbc-fa8c-49dd-895d-648e90596ffa/1/Besuch_von_Koenigin_Elizabeth.html, Stand: 18.07.2024.

16 Schieder, Theodor: Über den Beinamen „der Große“. Reflexionen über historische Größe, Opladen 1984 (Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 271).

17 Räntzsch, Andreas: Alter Centralbahnhof, in: Stadtarchiv Stuttgart, stadlexikon-stuttgart.de, Stand: 19.04.2018, https://

www.stadtlexikon-stuttgart.de/article/5d52f508-3097-45e5-bdd4-e1b6c704153e/1/Alter_Centralbahnhof.html, Stand: 19.07.2024; Räntzsch, Andreas: Hauptbahnhof, in: Stadtarchiv Stuttgart, stadtlexikon-stuttgart.de, Stand: 19.04.2024, https://www.stadtlexikon-stuttgart.de/article/f435a79d-02e1-4a17-9e8f-b2f8c1a88ff5/1/Hauptbahn hof.html, Stand: 18.07.2024.

18 Oswald, Kristin: Wie realistisch sind die Erwartungen an Citizen Science?, in: Carius, Hendrikje; Prell, Martin; Smolarski,

René (Hg.): Citizen Science in den Geschichtswissenschaften. Methodische Perspektive oder perspektivlose Methode?, Göttingen u.a. 2023 (DH&CS Schriften des Netzwerks für digitale Geisteswissenschaften und Citizen

Science, 3), S. 23–40.

19 Hörnlein, Katrin: Rundum bunt. Buch-Trend auf TikTok, zeit.de, Stand: 15.06.2024, https://www.zeit.de/2024/26/buch-trend-tiktok-bunte-schnittflaechen-farbschnitt-drucker, Stand: 19.07.2024.