Die Methode „LEGO® Metadaten für die Reproduzierbarkeit“ wird an der Humboldt-Universität (HU) seit mehreren Jahren genutzt, um die Herausforderung zu vermitteln, durch gute Dokumentation reproduzierbare Forschung zu betreiben. Sie wird im Rahmen von Lehrveranstaltungen (Bibliothekswissenschaften), in Zusammenarbeit mit Kolleg*innen als Online-Veranstaltung im Rahmen der „Love-Data-Week“ und in gekürzter Form in einzelnen Schulungen eingesetzt. Im Rahmen der 112. BiblioCON konnte sie auch in einem Hands-on Lab getestet werden.1 Weitere Anwendungsszenarien, z.B. für die Lange Nacht der Wissenschaften oder als kurzer Impuls in Schulungsveranstaltungen wurden entworfen, aber noch nicht durchgeführt. Auch diese Ideen werden im hier vorliegenden Bericht vorgestellt.

Damit versteht sich dieser Bericht auch als Handreichung für alle, die diese Methode selbst durchführen wollen und Informationen suchen, die über die reine Methode hinaus gehen. Die ursprüngliche Beschreibung der Methode ist zusammen mit den benötigten Vorlagen auf Zenodo veröffentlicht.2

Die Methode simuliert Forschungsprozess, Dokumentation und Reproduktion des Forschungsergebnisses, indem zuerst Fahrzeuge mit LEGO® gebaut und dabei der Bauprozess dokumentiert wird und danach mit Hilfe der entstandenen Dokumentation von einer anderen Gruppe das Fahrzeug nachgebaut wird. Den Gruppen werden unterschiedliche Materialien zur Dokumentation gestellt, so dass verschiedene Strategien und unterschiedliche formale Randbedingungen der Dokumentation in der Auswertungsphase reflektiert werden können.

Kurz zusammengefasst läuft eine Veranstaltung mit dieser Methode wie folgt ab:

Nach einer kurzen Begrüßung beginnt direkt die Durchführung der Methode – sie ist am wirkungsvollsten, wenn die Teilnehmenden keine konkrete Idee haben, was genau vermittelt werden soll.

Die Teilnehmenden werden in etwa gleich große Gruppen eingeteilt. Empfohlene Gruppengröße: 3 bis max. 6 Personen.

Jede Gruppe bekommt LEGO® -Steine und den schriftlichen Arbeitsauftrag, gemeinsam ein Fahrzeug zu bauen und dabei den Bauvorgang zu dokumentieren. Die zur Verfügung stehende Zeit ist limitiert (z.B. 25 Min.).

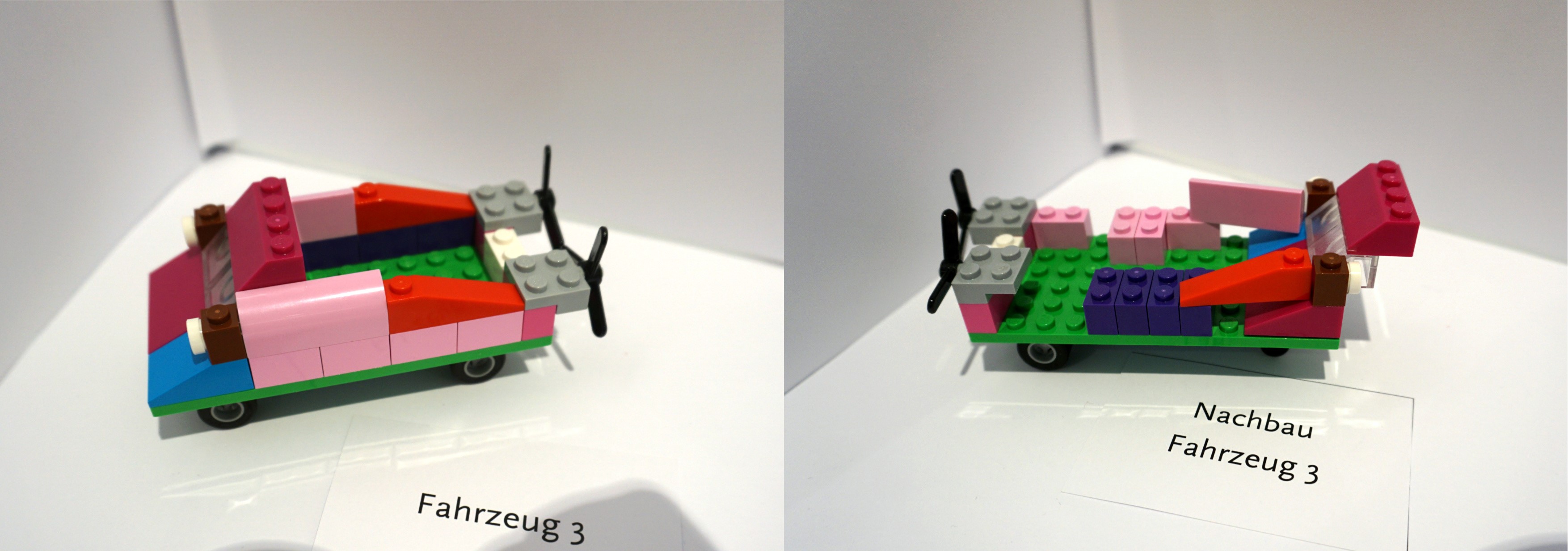

Die fertigen Fahrzeuge werden von der Workshopleitung (WL) fotografisch dokumentiert und danach durch die Gruppe demontiert.

Für die zweite Runde wechseln die Gruppen bzw. ihre Dokumentationen die Stationen.

Jetzt haben die Gruppen die Aufgabe, anhand der Dokumentation einer anderen Gruppe das jeweilige Fahrzeug nachzubauen. Da nicht mehr dokumentiert werden muss, ist diese Phase etwas kürzer (z.B. 20 Min.).

In dieser Zeit bereitet die WL die Fotos so auf, dass sie gemeinsam betrachtet werden können, z.B. durch Einfügen in vorbereitete Folien.

In der Auswertungsphase werden die Fotos der Originale mit den entstandenen Nachbauten verglichen.

Im daraus resultierenden Gespräch werden aus den Erfahrungen, die die Gruppen gemacht haben, Rückschlüsse für den realen Dokumentationsprozess in der Forschung gezogen und Vor- und Nachteile verschiedener Herangehensweisen abgewogen.

Das Gespräch zur Auswertung ist in der Regel geprägt von der Erfahrung, dass Anweisungen, die von der bauenden Gruppe als eindeutig verstanden wurden, von den Nachbauenden anders oder nicht eindeutig interpretiert wurden. Hinzu kommt, dass realisiert wird, wie anspruchsvoll Dokumentation unter Zeitdruck ist. Diese Erfahrung machen besonders die Gruppen, die zuerst bauen und erst im Anschluss die Dokumentation beginnen.

Um weitere Aspekte von Dokumentation und Forschungsplanung in der Auswertung adressieren zu können, haben die Gruppen unterschiedliche Voraussetzungen im Dokumentations- und Nachbauprozess:

Gruppe 1: leeres Blatt, nur die Arbeitsanweisung

Gruppe 2: Tabelle, die den Dokumentationsprozess strukturiert

Gruppe 3: leeres Blatt und eine Liste der zur Verfügung stehenden Bausteine

Gruppe 4: Tabelle und eine Liste der zur Verfügung stehenden Bausteine.

Die unterschiedlichen Voraussetzungen ermöglichen eine Diskussion, wie hilfreich es ist, eine Struktur für die Dokumentation des Bauprozesses vorzugeben, ob das vorgegebene Schema der Tabellen für den Zweck passt oder weitere Informationen erfasst werden sollten und wie die verwendeten Steine am besten beschrieben werden, damit sie für die Nachbauenden eindeutig identifizierbar sind.

Die hier kurz vorgestellte Methode kann für verschiedene Einsatzszenarien angepasst werden, die zusammen mit den Erfahrungswerten aus verschiedenen Veranstaltungen hier vorgestellt werden.

Die Methode wurde als Präsenzveranstaltung entwickelt, kann aber auch online durchgeführt werden. Die Adaption für Onlineveranstaltungen erfolgte 2020 durch die Übersetzerin der Methode in Zusammenarbeit mit anderen FDM-Trainer*innen, eine Dokumentation wurde aber bisher nicht veröffentlicht.3

Es wird pro Gruppe eine Person benötigt, die das LEGO®-Set bei sich hat, dazu eine WL, die die Veranstaltung moderiert.

Es hat sich bewährt, dass die Personen mit den LEGO®-Sets mit zwei Videokonferenz-Sitzungen auf zwei getrennten Geräten (z.B. Laptop und Tablet) oder mit zwei Kameras in einer Sitzung arbeiten. Die zweite Kamera bzw. das zweite Gerät wird so ausgerichtet, dass alle Teilnehmenden der Breakout-Session die Steine in einem eigenen Bild sehen und so Anweisungen zum Bauvorgang geben können.

Aufgabenstellungen und Dokumentation werden als Online-Dokumente per Link zur Verfügung gestellt, sodass diese von den Teilnehmenden online bearbeitet werden können.

Für die Auswertung werden von den Personen mit den LEGO®-Sets Fotos erstellt, die dann an die WL geschickt werden.

Abgesehen von diesen Anpassungen läuft die Methode wie oben beschrieben ab. Die Gruppen können bei Bedarf etwas größer sein, weil das Online-Format zum einen ermöglicht, dass mehrere Personen an der Dokumentation gleichzeitig arbeiten, zum anderen ist es wahrscheinlicher, dass einzelne Personen zu stillen Beobachter*innen werden.

Beide Formate wurden in verschiedenen Kontexten an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) auch in Zusammenarbeit mit Kolleg*innen aus anderen Berliner Einrichtungen mehrfach durchgeführt, wo-raus sich im Austausch mit den verschiedenen Kolleg*innen Anpassungen und Abwandlungen ergeben haben:

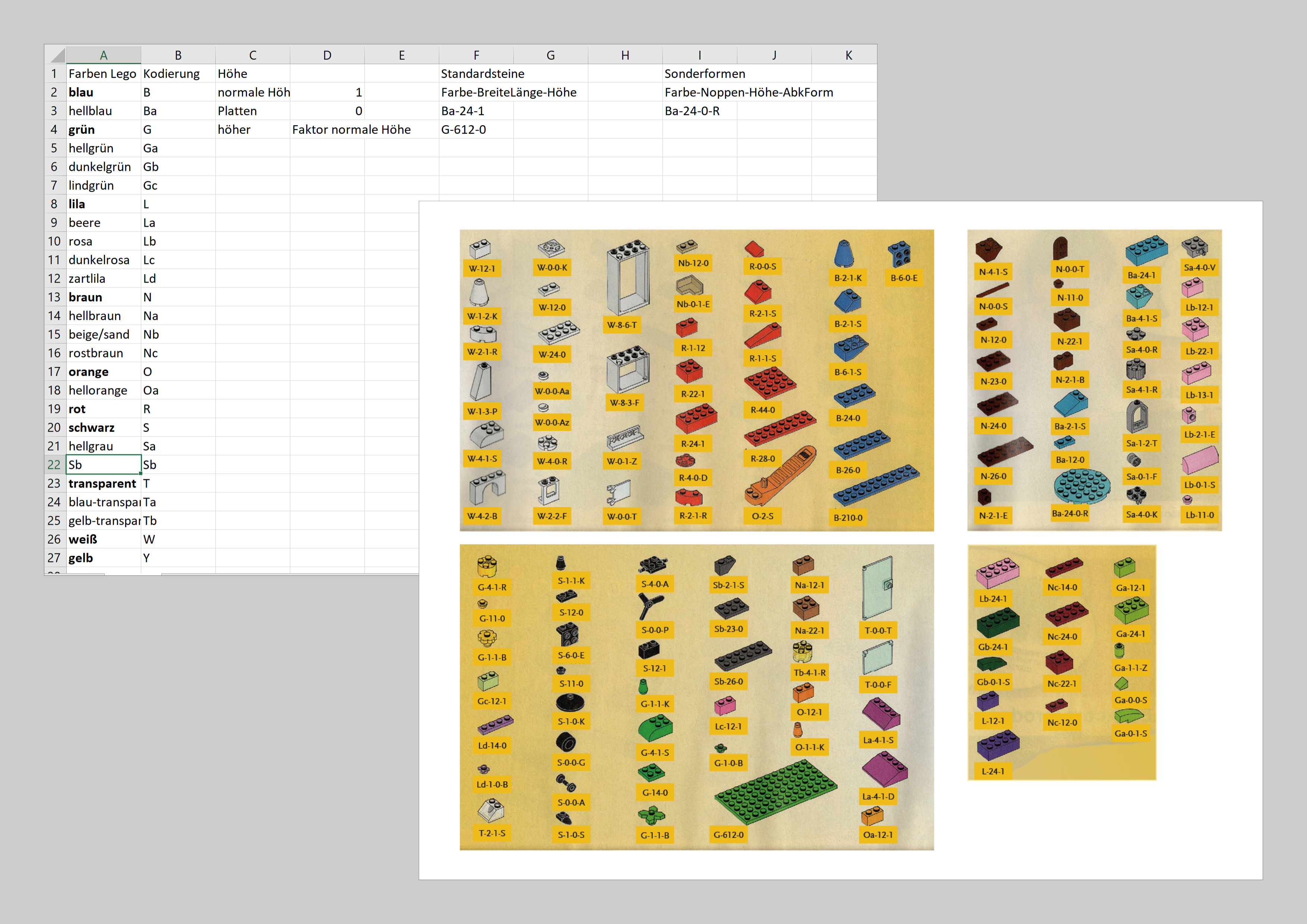

Steinliste

Die Methode sieht eine Liste der zur Verfügung stehenden Steine mit der von LEGO® verwendeten Systematik vor. Als Erweiterung wurde für die Bezeichnung der Bausteine eine eigene Systematik entwickelt, die die Farben, Anzahl der Noppen, Höhe und ggf. Sonderformen kodiert. Dadurch ist es in der Zusammenarbeit deutlich einfacher, die Bezeichnung der Steine zu ermitteln und besonders das Wiederfinden der Steine in der Liste ist beim Nachbau weniger zeitraubend. Damit wird bei einer Gruppe (z.B. Gruppe 3) nicht die international genutzte und einheitliche Bezeichnung von LEGO® verwendet, sondern eine besser handhabbare aber nur lokal verständliche Bezeichnung. Dieses Spannungsfeld ermöglicht Diskussionen zu Sinn und Problemen lokaler Lösungen und kann Auswege aus dem Dilemma wie z.B. Konkordanzen aufzeigen.

Anzahl der zu verbauenden Steine

Die Anweisungen in der Originalanleitung sehen vor, dass für den Bau eines Fahrzeuges 15 – 30 Steine verwendet werden sollen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass daraufhin einzelne Gruppen taktisch vorgehen und einen möglichst simplen Aufbau mit möglichst wenigen Steinen wählen. Da je nach Zählung bzw. genutzten Radkonstruktionen bereits das „Fahrgestell“ (eine Grundplatte mit vier Rädern) bis zu 13 Bausteine erfordert, entstanden Fahrzeuge, die meist fehlerfrei zu reproduzieren waren und damit zu weniger erlebten Problemen und Besonderheiten beim Nachbau führten. Dieses Vorgehen trat allerdings nie bei allen vier Gruppen gleichzeitig auf, sodass die Lernziele dennoch erreicht werden konnten, weil die Erlebnisse der anderen Gruppen eine umfassende Auswertung ermöglichten. Übertragen auf die Forschung würde eine solche Selbstbeschränkung bedeuten, dass der Forschungsprozess auf den kleinsten gemeinsamen Nenner heruntergefahren wird und kreative Prozesse keinen Raum mehr bekommen. Dies widerspricht in der Regel dem Selbstverständnis von Forschenden.

Aus diesem Grund wurde die Anleitung für die Bauphase an dieser Stelle angepasst: „Nutzen Sie dafür neben Rädern/Propellern inkl. Felgen und Achsen weitere 20 bis 30 Bausteine.“

Baustein-Sets

Die Methode ist im Original so konzipiert, dass keine einheitlichen Baustein-Sets benötigt werden, sondern hinreichend abwechslungsreiche Sets aus einer größeren Sammlung von Bausteinen zusammengestellt werden. In diesem Fall wechseln die Gruppen für die Reproduktionsphase die Tische bzw. die Breakout-Sessions. An der HU wurden einheitliche Sets eingeführt, die mit über 200 Steinen inklusive zwei Sorten von Rädern, Propellern und anderen Sonderteilen genug Bandbreite für kreative Fahrzeuge bieten. Diese Entscheidung birgt mehrere Vorteile:

Die Gruppen bleiben an ihren Tischen und nutzen die Steine für ihr Fahrzeug und auch für den Nachbau. Die Dokumentation wandert zwischen den Gruppen. Dies ist bei Präsenzveranstaltungen weniger relevant, bei Online-Veranstaltungen wird vermieden, dass der*die Bauende das Zieldesign bereits kennt und deshalb beim Nachbau unbewusst dieses Wissen verwendet. Dieser Aspekt war entscheidend für die Einführung einheitlicher Sets.

Die Übersicht der enthaltenen Steine kann als PDF heruntergeladen und direkt zu einer Steinliste zusammengestellt werden, das langwierige Zusammenstellen einer individuellen Liste entfällt.

Die Gruppen haben gleiche Voraussetzungen; Spekulationen, dass es eine Gruppe leichter gehabt haben könnte als die andere, entfallen.

Das FDM-Team der HU hat sich mit dem FDM-Team der Freien Universität Berlin (FU) bei der Beschaffung der einheitlichen Sets abgestimmt. Aus diesem Grund sind auch gemeinsame Veranstaltungen möglich, z.B. online im Rahmen der „Love Data Week“ oder als Challenge zwischen den Standorten bei Veranstaltungen wie z.B. der „Langen Nacht der Wissenschaften“.

Die Festlegung auf die Sets hat aber auch Nachteile:

Die Sets müssen zwischen zwei Veranstaltungen immer auf Vollständigkeit überprüft werden und verlorene Steine ersetzt werden.

Die Hürde zum Start ist höher, weil die Finanzierung der Sets erst geklärt werden muss (anstatt vorerst mit einer Zusammenstellung privater Steine zu beginnen) und einige Recherchearbeit notwendig ist, um ein passendes und erschwingliches Set zu finden.

Die Methode kann auch auf unterschiedliche Rahmenbedingungen angepasst werden, um sowohl bei Gruppengröße als auch Zeitaufwand flexibler zu sein:

Die maximale Anzahl von Teilnehmenden kann von 24 auf 36 erhöht werden, wenn zwei weitere Gruppen gebildet werden. Diese Gruppen 5 + 6 können mit Tablet oder Kamera ausgestattet werden und damit eine weitere Dimension der Dokumentation einführen. Diese Erweiterung ist in der ursprünglichen Beschreibung der Methode ausführlich dargestellt.4 In der Auswertung kommt dann der Aspekt reiner Bilddokumentation im Gegensatz zu textuellen Beschreibungen hinzu. Es kann zusätzlich die Frage der Maschinenlesbarkeit diskutiert werden. Bei online durchgeführten Veranstaltungen ergibt sich dieser Aspekt auch ohne entsprechende Ausstattung, weil mit Screenshots gearbeitet werden kann.

In der Regel wird für die Durchführung der Methode ein Zeitrahmen von 60 bis 90 Minuten veranschlagt, weshalb sie entweder als eigenständige Veranstaltung oder als Teil einer umfangreichen Schulungsveranstaltung (1-2 Tage) oder -reihe durchgeführt werden kann. Sie kann aus Zeitgründen auf einen der beiden Teile (Dokumentation oder Nachbau einer vorhandenen Dokumentation) reduziert werden. Allerdings ist es dann nötig, dass fehlende Erlebnisse der Teilnehmenden durch die Moderation der WL aufgefangen werden, z.B. durch anekdotische Erzählungen, die bestimmte Aspekte für die Auswertung verdeutlichen.

Mehrere Anwendungsfälle der gekürzten Methode wurden identifiziert und teilweise schon getestet:

In kürzeren Einführungsveranstaltungen (z.B. 3h) mit einer überschaubaren Anzahl von Teilnehmenden trägt der Einsatz der Methode zur Aktivierung bei. In diesem Setting bietet es sich an, eine vorhandene Dokumentation aus früheren Veranstaltungen nur nachbauen lassen. Wenn möglich, sollten wieder mindestens zwei Gruppen mit unterschiedlichen Dokumentationsformen (freie Dokumentation, Tabelle, Steinliste) gebildet werden. Diese Methode kann sowohl als Einstieg in die Veranstaltung gewählt werden, um im Laufe der Veranstaltung auf der gemeinsamen Erfahrung aufzubauen oder auch zur Auflockerung zur Mitte der Veranstaltung, z.B. nach der Pause. Der Einsatz dieser Version im Rahmen einer Vormittagsveranstaltung einer Arbeitsgruppe erhielt durchweg positives Feedback.

Bei Veranstaltungen wie der „Langen Nacht der Wissenschaften“, die sich an ein breites und heterogenes Publikum richten, verspricht der Einsatz von LEGO® Aufmerksamkeit, so dass über den spielerischen Ansatz ein Thema vermittelt werden kann, das sich nur Wenige als Vortrag in ihr Abendprogramm nehmen würden. Die Besucher*innen einer solchen Veranstaltung wollen in der Regel möglichst viele Stationen erleben. Um sie zeitlich nicht zu lange zu binden, kann man sie vorhandene Dokumentationen nachbauen zu lassen. Eine größere Dynamik könnte erreicht werden, wenn zwei Standorte oder Universitäten (z.B. die HU und FU) sich gegenseitig herausfordern: Dokumentationen werden an dem einen Standort erstellt, am anderen nachgebaut und dies wechselseitig, so dass die Besucher*innen mal dokumentieren, mal nachbauen. Dieser Ansatz verspricht viel Aufmerksamkeit, die Ideen dahinter müssen noch stärker als in den anderen Versionen durch Moderation aufgefangen werden.

Eine weitere Option ist, die Bilder der im Laufe der „Langen Nacht der Wissenschaften“ entstehenden Original–Nachbau–Paare auf einem großen Bildschirm zu zeigen. Selbstverständlich können auch Bilder aus früheren Veranstaltungen verwendet werden. Durch die Bilder wird auch ohne eine aktive Bauphase Aufmerksamkeit erreicht und ein Gespräch über die Probleme von Reproduzierbarkeit entsteht viel leichter als durch abstrakte Erklärungen.

Der Ansatz, Bilder und Dokumentationen aus früheren Veranstaltungen als „Ice-Breaker“ einzusetzen, kann auch in Schulungsveranstaltungen eingesetzt werden. Es werden verschiedene Fotos gezeigt und ein Blick in die zugehörigen Dokumentationen gewährt, um eine Reflektion anzustoßen. Eine weitere Möglichkeit ist, in einem ersten Schritt nur einzelne Dokumentationen auszuteilen und über die Verständlichkeit ganz ohne konkreten Bauauftrag ins Gespräch zu kommen. Fotos von Original und Nachbau der besprochenen Dokumentationen können dann im Laufe des Gesprächs hinzugezogen werden oder als Schlusspunkt und Auflösung verwendet werden.

Aus den Erfahrungen der verschiedenen Veranstaltungen ergeben sich Hinweise, die hier gesammelt werden:

Es sollten nicht mehr als sechs Personen in einer Gruppe sein, wenn alle aktiv mitarbeiten. Eine größere Gruppe macht die Abstimmungsprozesse zu langwierig. Für die verschiedenen Aufgaben und den Austausch von Ideen und Erfahrungen während der Bauphasen ist es empfehlenswert, mindestens drei Personen in einer Gruppe zu haben, vier Personen pro Gruppe wurden bisher als ideal erlebt.

Die Einteilung der Gruppen selbst kann bereits Neugierde auf die folgende Methode wecken: Steine aus den Sets in einem Beutel zum blinden Ziehen legen die Gruppenzusammensetzung fest und ordnen auch zu, wer zu welchem Tisch geht. Dafür müssen die Steine einer Gruppe nicht gleich sein, eine Zuordnung über die Farbe genügt.

Diese Form der Gruppeneinteilung zieht die Herausforderung nach sich, dass die Steine, die zur Gruppeneinteilung genutzt wurden, zum Beginn der Bauphase zuverlässig zu den Sets zurückkehren. Während das Zusammenfinden der Gruppe über die gleichen Farben noch unkompliziert ist, muss auch die Zuordnung der Gruppe zu einem bestimmten Tisch klar erkennbar sein. Folgende Optionen können dabei unterstützen und damit die WL in der Startphase entlasten:

Beutel für die Steine in passenden Farben

Anhänger am Beutel mit Abbildung der fehlenden Steine

Anhänger mit einem Stein der passenden Farbe (sind als Schlüsselanhänger erhältlich)

Eine ähnliche Methode, die Gruppen einzuteilen, aber ohne die Sets zu nutzen, sind verschiedene Sorten von Süßigkeiten (so viele, wie Gruppen gebildet werden). Ein Vorgehen, das immer wieder positiv auffällt, zum Beginn einer Gruppenarbeit gute Laune schafft und das fehleranfällige Zuordnen der Gruppeneinteilungssteine zu ihren Sets vermeidet.

Schließlich noch praktische Hinweise, womit die WL sich die Durchführung erleichtern kann:

Wenn möglich, sollten zwei Personen die Veranstaltung leiten, so dass eine Person sich jeweils auf das Fotografieren und das Einfügen/Vorbereiten der Bilder konzentrieren kann, die andere für Fragen zur Verfügung steht.

Ein improvisiertes „Fotostudio“ macht es leichter, möglichst aussagekräftige Vorher-Nachher-Bilder zu produzieren. Dies können z.B. weiße A3-Blätter sein, die durch einen Aktendeckel stabilisiert werden und damit eine Fotoecke bilden. Wenn es an der Einrichtung vorhanden ist, könnte auch ein sogenanntes Scanzelt eine Lösung sein.5

Für die leichtere Zuordnung der Bilder hilft ein vorbereiteter Satz von Kärtchen „Fahrzeug 1“ usw., denn die Fahrzeuge werden in zufälliger Reihenfolge fotografiert. Wenn für die Dokumentation der Veranstaltung im Anschluss auch Fotos von den Nachbauten erstellt werden sollen, dann auch entsprechende Karten „Nachbau 1“ usw.

Als Spielunterlage wurden sehr flache Stülpkartons A3 angeschafft, die eine klar begrenzte Fläche für das Ausbreiten der Steine schaffen. Der Karton dämmt die Gefahr ein, dass Steine beim Bauen verloren gehen, und verhindert durch die Kante, dass fertige Fahrzeuge herunterfallen, wenn die Unterlage bewegt wird (was z.B. vorkommt, wenn die Gruppenarbeit aus Platzgründen in verschiedenen Räumen stattfindet).

Es hat sich bewährt, die Materialien in eigenen Mappen mit der Gruppenbezeichnung vorzubereiten, so dass zum einen klar ist, dass beim Start pro Gruppe die benötigten Zettel beieinander sind, zum anderen der Wechsel der Dokumentationen schnell und einfach möglich ist, weil die Gruppenbezeichnungen auf den Mappen helfen, den Überblick zu behalten.

Zum Schluss: Es kommt immer wieder vor, dass Teilnehmende keine Stifte dabeihaben, es schadet also nicht, auch ein paar Bleistifte und Kugelschreiber anbieten zu können.

Die Methode macht eindrücklich erlebbar, dass eine gute, verständliche Dokumentation und damit die Reproduzierbarkeit von Forschung von vielen Faktoren abhängt und führt unmittelbar zu der Erkenntnis bei den Teilnehmenden, wie wichtig der Aspekt der Dokumentation in der Planung eines Forschungsvorhabens ist.

Sie bietet unter verschiedenen Rahmenbedingungen die Möglichkeit, Herausforderungen der Dokumentation von Forschungsprozessen spielerisch erlebbar zu machen. Die Erfahrung zeigt, dass „Spielen mit LEGO®“ auch von fortgeschrittenen Wissenschaftler*innen nicht als „kindisch“ abgelehnt wird. Vielmehr werden solche spielerischen Elemente – insbesondere mit etwas so Beliebtem wie LEGO® – gerne angenommen und sowohl Aufmerksamkeit als auch eine positive und neugierige Stimmung in den Veranstaltungen geschaffen. Sie kann daher gewinnbringend eingesetzt werden, sollte aber regelmäßig durchgeführt werden, um den erhöhten Aufwand zu rechtfertigen, der nötig ist, bevor sie das erste Mal angeboten werden kann.