Die Landesbibliographie Baden-Württemberg im Doppelplus

Migration in den K10plus und neue Rechercheplattform Katalog Plus

1. Einleitung

Die von der Württembergischen Landesbibliothek (WLB) und der Badischen Landesbibliothek (BLB) gemeinsam erstellte Landesbibliographie Baden-Württemberg wurde 2023 in einem gemeinsamen Projekt der Bibliotheken mit dem Bibliotheksservice-Zentrum (BSZ) von der seit 1983 bestehenden Datenhaltung beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg in die Verbunddatenbank K10plus migriert.1 Dabei mussten ca. 470.000 Titeldatensätze, darunter mehrheitlich unselbstständige Titel samt Sacherschließung überführt werden, während die Titelerfassung parallel dazu weiterlief. Die Migration erfolgte ohne Format-Erweiterungen im K10plus und ohne Datenverlust durch eine umfassende Überführung der Altdaten in den Titelbereich der Verbunddatenbank sowie unter konsequenter Berücksichtigung der Discovery-Systeme als primärer Rechercheschnittstelle. Eine solche stringente Datenmigration bildet daher ein wichtiges Best-Practice-Beispiel für vergleichbare Bibliographieumstellungen.

Beim Übergang von der konventionell hergestellten Bibliographie in die automatisierte Datenverarbeitung wurde in Baden-Württemberg 1983 die politisch motivierte Entscheidung für einen technischen Betreiber außerhalb des Bibliothekswesens getroffen. Das Statistische Landesamt integrierte die Landesbibliographie in das seit 1969 im Aufbau befindliche Landesinformationssystem und schuf ein völlig neues System für die Erfassung und Aufbereitung der Titel- und Sacherschließungsdaten mitsamt einer eigenen Normdatenhaltung.2 Es handelte sich um ein monolithisches System, das Erfassungsinstrumente, Datenhaltung und Recherchelösung untrennbar miteinander verband und an eine Großrechnerarchitektur koppelte.

Bereits vor einiger Zeit hatte das Statistische Landesamt, das jahrzehntelang ein verlässlicher Partner gewesen war, eine Einstellung der Bibliographiedienste angekündigt. Daraufhin begannen in WLB und BLB die Vorbereitungen durch Datenbereinigungen und gezielte Anreicherungen der Datensätze mit eindeutigen Identifikatoren wie z.B. PPNs aus dem K10plus. Die Migrationsplanungen wurden durch die endgültige Kündigung seitens des Statistischen Landesamtes im Sommer 2022 mit Wirkung zum Jahresende 2023 beschleunigt. Dabei galt es, pragmatische Lösungen zu finden, um sowohl den Zeitplan einzuhalten als auch die hohe Datenqualität der Landesbibliographie bei der Migration zu erhalten. Auf keinen Fall sollte die Landesbibliographie wegen der technischen Umstellung vorübergehend für die Öffentlichkeit nicht nutzbar sein.

Aufgrund der Komplexität des Vorhabens wurde das Gesamtprojekt zunächst in drei Teilprojekte für die Titeldaten sowie die Sacherschließungs- und Normdaten getrennt. Außerdem kamen zwei weitere Teilprojekte für die Anpassungen der Discovery-Systeme der BLB und der WLB hinzu.

2. Teilprojekt Titeldaten – Konvertierung der Daten

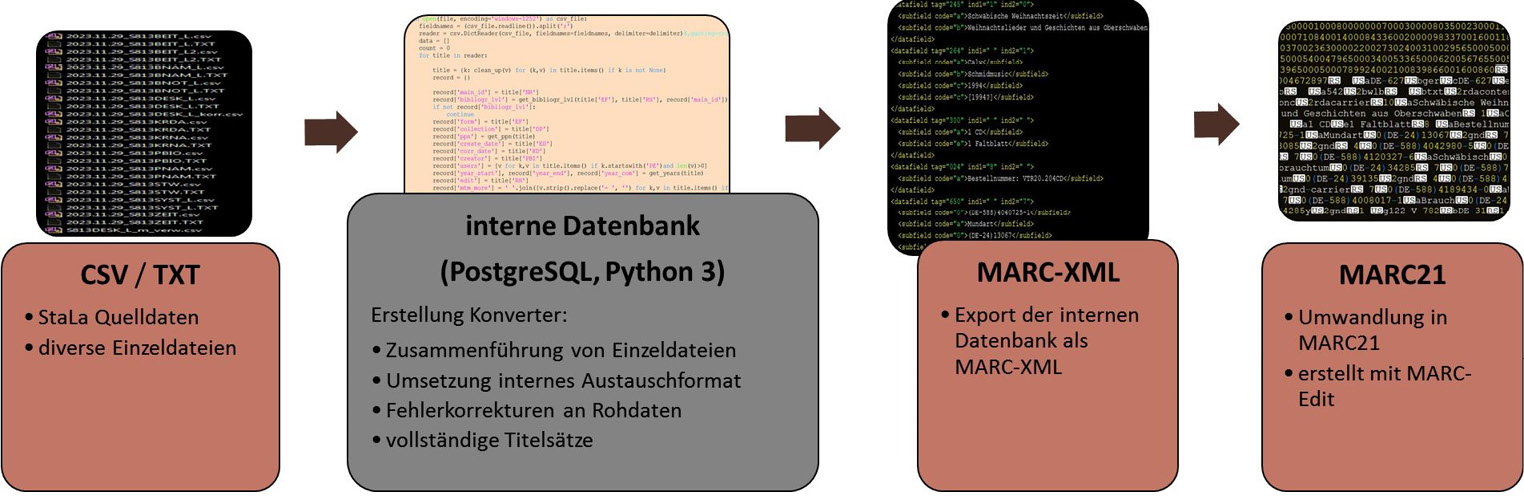

Als große Herausforderung stellte sich sehr schnell heraus, dass das BSZ nur Daten im Standardformat MARC 21 in die Verbunddatenbank K10plus einspielt. Daher war eine Konvertierung aller Daten der Landesbibliographie, die in einem eigenen Intern-Format vorlagen, notwendig. Eine vorab durchgeführte Machbarkeitsstudie zeigte, dass die Gruppe Metadaten in der WLB Knowhow und Personalkapazitäten einsetzen konnte, um die Landesbibliographie-Daten inhouse statt mit einem externen Dienstleister zu konvertieren. Letztlich hatte die Entscheidung zur Eigenentwicklung der Konverter enorme Vorteile. Sowohl Daten als auch Datenbankstrukturen beim Statistischen Landesamt waren teilweise sehr komplex; so konnte während der gesamten Projektzeit höchst flexibel auf veränderte Anforderungen reagiert werden.3

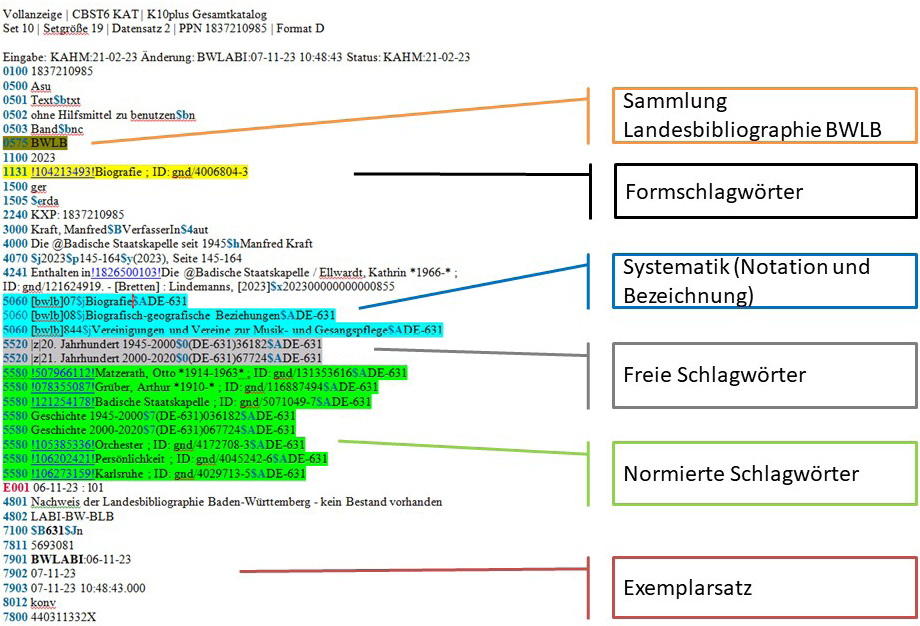

Die Titelmigration folgte der Prämisse, Sonderlösungen zu vermeiden. Sowohl Formal- als auch Sacherschließungsdaten sollten im Titel-Bereich der Verbunddatenbank abgelegt werden, um diese für alle Nutzenden sichtbar und nachnutzbar zu machen. Die Landesbibliographie wird dabei von den beiden erfassenden Landesbibliotheken als virtuelle Bibliothek im K10plus geführt.4

Schon parallel zur Projektkonzeption wurden die Daten aus dem Altsystem in eine interne Datenbank importiert sowie die Konverter erstellt.

Die massiven Unterschiede zwischen dem Datenmodell des Altsystems mit seiner verteilten Datenhaltung zur K10plus-Verbunddatenbank machten dies notwendig. Titeldaten waren auf bis zu 10 Dateien verteilt und wurden als separate Textdateien im CSV-Format an die WLB geliefert. In der neu aufgebauten internen Datenbank wurden alle Angaben zu einem Titel, die teils in RAK, RDA oder internen Regeln vorlagen, wieder zu einem vollständigen Datensatz zusammengeführt. Anschließend konnten der Datenexport und die initiale Abgabe an das BSZ in MARC 21 erfolgen. Dies erforderte einen umfänglichen Wissensaufbau, Zeit- und Personalkapazitäten. Nach aufwändigen Korrektur- und Testphasen bei allen Partnern wurden die Landesbibliographie-Daten erfolgreich in die Produktiv-Datenbank des K10plus eingespielt.

3. Teilprojekt Sacherschließungsdaten – neues Konzept

Das Teilprojekt Sacherschließungsdaten lief parallel zur Titelmigration und eng verzahnt mit dieser. Das Ziel war, die hauseigene Landesbibliographie-Sacherschließung möglichst in eine normierte Sacherschließung nach bibliothekarischen Standards und Regelwerken in den Titelbereich der K10plus-Verbunddatenbank zu überführen.

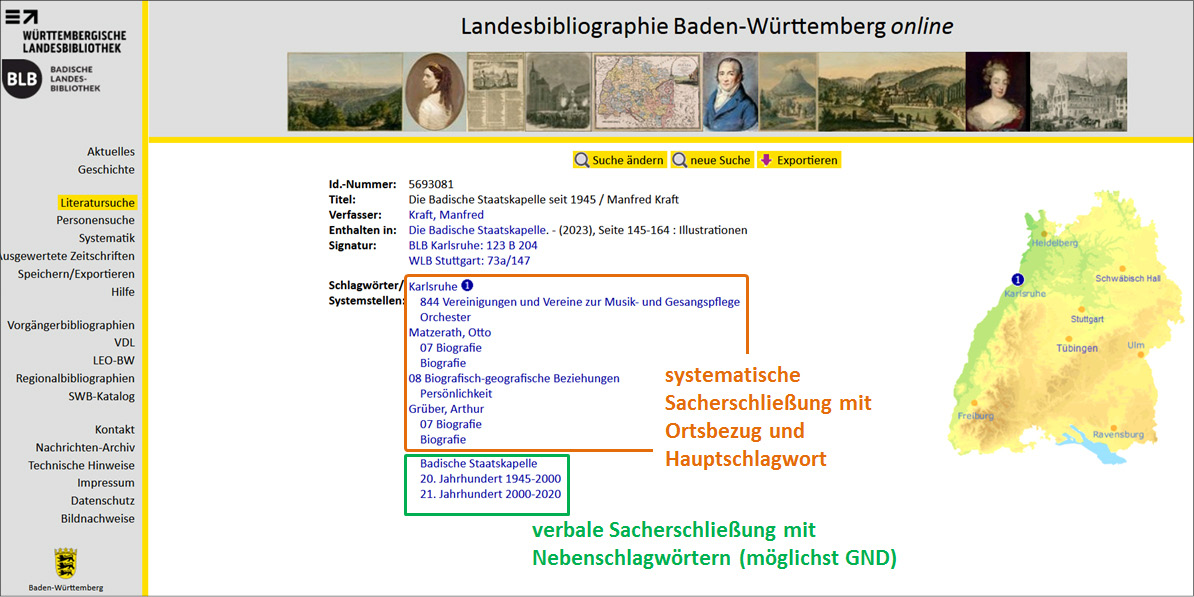

Vor der Migration wurden die landesbibliographischen Titel im Altsystem sowohl klassifikatorisch als auch verbal sacherschlossen. Daraus ergab sich eine feste Kombination von Sacherschließungselementen.

Die systematische Sacherschließung erfolgte durch

- einen vorangestellten biographischen (Personenname) oder geographischen Bezug (Gebietskörperschaft oder Naturraum), wenn dieser Thema war und

- eine Systemstelle, bestehend aus einer 2- bzw. 3-stelligen Notation und der Notations-benennung aus der Haussystematik (Dezimalklassifikation). Jeder Systemstelle war ein Pool aus intern normierten Hauptschlagwörtern zugeordnet, aus denen der passende Begriff ausgewählt werden konnte.

Zusätzlich wurden freie Nebenschlagwörter aus den internen Schlagwortdateien vergeben, die nur teilweise GND-normiert waren.

Gleichzeitig zur Migration der Titeldaten musste deshalb auch entschieden werden, wie die Sacherschließungsdaten in den K10plus überführt werden und wie damit die Sacherschließung der Landesbibliographie künftig erfolgen soll. Deshalb waren formatrelevante Fragen und inhaltliche Kriterien zu klären.

Um in den Titelbereich migrieren zu können, wurde die alte Struktur aufgelöst. Die ehemals vor die Systematik vorangestellten Schlagwörter mit biographischem oder geographischem Bezug, die Hauptschlagwörter aus der systematischen Erschließung und Nebenschlagwörter aus der verbalen Erschließung werden dabei in gleichgestellte Schlagwörter umgewandelt. Allerdings gehen mit der Auflösung der festen Kombinationen in der Landesbibliographie die direkten Beziehungen zwischen einer baden-württembergischen Person bzw. einem solchen Ort und einem spezifischen Sachverhalt verloren, da alle Bestandteile der klassifikatorischen und verbalen Sacherschließung getrennt in Einzelfelder eingetragen werden. Die Projektbeteiligten mussten hier zwischen den Vorteilen der festen Kombinationen und den Nachteilen, die eine Migration außerhalb des Titelbereichs mit sich bringen würde, abwägen. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass sich Einzelschlagwörter in Discovery-Systemen besser für die Nutzung in einer Facette eignen.

Für die verbale Sacherschließung werden als Ergebnis der Umstellung Einzelschlagwörter aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) und nur wenige freie, also nicht GND-konforme Schlagwörter eingetragen.5

Auch die klassifikatorische Sacherschließung erfolgt nach der bestehenden Praxis per Haussystematik, da diese für die Erschließung in der Landesbibliographie optimiert ist und weiterhin eine konsistente und umfassende Erschließung ermöglicht.6 Für die Kennzeichnung der Datenherkunft wird jedem Schlagwort und jeder Notation die ISIL der Landesbibliographie DE-631 zugeordnet. Diese wird auch für die selektive Anzeige in den Discovery-Systemen genutzt.

4. Teilprojekt Normdaten – Normierungs- und Normdatenarbeiten

Bereits seit vielen Jahren wurden große Anstrengungen unternommen, die internen Normdateien für Schlagwörter, Körperschaften, Regionen und Personen der Landesbibliographie mit eindeutigen Identifikatoren aus der GND anzureichern – so wie für die Personen- und Regionaldaten bereits im Jahr 2011 im Rahmen der Integration in das Landeskunde-Portal LEO-BW.

Normdatenanreicherungen ebenso wie Datenbereinigungen nahmen in der Projektphase nochmal einen neuen Stellenwert an, um die Sacherschließung der Landesbibliographie Baden-Württemberg möglichst vollständig an die nationalen Standards der GND und RSWK anzugleichen. Das Ziel, jedem internen Normdatensatz vor der Migration eine GND-ID zuzuordnen und alle Sacherschließungsdaten zu überarbeiten, war jedoch zu ambitioniert. Das liegt vor allem auch an der großen Menge an Normsätzen, die deshalb zunächst als Klartexte ohne Verlinkung zu einem Normdatensatz in den K10plus eingespielt wurden.

Dennoch konnten zahlreiche Arbeitsschritte vor der Migration abgeschlossen werden. Alle Notationsbenennungen der Systematik wurden individualisiert7 und die alten Zeit- und Hauptschlagwörter8 an die GND angepasst. Dies gelang in etlichen Fällen durch einen Split in zwei verschiedene Schlagwörter oder durch einen Split in Schlagwort und Formschlagwort.9 Nicht regelkonforme Schlagwörter wurden bei der Migration in das PICA-Feld 5520 überführt und werden für die künftige Verwendung kritisch geprüft.10

Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld sind die Einspielungen von Landesbibliographie-Schlagwörtern in die GND. Die interne Schlagwortdatei mit fast 60.000 Einträgen war vor der Migration noch nicht systematisch bearbeitet worden. Hier folgte in Zusammenarbeit mit dem BSZ der Abgleich mit der GND. Ziel ist, die circa 25.000 in der GND noch nicht vorhandenen Schlagwortnormsätze zunächst aufbereitet in den K10plus einzuspielen und dann das Projekt zur Einspielung an den GND-Ausschuss zu melden.

Die Daten der Landesbibliographie haben auf jeden Fall weiteres Potenzial: Zusätzliche und wertvolle Informationen, die in die GND eingespielt werden können, sind z.B. Klassifizierungsschlüssel11 und Geodaten von Gemeinden aus der Regionaldatei sowie baden-württembergische bürgerliche und adelige Familien aus der Personendatei des Altsystems.

5. OPAC oder Discovery-System

Die Landesbibliographie hatte eine Internetrecherche angeboten. Sie war eine bibliographische Datenbank und fungierte gleichzeitig als ein gemeinsamer landeskundlicher Bibliothekskatalog für Baden-Württemberg. Durch die enge Verbindung von Datenhaltung und Rechercheoberfläche war beides bestmöglich aufeinander abgestimmt, setzte aber auch einen gewissen Grad an Recherchekompetenz voraus.

Die Datenmigration und die damit untrennbar verbundene Abschaltung der alten Rechercheoberfläche warfen somit zwei grundsätzliche und gleichsam miteinander verknüpfte Fragen auf. Es stellten sich zwei grundsätzliche Fragen: Soll das neue Rechercheportal als klassischer OPAC oder als Discovery-System umgesetzt werden? Soll es wieder ein eigenständiges Rechercheportal für die Landesbibliographie geben, wenn die Webrecherche beim Statistischen Landesamt wegfällt?

Die Frage, ob im Jahr 2024 noch eine klassische OPAC-Lösung implementiert werden sollte, mag auf den ersten Blick überraschen, sie spiegelt aber auch die gegenwärtig noch überwiegenden Recherchelösungen der Regionalbibliographien wider. Zudem bedeutete der Abschied von einer herkömmlichen Katalogoberfläche auch einen harten Bruch mit der bisherigen, sehr differenzierten Suchoberfläche, die bei langjährigen Nutzenden und Mitarbeitenden eine hohe Akzeptanz genoss. Gleichwohl nimmt die Wertschätzung solcher Mehrfeldersuchen (erweiterte oder spezielle Suche) bei neuen Nutzergruppen ab. Diese sind an gängige Suchmaschinen gewöhnt und erwarten Einfeldersuchen wie den „Google-Schlitz“ bei bibliothekarischen Recherchesystemen. Discovery-Systeme ersetzen daher konsequent klassische Online-Kataloge. Auch die Landesbibliographie Baden-Württemberg sollte daher ohne Zwischenschritt, wie z.B. eine lokale Sicht im K10plus, direkt auf ein Discovery System umgestellt werden.12 Die gelegentlich geäußerte Befürchtung, dass damit die Sacherschließung obsolet wird, ist unbegründet, weil die verbale Sacherschließung immer noch zentral für die Auffindbarkeit im Discovery-System ist. Allerdings spielen nun andere Faktoren wie die Erweiterung des Suchraums und die anschließende Sortierung nach Relevanz sowie Facettierung der Treffermenge eine Rolle, die bisher in den Landesbibliographien nicht zur Anwendung kamen.13

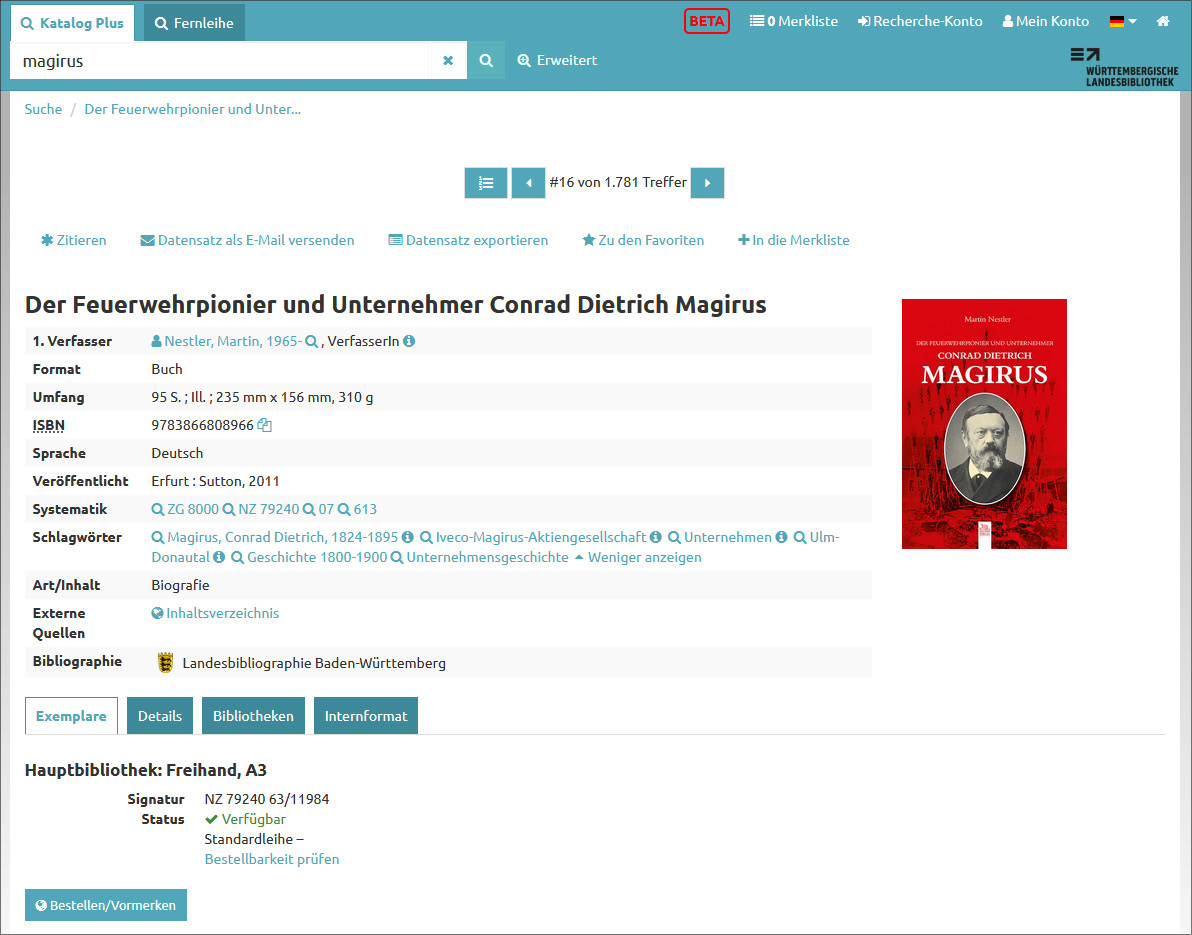

Ebenso groß war der Bruch in der zweiten Frage. Ein eigenes Rechercheportal für die Landesbibliographie, losgelöst von den Rechercheoberflächen der sie erfassenden Bibliotheken, galt lange Zeit als selbstverständlich und wird von zahlreichen anderen Landesbibliographien so angeboten. Im Rahmen der Migration musste jedoch ebenso kritisch hinterfragt werden, ob die Bereitstellung eines weiteren Portals neben den Discovery-Systemen der beiden betreibenden Bibliotheken für die Nutzenden sinnvoll ist und den notwendigen Ressourceneinsatz rechtfertigt. Nach kritischer Prüfung wurde entschieden, die Landesbibliographie ohne eigenständiges Portal direkt in den Discovery-Systemen von WLB und BLB anzubieten. Diese sind zentrale Nachweisinstrumente beider Häuser und es erschien wenig sinnvoll, ausgerechnet die Landesbibliographie als zentralen landesbibliothekarischen Service davon auszunehmen und über ein eigenes Portal anzubieten.

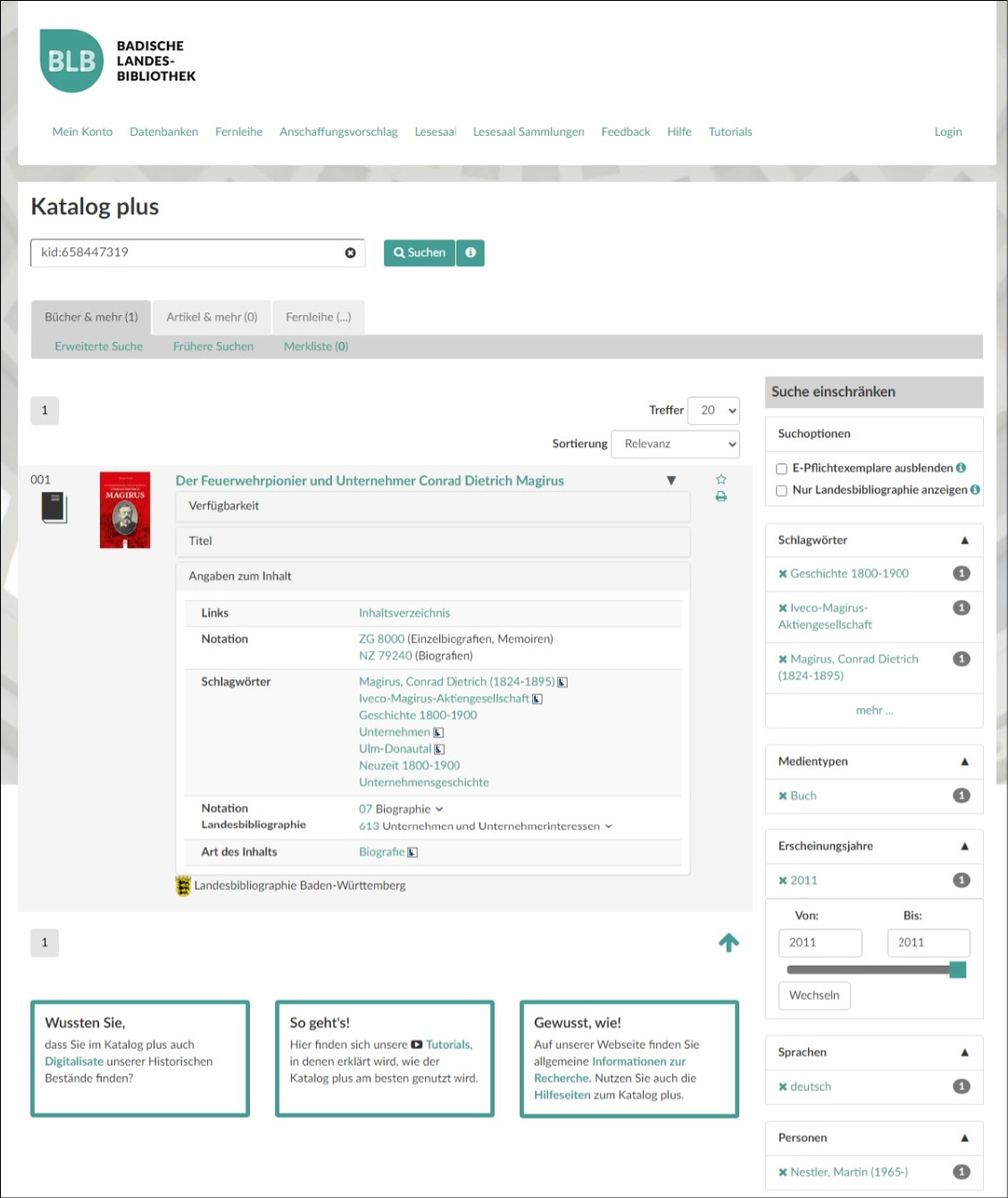

Verkompliziert wurde dieses Vorhaben durch den Umstand, dass die beiden baden-württembergischen Landesbibliotheken unterschiedliche Systeme verwenden. Die WLB nutzt das vom BSZ entwickelte Produkt BOSS14, die BLB das von der UB Freiburg entwickelte System Katalog plus. Beide Discovery-Systeme mussten parallel zur Datenmigration technisch so aufgerüstet werden, dass sie eine zusätzliche virtuelle Bibliothek anzeigen können, und mit einigen Zusatzfunktionen ausgestattet werden, wie z.B. die Kennzeichnung als Landesbibliographie-Titel, die Anzeige der Systematik oder Filtermöglichkeiten. Technisch arbeiten BOSS und Katalog plus unterschiedlich. Der Katalog plus basiert auf MARC-Abzügen und konnte relativ einfach um die Anzeige einer weiteren Bibliothek ergänzt werden. Die Integration der Landesbibliographie in BOSS war dagegen deutlich aufwändiger zu realisieren, da sie zusätzlich im Rahmen einer Umstellung auf den Index K10plus-Zentral stattfand.

Beide Bibliotheken bieten seit Anfang Januar 2024 den kompletten Bestand der Landesbibliographie in ihren Discovery-Systemen an und die Nutzenden können in der Bibliothek ihrer Wahl recherchieren.15

Die Umstellung von der Rechercheoberfläche des Statistischen Landesamts in die Discovery-Systeme von WLB und BLB kann insgesamt als großer Erfolg bewertet werden. Der Datenbestand der Landesbibliographie inklusive eigener Systematik und Schlagwörter konnte konsistent in die Discovery-Systeme integriert werden. Die Landesbibliographie lässt sich nun dort finden, wo die Nutzenden der beiden Landesbibliotheken ohnehin nach Medien recherchieren; es muss also kein eigenes Portal gepflegt und vermittelt werden. Die Landesbibliographie erfährt damit eine deutlich größere Sichtbarkeit als sie dies mit der bisherigen Rechercheoberfläche beim Statistischen Landesamt dauerhaft gewährleisten konnte.

6. Wegfall von Personenrecherche und Kartenanzeige

Während die Titel- und Sacherschließungsdaten vollständig und in hoher Qualität übernommen werden konnten, mussten andere Bestandteile der Landesbibliographie zurückgestellt werden. Dazu zählt die Personenrecherche. Aus der internen Personennormdatei war im Laufe der Jahre eine Datenbank mit über 50.000 erfassten Persönlichkeiten und Familien mit Bezug zum Land Baden-Württemberg entstanden. Die Datenbank enthielt Angaben zu Lebensdaten, Berufen, Funktionen und Beziehungen zu anderen baden-württembergischen Personen sowie eine standardisierte Kurzbiographie. Die Personenanzeige war mit Titeln über die Person in der Landesbibliographie sowie mit weiterführenden Informationen zu anderen biographischen Internet-Nachschlagewerken verknüpft. Seit 2008 konnten die Nutzenden diese Daten auch direkt im Internet recherchieren. Ähnlich wie bei der Literaturrecherche stand den Recherchierenden eine differenzierte Suchoberfläche unter anderem mit den Feldern für Lebensdaten und Berufen zur Verfügung.

Die Personendatenbank hat mit dem Aufbau des Landeskunde-Portals LEO-BW, in dem sie als Masterdatei die Suche nach südwestdeutschen Persönlichkeiten ermöglicht, einen wichtigen Entwicklungsschritt gemacht. Das BSZ nahm im Rahmen des Projekts in den Jahren 2010 und 2011 einen Datenabgleich mit der GND vor. Die beiden Landesbibliotheken erfassten anschließend neue Personendatensätze direkt in der GND und ein Automatismus spielte diese und Datenänderungen regelmäßig in die interne Personennormdatei der Landesbibliographie ein.

Diese Überführung vieler bislang fehlender Personendatensätze in die GND war für die Migration von unschätzbarem Wert, weil dadurch keine Migration der Personennormdatei notwendig war. Doch die Discovery-Systeme als primärer Recherchezugriff ließen keinen Raum für eine separate Personensuche. Sowohl BOSS als auch der Katalog plus verfügen über keine interne Indexierung und Anzeige von Normdatensätzen, sondern verweisen hier auf Drittsysteme. Die hochwertigen Daten sind somit zwar in der GND enthalten, die Nutzenden müssen aber seit der Systemmigration über Dienste wie LEO-BW, die OGND16 oder den GND Explorer17 nach Personen recherchieren, wobei die beiden letztgenannten keine Einschränkung auf den regionalspezifischen Themenkreis der baden-württembergischen Persönlichkeiten bieten. Die integrierte Lösung innerhalb der Landesbibliographie musste aufgegeben werden.

Die Webrecherche im Altsystem bot weitere Dienste, die nach der Migration nicht mehr angeboten werden können. Dazu gehört die Anzeige einer Karte von Baden-Württemberg, die bei jedem ortsbezogenen Titelnachweis eingeblendet wurde. Zwar nur als statische Karte umgesetzt, konnte doch so jeder Ort in Baden-Württemberg mit einem Punkt als Markierung für den zugeordneten Titel und seine Sacherschließung hervorgehoben werden.

Analog zur Personendatenbank im Altsystem sind Geographica als Normdaten und damit auch Geodaten nicht in Discovery-Systemen indexiert und eine Anzeige damit nicht mehr möglich. Hier besteht der Wunsch zu einem späteren Zeitpunkt eine Lösung zu finden.

7. Fazit & Ausblick

Am 3. Januar 2024 wurde der Schalter umgelegt: Die Landesbibliographie erschien in beiden Discovery-Systemen und die alte Suchoberfläche wurde abgeschaltet.

Eine solche Umstellung lässt sich nur bedingt am Reißbrett planen. Das ist eine der Lehren aus dieser Migration. Umso wichtiger waren ein enger Austausch und eine pragmatische Lösungsfindung. Das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden, da alle Partner – insbesondere das BSZ – äußerst kompetent, kooperativ und verlässlich miteinander agierten.

Mit der Einspielung der Landesbibliographie-Daten in den K10plus sind die mit der Migration verbundenen Arbeiten noch nicht beendet. Dazu gehört die Bereinigung von einigen tausend Dubletten, die beim Match & Merge entstanden sind, und auch die Neuansetzung fehlender Schlagwörter in der GND ist noch als eigenständiges Projekt in Arbeit.

Darüber hinaus werden jetzt die unmittelbaren Mehrwerte für die tägliche Arbeit sichtbar. Dazu gehört der geplante Einsatz des Digitalen Assistenten DA-3,18 der unter anderem mit der Systematik der Landesbibliographie Baden-Württemberg ergänzt werden soll. Nach der Migration gilt es nun, die Landesbibliographie an Entwicklungen auf dem Publikationsmarkt anzupassen.

Der größte Gewinn bleibt jedoch die Integration in den größten Verbundkatalog Deutschlands. Die Formalerschließung der unselbstständigen Werke und die hochwertige Sacherschließung der landeskundlich relevanten Literatur über Baden-Württemberg können nun einfach nachgenutzt werden.

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

1 Einzelheiten zur technischen Migration finden sich auch im Beitrag: Ladisch, Gerlind; Thalhofer Anja: Daten aus dem Silo. Bibliographien im Index des Discovery-Systems der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, in: o-bib 4 (4), 2024, https://doi.org/10.5282/o-bib/6094.

2 Syré, Ludger: Die Landesbibliographie von Baden-Württemberg: Geschichte, Gegenwart, Zukunft, in: Syré, Ludger; Wiesenmüller, Heidrun (Hg.): Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter: Deutschland und seine Nachbarländer, Frankfurt am Main 2006 (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 90), S. 197–210, hier S. 203f.

3 Dieser Aspekt war insbesondere für die WLB sehr wichtig, denn die Migration fand in einem größeren Projektrahmen

statt. Sie erfolgte eingebettet in ein gemeinsames Migrationsprojekt mit der Internationalen Hölderlin Bibliographie

und der Stefan George-Bibliographie, die ebenfalls vom Statistischen Landesamt betreut wurden und in die Verbund-

datenbank K10plus migrieren sollten. Siehe Ladisch, Thalhofer: Aus dem Daten-Silo ins Discovery-System, 2024, Kap. 2.1.

4 Dazu arbeiten BLB und WLB mit einem eigenen Zugang unter der ISIL DE-631. Alle Titel werden mit einem Sammlungskennzeichen im PICA-Feld 0575 mit „BWLB“ markiert und erhalten einen eigenen Exemplarsatz, um diese in nachnutzenden Katalogen (Discovery/Katalog Plus, Verbundkatalog) als Titelnachweis der Landesbibliographie zuordnen zu können. In die Lokalsysteme beider Landesbibliotheken wird die Landesbibliographie dagegen nicht eingespielt.

5 Schlagwörter werden entsprechend in die PICA-Felder 5580 (GND-konforme Schlagwörter) bzw. 5520 (nicht GND-konforme Schlagwörter abgelegt. Beispiele für nicht GND-konforme Schlagwörter sind „Werkanalyse“ oder “Handwerkerbrauchtum“.

6 Die Notation der Haussystematik wird in das PICA-Feld 5060 für die Notation eines Klassifikationssystems mit dem neu zugelassenen Code „bwlb“ für die Landesbibliographie Baden-Württemberg eingetragen.

7 Individualisierung gleichnamiger Notationsbenennungen wie „Allgemeines (Zoologie)“, „Allgemeines (Geschichte der Territorien bis 1806)“.

8 Vor der Migration orientierten sich Zeitschlagwörter strikt an Jahrhundertgrenzen, z.B. |z|Neuzeit 1600–1700.

9 Aus dem Schlagwort „Freizeitführer“ wird das Schlagwort „Freizeit“ kombiniert mit „Führer“ als Formschlagwort oder aus dem alten Schlagwort „Landessystemkonzept <Baden-Württemberg>“ werden die GND-Schlagwörter Landesverwaltung und Verwaltungsautomation.

10 Einige nicht regelkonforme Schlagwörter wie z.B. Gesamtdarstellung oder Territorialgeschichte werden allerdings weiterhin benötigt.

11 Klassifizierungsschlüssel codieren die Verwaltungsgliederung in Deutschland über die Ebenen Bundesland, Regierungsbezirk/Region/Kreis, Gemeinde. Beispiel Ulm: 08421000.

12 Maas, Jan Frederik: Inhaltserschließung für Discovery-Systeme gestalten, in: Franke-Maier, Michael; Kasprzik, Anna; Ledl, Andreas u.a. (Hg.): Qualität in der Inhaltserschließung, 2021, S. 303–324, https://doi.org/10.1515/978311069

1597, hier S. 303f.

13 Ebd., S. 307f.

14 BSZ One Stop Search (BOSS). In der WLB wird BOSS als Katalog Plus bezeichnet.

15 Überregionale Nachweisinstrumente wie die VDL greifen direkt auf den Datenbestand im K10plus zu mit anschließen-

der Weiterleitung in den K10plus-OPAC. Diese Entscheidung fiel, da die Nutzenden der VDL zwar die Erschließungsleistung der Landesbibliographie schätzen, die Medien aber in Bibliotheken ihrer Region ausleihen und deshalb den direkten Bestandsnachweis des K10plus-OPAC benötigen.

18 Der Digitale Assistent 3 ist eine One-Stop-Lösung für die Inhaltserschließung, vgl. Beckmann, Regine; Hinrichs, Imma; Janßen, Melanie u.a.: Digitale Assistent DA-3, in: o-bib 6 (3), 2019, S. 1–20, https://doi.org/10.5282/O-BIB/

2019H3S1-20.