Herausforderungen bei der Digitalisierung und Bereitstellung von Materialien aus kolonialen Kontexten

Julia Zenker, Fachinformationsdienst Sozial- und Kulturanthropologie, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Elke Brehm, Technische Informationsbibliothek Hannover

Karina Iwe, Buchmuseum, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Jana Kocourek, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Anne Peiter, Université de La Réunion

Zusammenfassung

Der Beitrag thematisiert die Herausforderungen bei der Digitalisierung und Bereitstellung von Materialien aus kolonialen Kontexten und die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit von Bibliotheken mit Herkunftsgesellschaften oder communities of interest. Hintergrund ist die zunehmend wichtige Debatte um eine Dekolonisierung von Bibliotheken. Anhand von drei Fallbeispielen werden die Schwierigkeiten bei der Digitalisierung von Material aus kolonialen Kontexten verdeutlicht sowie verschiedene Möglichkeiten von Kooperation aufgezeigt. Es wird deutlich, dass Digitalisierung einerseits einen größeren Zugang erlaubt, andererseits jedoch auch mit einer größeren Verantwortung aufgrund gesteigerter Sichtbarkeit und Öffentlichkeit einhergeht.

Summary

The article addresses the challenges of digitising and making available materials from colonial contexts and the need for libraries to cooperate with societies of origin or communities of interest. The background to this is the increasingly important debate on the decolonisation of libraries. Three case studies are used to illustrate the difficulties involved in digitising material from colonial contexts and to highlight various possibilities for cooperation. It becomes clear that, on the one hand, digitisation allows greater access, but on the other hand also goes hand in hand with greater responsibility due to increased visibility and publicity.

Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/6058

Autorenidentifikation:

Zenker, Julia: ORCID: https://orcid.org/0009-0002-1722-9218, GND: 1169672523,

Brehm, Elke: ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8224-7047,

Iwe, Karina: ORCID: https://orcid.org/0009-0008-9713-158X,

Kocourek, Jana: ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8748-4260, GND: 1112170790,

Peiter, Anne: ORCID: https://orcid.org/0009-0004-0100-4967, GND: 1089533829

Schlagwörter: Digitalisierung; Sammlungen; Spezialsammlungen; Kolonialismus; Dekolonisierung

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 international.

1. Einleitung

Die Dekolonisierung von Bibliotheken ist ein Prozess, der darauf abzielt, die bestehenden kolonialen Strukturen und Einflüsse in Bibliothekssammlungen, Katalogisierungsmethoden, Klassifikationssystemen und Dienstleistungen zu identifizieren und zu beseitigen. Die Zusammenarbeit von Bibliotheken mit Herkunftsgesellschaften1 oder communities of interest ist dabei ein zentraler Aspekt. Diese Kooperationen sind aus mehreren Gründen angeraten: Der wohl wichtigste Grund für die Förderung der aktiven Teilnahme betroffener Gemeinschaften im Dekolonisierungsprozess von Bibliotheken ist es, ihnen zu ermöglichen, ihre eigenen Geschichten, Materialien und ihr kulturelles Erbe zu kontrollieren und zu teilen.2 Ein weiterer Aspekt ist die mögliche Rückgabe von Manuskripten und Artefakten, in Filmen dokumentierten Handwerkstechniken, Traditionen und Ritualen, welche eine enge Zusammenarbeit mit Herkunftsgesellschaften erfordert, um rechtliche und ethische Standards zu wahren. Weiterhin geht es um die Frage nach größtmöglicher Genauigkeit. Angehörige von Herkunftsgesellschaften können unter Umständen zutreffendere Informationen und zusätzliche Perspektiven zu ihrem kulturellen Erbe und ihrer Geschichte bereitstellen, die oft in kolonialen Darstellungen verzerrt oder ignoriert wurden. Diese Zusammenarbeit kann dazu beitragen, dass die Repräsentationen und Interpretationen, aber auch die Auswahl von Materialien sowie die Katalogisierung in den Bibliothekssammlungen, genauer, respektvoller und sensibler gestaltet werden.3 Ein weiterer Punkt betrifft die Diversifizierung der Sammlungen. Durch die Zusammenarbeit mit den genannten Gruppen können Bibliotheken sicherstellen, dass ihre Sammlungen, Werke und Perspektiven eine Vielzahl von Gemeinschaften umfassen. Angehörige aus den Herkunftsgesellschaften oder communities of interest können helfen, relevante und wichtige Werke zu identifizieren und zu beschaffen, die sonst übersehen werden könnten. Sie könnten außerdem einen Beitrag dazu leisten, Dienstleistungen und Programme, wie Veranstaltungsreihen, Ferienangebote, Buchclubs, spezielle Angebote für Geflüchtete usw., zu entwickeln, die besser auf ihre Bedürfnisse und Interessen abgestimmt sind.4

Die Digitalisierung von Material aus kolonialen Kontexten ist ein wichtiger Baustein, um eine Teilhabe von communities of interest zu ermöglichen, denn sie schafft Zugang zu diesem Material und bildet damit die Voraussetzung für Partizipation und Mitbestimmung.5 Die Digitalisierung und Bereitstellung bestimmter, sensibler Inhalte kann jedoch komplexe rechtliche und ethische Fragen aufwerfen, insbesondere wenn es um Eigentumsrechte und die Herkunft von Materialien aus kolonialen Kontexten geht. Zu den sensiblen Inhalten zählen Publikationen oder Werke, die rechtlichen Beschränkungen unterliegen oder die aus ethischen Gründen nicht frei im Internet bereitgestellt werden sollten. Sie sind entweder noch gar nicht veröffentlicht worden, die Lizenzverträge enthalten Beschränkungen oder ein Einverständnis der Mitwirkenden liegt nicht vor oder ist nicht dokumentiert. In manchen Kontexten ist fraglich, ob die Mitwirkenden freiwillig ein Einverständnis erteilt haben, sofern es vorlag. Darüber hinaus zählen hierzu auch Bestände, die wegen der dargestellten Inhalte, aufgrund der Änderung der gesellschaftlichen Sichtweise oder der historischen Rahmenbedingungen sensibel sind. Insbesondere öffentliche Institutionen sind dazu verpflichtet, Inhalte öffentlich zugänglich zu machen und alle interessierten Nutzer*innenkreise gleich zu behandeln, soweit dies rechtlich möglich ist. Ethisch müssen sie der historischen Verantwortung, die aus dem Bestand der Institutionen resultiert, gerecht werden: Im kolonialen Kontext bedeutet dies, dass die Bedürfnisse der Herkunftsgesellschaften und ein aktuelles Gefahrenpotential durch Verbreitung der Inhalte berücksichtigt werden sollten.

Vor Klärung praktischer Fragen des Zugangs zu diesen sensiblen Inhalten muss rechtlich geprüft werden, ob und wie diese Inhalte genutzt werden dürfen: Wurde der Bestand rechtmäßig erworben, oder handelt es sich um Raubgut, das ggf. unter Missachtung von Exportvorschriften des Herkunftslandes in die Sammlung aufgenommen wurde? Ist der Abschluss von Lizenz- oder Leihverträgen dokumentiert? Unter welchen rechtlichen Voraussetzungen dürfen die Inhalte bereitgestellt werden (Strafrecht, Persönlichkeitsrechte, Recht am eigenen Bild, Urheberrecht, ggfls. Datenschutz)?6

Bei Planung der Bereitstellungs- und Zugriffsoptionen muss die Sensibilität der Inhalte berücksichtigt werden: Physische Werkexemplare erlauben in der Regel nur eine lokale Nutzung für einen entsprechend eingeschränkten Personenkreis. Damit ist die Gefahr von Rechtsverletzungen (die in manchen Fällen nicht ausgeschlossen werden kann) auch räumlich beschränkt. Bei digitalen Werkexemplaren ist ein unbegrenztes Kopieren ohne Qualitätsverlust möglich. Eine Online-Bereitstellung birgt daher das Potential einer uneingeschränkten, weltweiten Nutzung. Es birgt aber auch die Gefahr einer Rechtsverletzung, die an jedem Ort, an dem der Inhalt zugänglich ist, eintreten kann. Entsprechend können Betroffene auch an jedem dieser Orte klagen.

Gesetze geben richtigerweise nur in eng begrenztem Rahmen vor, wann ein Inhalt nicht oder nur eingeschränkt bereitgestellt werden darf. Damit bleibt ein großer Spielraum für die konkrete Ausgestaltung der Bereitstellung und des Zugangs, insbesondere wenn es um Kolonialerbe geht, bei dem in vielen Fällen viele der oben genannten Regelungen keine Rolle spielen. Gemeinsam erarbeitete Leitlinien für einen ethisch verantwortungsvollen Umgang mit Kolonialerbe in Bibliotheken fehlen bislang.7

2. Fallbeispiele

Im Folgenden werden drei Fallbeispiele vorgestellt, um Probleme und Schwierigkeiten bei der Digitalisierung und Veröffentlichung von Material aus kolonialen Kontexten sowie die Notwendigkeit und Möglichkeiten von Kollaboration zwischen Bibliotheken und Herkunftsgesellschaften oder communities of interest zu zeigen. Grundsätzlich ist dabei anzumerken, dass Digitalisierung einerseits einen größeren Zugang zu Material erlaubt, nicht zuletzt in den Herkunftsregionen; andererseits geht damit jedoch auch eine größere Verantwortung aufgrund gesteigerter Sichtbarkeit und Öffentlichkeit einher.

Anhand eines sensiblen Teilbestands der Filmsammlung der TIB Hannover (Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek) werden mögliche Umgangsstrategien bei der Bereitstellung von sensiblen Materialien aus kolonialem Kontext vorgestellt. Am Beispiel des Bildarchivs der einstigen „Deutschen Kolonialgesellschaft“ an der Goethe-Universität Frankfurt am Main wird gezeigt, wie Bilder, ihre Titel sowie ihre Verschlagwortung koloniale Stereotype und falsche ethnische Zuschreibungen fortführen bzw. festigen. Abschließend soll anhand der Arbeit rund um den sogenannten Dresdner Maya-Codex gezeigt werden, welche Möglichkeiten der Kontakt und Austausch mit Kolleg*innen aus Herkunftsgesellschaften für eine vielfältigere und anknüpfungsfähige Präsentation von Objekten bieten kann.

2.1 Die Filmsammlung der TIB Hannover

Ein sensibler Bestand der TIB ist der ethnologische Teil der IWF-Filmsammlung (Filmsammlung der aufgelösten IWF Wissen und Medien gGmbH). Er besteht aus Filmaufnahmen und einigen wenigen Fotos in erster Linie außereuropäischer Kontexte, die zu wissenschaftlichen Zwecken angefertigt wurden. Sie enthalten unverpixelte Personenaufnahmen, für die in der Regel keine dokumentierten Einverständniserklärungen der abgebildeten Personen vorliegen, die teilweise in die Intimsphäre eingreifen oder rituelle Handlungen zeigen. Einige wenige Filme wurden in ehemaligen deutschen Kolonialgebieten gedreht. Aus heutiger Perspektive können diese Aufnahmen zumindest teilweise auch in ihrer gesellschaftlichen und/oder historischen Zuordnung oder auch wissenschaftlich fragwürdig sein. Hier sind oftmals auch rechtliche Vorgaben wie Datenschutz und Persönlichkeitsrechte zu berücksichtigen: In vielen Fällen leben die mitwirkenden Personen noch oder sind erst seit kurzem verstorben. Datenschutz endet erst mit dem Tod Betroffener, Persönlichkeitsrechte bestehen nach dem Tod fort und erlöschen nach einer im Einzelfall zu bestimmenden Zeit.

Deshalb hat die TIB für die Nutzung des ethnologischen Bestands der IWF-Filmsammlung intern ein Konzept erarbeitet, das sowohl die rechtlichen als auch die ethischen Aspekte abwägt: Bibliographische Daten / Metadaten und Schlagworte sind für jedermann auf Deutsch und Englisch im TIB AV-Portal recherchierbar8 und unter der Lizenz CC0 1.0 Universal herunterladbar.9 Ethnologische Filmbestände werden von der TIB nur bereitgestellt, wenn die wissenschaftliche Nutzung nachgewiesen wird. Öffentliche Vorführungen oder andere Nutzungen von Filmmaterial sind nach Einzelfallprüfung (ggfls. nach Prüfung von Ausstellungskonzepten) auf Vertragsbasis möglich.

Die TIB bietet einen webbasierten, digitalen Zugang zur ethnologischen Filmsammlung über das TIB AV-Portal ausschließlich für Forschende nach Anmeldung unter Angabe des Forschungsinteresses. Bereitgestellt werden auch die Begleitpublikationen, die bei der Produktion des ethnologischen Filmmaterials von Wissenschaftler*innen im Auftrag des IWF erarbeitet wurden. Die TIB wird zukünftig einen Disclaimer vor dem Zugriff auf die Filme einblenden.

Eine Online-Bereitstellung erfolgt nicht bei besonders sensiblen Inhalten (Intimsphäre, rituelle Handlungen) oder wenn das Material konkret der deutschen Kolonialgeschichte zuzuordnen ist. Die Bereitstellung an Herkunftsgesellschaften kann auf Anfrage über lokale Museen und Autoritäten im Herkunftsland erfolgen. In Ermangelung rechtlicher Maßgaben oder Leitlinien für viele Aspekte des Umgangs mit sensiblem Material aus kolonialen Kontexten hat die TIB damit eine eigene Vorgehensweise für einen Umgang mit diesen Materialien entwickelt.

2.2 Bildarchiv der einstigen „Deutschen Kolonialgesellschaft“

Die Universität Frankfurt am Main betreibt eine Datenbank, die einst zur Deutschen Kolonialgesellschaft gehörende Bilddokumente erschließt und in digitaler Form zugänglich macht.10 Die einzelnen Einträge in der Datenbank sind mit Informationen zur Provenienz, Datierung sowie evtl. vorhandenen Legenden versehen. Eine freie Zugänglichkeit der Fotos und der zu ihnen gehörenden Metadaten scheint auf den ersten Blick problemlos möglich zu sein – was könnte überzeugender sein?

Trotz der auf den ersten Blick vorbildlichen Aufbereitung und Ausstattung dieser Datenbank bleibt jedoch ein blinder Fleck bestehen, der von Seiten mancher afrikanischer Forscher*innen moniert wird:11 So steht der De-Materialisierung, die mit dieser und anderen Datenbanken einherzugehen scheint, vielfach die fehlende Infrastruktur in den einstigen Kolonien Deutschlands (und anderer Länder) gegenüber. Funktionierende Internetverbindungen sind keine Selbstverständlichkeit. Die Restitutionsforderungen bezüglich der Bildarchive sind durch die Digitalisierung daher also nicht erfüllt. Afrikanische Universitäten sind deshalb oftmals darauf angewiesen, dass eine Rematerialisierung des Digitalen erfolgt, um auf diese Weise Studierenden wie Forscher*innen konkret die Fotos vorlegen zu können. Rematerialisierung heißt hier: Herstellung von Papierabzügen für die Fotos, um von elektronischen Medien unabhängig zu werden.

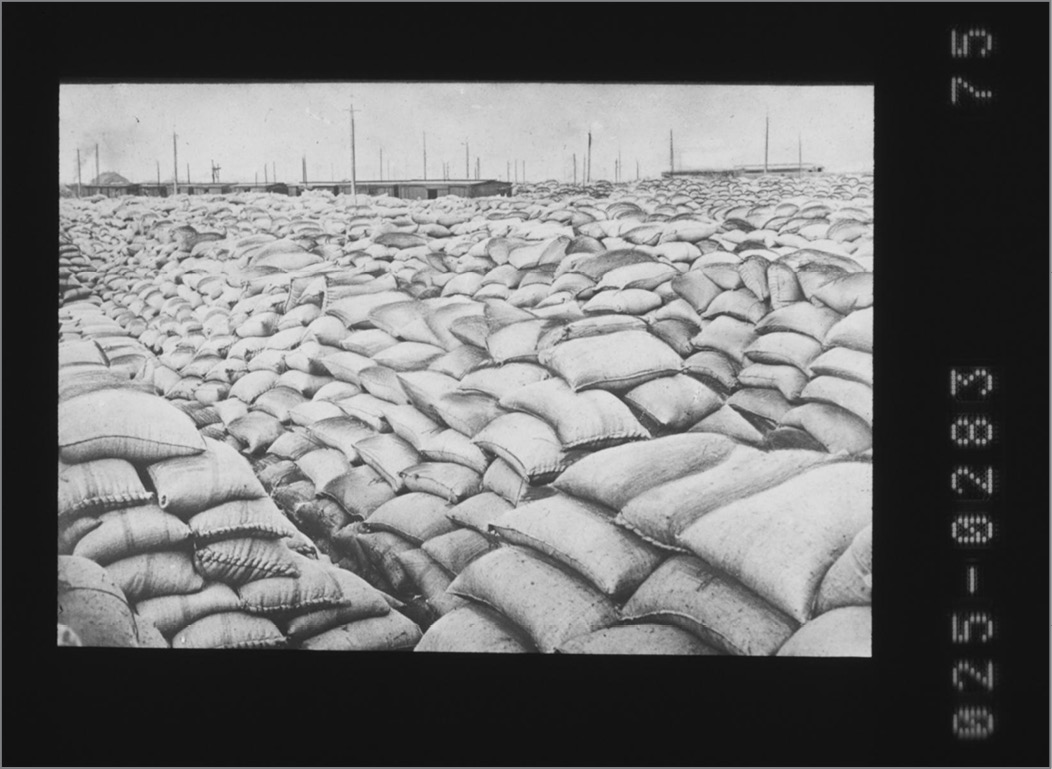

Anhand zweier Beispiele soll gezeigt werden, dass dies gesellschaftlich und politisch wichtig ist: Die Geschichte des kolonialen Trägerwesens, das für das Verständnis der Geschichte der „erobernden Entdeckung“ unerlässlich ist, zeigt, dass schon den „Karawanen-Bildern“, wie die Deutschen sie herstellten, die Ideologie einer Entmaterialisierung zugrunde lag.12 Auch wenn die Träger*innen bei ihrer Arbeit gezeigt wurden, war es häufig so, als wären afrikanische Produkte gleichsam „von selbst“ ins „Mutterland“ gekommen (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Ohne Titel.

© Goethe Universität Frankfurt/M., Koloniales Bildarchiv, 025-0283-75.

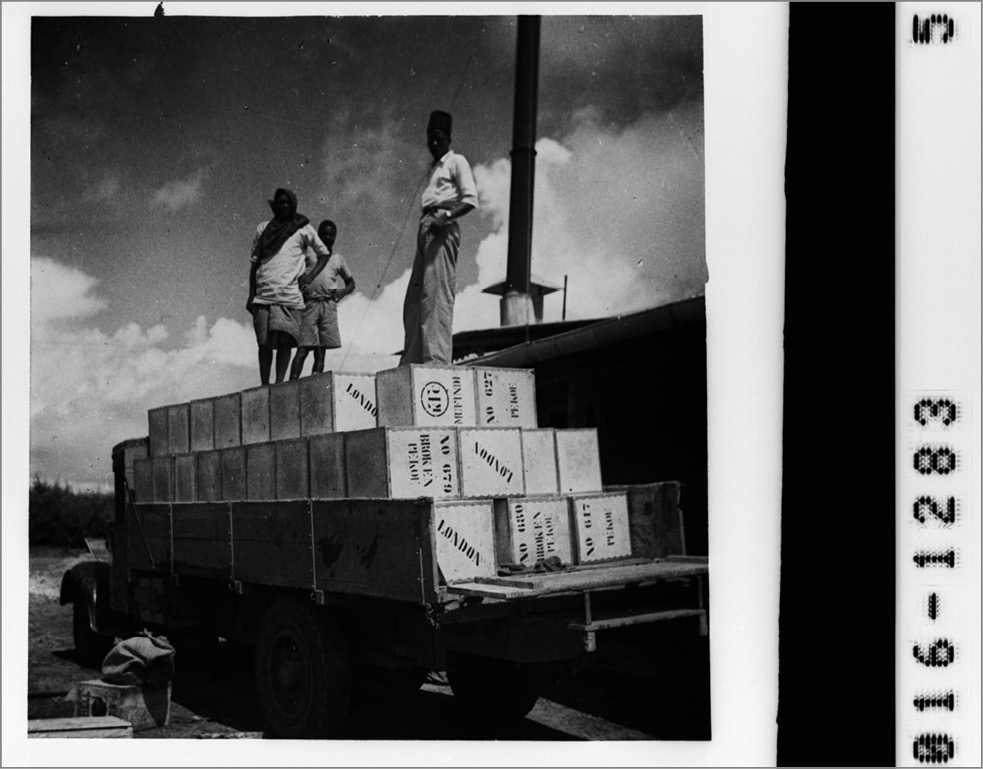

Der Transport konnte, wie auf dem folgenden Foto zu sehen ist, manchmal mit Fahrzeugen erfolgen (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Verladen des Tees für den europäischen Markt.

© Goethe Universität Frankfurt/M., Koloniales Bildarchiv, 016-1283-05/22.

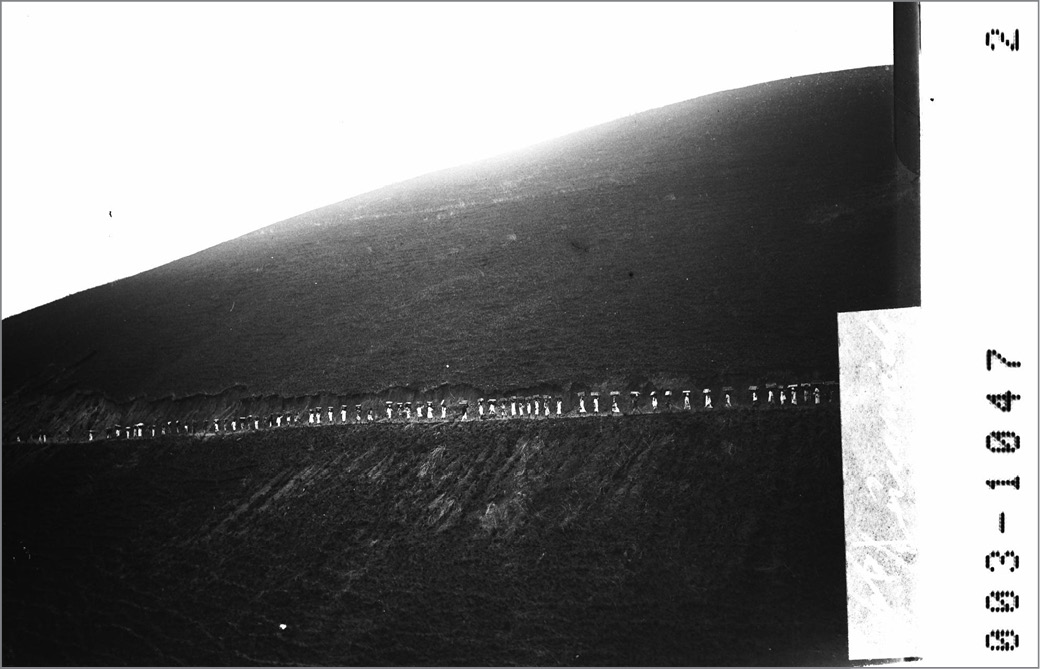

Bestimmend für das Vordringen in fremde Räume aber waren im kolonialen Zeitalter lange Zeit Karawanen, in denen sich der koloniale Anspruch auf Raumbeherrschung genauso ausdrückte wie die Herstellung eines exotischen Settings, in dem der*die einzelne Träger*in nur selten ein individuelles Gesicht gewann (vgl. Abb. 3).13

Abb. 3: Karawane in Ruanda.

© Goethe Universität Frankfurt/M., Koloniales Bildarchiv, 003-1047-02.

Abbildung 3 stammt aus Ruanda und impliziert eine quasi-militärische Ordnung, bei der die Kolonialherren stets der Karawane vorangegangen seien. Dass in Wirklichkeit die Europäer*innen auf die Sprach- und Ortskenntnis der Träger*innen, bestehende Karawanenwege und eine komplexe Logistik zur Versorgung angewiesen waren, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Das Foto, auf dem sich ein gewisser „Zahlmeister Fritsch“ auf den Schultern afrikanischer Träger trockenen Fußes durch ein Gewässer bringen lässt, verdeutlicht, dass es stets um sensible Themen geht, bei denen der koloniale Herrschaftsanspruch nicht allein in symbolischer Form zum Ausdruck kam, sondern ganz haptisch und physisch, d.h. mit dem ganzen Gewicht, den ein sich als überlegen dünkender Körper auf andere, zum Tragetier degradierte Menschen, ausübte (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Zahlmeister Fritsch.

© Goethe Universität Frankfurt/M., Koloniales Bildarchiv, 003-1039a-09/1/Reihe 55,47.

Die weitere kritische Nutzung dieser Archive, die mit Hilfe von Abzügen sowie der Erzeugung von „papierenen“ Fotoarchiven ermöglicht werden kann, ist nur auf den ersten Blick „traditionell“, nämlich anfassbar. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Fortschritt, und zwar in dem Sinne, dass das vermeintlich „Rückschrittliche“ bessere bzw. komplementäre Anwendungsmöglichkeiten bietet. Konkret ist die Bereitstellung von Papierabzügen gemeint, durch die Probleme beim digitalen Zugriff vermieden werden können.

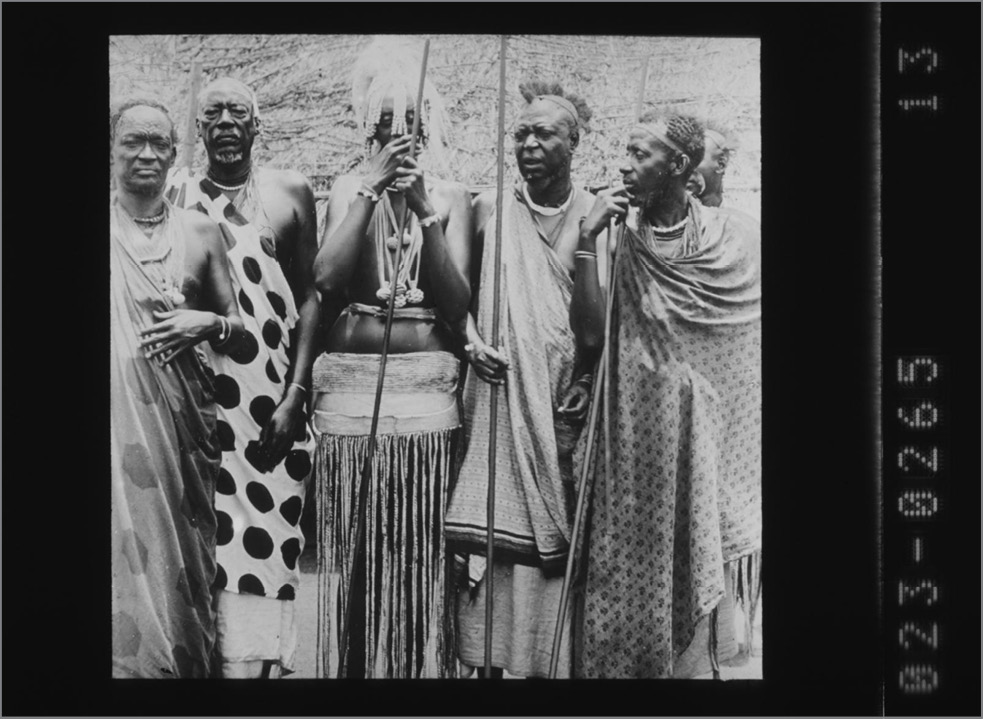

Die Fotos der Deutschen Kolonialgesellschaft sind Teil einer Eroberungspolitik gewesen, die die fremde Bevölkerung zu ordnen und klassifizierend regierbar zu machen versuchte. So besagte der sog. „Hamiten-Mythos“ etwa, dass die ruandische Gesellschaft in drei strikt voneinander zu trennende „Ethnien“ gegliedert sei, von denen letztlich nur die eine – nämlich die „Twa“ (die gern auch als „Zwerge“ bezeichnet wurden) – wirklich die „Urbevölkerung“ dargestellt habe.14 Die „Hutu“ seien als „Bantu-Bauern“ später hinzugekommen, die „Tutsi“ noch später, nämlich als hochgewachsene, „Quasi-Weiße“ bzw. „weiße Neger“. Es handle sich um eine „edle“ Oberschicht, die mit der wirtschaftlichen Macht ihrer Rinderherden die große Mehrheit der Bevölkerung dominiert und mit Hilfe ihrer Verbindung zum ruandischen Königtum Ruanda in ihre Hände gebracht hätte.15 Es handelte sich also um rassistische Stereotype, die von den Kolonisator*innen für die Verteilung von sozialen Privilegien genutzt wurden und auf diese Weise die Sozialstruktur der ruandischen Gesellschaft von Grund auf veränderten. Dies aber hatte wiederum Einfluss auf die Entwicklung von sozialen Ressentiments und Konflikten, die sich im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verstärkten.

Abb. 5: König Mutsinga und seine Leute.

© Goethe Universität Frankfurt/M., Koloniales Bildarchiv, 023-0265-13.

Die künstliche Ethnifizierung wurde in den 1930er Jahren durch die Belgier verstärkt und dauerhaft festgeschrieben, nämlich durch die Einführung von ethnischen Markierungen in den Pässen.16 Dies erwies sich im Verlauf der Jahrzehnte als gefährlich, denn bei innen- wie außenpolitischen Konflikten konnte die Idee der „Fremdheit“ und „Nicht-Zugehörigkeit“ der Tutsi beliebig mobilisiert werden, und zwar entgegen der offensichtlichen Tatsache, dass Hutu wie Tutsi dieselbe Sprache sprachen, dieselbe Kultur teilten, den gleichen religiösen Vorstellungen verhaftet waren und nach der christlichen Missionierung dann in denselben Kirchen beteten, dieselben Schulen frequentierten usw.17

Die Tragik des kolonialen Ordnens bestand darin, dass die fotografischen „Beweise“ für die Unterschiedlichkeit der „Ethnien“ 1994 die ideologische Grundlage für den Genozid an den Tutsis Ruandas abgegeben haben. Die koloniale Herrschaft des Kaiserreichs über Ruanda dauerte rund zwei Jahrzehnte, doch ihre Konsequenzen waren bis hinein ins Jahr 1994 feststellbar. Das, was sich vor über hundert Jahren unter der deutschen Kolonialherrschaft langsam anbahnte, mündete am Ende des 20. Jahrhunderts in einer Katastrophe, die innerhalb von nur drei Monaten mehr als eine Million Menschen das Leben kosten sollte.18

Deutsche Archivar*innen und Bibliothekar*innen sind auf spezifisches Wissen angewiesen.19 Aufgrund des Genozids unterliegen die ethnischen Unterscheidungen im heutigen Ruanda strikten Tabus. Es stellt sich also die Frage, ob in Frankfurt und anderen, vergleichbaren Archiven – etwa bei der „Deutschen Fotothek“ – dieses Problem, nämlich der ethnischen Separierung, hätte vermieden werden können, wenn sich frühzeitig kritische Stimmen aus Ruanda Gehör verschafft hätten. Allerdings muss betont werden, dass das Frankfurter Projekt das erste Digitalisierungsprojekt in diesem Feld war. Es wurde umgesetzt, noch bevor die einschlägigen Diskussionen zu ethnischen Gruppenbezeichnungen geführt wurden. In Frankfurt ist man sich der methodischen Probleme bewusst. Ein Projekt zur Überarbeitung der Suchwörter und Meta-Daten hat bereits begonnen. Hier nur ein Beispiel für die Bedeutung, die sich aus der Frage nach dem Wissensstand ergibt:

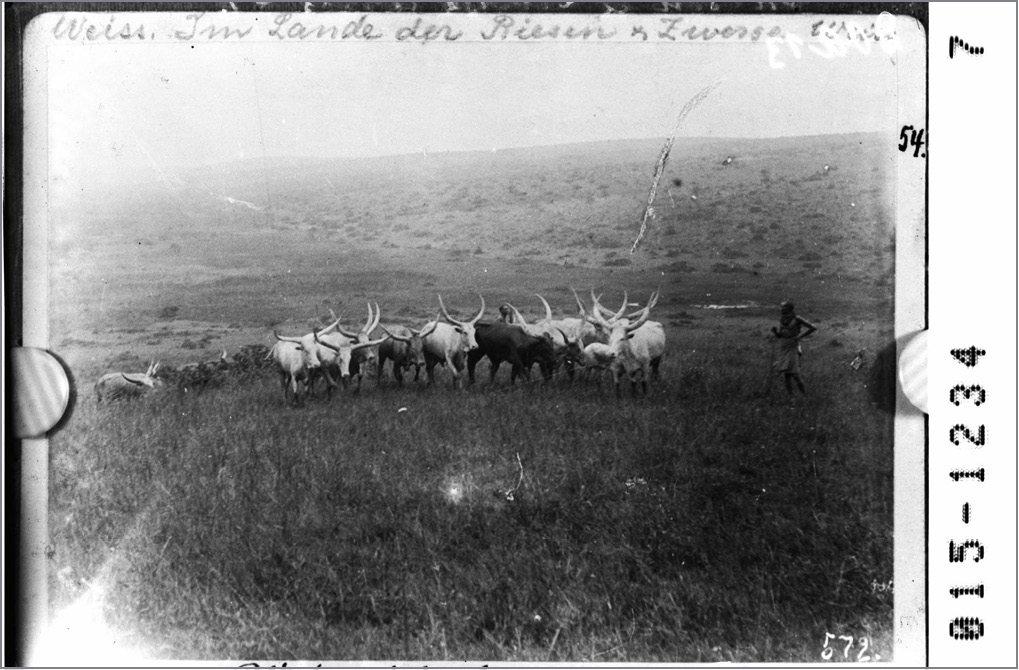

Abb. 6: „Watussirinder“.

© Goethe Universität Frankfurt/M., Koloniales Bildarchiv, 015-1234-07.

In Abbildung 6 steht oben der Name des Fotografen „Weiss“, und dann „Im Land der Riesen und Zwerge“, gefolgt von dem Wort am unteren Bildrand „Watussirinder“. Damit sind die Rinder der Tutsi gemeint. In den Keywords findet man u.a.: „Tierwelt“, „Fauna“ und „Afrikaner – Tutsi“. Die Tutsi selbst sind kaum zu sehen, doch implizit wird eine sozusagen unaufhebbare Verbindung zwischen den Rindern und diesen Menschen hergestellt.20 Bäuerliche Hutu-Familien konnten jedoch ebenfalls Rinder besitzen – und in vorkolonialen Zeiten änderten sie dadurch ihren Status hin zur Gruppe der „Tutsi“.21

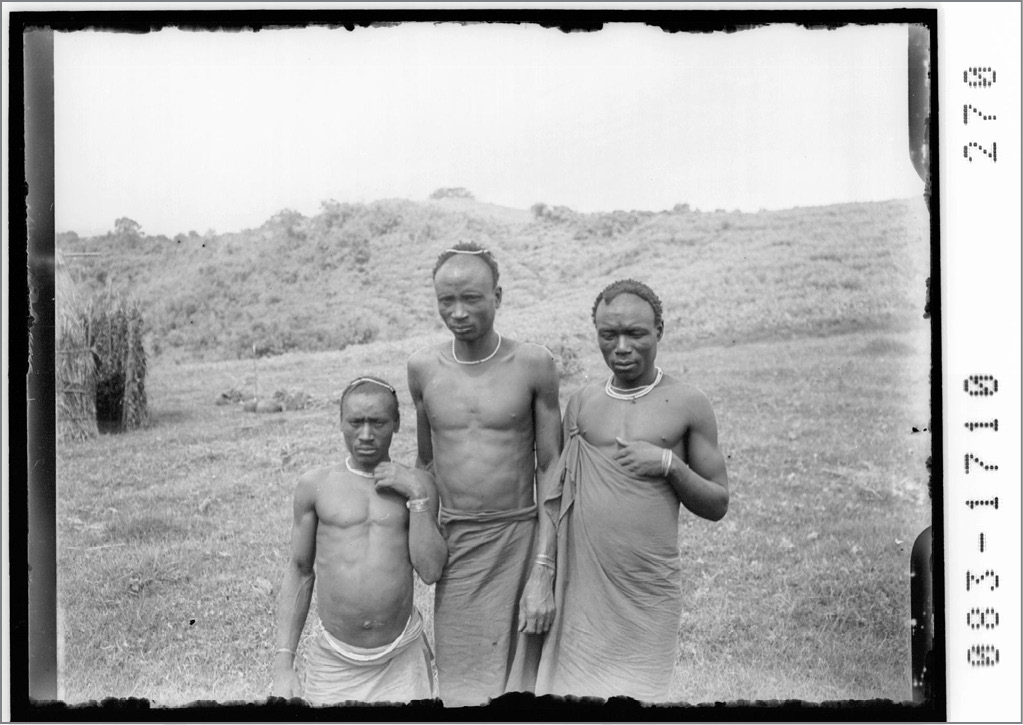

Auf einem weiteren Foto (vgl. Abb. 7) wird die problematische Übernahme kolonialer Begrifflichkeiten noch deutlicher. Da ist im sogenannten „Grünen Album“ eines Julius Hermann Schott ein Foto zu finden, das der Fotograf in den Jahren 1910–1912 mit dem Titel „Wahututypen aus dem Vulkangebiet (Ruanda) 7659/15“ versah. Die damalige, an sich problematische Zuschreibung wurde vom Frankfurter Archiv in den Stichwortkatalog übernommen, so dass den Archivbenutzer*innen ein Suchbegriff wie „Hutu“ als Beschreibung von etwas Tatsächlichem dargeboten wird, obwohl die Abgebildeten damit vielleicht gar nicht einverstanden gewesen wären.

Abb. 7: „Wahututypen“.

© Goethe Universität Frankfurt/M., Koloniales Bildarchiv, 083-1710-270.

Die Abhilfe könnte darin bestehen, konsequent Anführungszeichen zu verwenden, um anzudeuten, dass nicht mehr rekonstruierbar ist, ob und inwieweit Fremdzuschreibung und Selbstbeschreibung korrelierten.22

Als notwendig erscheint das Plädoyer, sich nicht allein auf die museale Provenienzforschung zu beschränken, nicht nur zu diskutieren über die Restitution, die durch Museen oder qua Digitalisierung von Archiven und Bibliotheken bereits geleistet sei. Damit ist gemeint, dass es neben den objektbezogenen Fragen von Besitz auch subtile Fragen gibt, die sich rein sprachlich definieren. Da jedoch der Genozid des Jahres 1994 ohne die ideologische Grundlegung der ethnischen Trennung schwer denkbar gewesen wäre, ist hier äußerste Vorsicht geboten. Dabei ist auch an die eingeschränkte, infrastrukturelle Ausstattung vieler afrikanischer Universitäten zu erinnern. Hinzu kommt die Tatsache, dass Suchwörter, wenn sie aus kolonialen Kontexten übernommen werden, einer genauen Reflexion bedürfen. Am besten ist es, sie nach Abstimmung mit Kooperationspartner*innen mit distanzierenden Anführungszeichen zu versehen.23

2.3 Der „Maya-Codex“ in der SLUB Dresden

Zu den kostbarsten Beständen der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden gehört seit 1739 der Maya-Codex (in der Wissenschaftsgemeinschaft als Codex Dresdensis bekannt). Er gilt als die qualitätsvollste und inhaltsreichste der vier weltweit erhaltenen Maya-Handschriften.24 Damit befindet sich im Bestand der Bibliothek ein Exponat von Weltrang – aus kolonialem Kontext. Der Codex wird dauerhaft im Buchmuseum der Bibliothek präsentiert.

Der kurfürstlich-sächsische Hofkaplan und Bibliotheksoberinspektor Johann Christian Götze erwarb den Codex 1739 in Wien. Seinen Angaben zufolge „als eine unbekannte Sache gar leicht umsonst“ von einer „Privat-Person“.25 Wer diese Person war und wie sie in den Besitz der Handschrift kam, ist bis heute nicht bekannt. Vermutlich wurde der Codex zunächst zu Kaiser Karl V. nach Spanien gebracht und gelangte von dort zu einem unbekannten Zeitpunkt in die habsburgische Residenzhauptstadt Wien – und weiter nach Dresden.

Bei der Handschrift handelt es sich um einen Ritual- und Weissagungskalender der Maya-Kultur. Er enthält astronomische und meteorologische Berechnungen, rituelle Kalender, Hieroglyphen, Zahlzeichen und Götterdarstellungen. Solche Handschriften wurden einst von Priestern im Tempel zur Vorhersage von Glücks- und Unglückstagen verwendet. Die Handschrift datiert in die Spätere Postklassik der Maya-Kultur (ca. 1300–1521).26

Im Bewusstsein ihrer historischen Verantwortung bemüht sich die SLUB Dresden seit langer Zeit, aber deutlich mehr sensibilisiert vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten zum Thema Kulturgut aus kolonialen Kontexten, nicht nur um größte Transparenz in Bezug auf die Provenienz dieser Handschrift, sondern auch um möglichst umfassenden Zugang zum Objekt – analog wie digital.

Von zentraler Bedeutung sind in dieser Hinsicht die Ergebnisse zweier repräsentativer Befragungen, die das Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie (IMW) von Mai bis Juli 2022 durchgeführt hat. Diese gingen u.a. der Frage nach, wie die Präsentation des Maya-Codex im Verhältnis von Original und digitalen Möglichkeiten bewertet wird. Zum einen wurden unmittelbare Eindrücke nach der Begegnung mit dem Original abgefragt (45 Besucher*innen), zum anderen Online-Besucher*innen (knapp 1.000 Datensätze). Von den 45 vor Ort Befragten leben 25 in Deutschland, je 5 in Polen und den USA, 4 in Mexiko, je einer in Kolumbien, Guatemala, der Schweiz, Schweden und Österreich; eine Person machte keine Angabe zum Wohnort. Die Staatsangehörigkeit der Teilnehmenden verteilte sich wie folgt: 14 Teilnehmende haben eine lateinamerikanische Staatsangehörigkeit, 5 die der USA. Die museale Vermittlung der Herkunft empfand die Hälfte (22) der Besucher*innen vor Ort als nicht ausreichend, 9 waren sich nicht sicher. Dies bezog sich auf die knappen Angaben auf der Texttafel unmittelbar am Codex bzw. dem Flyer, die im Prinzip nicht hinter das Erwerbungsjahr 1739 zurückreichen. Mit der bereits vor der Umfrage begonnenen Überarbeitung der Texttafeln/Flyer wurde dem in der Umfrage deutlich gewordenen Wunsch nach besserer Vermittlung der Herkunft entsprochen. Im Übrigen waren und sind Informationen dazu auf den Webseiten der SLUB Dresden, die sich auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, immer sehr aktuell und ausführlich. Nach Auskunft der Fachexpert*innen war auch die Forschung zur Maya-Kultur bis vor Kurzem eher im globalen Norden verortet. Dies änderte sich erst sehr langsam. Rückgabeforderungen wurden bisher keine an die SLUB Dresden herangetragen. Die zweite, online durchgeführte Befragung fokussierte eher auf das Ausstellungskonzept und das Verhältnis von Original und digitalem Surrogat. Die größte Bedeutung hat nach Meinung aller Befragten die Präsentation des Originals, möglichst in einem eigenen Ausstellungsraum. Die Idee einer rein digitalen Präsentation fand wenig Gefallen, digitale Zusatzangebote mit tiefer gehenden Informationen aber durchaus. Zur Herkunft der Befragten wurden keine Angaben übermittelt.

Im aktuellen Alltag des Buchmuseums ist der Maya-Codex auf unterschiedliche Weise zugänglich. Die Aktivitäten am Museum dienen alle der Vermittlung und der besseren Anschaulichkeit und des Verständnisses dieses besonderen Schriftzeugnisses. Neben dem Besuch des Originalobjektes vor Ort im Buchmuseum zu den regulären Öffnungszeiten sowie Führungen und Aktionstagen mit Sonderführungen wurde auf der Grundlage des vorhandenen Digitalisats eine Virtual-Reality-Anwendung konzipiert, die an Aktionstagen zugänglich gemacht werden soll. Der dreisprachige Flyer (Deutsch – Spanisch – Englisch) ist aktualisiert worden. Dieser Flyer bietet eine anschauliche Vertiefungsmöglichkeit und enthält zusätzlich eine Erläuterung in Leichter Sprache sowie den Hinweis zum kolonialen Erbe. In die Neukonzeption des Flyers wurde auch der Archäologe Carlos Pallan Gayol aus Mexiko, der an der Universität Bonn forscht, einbezogen. Der partnerschaftliche Dialog mit den Herkunftsgesellschaften ist eine wichtige Aufgabe.

Im Rahmen des Webauftritts des Maya-Codex auf den Seiten der SLUB Dresden kann das Wissen zum Codex in deutscher und englischer Sprache vertieft werden.27 In einer virtuellen Ausstellung der Deutschen Digitalen Bibliothek findet ebenfalls eine Auseinandersetzung mit dem Codex statt.28 Die Webauftritte sind Vertiefungsebenen, die sich u.a. mit der Entstehung, der Provenienz, der Maya-Kultur, dem Erhalt des Codex, seinem Inhalt, der Reproduktion und weiteren Maya-Codices auseinandersetzen. Das seit dem Jahr 2008 online zur Verfügung gestellte Digitalisat des Codex auf den Seiten der SLUB Dresden29 ermöglicht ein Hineinzoomen in die Details der Handschrift und ein Herunterladen sowohl einzelner Seiten wie des gesamten Dokuments. Eine Nachnutzung erfolgt beispielsweise durch das Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, das die Digitalisate in seiner Mediathek eingebunden und kontextualisiert hat.30 Zukünftig ist geplant, in Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften kurze Zusammenfassungen zum Maya-Codex in einer der Maya-Sprachen auf der Webseite der SLUB Dresden anzubieten, um letzteren eine bessere Teilhabe am Codex zu ermöglichen, sie sichtbarer zu machen und eine stärkere Sensibilisierung für nicht-europäische Perspektiven zu befördern.

3. Fazit

Die skizzierten Beispiele zeigen, wie wichtig die Berücksichtigung von Perspektiven aus Herkunftsgesellschaften oder deren Einbeziehung sind. Das Beispiel des ethnologischen Teils der IWF-Filmsammlung der TIB Hannover zeigt, dass eigene Strategien zur verantwortungsvollen Bereitstellung des Materials entwickelt werden müssen, weil rechtliche Maßgaben nur bedingt greifen, wenn es um sensible Inhalte aus kolonialen Kontexten geht. Dies gilt insbesondere für ethisch sensible Inhalte wie z. B. rituelle Handlungen oder Aufnahmen der Intimsphäre. Aufnahmen von Personen werden durch die Digitalisierung und Veröffentlichung im Internet einem ungleich größeren Publikum zugänglich gemacht, wobei Inhalt und Umfang des Einverständnisses der abgebildeten Personen größtenteils nicht dokumentiert sind und in einigen Fällen die Freiwilligkeit angezweifelt werden kann oder muss. Öffentliche Bibliotheken sehen sich hierbei mit dem Dilemma konfrontiert, einerseits so viel Material wie möglich digitalisiert für eine zeitgemäße wissenschaftliche Arbeitsweise verfügbar zu machen, und andererseits trotzdem ihrer historischen Verantwortung gerecht zu werden und ethischen Gesichtspunkten folgend den Zugang zum Material für die Nutzer*innen limitieren zu müssen. Gemeinsam mit Angehörigen der Herkunftsgesellschaften erarbeitete Leitlinien für einen ethisch verantwortungsvollen Umgang mit Kolonialerbe in Bibliotheken, auch bei der Organisation von verschiedenen Formen des Zugangs, wären hier hilfreich.31

Das Beispiel des Bildarchivs der ehemaligen „Deutschen Kolonialgesellschaft“ an der Goethe-Universität Frankfurt am Main hat verdeutlicht, wie Bilder, Titel und Schlagwörter koloniale Stereotype und falsche ethnische Unterscheidungen, die im Herkunftsland heute aus guten Gründen untersagt sind, fortführen können. Diese Fehler könnten vermieden werden, wenn Kolleg*innen aus den Herkunftsländern zu Fragen der Präsentation und Zugänglichmachung zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Rahmen einer Digitalisierung konsultiert würden.

Die Darstellung der Arbeit rund um die Digitalisierung und den neuen Webauftritt des Maya-Codex in Dresden zeigt, welche Möglichkeiten zur größeren Auseinandersetzung mit dem kolonialen Kontext des Codex in diesem Rahmen bestehen. Eine Erweiterung der mehrsprachigen Angebote, eben das Einbinden der Maya-Sprachen, kann den Zugang zu diesem einzigartigen Kulturobjekt in dessen Herkunftsregion deutlich verbessern.

Wie eingangs angesprochen, geht es darum, Bibliotheken zu inklusiven und repräsentativen Orten zu machen, die dem Material, was sie beherbergen und zeigen sowie dessen widersprüchlicher Geschichte und der damit einhergehenden Verantwortung gerecht werden. Betroffene Gemeinschaften müssen die Möglichkeit haben, auf die Art und Weise der Bereitstellung des digitalisierten Materials Einfluss zu nehmen. Die Digitalisierung kann unter Umständen aktive Teilhabe ermöglichen und unterstützen; erschwerte technische Bedingungen und knappe Ressourcen in den Herkunftsländern können jedoch den Zugang erheblich erschweren – ein Umstand, der nicht aus dem Blick geraten sollte. Die Einbeziehung von communities of interest bietet in jedem Fall eine Vielzahl von Chancen für Bibliotheken: Bildbeschreibungen und Schlagwörter können angemessener oder korrekter gewählt werden, Dienstleistungen und Programme können an Perspektiven und Vielfältigkeit gewinnen – vor allem aber ist es an der Zeit, dass das Bild und die Geschichte der vom Kolonialismus betroffenen Gemeinschaften nicht mehr nur von Institutionen im globalen Norden gezeichnet und geschrieben werden. Dies wäre ein entscheidender Schritt, um den kolonialen Blickwinkel zu überwinden und eine repräsentative und inklusive Wissensvermittlung zu fördern.

Literaturverzeichnis

- Chrétien, Jean-Pierre: Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi, in: Amselle, Jean-Loup; M’Bokolo, Elikia (Hg.): Au cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris 1999, S. 129–166.

- Chrétien, Jean-Pierre; Kabanda, Marcel: Rwanda. Racisme et génocide. L’idéologie hamitique, Paris 2016.

- Codex Dresdensis – Mscr.Dresd.R.310. Maya-Handschrift in der SLUB Dresden, digital.slub-dresden.de, spätere postklassische Zeit der Maya-Kultur (ca. 1300–1521), Online: https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/2967/1, Stand: 31.07.2024.

- Dumas, Hélène: Génocide au village. Le massacre des Tutsis au Rwanda, Paris 2014.

- Götze, Johann Christian: Die Merckwürdigkeiten Der Königlichen Bibliotheck zu Dreßden, ausführlich beschrieben, und mit Anmerckungen erläutert, 1. Sammlung, Dresden 1743. Online: https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb11061790, Stand: 01.08.2024.

- Iacovino, Livia: Rethinking Archival, Ethical and Legal Frameworks for Records of Indigenous Australian Communities. A Participant Relationship Model of Rights and Responsibilities, in: Archival Science 10, 2010, S. 353–372, https://doi.org/10.1007/s10502-010-9120-3.

- Imeri, Sabine; Strickert, Moritz; Zenker, Julia: Koloniale Kontexte in der Bibliothek. Vernetzen, Erschließen, Bereitstellen, in: Bibliothek Forschung und Praxis 48 (2), 2024, S. 302–310, https://doi.org/10.1515/bfp-2023-0036.

- Malzner, Sonja; Peiter, Anne D. (Hg.): Der Träger. Zu einer tragenden Figur der Kolonialgeschichte, Bielefeld 2018 (Edition Kulturwissenschaft 127), https://doi.org/10.1515/9783839437537.

- Mamdani, Mahmood: When Victims Become Killers. Colonialism, Nationalism, and the Genocide in Rwanda, Princeton 2001.

- Peiter, Anne D.: Der Genozid an den Tutsi Ruandas. Von den kolonialen Ursprüngen bis in die Gegenwart, Marburg 2024.

- Peiter, Anne D.: Invektiven im Genozid. Zu Zeugnissen von überlebenden Tutsi, in: Meier-Vieracker, Simon; Kämper, Heidrun; Warnke, Ingo H. (Hg.): Invective Discourse, Berlin; Boston 2024 (Diskursmuster / Discourse Patterns 34), S. 149–175, https://doi.org/10.1515/9783111146553.

- Peiter, Anne D.: Zur Darstellung von Krieg und Befreiung in autobiographischen Zeugnissen von Überlebenden der Shoah und des Tutsizids, in: Literatur im Unterricht. Texte der Gegenwartsliteratur für die Schule 24 (2), 2023, S. 181–194.

- Peiter, Anne D.: Träume der Gewalt. Studien der Unverhältnismäßigkeit zu Texten, Filmen und Fotografien. Nationalsozialismus – Kolonialismus – Kalter Krieg, Bielefeld 2019. Online: https://doi.org/10.1515/9783839445679.

- Rohrbacher, Peter: Die Geschichte des Hamiten-Mythos, Wien 2002.

- Sangwand, T-Kay: Preservation is Political. Enacting Contributive Justice and Decolonizing Transnational Archival Collaborations, in: KULA 2 (1), 2018, 1–14, https://doi.org/10.5334/kula.36.

- Steinmeier, Daniel: Diversity, Inclusion, and Digital Preservation, in: Patterns 1 (9), 2020. Online: https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100152.

- Tai, Jessie: Cultural Humility as a Framework for Anti-Oppressive Archival Description, in: Journal of Critical Library and Information Studies 3 (2), 2021. Online: https://doi.org/10.24242/jclis.v3i2.120.

- Tsogang Fossi, Richard: Beyond the PAESE-Conference. Voices from Africa and Papua New Guinea, in: Andratschke, Claudia; Müller, Lars; Lembke, Katja (Hg.): Provenance Research on Collections from Colonial Contexts. Principles, Approaches, Challenges, Heidelberg 2023 (Veröffentlichungen des Netzwerks Provenienzforschung in Niedersachsen 5), S. 498–508. Online: https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1270.c18929.

1 Aus ethnologischer Sicht ist es problematisch, homogenisierend und statisch von der einen Herkunftsgesellschaft zu sprechen. Richard Tsogang Fossi weist jedoch darauf hin, dass eine Distanzierung von diesem Begriff ebenfalls kritisch und als einem colonial mindset verhaftet betrachtet werden kann. Siehe Tsogang Fossi, Richard: Beyond the PAESE-Conference. Voices from Africa and Papua New Guinea, in: Andratschke, Claudia; Müller, Lars; Lembke, Katja (Hg.): Provenance Research on Collections from Colonial Contexts. Principles, Approaches, Challenges, Heidelberg 2023 (Veröffentlichungen des Netzwerks Provenienzforschung in Niedersachsen 5), S. 498–508. Online: https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1270.c18929.

2 Imeri, Sabine; Strickert, Moritz; Zenker, Julia: Koloniale Kontexte in der Bibliothek. Vernetzen, Erschließen, Bereitstellen, in: Bibliothek Forschung und Praxis, 48 (2), 2024, S. 302–310, https://doi.org/10.1515/bfp-2023-0036. Siehe außerdem Sangwand, T-Kay: Preservation is Political. Enacting Contributive Justice and Decolonizing Transnational Archival Collaborations, in: KULA 2 (1), 2018, 1–14, https://doi.org/10.5334/kula.36.

3 Ebd.

4 Eine Vielzahl von Autor*innen argumentiert für eine kollaborative Arbeit mit communities of interest in Archiven und Bibliotheken, siehe u.a. Tai, Jessie: Cultural Humility as a Framework for Anti-Oppressive Archival Description, in: Journal of Critical Library and Information Studies 3 (2), 2021. Online: https://doi.org/10.24242/jclis.v3i2.120; Iacovino, Livia: Rethinking Archival, Ethical and Legal Frameworks for Records of Indigenous Australian Communities. A Participant Relationship Model of Rights and Responsibilities, in: Archival Science 10, 2010, S. 353–372, https://doi.org/10.1007/s10502-010-9120-3; Steinmeier, Daniel: Diversity, Inclusion, and Digital Preservation, in: Patterns 1 (9), 2020. Online: https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100152.

5 Das Netzwerk Koloniale Kontexte hat 2021 eine Workshopreihe zu möglichen Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit communities of interest durchgeführt und ein Merkblatt mit Erfahrungen und Reflexionen aus der Praxis herausgegeben. Siehe „Takeaways and Recommendations“. Online: https://www.evifa.de/de/netzwerk-koloniale-kontexte/output, Stand: 31.05.2024.

6 Rechtliche Einschränkungen für die Sammlung und Bereitstellung zur Nutzung ergeben sich aus §§ 86, 86a Strafgesetzbuch hinsichtlich für verfassungswidrig erklärter Parteien und Vereinigungen aus dem In- und Ausland, aus den Archivgesetzen des Bundes und der Länder, dem Persönlichkeitsrecht und auch dem Recht am eigenen Bild. In allen Fällen sind jedoch unter jeweils unterschiedlichen und im Einzelfall zu prüfenden Voraussetzungen Ausnahmen für die wissenschaftliche Nutzung vorgesehen. Im kolonialen Kontext weniger relevant sind der Datenschutz und Persönlichkeitsrechte: Während der Datenschutz mit dem Tod Betroffener endet, bestehen Persönlichkeitsrechte zwar nach dem Tod fort, erlöschen jedoch irgendwann (beim Recht am eigenen Bild z.B. 10 Jahre nach dem Tod). In jedem Fall könnten wissenschaftliche Interessen im Rahmen einer Interessenabwägung mit dem Persönlichkeitsrecht der betroffenen Person berücksichtigt werden. Urheberrechte sind nur während der Laufzeit der Schutzfrist zu berücksichtigen (endet grundsätzlich 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers). Rechte auf Zugang zu Akten können sich aus dem Informationsfreiheitsgesetz ergeben. Zum Schutz der Öffentlichkeit, die bei Bereitstellung von sensiblen Inhalten auch berücksichtigt werden muss, ergeben sich insbesondere aus dem Kinder- und Jugendmedienschutz Einschränkungen.

7 Derzeit arbeiten verschiedene Bibliotheken an eigenen Lösungen. Außerdem erarbeitet die AG „Koloniale Kontexte in Bibliotheken“ des Netzwerks Koloniale Kontexte gerade einen Leitfaden zum Thema. Siehe https://www.evifa.de/de/netzwerk-koloniale-kontexte, Stand 20.06.2024. Siehe auch das Netzwerk Dekolonisierung von Bibliotheken im DACH-Raum: https://decolonizethelibrary.miraheze.org/wiki/Hauptseite, Stand: 20.06.2024.

8 TIB AV-Portal. Online: https://av.tib.eu/, Stand: 23.02.2024.

9 Zu CC0 1.0 Universal vgl. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.de, Stand: 06.07.24. TIB Open Data Service. Online: https://www.tib.eu/de/services/open-data, Stand: 23.02.2024.

10 https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv, Stand: 29.07.2024.

11 Persönliche Kommunikation.

12 Malzner, Sonja; Peiter, Anne D. (Hg.): Der Träger. Zu einer tragenden Figur der Kolonialgeschichte, Bielefeld 2018 (Edition Kulturwissenschaft 127), https://doi.org/10.1515/9783839437537.

13 Peiter, Anne D.: Träume der Gewalt. Studien der Unverhältnismäßigkeit zu Texten, Filmen und Fotografien. Nationalsozialismus – Kolonialismus – Kalter Krieg, Bielefeld 2019, Online: https://doi.org/10.1515/9783839445679, besonders das Kapitel Kolonialismus, S. 385–730.

14 Chrétien, Jean-Pierre: Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi, in: Amselle, Jean-Loup; M’Bokolo, Elikia (Hg.): Au cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris 1999, S. 129–166; zur Jahrhunderte alten Tradition der Bibel-Exegese der Noah-Geschichte, die den Hamiten-Mythos nährte, vgl. das sehr kenntnisreiche Buch von Rohrbacher, Peter: Die Geschichte des Hamiten-Mythos, Wien 2002.

15 Chrétien, Jean-Pierre; Kabanda, Marcel: Rwanda. Racisme et génocide. L’idéologie hamitique, Paris 2016. Vgl. zur Bewunderung, die die Kolonisatoren dem ruandischen König Mutsinga entgegenbrachten, die Abb. 5.

16 Allgemein zur Vorbereitung des Genozids Peiter, Anne D.: Der Genozid an den Tutsi Ruandas. Von den kolonialen Ursprüngen bis in die Gegenwart, Marburg 2024.

17 Mamdani, Mahmood: When Victims Become Killers. Colonialism, Nationalism, and the Genocide in Rwanda, Princeton 2001.

18 Dumas, Hélène: Génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda, Paris 2014.

19 An dieser Stelle sei nur darauf hingewiesen, dass es Kontinuitätslinien zwischen den Klassifizierungsbemühungen der Kolonialapparate und der Selbstwahrnehmung der ruandischen Bevölkerung gab. So entstanden Konflikte, die sich bis zum Genozid steigerten.

20 Zu Mechanismen der Dehumanisierung und Animalisierung der prospektiven Opfer siehe Peiter, Anne D.: Invektiven im Genozid. Zu Zeugnissen von überlebenden Tutsi, in: Meier-Vieracker, Simon; Kämper, Heidrun; Warnke, Ingo H. (Hg.): Invective Discourse, Berlin; Boston 2024 (Diskursmuster / Discourse Patterns 34), S. 149–175, https://doi.org/10.1515/9783111146553.

21 Vgl. Rohrbacher: Hamiten-Mythos, 2002.

22 Allgemein zum Genozid an den Tutsi und den Problemen seiner Rezeption Peiter: Genozid, 2024.

23 Zu den didaktischen Möglichkeiten des Umgangs siehe etwa Peiter, Anne D.: Zur Darstellung von Krieg und Befreiung in autobiographischen Zeugnissen von Überlebenden der Shoah und des Tutsizids, in: Literatur im Unterricht. Texte der Gegenwartsliteratur für die Schule 24 (2), 2023, S. 181–194.

24 Neben dem Dresdner Codex gibt es noch den Madrider, den Pariser und den Mexiko Maya Codex – alle nach ihrem momentanen Aufbewahrungsort benannt. Meist sind die originalen Titel dieser Manuskripte nicht erhalten oder unklar.

25 Götze, Johann Christian: Die Merckwürdigkeiten Der Königlichen Bibliotheck zu Dreßden, ausführlich beschrieben, und mit Anmerckungen erläutert, 1. Sammlung, Dresden 1743, S. 4. Online: https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb11061790, Stand: 01.08.2024.

26 Für weiterführende Informationen s. https://www.slub-dresden.de/entdecken/handschriften/maya-handschrift-codex-dresdensis/entstehung, Stand 01.08.2024.

27 Webauftritt des Maya-Codex der SLUB. Online: https://www.slub-dresden.de/entdecken/handschriften/maya-handschrift-codex-dresdensis, Stand: 16.07.2024.

28 Virtuelle Ausstellung des Maya-Codex im Rahmen der Deutschen Digitalen Bibliothek. Online: https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/maya/, Stand: 16.07.2024.

29 Vgl. Codex Dresdensis – Mscr.Dresd.R.310. Maya-Handschrift in der SLUB Dresden, digital.slub-dresden.de, spätere postklassische Zeit der Maya-Kultur (ca. 1300–1521), Online: https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/2967/1, Stand: 18.07.2024.

30 Eintrag zum Dresdener Maya-Codex in der Mediathek des Instituto Nacional de Antropología e Historia. Online: https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/codice%3A1630, Stand: 16.07.2024.

31 Siehe dazu auch die bereits erwähnten Aktivitäten der AG Koloniale Kontexte in Bibliotheken (Fußnote 7).