Mapping Colonial Contexts

Wissensontologien, Metadaten und Portalansicht

Romy Susanne Köhler, Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn

Maria Hermes-Wladarsch, Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Christoph Rauch, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Stefanie Rühle, Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Ingo H. Warnke, Universität Bremen

Zusammenfassung

Der Beitrag thematisiert die Rolle von FAIRen Metadaten für die Herstellung von digitaler Transparenz über das koloniale Vermächtnis in Bibliotheken. Drei Praxisbeispiele zeigen auf, inwiefern kontrollierte Vokabulare relevante Variablen sind, deren konzeptionelle Einbindung in die digitale Erschließungspraxis ein enormes Potential darstellt, digitale Ressourcen für die Erforschung von kolonialen Kontexten in Bibliotheken bereitzustellen.

Summary

The article addresses the role of FAIR metadata in creating digital transparency about colonial legacies in libraries. Three practical examples demonstrate the extent to which controlled vocabularies are relevant variables whose conceptual integration into digital indexing practice represents an enormous potential for providing digital resources for research into colonial contexts in libraries.

Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/6057

Autorenidentifikation:

Köhler, Romy Susanne: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0619-9466;

Hermes-Wladarsch, Maria: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9709-3471;

Rauch, Christoph: ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2635-1629;

Rühle, Stefanie: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8356-3284;

Warnke, Ingo H.: GND: 121762130

Schlagwörter: Koloniales Erbe in Bibliotheken; Entkolonisierung; FAIR-Prinzipien; Metadaten; Normdaten; Mapping

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0.

1. Zur Bedeutung von Metadaten für die digitale Erschließung von kolonialen Kontexten – eine Einführung

Die digitale Bereitstellung kolonialer Bibliotheksbestände scheint auf den ersten Blick ein transparentes und verantwortungsvolles Unternehmen: das koloniale Vermächtnis wird durch Digitalisierung allgemein zugänglich und diskutierbar, am besten Open Access. Sie birgt dennoch die Gefahr, sich ungewollt in neue Hegemonien und Kolonialismen zu verstricken.

In ihrem aktuellen Buch „Data Grab. The New Colonialism of Big Tech and How to Fight Back“ befassen sich Ulises A. Mejias und Nick Couldry hinsichtlich Big Data mit dem nächsten Schritt in der Entwicklung des Kolonialismus:1 Der Datenkolonialismus bringe neue und massiv ungleiche Machtverhältnisse mit sich.2 Auch wenn Kolonialismus hier längst eine Bedeutungsmodifikation gegenüber historischen Projekten der Kolonisierung erfährt: die Erkenntnis, dass digitale Erschließung keine wertfreie Praxis, sondern machtgebundene Inwertsetzung von Gütern und Wissen ist, sollte Ausgangspunkt jeder verantwortungsvollen digitalen Bereitstellung gerade auch kolonialer Bestände sein. So sehr Metadaten Objekte und ihre digitale Repräsentanz erst nutzbar machen, so wenig sind auch diese neutral.3 Es kann also nicht erstaunen, dass gerade Metadaten Gegenstände dekolonialer Debatten sind, deren wissensontologische Bezüge hinterfragt werden.4

Folgende Fragen werden mit diesem Beitrag anhand von drei verschiedenen Praxisbeispielen5 aufgegriffen und in Bezug auf das dekolonisierende Potential von Metadaten diskutiert: Wessen und welche Perspektiven stellen Metadaten bereit? Welchen wissensontologischen Traditionen folgen Metadaten? und Wie können kontextsensible Metadaten gemappt werden?

Die an der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (SuUB) konzipierten und aus postkolonialen Perspektiven reflektierten Auswahlkriterien für das erste hier einschlägige Retrodigitalisierungsprojekt an einer deutschen Bibliothek zeigen auf, inwiefern Metadaten einer kolonialhistorischen bibliothekarischen Sammlung zum Deutschen Kolonialismus zum konstitutiven Element eines Digitalisierungsprojekts wurden, das so erst Analysezugänge zum Entstehungskontext der analogen Sammlungskonzeption ermöglicht.

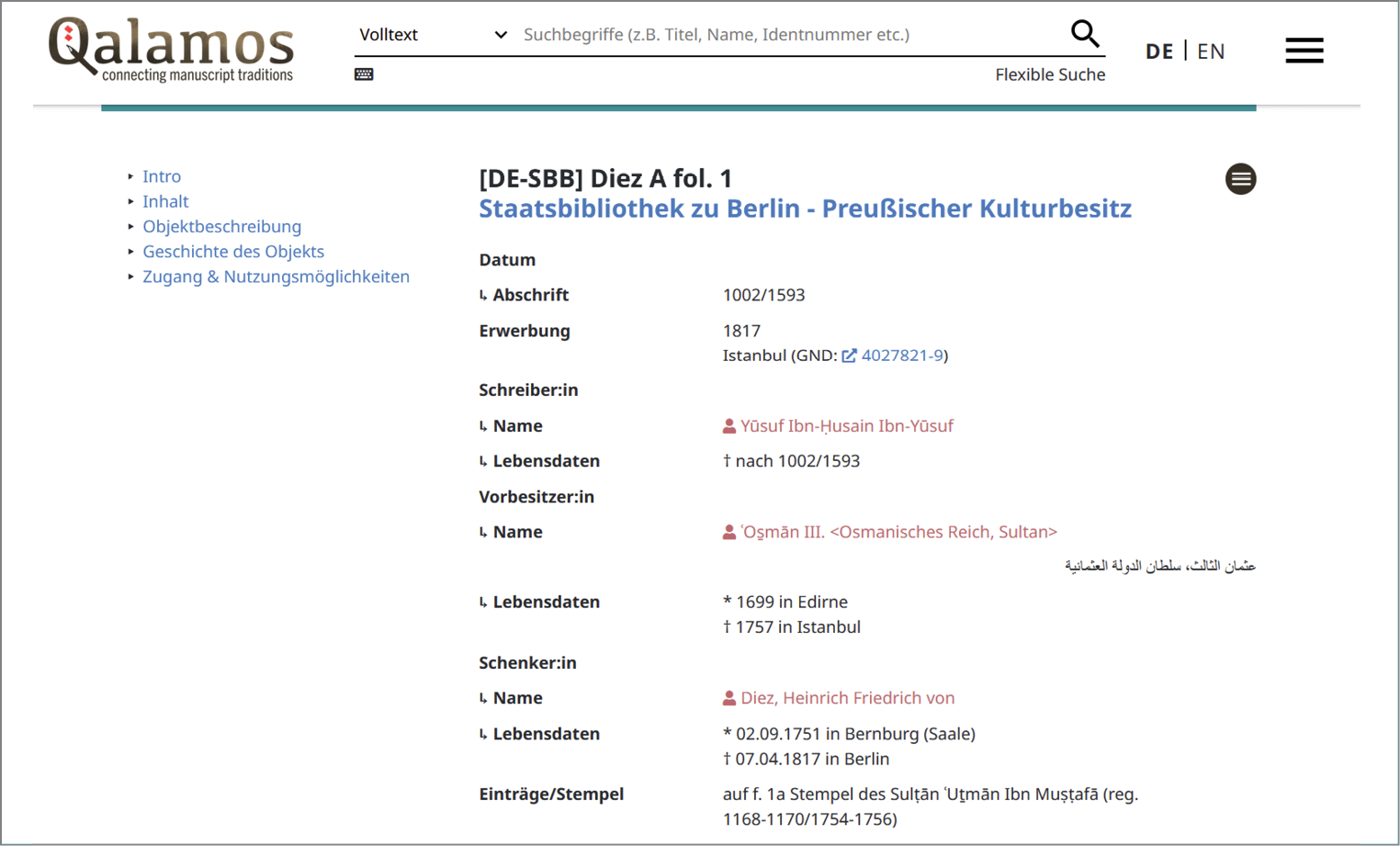

Die Verwendung von Personennormdaten der Gemeinsamen Normdatei (GND) schafft Transparenz über den formellen und informellen Aktionsradius kolonialhistorischer Akteure. Die beispielhaft demonstrierte digitale Erschließung von Akzessionsdaten orientalischer Handschriften im Portal Qalamos der Staatsbibliothek zu Berlin (SBB) zeigt auf, wo zugleich die Gefahr zu lokalisieren ist, dabei auf europäische Perspektiven beschränkt zu bleiben und welche Lösungen für das Portal entwickelt wurden.

Mit dem für das zentrale Online-Portal „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“6 der Deutschen Digitalen Bibliothek entwickelten kontrollierten Vokabular für den kontextsensiblen Erwerb von Kulturgütern wird anhand einiger der sogenannten Humboldt-Fragmente aus der SBB aufgezeigt, inwiefern gerade auch kontrollierte Begriffe wie „Nicht geklärt“ oder „Forschungsdesiderat“ Transparenz über die sensible Provenienz von kolonialem Sammlungsgut in deutschen Kulturerbeeinrichtungen schaffen können. Über das beispielhaft demonstrierte Mapping der kontextsensiblen Provenienzdaten der Handschriftenfragmente in das CCC-Portal werden zudem Möglichkeiten des Datentransfers zwischen unterschiedlichen Wissensontologien, Provenienzerschließungssystemen und -terminologien von Bibliotheken in ein zentrales Sammlungssportal aufgezeigt.

2. Kolonialzeitliche Metadatenvergabe als Grundlage für Digitalisierungsprojekte – die Digitale Sammlung „Deutscher Kolonialismus“

Zwischen April 2017 und März 2019 wurden in der SuUB über 550 Titel im Projekt „Digitale Sammlung Deutscher Kolonialismus“ digitalisiert. Es handelte sich um eines der ersten Retrodigitalisierungsprojekte, das sich systematisch mit dem kolonialen Vermächtnis des Deutschen Reichs befasste. Auf Anregung von und mit Unterstützung durch die Creative Unit „Koloniallinguistik – Language in colonial contexts“7 der Universität Bremen unter Leitung von Ingo H. Warnke entstanden, wurde das Vorhaben mit den Projektpartnern der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg in Frankfurt/Main und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.8

In der Digitalen Sammlung „Deutscher Kolonialismus“ (DSDK) https://brema.suub.uni-bremen.de/dsdk9 werden seit 2018 558 Titel aus der SuUB Bremen und 585 Titel aus der UB Frankfurt sowie ihre Volltexte online frei zugänglich präsentiert. Insgesamt sind dies mit Stand August 2024 1.088 Titel. Die Titelauswahl der UB Frankfurt orientierte sich an den Schwerpunkten der Bremer Sammlung.

2.1 Auswirkungen des Verständnisses von Kolonialismus auf die Titelauswahl im Digitalisierungsprojekt

Kolonialismus bezeichnet weder in geographischer oder sprachlicher noch in zeitlicher oder ideologischer Hinsicht einen klaren, fest umrissenen Gegenstand. Insofern tut ein jedes (Digitalisierungs-)Projekt gut daran, zunächst seinen Gegenstand zu definieren. Handlungsleitend für den Drittmittelantrag war die folgende Überlegung: „Kolonisatorische Ideologien und Machtverteilungen, die es auch ex ante zu rekonstruieren gilt, [sind] nicht zuletzt in sprachlicher Hinsicht weiterhin wirksam“.10 Kolonialismus muss als persistente Machtkonstellation11 gedacht werden, die in europäischen Traditionszusammenhängen entstanden ist, die auch heute noch Wissensordnungen prägen.

Da Kolonialismus keinen klaren, fest umrissenen Gegenstand bezeichnet, konnte weder in quantitativer noch in qualitativer Sicht eine auf dem Prinzip der Repräsentativität beruhende Titelauswahl für die Digitalisierung getroffen werden. Daher erfolgte eine exemplarische Zusammenstellung von Texten für die Digitalisierung, die Bremer Bibliothekare seinerzeit als dem Kolonialismus zugehörig klassifiziert hatten. Handlungsleitendes Prinzip der Titelzusammenstellung für die Digitale Sammlung „Deutscher Kolonialismus“ waren somit Metadaten, die kolonialhistorische bibliothekarische Relevanzentscheidungen widerspiegeln.

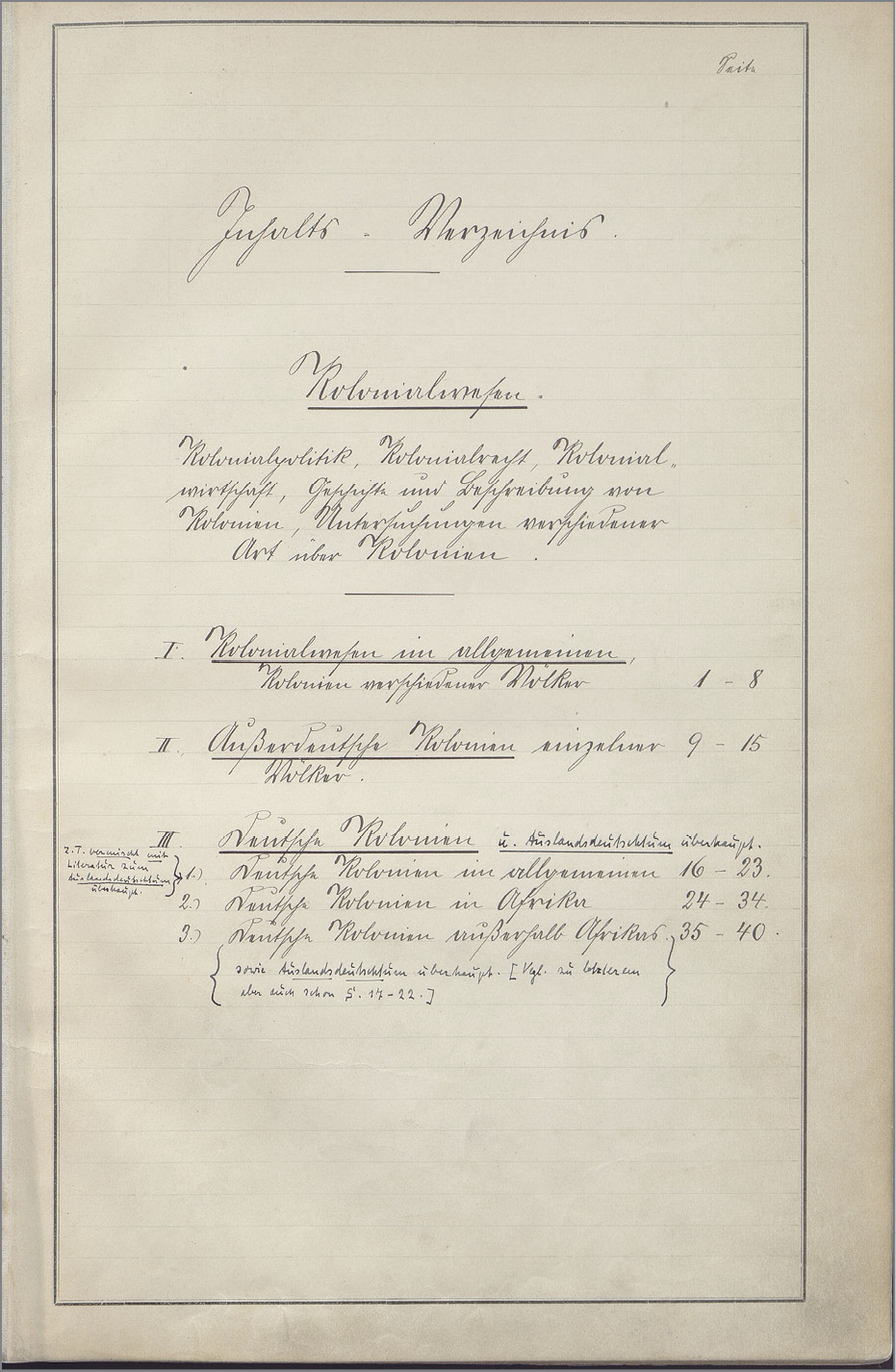

Die Grundlage der Titelauswahl für das Digitalisierungsprojekt bildete der seit 1906/07 erstellte systematische Bandkatalog „Kolonialwesen“ der damaligen Staatsbibliothek Bremen, Vorläuferinstitution der heutigen SuUB. Der Bandkatalog spiegelte keine physische Aufstellung von Büchern in einer Sachgruppe wider. Es handelte sich vielmehr um eine zusätzliche inhaltliche Erschließung unter dem Oberbegriff des Kolonialismus.12 Insgesamt verzeichnete er 1.575 Drucke mit einem Erscheinungszeitraum von 1755 bis in die 1940er Jahre in drei Abteilungen: 1. Kolonialwesen im Allgemeinen, 2. Außerdeutsche Kolonien und 3. Deutsche Kolonien, ergänzt durch den handschriftlichen späteren Zusatz: „und Auslandsdeutschtum überhaupt“. Die Titel sind thematisch breit gefächert und decken einen geographischen Raum ab, der weit über den Bereich der eigentlichen deutschen Kolonialagitation zwischen 1884 und 1918 hinausreicht. Um das zu generierende Textkorpus unmittelbar in der Zeit des deutschen Kolonialismus zu verankern, wurden alle Titel für die Digitalisierung ausgewählt, die zwischen 1884 und 1918 erschienen waren. Die nicht gemeinfreien Titel wurden im Rahmen eines Pilotprojekts mit der DNB als vergriffene bzw. verwaiste Werke für die Digitalisierung lizenziert.13

2.2 Zur Bedeutung von kolonialhistorischen Metadaten als Grundlage für die Titelauswahl

Dem möglichen Vorwurf, dass mit der Auswahl der Titel, die aus zeitgenössischer bibliothekarischer Perspektive als relevant für Kolonialwesen eingestuft wurden, Lücken reproduziert wurden, war zu entgegnen, dass das Prinzip der Lücken dasjenige der Repräsentativität voraussetze. Zudem geben die historischen Lücken ebenso Aufschlüsse über die Struktur kolonialer Diskurse wie das in Bibliotheken Gesammelte und Aufbewahrte. Denn, so hieß es im Antrag, „gerade die Exemplarizität des Korpus, sein kontingentes Zustandekommen, bildet die Archivierung kolonialer Diskurse in Bibliotheken genauer ab, als es eine vermeintliche Repräsentativität könnte“. Die Titelauswahl für das Digitalisierungsprojekt rekonstruierte somit aus den kolonialhistorischen Metadaten eine exemplarische bibliothekarische Sammlungspraxis zum deutschen Kolonialismus.

Abb. 1: Titelblatt des Bandkatalogs „Kolonialwesen“ der Stadt- und späteren Staatsbibliothek Bremen, Bremen, 1906/07 – 1940er Jahre. Archiv der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen.

3. Akzessionsdaten orientalischer Handschriften im Portal Qalamos

Das zweite hier vorzustellende Praxisbeispiel stammt aus den orientalischen Handschriftensammlungen der SBB. Die über 40.000 Originaltexte in 160 verschiedenen Sprachen dokumentieren ein – zumindest in den letzten 200 Jahren – kontinuierliches Interesse der Forschung an den Literaturen Asiens und Nordafrikas. Gleichzeitig spiegeln sich in ihnen die vielfältigen wissenschaftlichen, diplomatischen und kommerziellen Beziehungen und Interessen Preußens, des Deutschen Reichs und später der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Deutschen Demokratischen Republik zu den genannten Regionen wider.

Hinter den Erwerbungen stehen mehr als 700 verschiedene Personen oder Institutionen, die als Vermittelnde, Verkaufende oder Schenkende der Berliner Bibliothek Materialien übergaben. Zugleich sind bisher wenig Informationen über diese Akteure zugänglich. Da Handschriftenkataloge nur sehr begrenzt über die Herkunft der Objekte Auskunft geben und Akzessionsjournale für die allgemeine Benutzung bisher kaum zugänglich waren, ist eine systematische Erfassung von Erwerbungsdaten als Einstieg in die digital gestützte Provenienzforschung von großer Bedeutung. Voraussetzung dafür sind zunächst konsistente und gut recherchierbare Metadaten für sämtliche Handschriften. Diese werden derzeit im DFG-Projekt „Qalamos: Aufbau eines Verbundkatalogs für orientalische Handschriften“ nahezu vollständig für islamische und südasiatische Handschriften in deutschen Gedächtniseinrichtungen geschaffen.14

Wenn auch Bestände aus – im engeren Sinne – kolonialen Kontexten im Portal Qalamos quantitativ eine untergeordnete Rolle spielen, so ist der Aufbau der Handschriftensammlungen trotzdem von (post-)kolonialen Denkmustern und asymmetrisch verteilten Machtstrukturen geprägt und somit nur im Kontext imperialen Strebens und westlicher Forschungsinteressen (insbesondere der Sprachwissenschaft und Biblischen Geschichte) und nicht zuletzt – in jüngerer Zeit – im Kontext der internationalen Entwicklungszusammenarbeit zu verstehen. Die Transparenz der Erwerbungsumstände ist daher von hoher Relevanz, um ihre historische Kontextualisierung zu ermöglichen. Die Emanzipation von einem eurozentrischen Blick auf Sammlungsgut erfordert jedoch gleichfalls, die Komplexität der Besitzverhältnisse, Handelsbeziehungen und Machtstrukturen in den Herkunftsregionen der Objekte zu rekonstruieren, soweit sie in den Handschriften Spuren in Form von Vermerken, Besitz- und Stiftungseinträgen oder Siegelabdrücken hinterlassen haben.

3.1 Mobiles Schriftgut in komplexen Handelsbeziehungen

Das im Folgenden knapp umrissene Beispiel soll verdeutlichen, dass der Ankauf von Handschriften in einer komplexen Marktsituation geschah, die nicht nur europäische Händler einbezog.15 Ein im frühen 17. Jahrhundert angefertigtes illustriertes Prachtexemplar des persischen Königsbuchs (Šāhnāma) des Dichters Firdausi (940–1020) gelangte 1938 aus dem Nachlass von Karl Osthaus (1874–1921), dem Gründer des Folkwang-Museums, an die Staatsbibliothek (Abb. 2).16 Osthaus erwarb die Handschrift 1899 in Kairo. Vermutlich ist das aus einer iranischen Herrschaftsbibliothek stammende Exemplar über Istanbul nach Ägypten gelangt.17

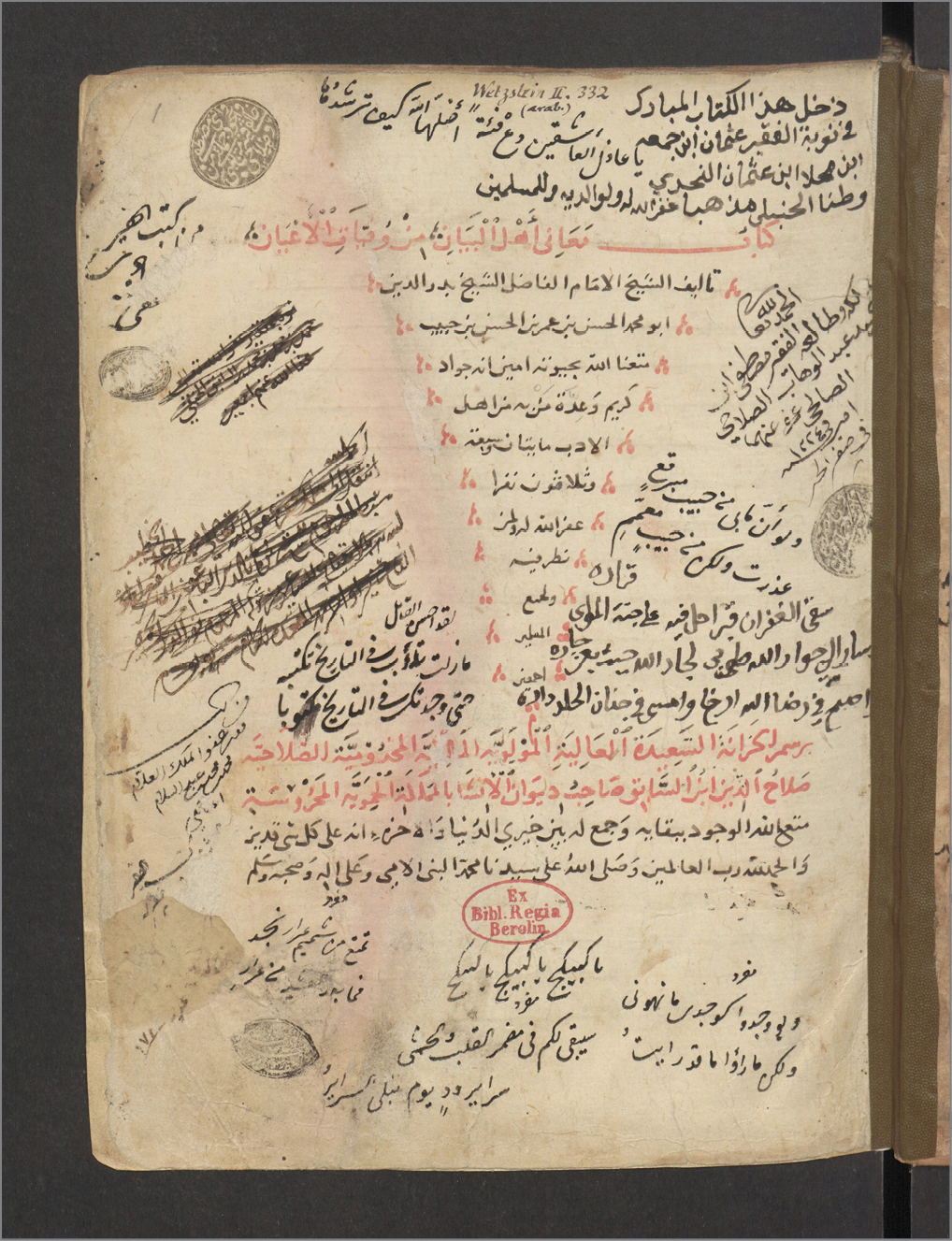

Abb. 2: Titelseite einer arabischen Handschrift biographischen Inhalts; auf allen Randbereichen befinden sich mehrere – teils ausgestrichene – Besitzvermerke und Eigentumsstempel Quelle: SBB, Orientabteilung, Wetzstein II 332, Bl. 1a

Die Vielzahl von Stempeln und Besitzeinträgen in islamischen Handschriften bezeugen den intensiven Handel mit diesen Objekten über große geographische Räume. Da die Erschließung dieser Vermerke erst in jüngerer Zeit in den Blickpunkt der Forschung gelangte und die Quellenlage zum lokalen Handel eher bescheiden ist, ist noch viel zu tun, um europäische Einflüsse auf die Marktbedingungen im Kontext des lokalen Handels differenziert beschreiben zu können.18

3.2 Normierte Erfassung von Akzessionsdaten in Qalamos

Für 10.000 Berliner Handschriften, die zwischen 1828 und 1942 in der Signaturenreihe Manuscripta orientalia (Ms. or.) akzessioniert wurden,19 werden die Beschreibungen in Qalamos nun um Ankaufsinformationen ergänzt. Die Datenbasis bilden Informationen, die in einem In-House-Projekt aus den Akzessionsbüchern in strukturierter und normierter Form erfasst wurden. In Qalamos werden die verzeichneten Akteure mit ihrer jeweiligen Rolle (in der Regel Verkäufer, Vorbesitzer, Schenker oder Vermittler), das Jahr der Erwerbung sowie die Akzessionsnummer verzeichnet.20

Abb. 3: Ausschnitt aus der Provenienzbeschreibung des persischen „Königsbuches“; Quelle: Diez21A fol. 1

In den meisten Fällen war es möglich, die Personen bzw. Institutionen eindeutig zu identifizieren und mit entsprechenden Normdaten der GND zu verknüpfen. Die URIs bilden die Voraussetzung für den Datenaustausch mit anderen Nachweissystemen und Museumsdatenbanken, denn zahlreiche Verkäufer waren nicht nur als Handschriftensammler erfolgreich. Die Nutzung von Normdaten bietet offensichtliche Vorteile für die Recherche und Verknüpfung von Daten. Es muss aber betont werden, dass Personen aus den Herkunftsregionen der Handschriften – seien es Verfasser, Schreiber oder frühere Besitzer – in der GND bisher unterrepräsentiert sind. Ein erweiterter Kontext zur Entstehung der Werke und der Geschichte ihrer Verbreitung in Abschriften kann somit nicht GND-gestützt abgebildet werden. Dies stellt eine große Gefahr für die Sichtbarkeit der Wissensproduktion in den Regionen Asiens und Afrikas sowie für eine ausgewogene Betrachtung der Provenienz von Handschriften dar.

Um diese Lücke zumindest annähernd zu schließen, kommt das lokale Normdatenrepositorium von Qalamos ins Spiel. Dieses enthält wesentlich mehr relevante Personendatensätze, da nicht alle Personennamen die Kriterien für eine Ansetzung in der GND erfüllen. Im Rahmen des Qalamos-Projektes werden Forschungsdaten aus anderen Projekten einbezogen, die einen Bezug zu den erfassten Handschriften vorweisen.22 Dies sind in der Regel transkribierte Paratexte mit Informationen zu Lesenden, Verkäufern, Stiftern und Vorbesitzern aus dem arabischen Raum. Diese Personendaten werden normiert im Qalamos-Modul Manuskriptvermerke erfasst und mit den Handschriftenbeschreibungen verknüpft. Vergleichbare Importe von Personendaten aus Handschriften sind auch für südasiatische Materialien geplant.23 Im Rahmen des Qalamos-Projektes besteht zudem eine Kooperation mit der Deutschen Nationalbibliothek, um den Austausch von Normdaten zur besseren Nachnutzung der Daten in bibliothekarischen Kontexten und Forschungsprojekten zu gewährleisten. Auch der Fachinformationsdienst Nahost in Halle/S. plant ein stärkeres Engagement zur Verbesserung der Datenlage für Personen und Werktitel aus der MENA-Region.

4. Kontextsensible Provenienzdaten von Handschriften im Subportal „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“

Ziel des Subportals „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ der Deutschen Digitalen Bibliothek24, dem dritten hier vorgestellten Praxisbeispiel, ist die Herstellung von Transparenz über Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in deutschen Kulturerbeeinrichtungen. Die zentrale Online-Veröffentlichung von Digitalisaten materieller Kulturgüter und die Gewährleistung ihrer Auffindbarkeit durch Metadatenverknüpfungen sollen die Möglichkeit schaffen, sich weltweit über die Herkunft, kulturellen Besonderheiten und die (post-)kolonialzeitlichen Erwerbungskontexte kolonialen Kulturerbes in deutschen Einrichtungen zu informieren.25 Das einzelobjektbasierte zentrale Online-Rechercheangebot richtet sich vorrangig an Personen und Organisationen aus Herkunftsregionen und -staaten.26 Damit wird Herkunft im Sinne von Material, Ort, Zeit und beteiligten Personen an der Herstellung zu einem objektdistinktiven Bestandteil der Provenienzdaten von Kulturgütern, zu denen auch kolonialzeitliche Handschriften gezählt werden.27

Im CCC-Portal beginnt die Dokumentation von kolonialer Provenienz deshalb auf der Basis der Wissensontologie CIDOC CRM28 mit dem Herstellungsereignis, auf das ein Modifikationsereignis (wie z.B. nachträgliche Einschreibungen) und der Gebrauch folgen, die jeweils in der Dreiecksbeziehung Person „wer“, Ort „wo“ und Zeit „wann“ in (inter-)nationale Thesauri gemappt werden können.29 Jedes Provenienzereignis ist unendlich wiederholbar.

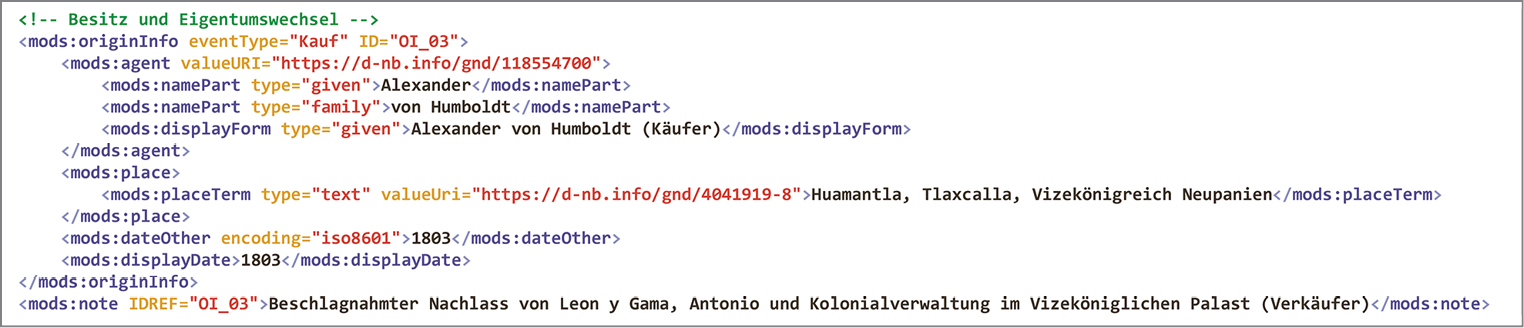

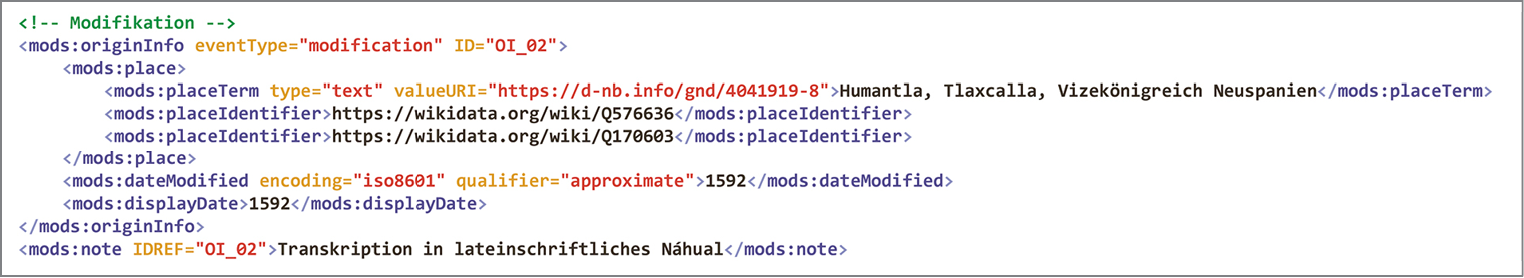

Die Herstellung der Fragmente III und IV des nach seinem Herkunftsort Huamantla in der östlich von Mexiko-Stadt gelegenen Provinz Tlaxcala benannten Kodex Huamantla im Bestand der SBB erfolgte unter spanischen kolonialen Herrschaftsverhältnissen im Vizekönigreich Neuspanien (Mexiko) durch Otomí-sprachige Gruppierungen in insgesamt vier Produktionsphasen: 1. 1580, 2. 1582-3, 3. 1585 und 4. Ende des XVII. Jahrhunderts oder sogar noch später.30 Mit dem Ziel, digitale Transparenz über die koloniale Herkunft und kulturellen Besonderheiten der beiden Fragmente in der SBB herzustellen, werden im Folgenden die kolonialhistorisch bedingt sensiblen31 Provenienzdaten der beiden Fragmente erläutert, FAIRe32 Möglichkeiten einer kontextsensiblen Metadatenverknüpfung aufgezeigt und die Möglichkeiten des Mappings dieser CCC-spezifischen Provenienzdaten in die bibliothekarischen Erschließungssysteme MARC21 und METS/MODS verglichen.

4.1 Sensible Provenienzdaten der Fragmente III und IV des Kodex Huamantla

Die Katalogisierung der Fragmente III und IV des Kodex Huamantla unter der Bezeichnung Humboldt Fragmente II-XVI33 kann bereits als Zeugnis einer Erschließungspraxis gelesen werden, die die Akzessionierung der Handschriften zum Ausgangspunkt nimmt. So erwarb Alexander von Humboldt (1769–1859) 1803 in Mexiko-Stadt, der Hauptstadt des Vizekönigreichs Neuspanien, einige Fragmente der von der Kolonialverwaltung beschlagnahmten Sammlung vorspanischer Kulturgüter des Mailänders Lorenzo Boturini Benaduci (1702(?)–1755)34 sowie aus Privatbesitz.35 Am 26. Dezember 1805 übersandte er sie mit einem Brief an König Friedrich-Wilhelm III. für die Königliche Bibliothek.36

Die zu Beginn der 1980er Jahre durch das tlaxkaltekische Kulturinstitut in Mexiko beauftragte wissenschaftliche Erschließung aller Fragmente des Kodex Huamantla ergab folgende kolonialhistorischen Provenienzinformationen: ab 1580 im Ort Huamantla in der östlich von Mexiko-Stadt gelegenen Provinz Tlaxcala hergestellt, erzählt die vollständige Karte die Besiedlungsgeschichte des Hochtals von Mexiko durch Otomí-sprachige Gruppierungen in zwei Einwanderungswellen. Die ikonografisch dargestellten Ereignisse der kolonialen Eroberung wurden zudem mit Erläuterungen in alphabetischem Nahuatl,37 der frühkolonialzeitlichen Lingua Franca im Vizekönigreich Neuspanien modifiziert.38 Die alphabetischen Einschreibungen dokumentieren ein kolonialzeitliches Akteurs-Interesse, eine Lesbarkeit der Inhalte für Kolonialbeamte herzustellen.39 Vielleicht wollten die Besitzer Landrechte geltend machen, vielleicht wurden sie aber auch durch einen Bettelmönch40 nach ihren Geschichts- und religiösen Vorstellungen befragt, um Ansatzpunkte für die Konversion dieser sogenannten gentiles41 zu finden. Somit repräsentieren die Provenienzereignisse Herstellung und Modifikation kontextsensible Forschungsdesiderate. Die zwei Fragmente in Berlin enthalten Kriegsszenen, die in Fragment III durch Toponyme eindeutig geografisch zugeordnet, jedoch noch nicht wissenschaftlich erschlossen und somit auch noch nicht mit Ortsthesauri verknüpft sind.

Zwei divergierende Aussagen zum Erwerb der damals noch vollständigen Karte in der Ortschaft Huamantla durch den Europäer Boturini finden sich, den Logiken des europäischen Erwerbungsinteresses entsprechend nicht in Mexiko, sondern sind heute im Rara-Lesesaal der SBB nachzulesen. Boturini selbst beschreibt seinem durch ihn noch zu Lebzeiten benannten Erben Mariano Fernández de Echeverría y Veytia (1718–1780), sie in einer Kiste in einem alten Gemäuer „gefunden“ zu haben.42 Als Veytia den Ort Huamantla 1758 noch einmal aufsucht, führt ihn ein Nachfahre der Vorbesitzer zu dem alten Gemäuer, an dem Boturini in seinem Beisein das damals noch unversehrte Manuskript gezeigt wurde.43 Veytia kommentiert den kolonialzeitlichen Erwerb durch Boturini für dessen Museo Indiano (in Deutsch: „Indianermuseum“) folgendermaßen: „Es kostete ihn viel Fleiß, diese Eingeborenen kennenzulernen und sich mit ihnen vertraut zu machen, bis sie ihm vertrauten und ihm ihren großen Schatz an Antiquitäten entdeckten.“44 Veytias Darstellung verdeutlicht, dass dieses Erwerbungsereignis in einer kolonialen Machtsituation kontextsensibel ist.45

In einer dekolonialen Dokumentationspraxis kann die mit der Beschaffung intendierte Inwertsetzung der Handschrift in einen „indianischen“ Sammlungsgegenstand nicht semantisch verschleiert als „Fund“ ausgewiesen werden. Im CCC-Projekt der DDB wurde deshalb gemeinsam mit Sammlungsvertreter*innen aus datenliefernden Piloteinrichtungen46 ein URI-basiertes kontrolliertes Vokabular zur Erschließung von Erwerbsformen in Unrechtskontexten entwickelt,47 in dem die Art und Weise dieses konkreten Besitzwechsels als „nicht geklärt“ ausgewiesen würde: „Nicht geklärt“ wird verwendet, um nach erfolgter Provenienzforschung verbliebene Wissenslücken über den Kontext (involvierte Personen, Ort und Zeit) oder die Art und Weise (z.B. Kauf) von Ereignissen in der Biografie eines Objekts auszuweisen. Wenn noch keine Provenienzforschung zu einem Ereignis erfolgte, verwende stattdessen Forschungsdesiderat.“48 Veytias Erzählung deutet auch auf den versteckten Gebrauch der damals noch vollständigen Karte im Vizekönigreich Neuspanien, dessen imperial-politische Konstituenten ebenso wie die nicht erschlossenen Ortsglyphen somit als Forschungsdesiderate verknüpft werden.

4.2 Die Provenienzdaten der Fragmente III und IV des Kodex Huamantla in MARC 21

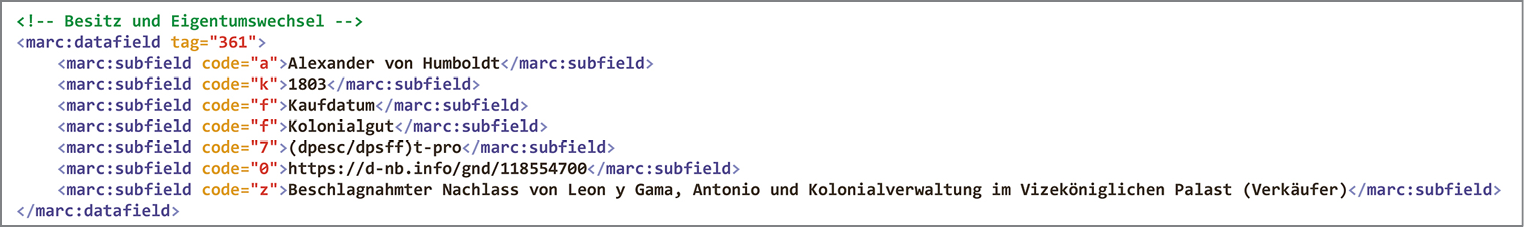

Wenn Bibliotheken Provenienz strukturiert und damit maschinenlesbar beschreiben, bezieht sich das i.d.R. auf Informationen über Besitz und Eigentumswechsel von Schriftgut. Dieses Denken spiegelt sich auch in den Datenmodellen wider, wie z.B. in MARC 21, dem Austauschformat, das in Bibliotheken bis heute am weitesten verbreitet ist. In MARC 21 steht für die strukturierte Beschreibung von Provenienz das Feld 361 „Structured Ownership and Custodial History“ zur Verfügung.49 Es dient vor allem der strukturierten Beschreibung, wann sich ein Buch in wessen Besitz befand und welcher Art der Besitzwechsel war (z.B. durch Kauf), in der CCC-Portalansicht das „was“. Außerdem ermöglichen die Unterfelder $f „Ownership and custodial history evidence term“ und $7 „Data provenance“ die kontrollierte Beschreibung von Provenienzmerkmalen (z.B. Stempel oder Exlibri), anhand derer sich der in dem Feld beschriebene Besitzwechsel nachweisen lässt. Schließlich ermöglichen die Unterfelder $0 „Authority record control number or standard number“ und $u „Uniform Resource Identifier“ mittels eines URI die Verlinkung zu der Beschreibung von Provenienzmerkmalen in anderen Systemen wie z.B. der GND.

Wird dies jedoch mit der ereignisbasierten Beschreibung von Provenienz verglichen, wie sie aus den Datenmodellen der Museen bekannt sind (CIDOC-CRM oder LIDO50), so fehlt hier vor allem die Möglichkeit, direkt auf den Ort zu verweisen, an dem sich das Objekt nach dem Besitzwechsel befand.

Abb. 4: Der Besitz- und Eigentumswechsel im MARC 21-Feld 361

Das für Handschriften im CCC-Portal bedeutsame Herstellungsereignis kann in MARC 21 in Feld 264 „Production, Publication, Distribution, Manufacture and Copyright Notice“ abgebildet werden.51 Um (was) für eine Art von Ereignis es sich handelt, wird via Code durch den zweiten Indikator (ind2) ausgedrückt. Allerdings gibt es zurzeit nur Codes für die Ereignisse „Production“, „Publication“, „Distribution“, „Manufacture“ und „Copyright notice date“. Im Feld selbst ermöglichen es die Unterfelder $a „Place of production, publication, distribution, manufacture“den Ort „wo“, $b „Name of producer, publisher, distributor, manufacturer” die beteiligten Personen „wer“ und $c “Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice”, das „was“ dieses Ereignisses abzubilden. Allerdings fehlt die Möglichkeit, die jeweiligen Entitäten via URIs mit Normdaten zu verknüpfen, wie dies zumindest teilweise in Feld 361 der Fall ist (siehe Abbildung 5). Auch die Möglichkeit, weitere Informationen bereitzustellen – sei es auch nur eine Anmerkung zu dem Ereignis, um einen Sachverhalt näher zu erläutern, – fehlt in diesem Feld.

Abb. 5: Das Herstellungsereignis im MARC 21-Feld 264

Weitere Informationen zu einem bestimmten Ereignis lassen sich nur über eines der Anmerkungsfelder in den 5xx „Note Fields“ abbilden, die dann aber nicht den dazugehörigen Informationen in Feld 264 zugewiesen werden. Zwar ist es intellektuell möglich, den Zusammenhang zwischen einer Anmerkung in Feld 500 „General Note“ und den Angaben zu Ort, Zeit und Personen bzw. Organisationen in Feld 264 zu erkennen, maschinell lassen sich diese Informationen aber nicht zusammenführen.

Abb. 6: Das Modifikationsereignis

4.3 Kontextsensible Provenienzdaten in METS/MODS

In den „DFG-Praxisregeln Digitalisierung“ wird METS/MODS als Standardformat für digitalisierte „Textwerke und Archivgut“ genannt. Während der METS-Standard in diesem Format verwendet wird, um die Strukturen digitalisierter Objekte abzubilden, erfolgt die bibliographische Beschreibung eines Objekts innerhalb des METS-Datensatzes in dem Format MODS.52 Da sich MODS eng an MARC 21 anlehnt, wäre zu erwarten, dass Informationen, die in MARC in Feld 361 abgebildet werden, auch in MODS wiedergegeben werden können. Dies ist aber leider nicht der Fall: schaut man in die aktuelle MARC zu MODS Konversion53 so stellt man fest, dass das Feld 361 in der Konversion nicht berücksichtigt wurde.

Um Provenienzinformationen abzubilden, kann man stattdessen das Element mods:note verwenden, das durch ein type-Attribut mit dem Wert „ownership“ näher spezifiziert werden kann.54 Dieses Element erlaubt aber nur Freitexteinträge. Dem gegenüber bietet das Element mods:originInfo die Möglichkeit, Provenienzinformationen strukturiert abzubilden.55 mods:originInfo hat seinen Ursprung zwar in dem MARC-Feld 264, in den letzten Jahren wurde der MODS-Standard aber um Attribute und Elemente erweitert, die es ermöglichen, den Lebenszyklus eines Objekts zumindest in Teilen in diesem Element zu beschreiben. So kann das Attribut eventType verwendet werden, um die Art des Ereignisses näher zu spezifizieren und da der Wert, der in dem Attribut eventType verwendet werden darf frei wählbar ist, gibt es hier die Möglichkeit, neben dem Entstehungsereignis weitere Ereignisse abzubilden – wie z.B. die Modifikation, Restauration, o.a.

Angaben zu (wer), (wo) und (wann) lassen sich in mods:agent, mods:place und mods:dateOther nicht nur strukturiert beschreiben, sondern zudem ist die Verlinkung mit Normdaten in mods:agent und mods:place möglich. Für Datenlieferungen an die Deutsche Digitale Bibliothek ist die Verwendung von standardkonformen Datumsangaben in mods:dateOther sogar verpflichtend. Sollen unsichere Datumsangaben weitergegeben werden, müssen diese zusätzlich in mods:displayDate widergegeben werden.

Abb. 7: Der Besitz- und Eigentumswechsel in MODS

Leider fehlt jedoch die Möglichkeit, Anmerkungen zu dem jeweiligen Ereignis in mods:originInfo abzulegen. Hier muss dann wieder auf das Anmerkungsfeld mods:note zugegriffen werden. MODS bietet allerdings eine – wenn auch etwas umständliche – Möglichkeit, unter Verwendung des Attributs IDREF die Werte von zwei unterschiedlichen MODS-Elementen miteinander in Beziehung zu setzen. Dies setzt jedoch voraus, dass jedem mods:originInfo in einem Datensatz mittels des Attribut ID ein eindeutiger Identifier zugewiesen wird.

Abb. 8:. Die Verknüpfung von mods:note mit dem dazugehörigen mods:originInfo

5. Zur Bedeutung von Metadaten für die digitale Erschließung kolonialer Kontexte in Bibliotheken

Die drei hier skizzierten Praxisbeispiele zeigen auf, dass Metadaten ganz unterschiedliche Rollen in der Herstellung digitaler Transparenz über koloniale Kontexte in Bibliotheken einnehmen können.

So wurde durch den Rückgriff auf ein kolonialzeitliches bibliothekarisches Nachweissystem, den Bandkatalog „Kolonialwesen“, der Entstehungskontext als konstitutives Element einer exemplarischen bibliothekarischen Sammlung zum Kolonialismus anerkannt. Im postkolonial motivierten Kontext ermöglicht das so generierte digitale Textkorpus die auf Erweiterung angelegte Digitale Sammlung „Deutscher Kolonialismus“. Sowohl die gedruckten als auch die digitalisierten Titel wurden in gängigen bibliothekarischen Nachweissystemen (insb. GBV) verzeichnet und sind damit auch überregional recherchierbar. Die Integration der OCR-Volltexte in die Forschungsumgebung CLARIN-D des Deutschen Textarchivs ermöglicht sowohl die Kontextualisierung bibliothekarischer Relevanzentscheidungen für die Sammlungskonstituierung zum „Deutschen Kolonialismus“, als auch ‒ und vor allem ‒ linguistische Untersuchungen zu sprachlichen Mustern, zu so genannten Sprachgebrauchsmustern56 unter Einschluss auch grammatischer Fragen57 an das Korpus DSDK. Ziel solcher linguistischen Untersuchungen ist es nicht zuletzt, geteiltes Wissen in der deutschen Kolonialzeit zu rekonstruieren und auf seine Persistenz hin zu befragen.

Das zweite und dritte Praxisbeispiel zu Handschriften in verschiedenen Abteilungen der SBB zeigen auf, dass Akzessionsmetadaten lediglich einen Einstieg in die Herstellung digitaler Transparenz über koloniale Kontexte bieten, da diese Daten nur die letzte Kontaktebene der Handschriften vor ihrer Aufnahme in die Berliner Sammlungen dokumentieren. Kontextrelevante Informationen zu ihrer Herkunft im Sinne von Material, Ort, Zeit und beteiligten Personen an der Herstellung, den Erwerbungsumständen und Preisverhandlungen finden sich vor allem in nichteuropäischen Archiven sowie den hauseigenen Erwerbungsakten, von denen zahlreiche noch unerforscht sind.58 Eine vollständige Digitalisierung kolonialer Provenienz ist ohne die Erschließung von dazugehörigen Archivalien nicht denkbar.

Das Qalamos-Portal zeigt zudem auf, dass im Hinblick auf die Erschließung von Handschriften aus kolonialen Kontexten gerade auch die jüngere Phase des Bestandsaufbaus von besonderem Interesse ist, da Handschriften häufig zeitversetzt zu ihrem kolonialpolitischen oder politischen Wirken über Nachlässe oder Verkäufe von Privatpersonen in den Bibliotheksbestand aufgenommen wurden – man denke nur an die Sammlung des Afrikanisten Ernst Dammann (1904–2003), die 1991 an die Bibliothek kam. So gelangte mehr als ein Drittel der orientalischen Handschriften erst in den vergangenen 70 Jahren in die SBB59.

Die mit der in Mexiko und Deutschland zeit- und fokusversetzte Provenienzforschung zu den beiden sogenannten Humboldt-Fragmenten aufgezeigte kontextspezifische Sensibilität der Karte in Bezug auf die vier Provenienzereignisse Herstellung, Modifikation, (versteckter) Gebrauch und Erwerb zeigt zudem die Bedeutung der Aufnahme von Wissenslücken in kontrollierte URI-basierte Vokabulare auf. Indem das neu entwickelte kontextsensible Provenienzvokabular die FAIRe Dokumentation von Provenienzereignissen ermöglicht, werden koloniale Kontexte von Handschriften im CCC-Portal (durch-)suchbar.

Für zukünftige binational angelegte Erschließungsprojekte von Handschriften aus kolonialen Kontexten stellen sich abschließend postkolonial motivierte Fragen wie: wem gehören die Metadaten, wer hostet sie und wie können sie gemappt werden? Sie verweisen auf die komplementäre Rolle der CARE-Prinzipien gegenüber FAIRen Metadaten.60

Literaturverzeichnis

- Aguilera, Carmen: Códice de Huamantla. Manuscrito de los sigos XVI y XVII, que se conserva en la Sala de Testiminios Pictográficos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y en la Biblioteca Estatal de Berlín, Tlaxcalteca 1984 (Códices y manuscritos Tlaxcala 2).

- Auster, Guido: Die Orientalische Abteilung, in: Deutsche Staatsbibliothek 1661–1961, Bd. 1, Leipzig 1961, S. 275–317.

- Berner, Margit; Hoffmann, Anette; Lange, Britta: Sensible Sammlungen. Aus dem anthropologischen Depot. Hamburg 2011.

- Bragg, Molly: An Intern’s Investigation on Decolonizing Archival Descriptions and Legacy Metadata, Bitstreams. Notes from the digital projects team, 25.03.2021, https://blogs.library.duke.edu/bitstreams/2021/03/25/an-interns-investigation-on-decolonizing-archival-descriptions-and-legacy-metadata/, Stand: 12.03.2024.

- Brandstetter, Anna-Maria; Hierholzer, Vera: Sensible Dinge. Eine Einführung in Debatten und Herausforderungen, in: Brandstetter, Anna-Maria; Hierholzer, Vera (Hg.): Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und Universitären Sammlungen, Göttingen 2018, S. 11–28.

- Bubenhofer, Noah: Sprachgebrauchsmuster. Korpuslinguistik als Methode der Diskurs- und Kulturanalyse, Berlin 2009 (Sprache und Wissen 4). https://doi.org/10.1515/9783110215854.

- Carbajal, Itza A.: Historical Metadata Debt. Confronting Colonial and Racist Legacies Through a Post-Custodial Metadata Praxis, in: Across the Disciplines 18 (1/2), 2021, S. 91–107. https://doi.org/10.37514/ATD-J.2021.18.1-2.08.

- Couldry, Nick; Mejias, Ulises A.: What is data colonialism?, LSE Research, 19.02.2024, 02:44 min, hier:47 min, https://www.youtube.com/watch?v=gcz2ci8HS3I, Stand: 12.03.2024.

- Danielewski, Angelika: Gewissheiten, Trugschlüsse und Lücken. Rund um die Provenienz der Humboldt-Fragmente, in: Manuscripta Americana. Den Azteken auf der Spur, Berlin 2022 (N.i.Ke. Schriftenreihe des Netzwerks für interdisziplinäre Kulturguterhaltung in Deutschland), S. 31–47, hier S. 36–42. https://netzwerke.bam.de/Netzwerke/Content/DE/Downloads/Nike/schriftenreihe-nike-22-12-01.pdf, Stand: 30.3.2024.

- Decolonizing Canadiana Metadata. An Overdue Step in Removing Harmful Subject Headings, Canadian Research Knowledge Network, 25.01.2022, https://www.crkn-rcdr.ca/en/decolonizing-canadiana-metadata-overdue-step-removing-harmful-subject-headings, Stand: 12.03.2024.

- De Echeverría y Veytia, Mariano Fernández: Discurso Preliminar, in King Edward: Antiquities of Mexico Vol. VIII. London 1848, S. 161–170.

- Deutscher Museumsbund: Leitfaden. Umgang mit Sammlungen aus Kolonialen Kontexten, Berlin 20213, https://www.museumsbund.de/publikationen/leitfaden-zum-umgang-mit-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/, Stand: 22.08.2024.

- Fernández, María Victoria: The coloniality of metadata. A critical data analysis of the Archive Of Early American Images at the John Carter Brown Library, The University of Texas at Austin. Texas Scholar Works. University of Texas Libraries, 27.06.2018, http://hdl.handle.net/2152/67017.

- Fichtl, Barbara: NFDI4Culture Handreichung. LIDO-Schulung, NFDICulture, 27.12.2023, https://nfdi4culture.de/go/E5247.

- García Molina-Riquelme, Antonio M.: El regimen de penas y penitencias en el Tribunal de la Inquisición de México. Ciudad de Mexico: Universidad Nacional Autónoma, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, [zugl. Diss.].

- Heuvelmann, Reinhold; Scheibe, Michaela: Verbesserte Interoperabilität von Provenienzdaten. Das neue MARC-Feld 361. Bericht aus der AG Provenienzerschließung und der FG Datenformate beim Standardisierungsausschuss, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 71 (1), (2024), S. 28–34. https://doi.org/10.3196/186429502471132.

- Imeri, Sabine; Rizzolli, Michaela: CARE Principles for Indigenous Data Governance. Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?, in: o-bib 9(2), 2022. https://doi.org/10.5282/o-bib/5815.

- Kailus, Angela. Handreichung für ein FAIRes Management kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten. Zenodo, 10.03.2023, https://doi.org/10.5281/zenodo.7716941.

- Karttunen, Frances: Nahuatl Literacy, in: Collier, George A.; Rosaldo, Renato I.; Wirth, John D. (Hg.): The Inca and Aztec states 1400–1800. Anthropology and history, New York; London: Academic Press, 1982, S. 395–417.

- Köhler, Romy; Spohr, Julia: Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Ein Subportal der Deutschen Digitalen Bibliothek, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 70 (1), 2023, S. 19–25, https://doi.org/10.3196/186429502070130.

- Köhler, Romy; Quade, Lisa: DDB Provenienzvokabular für Unrechtskontexte. Info. https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://ddb.vocnet.org/provenance/&startNode=p0030&lang=de&d=n, Stand: 31.3.2024.

- Mangold-Will, Sabine; Rauch, Christoph; Schmitt, Siegfried (Hg.): Sammler, Bibliothekare, Forscher. Zur Geschichte der orientalischen Sammlungen an der Staatsbibliothek zu Berlin, Frankfurt a. M. 2022 (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Sonderband 124), https:// doi.org/10.5771/9783465145776.

- Müller, Marcus: Sprachliches Rollenverhalten. Korpuspragmatische Studien zu divergenten Kontextualisierungen in Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Berlin 2015 (Sprache und Wissen 19). https://doi.org/10.1515/9783110379068.

- Phelan, John Leddy: El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo. Trad.México 1972 (Serie de historia novohispana).

- Pietruschka, Ute; Rauch Christoph; Wollina, Torsten (Hrsg.), Oriental Manuscripts in Germany: Collection Histories between Academic Curiosity, Commercial Ambitions and Imperialism, Berlin: de Gruyter (forthcoming).

- Rauch, Christoph, The Oriental Manuscripts and Albums of Heinrich Friedrich von Diez and the Perception of Persian Painting in His Time., in: Gonnella, J.; Weis, F.; Rauch C. (Hg.): The Diez Albums. Contexts and Contents. Leiden, 2017, S. 74–117.

- Schmidt-Brücken, Daniel; Müller, Maria Elisabeth (Hg.): Der Bremer Bandkatalog „Kolonialwesen“. Edition, sprachwissenschaftliche und bibliotheksgeschichtliche Kommentierung. Berlin, 2017 (Koloniale und postkoloniale Linguistik. Colonial and postcolonial linguistics 7). https://doi.org/10.1515/9783110376654.

- Stefanowitsch, Anatol: Corpus linguistics. A guide to the methodology, Berlin 2020 (Textbooks in Language Sciences 7), S. 45. https://langsci-press.org/catalog/book/148, Stand: 01.09.2024.

- Tayiana Maina, Chao: Pretexts of Repair. Digitisation and the Role of Metadata in Engaging with Colonial Collections, Identität & Erbe. Grdauiertenkolleg GRK 2227, https://www.identitaet-und-erbe.org/veranstaltungen/chao-tayiana-maina-pretexts-of-repair-digitisation-and-the-role-of-metadata-in-engaging-with-colonial-collections/, Stand: 12.03.2024.

- Thematic Network on Decolonization of Arctic Library and Archives Metadata (DALAM), UArctic, https://www.uarctic.org/activities/thematic-networks/decolonization-of-arctic-library-and-archives-metadata-dalam/, Stand: 12.03.2024.

- Warnke, Ingo H.; Stolz, Thomas; Schmidt-Brücken, Daniel: Perspektiven der Postcolonial Language Studies, in: Dies. (Hg.): Sprache und Kolonialismus. Eine interdisziplinäre Einführung zu Sprache und Kommunikation in kolonialen Kontexten. Berlin 2016, S. 1–28, https://doi.org/10.1515/9783110370904-001.

1 Couldry, Nick; Mejias, Ulises A.: What is data colonialism?, LSE Research, 19.02.2024, 02:44 min, hier:47 min, https://www.youtube.com/watch?v=gcz2ci8HS3I, Stand: 12.03.2024.

2 Ebd.: 01:59 min.

3 Stefanowitsch, Anatol: Corpus linguistics. A guide to the methodology, Berlin 2020 (Textbooks in Language Sciences 7), S. 45. https://langsci-press.org/catalog/book/148, Stand: 01.09.2024.

4 Tayiana Maina, Chao: Pretexts of Repair. Digitisation and the Role of Metadata in Engaging with Colonial Collections, Identität & Erbe. Grdauiertenkolleg GRK 2227, https://www.identitaet-und-erbe.org/veranstaltungen/chao-tayiana-maina-pretexts-of-repair-digitisation-and-the-role-of-metadata-in-engaging-with-colonial-collections/, Stand: 12.03.2024; Bragg, Molly: An Intern’s Investigation on Decolonizing Archival Descriptions and Legacy Metadata, Bitstreams, . Notes from the digital projects team, 25.03.2021, https://blogs.library.duke.edu/bitstreams/2021/03/25/an-interns-investigation-on-decolonizing-archival-descriptions-and-legacy-metadata/, Stand: 12.03.2024; Fernandez, Maria Victoria: The coloniality of metadata. A critical data analysis of the Archive Of Early American Images at the John Carter Brown Library, The University of Texas at Austin. Texas Scholar Works. University of Texas Libraries, 27.06.2018, http://hdl.handle.net/2152/67017; Carbajal, Itza A.: Historical Metadata Debt. Confronting Colonial and Racist Legacies Through a Post-Custodial Metadata Praxis, in: Across the Disciplines 18 (1/2), 2021, S. 91–107. https://doi.org/10.37514/ATD-J.2021.18.1-2.08; Decolonizing Canadiana Metadata. An Overdue Step in Removing Harmful Subject Headings, Canadian Research Knowledge Network, 25.01.2022, https://www.crkn-rcdr.ca/en/decolonizing-canadiana-metadata-overdue-step-removing-harmful-subject-headings, Stand: 12.03.2024; Thematic Network on Decolonization of Arctic Library and Archives Metadata (DALAM), UArctic, https://www.uarctic.org/activities/thematic-networks/decolonization-of-arctic-library-and-archives-metadata-dalam/, Stand: 12.03.2024.

5 Wir bedanken uns bei den Organisator*innen des Workshops „Koloniale Kontexte in Bibliotheken“ https://in-context.sbb.berlin/workshop-koloniale-kontexte-in-bibliotheken/, Stand: 21.8.2024 für die Einladung, unsere Einzelvorträge im Rahmen eines gemeinsamen Artikels zu veröffentlichen.

6 In English „Collections from Colonial Contexts“, das sogenannte CCC-Portal.

7 Gemeinsam mit der Creative Unit Koloniallinguistik wurde u.a. das Konzept zur Titelauswahl entwickelt, auch waren die Wissenschaftler*innen in die inhaltliche Begründung im Kontext des Drittmittelantrags involviert.

8 Anschließend wurden die Volltexte in die Forschungsinfrastruktur CLARIN-D der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften integriert.

9 Siehe Digitale Sammlung „Deutscher Kolonialismus“. Digitalisierung einer exemplarischen Auswahl von Titeln zum deutschen Kolonialismus, Stand: 23.8.2024.

10 Vgl. Warnke, Ingo H.; Stolz, Thomas; Schmidt-Brücken, Daniel: Perspektiven der Postcolonial Language Studies, in: Dies. (Hg.): Sprache und Kolonialismus. Eine interdisziplinäre Einführung zu Sprache und Kommunikation in kolonialen Kontexten. Berlin 2016, S. 1–28, hier S. 2. https://doi.org/10.1515/9783110370904-001.

11 Ebd. S. 1.

12 Die aus postkolonialem Blickwinkel notwendige Einordnung des Dokuments erfolgte mit seiner kritischen Edition: Schmidt-Brücken, Daniel; Müller, Maria Elisabeth (Hg.): Der Bremer Bandkatalog „Kolonialwesen“. Edition, sprachwissenschaftliche und bibliotheksgeschichtliche Kommentierung. Berlin, 2017 (Koloniale und postkoloniale Linguistik. Colonial and postcolonial linguistics 7). https://doi.org/10.1515/9783110376654.

13 S.: CLARIN-D: Verwaiste und vergriffene Werke, https://www.clarin-d.net/de/verwaiste-und-vergriffene-werke, Stand: 23.5.2024.

14 S.: Deutsche Forschungsgemeinschaft: GEPRIS: Qalamos Aufbau eines Verbundkatalogs für orientalische Handschriften durch Etablierung von Erschließungsstandards, Konversion gedruckter Kataloge und Integration bestehender elektronischer Nachweise, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/430973116, Stand: 01.09.2024 sowie Qalamos. Connecting manuscript traditions, www.qalamos.net, Stand: 31.3.2024.

15 Frauen erscheinen sehr selten in den Akzessionsbüchern und wenn dann als nachlassverwaltende Witwe, deshalb werden die Rollen hier im Text nicht gegendert.

16 S.: [DE-SBB] Ms. Or. Fol. 4251, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, https://www.qalamos.net/receive/DE1Book_manuscript_00013799, Stand: 31.3.2024.

17 Mit dem Sieg des osmanischen Sultans Selim I. (reg. 1512–1520) im Jahre 1514 über die persischen Safawiden begann eine massive Verlagerung von Kulturgut in die Hauptstadt des Osmanischen Reichs. Istanbul war über viele Jahrhunderte ein Zentrum des Buchhandels und viele Handschriften gelangten aus den Provinzen des Osmanischen Reiches in die Hauptstadt – sei es auf Handelswegen oder im Zuge militärischer Expeditionen.

18 Gemeinsam mit dem Center for the Studies of Manuscript Cultures (CSMC) an der Universität Hamburg, dem Projekt Bibliotheca Arabica an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig sowie dem Universitätsrechenzentrum Leipzig reichte die Staatsbibliothek zu Berlin im August 2024 einen DFG-Antrag zur digitalen Erschließung von Siegelabdrücken in islamischen Handschriften ein. Partnerschaften mit türkischen und arabischen Forschungs- und Gedächtnisinstitutionen sind dabei von entscheidender Bedeutung, um in Form von gemeinsamen wissenschaftlichen Veranstaltungen und Datenaustausch sicherzustellen, dass keine Insellösung entsteht und technische und inhaltliche Anforderungen aus den Herkunftsregionen der Handschriften einbezogen werden.

19 Ihre Akzessionierung, d.h. die systematische Erfassung der Ankaufsinformationen in Zugangsbüchern wurde erst 1828 unter Oberbibliothekar Friedrich Wilken (1777–1840) eingeführt.

20 Für einen Beispieldatensatz s.: [DE-SBB] Ms. Or. Fol. 1623, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, https://www.qalamos.net/receive/DE1Book_manuscript_00014684, Stand: 31.3.2024.

21 Der preußische Diplomat Heinrich Friedrich von Diez (1751–1817), der während seines Aufenthalts in Istanbul (1784–1790) ebenfalls ein Prachtexemplar des Šāhnāma erwarb, klagte darüber, dass die Preise für illustrierte persische Werke so hoch seien. Viele Perser, so Diez, hielten nach diesen kostbaren Handschriften Ausschau, um sie zum Zwecke der Wiederbelebung der traditionellen Buchkunst in ihre Heimat zurückzuführen, s.: Rauch, Christoph, The Oriental Manuscripts and Albums of Heinrich Friedrich von Diez and the Perception of Persian Painting in His Time., in: Gonnella, J.; Weis, F.; Rauch C. (Hg.): The Diez Albums. Contexts and Contents. Leiden, 2017, S. 74–117, hier S. 80.

22 So besteht eine Kooperation mit dem Projekt Bibliotheca Arabica der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig mit dem Ziel des Datenaustauschs von lokalen Provenienzinformationen aus Paratexten in arabischen Handschriften (s.: Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig: Bibliotheca Arabica. Neue Geschichte der arabischen Literatur, https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/bibliotheca-arabica, Stand: 31.3.2024).

23 S.: Jaina Prosopography Database, https://jaina-prosopography.org, Stand: 31.3.2024.

24 „Die Deutsche Digitale Bibliothek ist ein Gemeinschaftsprojekt von Bund, Ländern und Kommunen“. Vgl.: Die Geschichte der Deutschen Digitalen Bibliothek, https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/die-geschichte-der-deutschen-digitalen-bibliothek, Stand: 25.4.2024.

25 Köhler, Romy; Spohr, Julia: Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Ein Subportal der Deutschen Digitalen Bibliothek, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 70 (1), 2023, S. 19–25, https://doi.org/10.3196/186429502070130.

26 Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten: Über uns, https://ccc.deutsche-digitale-bibliothek.de/de/content/ueber-das-portal, Stand: 21.8.2024.

27 S. Beschreibung der Fallgruppe 1 in: Deutscher Museumsbund: Leitfaden. Umgang mit Sammlungen aus Kolonialen Kontexten, Berlin 20213, S. 31, https://www.museumsbund.de/publikationen/leitfaden-zum-umgang-mit-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/, Stand: 22.08.2024.

28 S.: International Council of Museums, International Committee for Documentation: CIDOC CRM. Conceptual Reference Model, https://www.cidoc-crm.org/sites/default/files/CIDOC-501.PNG, Stand: 31.3.2024.

29 Das CIDOC CRM wurde entwickelt, um ein gemeinsames Verständnis von Informationen über das kulturelle Erbe zu fördern, indem ein gemeinsamer und erweiterbarer semantischer Rahmen für die evidenzbasierte Integration von Informationen über kulturelles Erbe geschaffen wurde. Es soll eine gemeinsame Sprache für Fachleute und Datenimporteure bereit stellen, um Anforderungen an Informationssysteme zu formulieren und als Leitfaden für eine gute Praxis der konzeptionellen Modellierung zu dienen. Auf diese Weise kann es die Vermittlung zwischen verschiedenen Informationsquellen des kulturellen Erbes, wie z.B. von Museen, Bibliotheken und Archiven dienen. S.: International Council of Museums, International Committee for Documentation: CIDOC CRM. Conceptual Reference Model, https://www.cidoc-crm.org/, Stand: 30.3.2024.

30 Die Fragmente I, II, V, VI, VII, VIII und IX der ursprünglich zusammengehörigen Karte befinden sich heute im Nationalmuseum für Anthropologie in Mexiko-Stadt. S.: Aguilera, Carmen: Códice de Huamantla. Manuscrito de los sigos XVI y XVII, que se conserva en la Sala de Testiminios Pictográficos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y en la Biblioteca Estatal de Berlín, Tlaxcalteca 1984 (Códices y manuscritos Tlaxcala 2). S. 47 u. 57.

31 Anna-Maria Brandstetter und Vera Hierholzer unterscheiden grundsätzlich zwei Dimensionen von Sensibilität: Zum einen können Dinge „an sich“ sensibel sein – aufgrund ihrer Materialität, ihrer Aussagen oder Bedeutungszuschreibungen. Zum anderen werden Objekte als sensibel kategorisiert, bei denen die Umstände des Erwerbs, der Herkunft, der Herstellung und der Aneignung bis hin zur Musealisierung fragwürdig sind. S.: Brandstetter, Anna-Maria; Hierholzer, Vera: Sensible Dinge. Eine Einführung in Debatten und Herausforderungen, in: Brandstetter, Anna-Maria; Hierholzer, Vera (Hg.): Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und Universitären Sammlungen, Göttingen 2018, S. 11–28, hier S. 12f. https://doi.org/10.14220/9783737008082.11.

32 Die vier Grundprinzipien des fairen Datenmanagements lauten, Daten auffindbar (findable), zugänglich (accessible), interoperabel und nachnutzbar (reusable) zu machen, s.: Kailus, Angela. Handreichung für ein FAIRes Management kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten. Zenodo, 10.03.2023, https://doi.org/10.5281/zenodo.7716941.

33 Fragmente mesoamerikanischer Bilderhandschriften (Humboldt-Fragmente II-XVI). Ms. amer. 1, https://stabikat.de/Record/742256219, Stand: 3.3.2024.

34 Lorenzo Boturini Benaduci, https://d-nb.info/gnd/118892150, Stand: 4.3.2024. Lorenzo Boturini Benaduci gilt als Begründer der Aufklärung im Vizekönigreich. S.: Danielewski, Angelika: Gewissheiten, Trugschlüsse und Lücken. Rund um die Provenienz der Humboldt-Fragmente, in: Manuscripta Americana. Den Azteken auf der Spur, Berlin 2022 (N.i.Ke. Schriftenreihe des Netzwerks für interdisziplinäre Kulturguterhaltung in Deutschland), S. 31–47, hier S. 36–42. https://netzwerke.bam.de/Netzwerke/Content/DE/Downloads/Nike/schriftenreihe-nike-22-12-01.pdf, Stand: 30.3.2024.

35 Ebd. S. 31. Für eine grafische Übersicht der gesicherten und offenen Ergebnisse ihrer Provenienzforschung zu den kolonialzeitlichen Besitzwechseln beider Fragmente, S. 45.

36 Ebd. S. 34–35. Inwiefern alle Erwerbungen Alexander von Humboldts auf dieser Forschungsreise im Vizekönigreich Neuspanien durch ein vorab erstelltes Schreiben des spanischen Monarchen legitimiert waren, s.: Melón, Amando: Alejandro de Humboldt. Vida y obra, Pamplona 2021 (Historiadores 35).

37 S.: Aguilera, Carmen: Códice de Huamantla, 1984. S. 11.

38 Ebd. S. 7.

39 Karttunen beschreibt, dass vor der spanischen Eroberung die Tolteken, Chichimeken und Méxicah mit ihren jeweiligen juto-aztekischen Sprachen die Vorherrschaft im Hochtal von Mexiko hatten, sodass das mündliche Nahuatl wahrscheinlich schon zu Beginn der spanischen Kolonisierung eine etablierte Verkehrssprache war, die nun alphabetisiert wurde, um eine allgemeine Lesbarkeit für europäische Akteure herzustellen, s.: Karttunen, Frances: Nahuatl Literacy, in: Collier, George A.; Rosaldo, Renato I.; Wirth, John D. (Hg.): The Inca and Aztec states 1400–1800. Anthropology and history, New York; London: Academic Press, pp. 395–417, hier S. 409.

40 In der ersten Phase der Konstruktion des spanischen Überseeimperiums sind Franziskaner-, Dominikaner- und Augustinerpater mit der Evangelisierung der einheimischen Bevölkerungen durch die spanische Krone beauftragt, für die Konversion der Otomí-sprachigen Bevölkerungen u.a. der Augustinerpater Melchor de Vargas. S.: García Molina-Riquelme, Antonio M.: El regimen de penas y penitencias en el Tribunal de la Inquisición de México. Ciudad de Mexico: Universidad Nacional Autónoma, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, [zugl. Diss.], S. 159.

41 Die Einordnung als Heiden, d.h. als naturrechtlich und vorchristlich, weil sie im Gegensatz zu den Juden und in geringerem Maße auch den Muslimen noch keinen Kontakt mit der Heiligen Schrift hatten, bildete die theologische Grundlage für die politische Konstruktion des spanischen Überseeimperiums. Bereits seit dem Mittelalter wurden verschiedene Methoden für die Bekehrung von Juden, Muslimen und „Heiden“, die im ausgehenden Mittelalter als die drei Hauptglaubensrichtungen an den territorialen Außenrändern des Christentums galten, festgelegt. S.: Phelan, John Leddy: El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo. Trad.México 1972 (Serie de historia novohispana), S. 17–19.

42 S.: De Echeverría y Veytia in: King, Edward Antiquities of Mexico Vol. VIII.London 1848, S. 161–170, hier S. 163.

43 „Fue a costa de mucha diligencia, estimándose y familiarizándose con estos naturales hasta conseguir que se confiasen de él, y le descubriesen el gran tesoro de antigüedades“, ebd.

44 Übersetzung der Autorin.

45 „Sammlungsstrategien sind sensibel, wenn sie nicht unter Zustimmung der Betroffenen in die Museen gelangten, sondern gestohlen, erpresst, unfair erhandelt, im Geheimen ausgegraben und abtransportiert wurden.“ S.: Berner, Margit; Hoffmann, Anette; Lange, Britta: Sensible Sammlungen. Aus dem anthropologischen Depot. Hamburg 2011. S. 19.

46 Eine namentliche Auflistung der Mitwirkenden findet sich unter Köhler, Romy; Quade, Lisa: DDB Provenienzvokabular für Unrechtsontexte. Info. https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://ddb.vocnet.org/provenance/&startNode=p0030&lang=de&d=n, Stand: 31.3.2024.

47 Ebd. Vokabular.

48 Ebd.

49 Zum neuen MARC-Feld 361 vgl.: Heuvelmann, Reinhold; Scheibe, Michaela: Verbesserte Interoperabilität von Provenienzdaten. Das neue MARC-Feld 361. Bericht aus der AG Provenienzerschließung und der FG Datenformate beim Standardisierungsausschuss, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 71 (1), (2024), S. 28–34. https://doi.org/10.3196/186429502471132.

50 Lightweigt Information Describing Objects, s.: Fichtl, Barbara: NFDI4Culture Handreichung. LIDO-Schulung, NFDICulture, 27.12.2023, https://nfdi4culture.de/go/E5247.

51 MARC 264. Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice (R), 2022, https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd264.html, Stand: 21.8.2024.

52 Eine detaillierte Beschreibung des METS/MODS-Formats, das in der DDB und im CCC-Portal genutzt wird, ist hier zu finden:DDB-METS/MODS, 29.02.2024, https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/pages/viewpage.action?pageId=19006651, Stand 23.8.2024.

53 S.: MODS. Metadata Object Description Schema. MARC 21 to MODS 3.8 Mapping, 12.10.2023, https://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-mapping-3-8.html, Stand 23.8.2024.

54 MODS. Metadata Object Description Schema. Top-level Element: <note>, 07.12.2022, https://www.loc.gov/standards/mods/userguide/note.html, Stand 23.8.2024.

55 MODS. Metadata Object Description Schema. Top-level Element: <originInfo>, 08.11.2022, https://www.loc.gov/standards/mods/userguide/origininfo.html, Stand 23.8.2024.

56 S.: Bubenhofer, Noah: Sprachgebrauchsmuster. Korpuslinguistik als Methode der Diskurs- und Kulturanalyse, Berlin 2009 (Sprache und Wissen 4). https://doi.org/10.1515/9783110215854.

57 S.: Müller, Marcus: Sprachliches Rollenverhalten. Korpuspragmatische Studien zu divergenten Kontextualisierungen in Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Berlin 2015 (Sprache und Wissen 19). https://doi.org/10.1515/9783110379068.

58 Aktuelle Beiträge zur Provenienzgeschichte orientalischer Handschriften an der Staatsbibliothek zu Berlin finden sich in: Mangold-Will, Sabine; Rauch, Christoph; Schmitt, Siegfried (Hg.): Sammler, Bibliothekare, Forscher. Zur Geschichte der orientalischen Sammlungen an der Staatsbibliothek zu Berlin, Frankfurt a. M. 2022 (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Sonderband 124), https:// doi.org/10.5771/9783465145776; im Juni 2022 thematisierte eine von der Fritz Thyssen Stiftung geförderte Tagung an der Staatsbibliothek zu Berlin Sammlungsgeschichten orientalischer Handschriften in einem weiteren Kontext. Der Tagungsband ist in Vorbereitung: Pietruschka, Ute; Rauch Christoph; Wollina, Torsten (Hg.), Oriental Manuscripts in Germany: Collection Histories between Academic Curiosity, Commercial Ambitions and Imperialism, Berlin, de Gruyter forthcoming.

59 Es sollte der Vollständigkeit halber hier erwähnt werden, dass der Bestand in der DDR-Nachfolgeinstitution der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin, der Deutschen Staatsbibliothek, kaum aktiv erweitert wurde. Aus Sicht des zuständigen Abteilungsleiters wurde eine zielgerichtete Erwerbungspolitik orientalischer Handschriften als anachronistisch angesehen, da die Herkunftsländer inzwischen Verantwortung übernahmen, um ihr kulturelles Erbe zu bewahren. Vgl.: Auster, Guido: Die Orientalische Abteilung, in: Deutsche Staatsbibliothek 1661–1961, Bd. 1, Leipzig 1961, S. 275–317, hier S. 286.

60 Siehe zur Komplementarität der CARE-Prinzipien Imeri, Sabine; Rizzolli, Michaela: CARE Principles for Indigenous Data Governance. Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?, in: o-bib 9(2), 2022. https://doi.org/10.5282/o-bib/5815.