Digitalisierung und Erschließung der mittelalterlichen Handschriften aus der Klosterbibliothek Heilsbronn

1. Einleitung und Projektziele

Seit 2018 fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen ihres Programms „Digitalisierung und Erschließung“ die Digitalisierung abendländisch-mittelalterlicher Handschriften.1 Dadurch sollen forschungsrelevante Bestände den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen überregional zur Verfügung gestellt werden. Zudem wird die Entwicklung eines nationalen Handschriftenportals für den zentralen Nachweis der Digitalisate von Handschriften in deutschen Sammlungen auf neuestem Stand der Technik gefördert.2

Mit der Klosterbibliothek Heilsbronn besitzt die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg einen bedeutenden mittelalterlichen Handschriftenbestand, der einer breiten Öffentlichkeit digital zugänglich gemacht werden soll. Die zentralen Voraussetzungen für eine Förderung des Projekts durch die DFG sind gegeben: Es liegen umfangreiche historische Beschreibungsinformationen zu den Handschriften vor, die Universitätsbibliothek verfügt über die notwendige Infrastruktur zur Durchführung eines solchen Projekts und kann auf langjährige Erfahrungen in der hochwertigen Digitalisierung historischer Altbestände zurückgreifen.

Nach erfolgreicher Beantragung von DFG-Fördermitteln erschließt und digitalisiert die Universitätsbibliothek nun ihren mittelalterlichen Handschriftenbestand der ehemaligen Zisterzienserabtei Sankt Marien in Heilsbronn. Hierbei handelt es sich um den seltenen Fall einer noch nahezu vollständig erhaltenen Klosterbibliothek, die jahrhundertelang das geistige Leben im fränkischen Raum prägte und nach der Säkularisierung noch als Fürstenschule für den Beamtennachwuchs der Hohenzollernschen Markgrafschaften Bayreuth und Ansbach diente.

Der Bestand setzt sich aus 413 lateinischen Pergamenthandschriften, 168 lateinischen Papierhandschriften sowie fünf deutschen Pergament- und acht deutschen Papierhandschriften zusammen. Die Digitalisierung und Erschließung dieses umfangreichen Bestandes von insgesamt 594 Handschriftenbänden erfolgt in drei aufeinander folgenden Projekten, die von der DFG nach der Ausschreibung „Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften“ gefördert werden.3

Die Handschriftenbände werden nach den jeweiligen konservatorischen Erfordernissen und nach Maßgabe der DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“ bestandsschonend auf hochauflösenden kamerabasierten Scansystemen in der Universitätsbibliothek mit eigenem Personal digitalisiert. Im Anschluss werden die digitalisierten Handschriften sowohl im zentralen Handschriftenportal als auch über den Bayerischen Verbundkatalog mit dem Portal Gateway Bayern und über den lokalen Katalog der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg nachgewiesen, sowie mittels OAI-Schnittstelle im DFG-Viewer visualisiert und für den Nachweis in der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) und Europeana bereitgestellt.

Die in älteren, gedruckten Katalogen aus den 1930er Jahren vorliegenden Beschreibungen werden für jede einzelne Handschrift geprüft und anhand der vorliegenden Forschungsdokumentation überarbeitet. Diese im Verfahren der Bestandsliste4 und unter Berücksichtigung der DFG-Richtlinien „Handschriftenkatalogisierung“5 aktualisierten Informationen sind einerseits Grundlage für die zu erstellenden Kurzkatalogisate in den Bibliothekskatalogen und werden andererseits auch über OAI-Schnittstellen in den standardisierten Formaten MARCxml, METS/TEI sowie dem International Image Interoperability Framework (IIIF) zur Nachnutzung für die Wissenschaft bereitgestellt. Dies ermöglicht, die Digitalisate nicht mehr nur in spezifischen Anwendungen zu zeigen, sondern auch in beliebigen Anwendungen, die IIIF unterstützen, frei weiterzuverwenden.6

Zusätzlich werden die Beschreibungen der projektrelevanten Handschriften nach deren maschineller Überführung ins zentrale Handschriftenportal in Eigenleistung überprüft und bei Bedarf direkt im Portal nachbearbeitet beziehungsweise mit Informationen ergänzt, die nicht oder nicht hinreichend strukturiert aus dem Verbundkatalog übernommen werden konnten.

2. Die mittelalterlichen Handschriften der

Klosterbibliothek Heilsbronn

Das 1132 gegründete ehemalige Zisterzienserkloster Heilsbronn entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem der bedeutendsten Klöster Frankens. In spiritueller Hinsicht war es in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts eines der wichtigsten Zentren zisterziensischer Mystik in der Region. Nach der Aufhebung des Klosters im Jahre 1578 wurden die Bestände der Klosterbibliothek noch bis 1736 vom 1581 gegründeten Heilsbronner Gymnasium, der sogenannten Fürstenschule, genutzt, an der der Beamtennachwuchs der hohenzollernschen Markgrafschaften Bayreuth und Ansbach ausgebildet wurde, und danach zwischen den Markgrafschaften Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Bayreuth aufgeteilt. 1748 gab Markgraf Friedrich von Bayreuth seinen Anteil an der Heilsbronner Bibliothek seiner 1743 gegründeten Landesuniversität Erlangen. Als 1769 die Markgrafschaft Bayreuth an die Markgrafschaft Ansbach fiel, ließ Markgraf Alexander von Ansbach-Bayreuth 1770 schließlich auch die Ansbacher Hälfte des Heilsbronner Bücherschatzes nach Erlangen, nun ebenfalls seine Landesuniversität, bringen, so dass sich die ehemalige Klosterbibliothek Heilsbronn seit 1770 vollständig in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg befindet.7

Insgesamt umfasst die Klosterbibliothek – wie bereits erwähnt – 594 Handschriften, davon 413 lateinische Pergamenthandschriften, 168 lateinische Papierhandschriften sowie 13 deutsche Handschriften, davon fünf Pergament- und acht Papierhandschriften.

Bemerkenswert ist der Bestand an Heilsbronner Handschriften. Das Kloster besaß nicht nur mehrere Handschriften der Werke Bernhards von Clairvaux, sondern die Heilsbronner Mystiker verfassten auch eigene Werke. Zu nennen sind dabei der 14. Heilsbronner Abt Konrad von Brundelsheim, genannt Soccus (1303–1306, 1317–1321), der Prior Johann Einkurn (um 1360), von denen mehrere Werke erhalten sind, und ein namentlich nicht bekannter Heilsbronner Mönch, die alle ausschließlich Sermones verfassten. Auch eine Chronik zur Geschichte des Klosters Heilsbronn (die Annales Halesbrunnenses) entstand vor Ort. Unter Abt Heinrich (I.) von Hirschlach (1282–1302 und 1306–1317) gelangten zahlreiche Manuskripte in den Besitz des Konvents. Dieser Klostervorsteher förderte die Tätigkeit im eigenen Skriptorium und erwarb auch Handschriften von auswärts. 67 Pergamenthandschriften stammen höchstwahrscheinlich aus Frankreich und Italien, fast ausschließlich aus Paris und Bologna. Diese Handschriften wurden vermutlich von den Mönchen während ihres Studiums an den jeweiligen Universitäten im Auftrag ihrer Äbte erworben und nach Abschluss des Studiums nach Heilsbronn gebracht.

Im Bestand der lateinischen Pergamenthandschriften sind enthalten: Bibelhandschriften und Bibelkommentare, Liturgica, Ordensregeln und Statuten, Schriften zur Patristik, Schriften von beziehungsweise Kommentare zu Aristoteles, Werke zur Theologie des Hochmittelalters, Sermones und Homiletik, Manuskripte zum kanonischen und weltlichen Recht, antike Klassiker und Werke zur Grammatik, historische Schriften, Heiligenlegenden und Biographien sowie einige wenige medizinische beziehungsweise naturwissenschaftliche Handschriften.

Zu den lateinischen Papierhandschriften des Klosters Heilsbronn gehören einige Bibeln sowie zahlreiche Bibelkommentare, vor allem von Nicolaus von Lyra. Die in jedem Kloster notwendigen Liturgica sind in großer Zahl vorhanden, wobei die vierbändigen Libri Chorales aus dem 16. Jahrhundert (MS 473[1-4]) die bedeutendsten sind. Daneben finden sich zahlreiche theologisch-philosophische Handschriften. Eher ungewöhnlich für ein Zisterzienserkloster sind dagegen die zahlreichen Schriften zur Scholastik. Da aber viele der Heilsbronner Mönche eine Universität besucht hatten, ist es nicht verwunderlich, dass das Kloster auch auf diesem Gebiet eine beachtliche Anzahl von Handschriften besaß. So sind von Petrus Lombardus über Thomas von Aquin und Isidorus Hispalensis bis hin zu Bernhard von Clairvaux und Albertus Magnus alle großen Scholastiker vertreten. Gleiches dürfte für den umfangreichen Bestand an aristotelischer Literatur gelten.

Daneben finden sich Predigten und homiletische Schriften, Werke zum Kirchenrecht und zum weltlichen Recht sowie mehrere Kommentare zu den Werken des Aristoteles, darunter einige von Giordano Bruno. Auch die antiken Klassiker sind zahlreich vertreten: die Orationes des Demosthenes, mehrere Werke Ciceros, darunter die Rhetorica vetus et nova, de Oratore, de Officiis, Epistolae usw., Ovids Metamorphosen und die Ars amandi, Lukians Pharsalia, mehrere Schriften Senecas, darunter Briefe, die Komödien des Terentius, Vergils Aeneis und andere. Auch die Humanisten sind gut vertreten, Petrarca allein mit vier Handschriften, darunter eine Sammelhandschrift mit mehreren kleineren Schriften. Hervorzuheben sind auch Werke zur Grammatik und Rhetorik, einige Heiligenlegenden (Heilige Elisabeth, Kaiser Heinrich und Kaiserin Kunigunde) sowie naturwissenschaftliche und medizinische Handschriften, darunter der Commentarius in Algorismum von Johannes de Sacrobosco und das Standardwerk Inventarium sive Collectorium des berühmten Chirurgen Guy de Chauliac (Guido de Caulico).

Erstaunlich ist die große Anzahl klassischer und grammatikalischer Werke, immerhin 37 von 594 Bänden. Ungewöhnlich ist auch, dass Heilsbronn einige Werke der schönen Literatur in deutscher Sprache besaß. Unter den deutschen Pergamenthandschriften befinden sich so bedeutende Werke wie ein Fragment des Parzival von Wolfram von Eschenbach, Der Renner von Hugo von Trimberg, ein Fragment des Welschen Gastes von Thomas von Zerclaere sowie die Sieben weisen Meister.

Unter den Handschriften zur Patristik waren alle wichtigen Kirchenväter mit ihren Hauptwerken vertreten. Auf dem Gebiet der Philosophie dominierten die Werke des Aristoteles und die damals bekannten Kommentare zu seinen Schriften. Besonders reich war die Bibliothek erwartungsgemäß mit den Werken der bedeutendsten Theologen des Mittelalters ausgestattet: Albertus Magnus, Thomas

von Aquin, Bernhard von Clairvaux, Petrus Lombardus, Bonaventura, Hugo a Sancto Victore und Richard a Sancto Victore. Auch Sermones de Sanctis et de Tempore verschiedener Theologen waren in großer Zahl vorhanden. Während zur Kanonistik ebenfalls zahlreiche Werke vorhanden sind, besaß Heilsbronn nur acht Pergamenthandschriften zum weltlichen Recht. Gut ausgestattet war das Kloster dagegen mit klassischer Literatur. Dazu gehören der Trost der Philosophie des Boethius

in mehreren Exemplaren, Ciceros De oratore, die Werke des Horaz, die Satiren des Juvenal, die Komödien des Terenz, die Pharsalia des Lucan und das Bellum Catilinarium et Iugurthinum des

Sallust. Mehrere Donate, Priscians Grammatik und einige Werke zur Rhetorik dienten vermutlich der Übung der lateinischen Sprache. An historischen Werken sind Frutolfs Chronicon universale, das Speculum historiale des Vicentius Bellovacensis, die Vitae Patrum, einige Heiligenlegenden, die Revelationes der heiligen Birgitta und natürlich die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine zu nennen. An naturwissenschaftlich-medizinischer Literatur besaß Heilsbronn nur wenige Handschriften, darunter ein Werk des Constantinus Africanus und das Inventarium seu Collectorium des Guido de Cauliaco (Guy de Chaulieu). Auch zwei der bedeutendsten astronomischen Werke, die Sphaera des Johannes von Sacrobosco und de Caelo des Aristoteles, waren vorhanden. Das Kloster Heilsbronn und seine Bibliothek sind schon seit längerem Gegenstand der Forschung.8

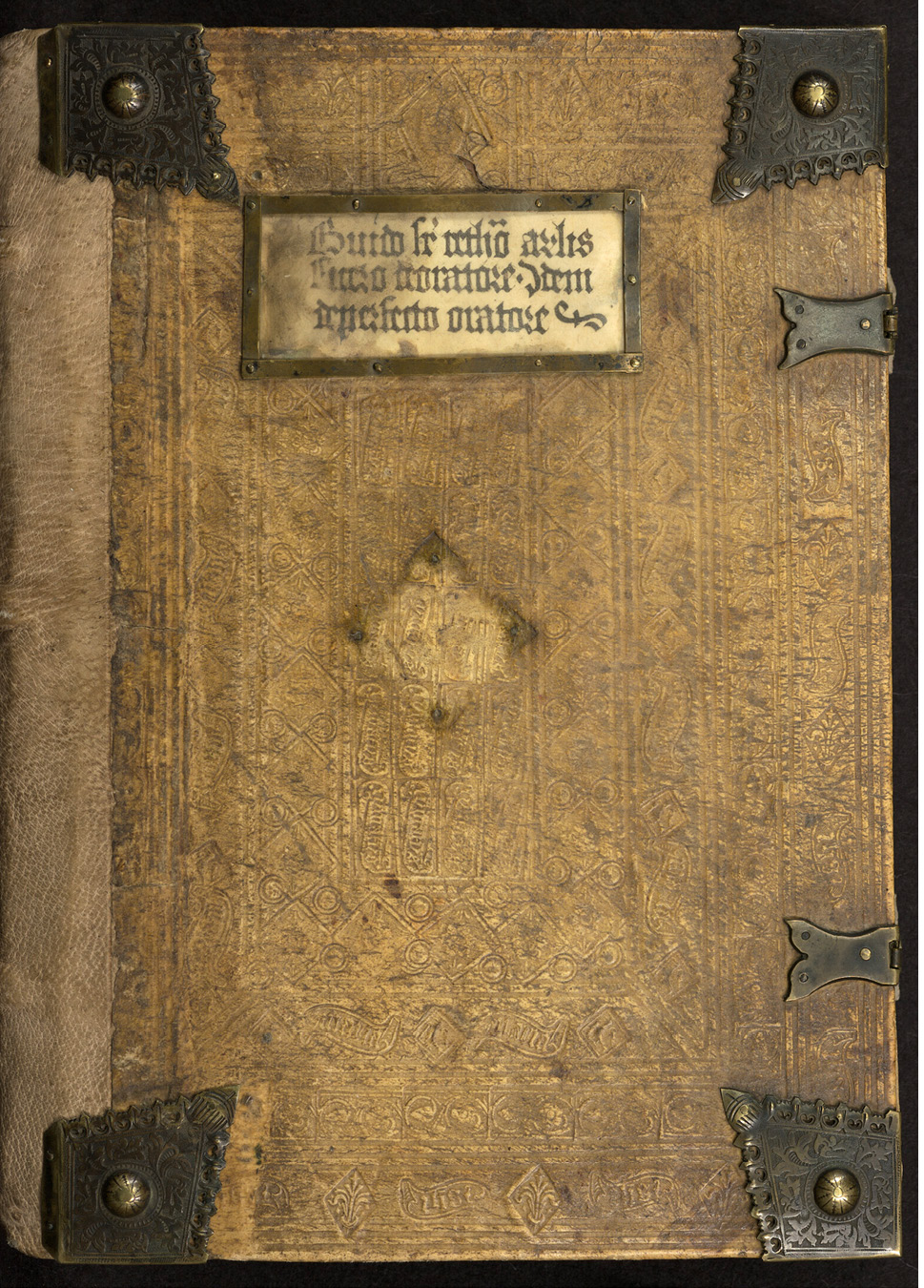

Der größte Teil der Heilsbronner Handschriften wurde in der klostereigenen Buchbinderei gebunden. Insgesamt lassen sich an den Heilsbronner Einbänden 144 verschiedene Schrift- und Zierstempel nachweisen, was für eine Klosterbuchbinderei eine ungewöhnlich hohe Anzahl darstellt. Ein sehr schönes Beispiel ist der Einband der Handschrift Partitiones oratoriae – UER MS 380, ein spätgotischer Schweinslederband auf Holz, mit Streicheisenverzierungen, Einzelstempeln in Blindprägung, Titelschild aus Metall, Beschlägen und Schließen (Abb. 1).

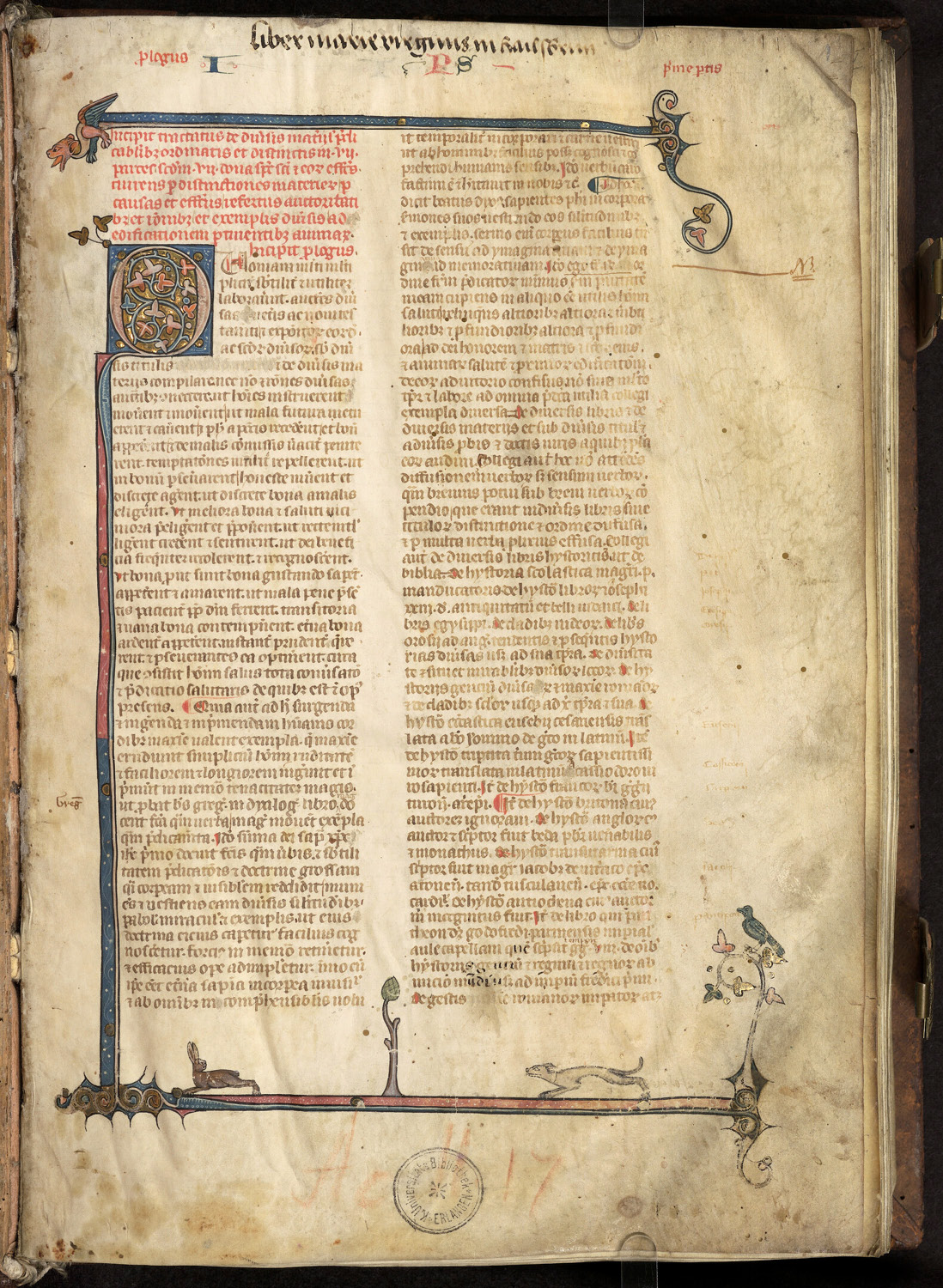

Die Provenienz der Heilsbronner Handschriften lässt sich zum größten Teil entweder über die Einbände oder über handschriftliche Besitzvermerke in den Handschriften selbst bestimmen, wie die Angabe: „Liber marie virginis in Hailsbrun“ auf Blatt 1r der Handschrift Stephanus, de Borbone: Tractatus de diversis materiis praedicabilibus secundum VII dona Spiritus Sancti – UER MS 341[1 zeigt (Abb. 2).

Sie sind durch die Kataloge von Fischer9, Lutze10 und Kyriss11 erschlossen, die noch aus den 1920er und 1930er Jahren stammen. Für die wenigen deutschen Pergamenthandschriften aus der Klosterbibliothek Heilsbronn ist der Katalog von Pültz relevant.12 Diese Kataloge sind in Manuscripta Mediaevalia 13 integriert.

3. Projektplanung und -durchführung

Angesichts der großen Menge von insgesamt 594 zu bearbeitenden mittelalterlichen Handschriften wurde die sehr aufwändige Erschließung und Digitalisierung in drei aufeinander folgende Teil-Projekte aufgeteilt.

In einem ersten Projekt konnten von Mai 2019 bis September 2020 von den Pergamenthandschriften die lateinischen Bibelhandschriften und Liturgica digitalisiert werden und in einem zweiten von Oktober 2021 bis September 2023 die übrigen Pergamenthandschriften aus der Klosterbibliothek. Dabei handelt es sich um die patristische Literatur, philosophische Werke, Traktate zur Scholastik, Sermones, darunter viele von Bernhard von Clairvaux, Homiletik, Manuskripte zum kanonischen und weltlichen Recht, antike Klassiker, Werke zur Grammatik, historische Schriften, Heiligenlegenden und Biographien sowie medizinische beziehungsweise naturwissenschaftliche Handschriften und eigene Werke der Heilsbronner Mönche. Seit Oktober 2023 werden in einem dritten und letzten Projekt die lateinischen und deutschen Papierhandschriften bearbeitet. Dazu gehören Bibeln und zahlreiche Bibelkommentare, sowie theologische und philosophische Handschriften.

Die im Rahmen der von 2013 bis 2015 durchgeführten Pilotphase Handschriftendigitalisierung entwickelte „Planungshilfe für Antragsteller: Workflow für die Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften“ enthält einen idealtypischen Digitalisierungsworkflow mit Erfahrungswerten zur Dauer der einzelnen Arbeitsschritte und unterstützt damit die konkrete Planung und Durchführung des Projekts nach DFG-Richtlinien.14

4. Restauratorisch-konservatorische Prüfung

Vor der Antragstellung erfolgte jeweils eine detaillierte restauratorisch-konservatorische Prüfung in Autopsie der für das Projekt in Betracht gezogenen Handschriftenbände durch die Leiterin der Handschriftenabteilung, wobei in schwierigen Fällen ein Restaurator hinzugezogen wurde.

An einigen wenigen Bänden erwies sich der Öffnungswinkel mit weniger als 90 Grad als zu gering, um mit den in der Universitätsbibliothek vorhandenen Scangeräten digitalisiert werden zu können. Bei anderen für das Projekt vorgesehenen Handschriftenbänden mussten vor der Digitalisierung noch restauratorische Maßnahmen durchgeführt werden, die sich jedoch nicht negativ auf die Digitalisierbarkeit auswirkten, so dass auch diese Bände für die Digitalisierung vorgesehen werden konnten.

Im Zuge der Begutachtung der einzelnen Bände wurden objektspezifische Aufwandsfaktoren wie Format, Illuminationen, Besonderheiten der Einbände beziehungsweise sonstige für die Digitalisierung erschwerende Faktoren ermittelt und dokumentiert. Anhand dieser Faktoren und der sich daraus ergebenden Vorgaben für die Digitalisierung konnten die Handschriften in die entsprechenden Aufwandskategorien eingeteilt werden, die in der Pilotphase zur Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften in deutschen Bibliotheken definiert wurden, siehe „Ergebnisse der Pilotphase“, Kapitel II 15. Dabei ergab sich insbesondere für die Pergamenthandschriftenbände mit drei oder mehr Erschwernispunkten überwiegend die Kategorie C und somit eine Einstufung als schwierig zu digitalisierende Handschriften. Die hierbei angegebenen Zeitaufwände für die einzelnen Arbeitsschritte dienten der detaillierten Projektplanung und bildeten die Grundlage für die Berechnung des bei der DFG zu beantragenden Mittelbedarfs.

5. Erschließung

Grundsätzlich werden im Digitalisierungsworkflow der Universitätsbibliothek stets alle Objekte vor der Digitalisierung zunächst im Bibliothekskatalog bibliografisch erschlossen. Die Handschriften der Klosterbibliothek Heilsbronn sind in den oben genannten älteren Katalogen aus den 1920er und 1930er Jahren ausführlich beschrieben. Diese Erschließungsinformationen wurden von der Leiterin der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek im Rahmen einer erneuten Durchsicht aller für das Projekt vorgesehenen Handschriftenbände und unter Einbeziehung der vorliegenden Forschungsdokumentation überprüft, aktualisiert und ergänzt. Diese Erschließungsarbeit wurde mit den Zuständigen des Handschriftenzentrums der Bayerischen Staatsbibliothek abgestimmt, orientiert sich am Verfahren der Bestandsliste in der vom betreffenden Gutachterausschuss der DFG befürworteten Version von 2011 und berücksichtigt die DFG-Richtlinien zur Handschriftenkatalogisierung.

So wurden die chronologische Einordnung der Handschriften überprüft und entsprechend korrigiert, die Ausstattungsmerkmale wie Glossen, Illuminationen, eingeklebte Fragmente, Besitzeinträge etc. vermerkt und enthaltene Werke beziehungsweise Faszikel erschlossen. Ergänzend zu den Beschreibungen bei Fischer wurde die Schrift der jeweiligen Handschrift identifiziert, die Art der verwendeten Tinte angegeben und die bei Fischer teilweise missverständlichen Angaben zu den einzelnen Lagen in die in der modernen Handschriftenbeschreibung übliche Lagenformel umgesetzt.

Die Einbände wurden basierend auf den Werken von Ernst Kyriss16 sowie der Einbanddatenbank17 bestimmt. Die entsprechenden Werkstattnummern aus der Einbanddatenbank wurden in die Handschriftenbeschreibung übernommen.

Die genannten Kataloge von Hans Fischer, Eberhard Lutze und Ernst Kyriss sind bereits in Manuscripta Mediaevalia integriert und auch über den Katalog der Universitätsbibliothek digital zugänglich.18

Aus diesen überarbeiteten beziehungsweise neu erstellten Beschreibungen können unter anderem hochwertige inhaltliche Strukturdaten für die Generierung virtueller Inhaltsverzeichnisse zur Navigation in den Digitalisaten gewonnen werden. Neben den in der „Planungshilfe“ unter Punkt 25 genannten und mindestens erforderlichen formalen Strukturdaten werden basierend sowohl auf der Liste der handschriftenspezifischen Strukturelemente des DFG-Viewers als auch der Beschreibungen differenzierte inhaltliche Strukturdaten vergeben. Dies betrifft beispielsweise die Erfassung aller Titel der zahlreichen in den Handschriften enthaltenen Werke und Faszikel. Diese Strukturdaten werden in dem dafür vorgesehenen Editor von Kitodo.Production erfasst.

Auf der Grundlage der genannten Revisionen der vorhandenen Beschreibungen wurden in Abstimmung mit den Zuständigen in der Bayerischen Staatsbibliothek für alle projektrelevanten Handschriftenbände Titelaufnahmen im Bayerischen Verbundkatalog nach den derzeit gültigen bibliothekarischen Erschließungsregeln „Resource Description and Access (RDA) für mittelalterliche Handschriften“ mit den entsprechenden Normdatenverknüpfungen der Gemeinsamen Normdatei (GND) erstellt. Dabei wurden die Werktitel der Haupttitel sowie aller in den Handschriften enthaltenen oder diesen beigefügten Werke mit den entsprechenden Angaben in der GND verknüpft. Der projektrelevante Bestand umfasst einen hohen Anteil an Sammelhandschriften mit zumeist sehr vielen enthaltenen Werken.

Die geistigen Schöpfer und alle sonstigen Personen, Herstellungssorte sowie Provenienzen werden mit der GND verknüpft, wo erforderlich wurden die entsprechenden Normdatensätze in der GND neu angelegt. Insbesondere bei Personen erforderte dies häufig einen erhöhten Zeitaufwand, da weitere Recherchen zu den Lebensdaten der Person notwendig waren. In Abstimmung mit der Bayerischen Staatsbibliothek sollen dagegen Normierungen und GND-Verknüpfungen von Handschriften als „Schriftdenkmäler“ bis auf weiteres nicht im Zuge der Handschriftenerschließung durch die einzelnen bestandshaltenden Institutionen erfolgen, da geplant ist, diese Arbeiten zentral von Seiten des Handschriftenportals durchzuführen.

Die im Rahmen der Revisionen aktualisierten Erschließungsinformationen wurden anschließend in die entsprechenden Kategorien des Verbundkatalogs überführt.

6. Workflow-Managementsystem Kitodo.Production

Um die Steuerung des Digitalisierungsworkflows, die Erfassung der inhaltlichen Strukturdaten und die Übergabe der bei der Digitalisierung erzeugten Bild- und Metadaten im standardisierten METS-Format an das bei der Verbundzentrale des Bayerischen Bibliotheksverbundes (BVB) gehostete Präsentations- und Langzeitarchivierungssystem, den BVB-Multimediaserver, möglichst effizient zu gestalten, wird an der UB Erlangen-Nürnberg seit einigen Jahren das Workflow-Managementsystem Kitodo.Production19 eingesetzt. Kitodo.Production ist Teil der Open Source Softwaresuite Kitodo20, hinter der eine große Anwender- und Entwicklergemeinschaft mit professionellem Release-Management steht.

Das Modul wurde von der Universitätsbibliothek in die Systemumgebung des Bibliotheksverbundes Bayern integriert, so dass sowohl der Import der bibliografischen Metadaten aus dem Katalog über eine konfigurierte Schnittstelle als auch der Export der fertig bearbeiteten Digitalisate im standardisierten METS-Format für die Präsentation und Langzeitarchivierung automatisch erfolgen kann.

Der Digitalisierungsworkflow in Kitodo.Production wurde gemäß den spezifischen Arbeitsschritten für das Handschriftenprojekt konfiguriert und der integrierte Editor zur Erfassung von inhaltlichen Strukturdaten mit entsprechenden Vorbelegungen basierend auf der Liste der handschriftenspezifischen Strukturelemente des DFG-Viewers21 eingerichtet. Für jeden zu bearbeitenden Handschriftenband wurde in Kitodo.Production automatisch ein sogenannter Bearbeitungsvorgang angelegt, nachdem im Anschluss an die Katalogisierung die bibliografischen Beschreibungsdaten der projektrelevanten Handschriftenbände aus dem Bibliothekskatalog in Kitodo.Production importiert worden waren.

7. Digitalisierung

Die für die Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften grundsätzlich notwendigen Arbeitsschritte und Abläufe konnten im Zuge der in den Vorjahren durchgeführten Digitalisierung einiger Handschriften mit den im Bayerischen Bibliotheksverbund eingeführten Erschließungs- und Präsentationssystemen entwickelt und erprobt werden. Die Digitalisierung der Handschriften erfolgt ausschließlich vom Original, da ihr Erhaltungszustand insgesamt sehr gut ist. Nur in wenigen Fällen war vor der Digitalisierung eine Restaurierung erforderlich, die jedoch rechtzeitig vor beziehungsweise während der Projektlaufzeit abgeschlossen werden konnte.

Die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg hat 2010 mit dem Aufbau digitaler Sammlungen begonnen, die über den Bayerischen Multimediaserver mit der Software DigiTool im Internet präsentiert werden.22 Zur komfortablen Navigation in den digitalisierten Werken über virtuelle Inhaltsverzeichnisse werden immer auch inhaltliche Strukturdaten wie Kapitelüberschriften erfasst. Die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern hostet das Digital-Asset-Management-System DigiTool für die Mitgliedsbibliotheken.

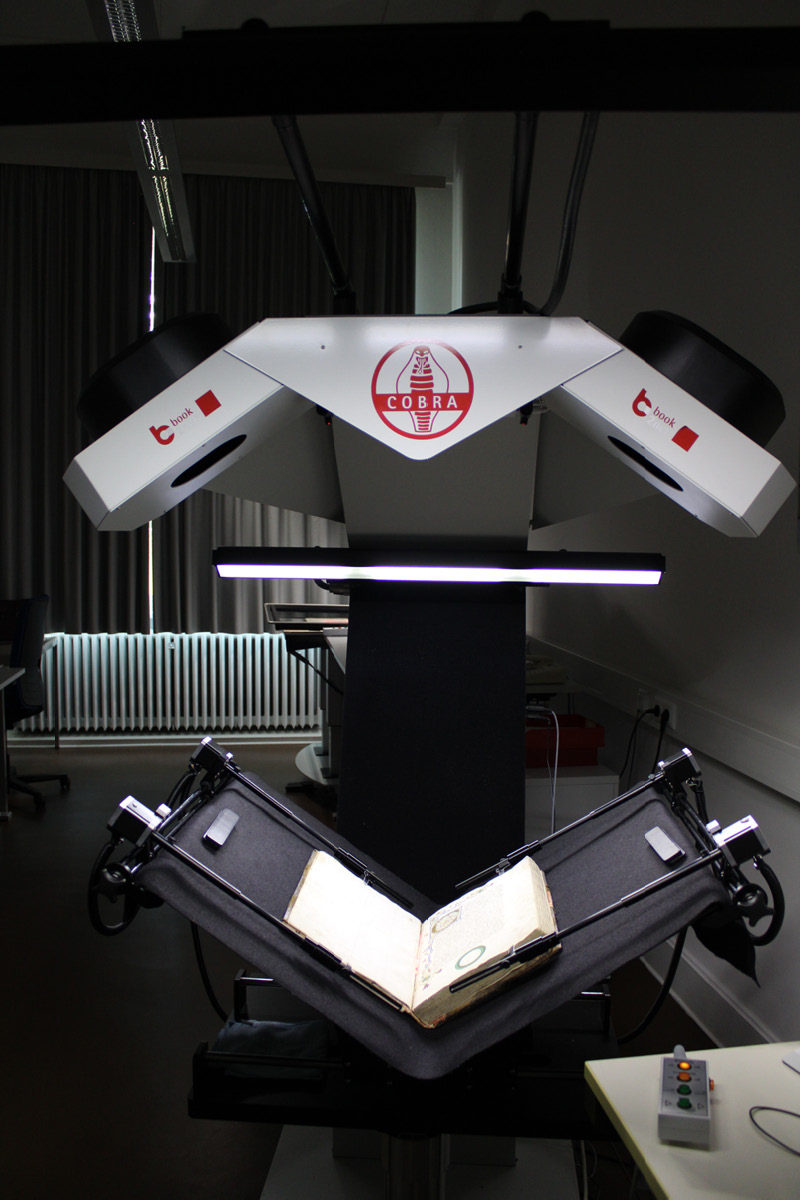

Die Universitätsbibliothek verfügt über hochauflösende kamerabasierte Scansysteme, die für die konservatorisch schonende Digitalisierung von Handschriften besonders geeignet sind. Im Handschriftenprojekt kommen vor allem Scan-Stationen mit v-förmigen Vorlagentischen zur schonenden Digitalisierung von Büchern mit eingeschränktem Öffnungswinkel zum Einsatz (Abb. 3).

Darüber hinaus wird für das Projekt ein weiteres Aufnahmesystem mit einer in Abstand und Winkel zur Vorlage verstellbaren Kamera und mehreren um und über dem Vorlagentisch installierten, ebenfalls in Höhe und Winkel verstellbaren Leuchten eingesetzt. Mit diesem so genannten Reprostand kann der Vorlagentisch von oben diffus ausgeleuchtet werden, um insbesondere Handschriften mit reichem Gold- und Silberschmuck möglichst originalgetreu zu digitalisieren. Diese Einrichtung wird für besonders anspruchsvoll zu digitalisierende Handschriften verwendet, zum Beispiel mit stark gewelltem Pergament beziehungsweise glänzenden Illustrationen. Auch für die Aufnahme von Buchrücken und Schnitten hat sich die Anlage als sehr geeignet erwiesen.

Die LED-Beleuchtung aller Scan-Stationen ist UV/IR-strahlungsfrei. Alle drei Scan-Stationen sind mit Kameras mit 71 Megapixel CMOS-Sensoren ausgestattet, die wesentlich kürzere Belichtungszeiten ermöglichen als Scanner mit Zeilensensoren. Die Digitalisierung an der Universitätsbibliothek Erlangen-

Nürnberg erfolgt für alle Objekte gemäß den Richtlinien und Standards der DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“23.

Wie bei der restauratorischen Prüfung festgestellt wurde, sind die Handschriftenbände in der Tat überwiegend schwierig zu digitalisieren. Die Vorbereitungszeiten liegen etwas über dem in der „Planungshilfe“ angegebenen Durchschnittswert. Sie sind überwiegend eng gebunden, mit Text bis in den Falz, Glossen bis an die Seitenränder und teilweise welligem Pergament beziehungsweise Papier. Mit den beschriebenen Scangeräten können dank der jahrelangen Erfahrung der Scankräfte auch solche schwierigen Bände in der Regel durch entsprechend geeignete Lagerung und Beleuchtung erfolgreich, das heißt ohne Informationsverlust und dennoch konservatorisch schonend, digitalisiert werden.

Die inzwischen mehrjährige Erfahrung mit Digitalisierungsprojekten an der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg hat gezeigt, dass die effizientesten Arbeitsergebnisse bei einer Halbtagsbeschäftigung der Scankräfte erzielt werden, da eine Erhöhung der Arbeitszeit beim Scannen auf über vier Stunden pro Tag die Fehlerquote unverhältnismäßig ansteigen lässt. Die Scankräfte arbeiten in zwei Schichten pro Tag und jede Scankraft bearbeitet in ihrer Schicht ihre „eigenen“ Objekte.

Jede Scanaufnahme wird mit dem Original verglichen und auf Vollständigkeit und Bildqualität hin überprüft. Für jeden Handschriftenband ist zur Qualitätssicherung eine zusätzliche Aufnahme der letzten Seite mit Farb- und Graukeil sowie Maßstab und Schärfetarget anzufertigen. Zusätzlich sind jeweils der Buchrücken und die drei Buchschnitte aufzunehmen.

8. Langzeitarchivierung

Die Primärspeicherung der Digitalisate erfolgt auf täglich gesicherten Servern des Regionalen Rechenzentrums Erlangen (RRZE). Die Langzeitarchivierung aller im Projekt erzeugten Digitalisate sowie der zugehörigen Metadaten wird mit dem von der BVB-Verbundzentrale gehosteten Archivierungssystem Rosetta von Ex Libris gemäß dem standardisierten Referenzmodell des Open Archival Information System (OAIS) unter Nutzung der Massenspeicher-Umgebung des Leibniz-Rechenzentrums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (LRZ) durchgeführt. Hierfür werden hochverfügbare und leistungsstarke Speichersysteme im LRZ eingesetzt (Network Attached Storage, NAS).24 Seit 2008 nimmt das LRZ die Aufgabe des Verbundrechenzentrums für den Bibliotheksverbund Bayern wahr und ist für den Betrieb der Netzwerk-, Server- und Backup-Infrastruktur verantwortlich.

Die Langzeitarchivierung im Bibliotheksverbund Bayern ist als dezentral-kooperatives Modell mit verteilter Organisationsstruktur konzipiert. Die Verbundzentrale des BVB ist dabei für den Basisbetrieb als Anwendung, die technische Bearbeitung der Konfigurationsebene sowie das Anwender- und Projektmanagement im System zuständig. Im Rahmen des lokal zu leistenden Pre-Ingests werden von der UB Erlangen-Nürnberg nach einem gemeinsam mit der BVB-Verbundzentrale entwickelten Workflow aus den mit Kitodo.Production erzeugten Digitalisaten und deren Bild- und Metadaten Submission Information Packages (SIP) nach dem OAIS-Modell erstellt und auf einem definierten Serverbereich der UB Erlangen-Nürnberg zur automatischen Abholung durch Skripte der Verbundzentrale bereitgestellt.

Das digitale Langzeitarchiv im Bibliotheksverbund Bayern ist als sogenanntes „Light Archive“ konzipiert, um Endnutzern den direkten Zugriff auf die Objekte zu ermöglichen. Dazu werden neben den eigentlichen Masterdateien auch die entsprechenden Derivate vorgehalten.

9. Bereitstellung der Projektergebnisse und Verknüpfung

mit anderen Nachweissystemen

Die Digitalisate werden primär im Viewer des Bayerischen Multimediaservers im Format JPEG dauerhaft im Open Access präsentiert und können als JPEG oder PDF komplett oder in auf Seitenebene einstellbaren Ausschnitten zur Nutzung unter der Creative-Commons-Lizenz Public Domain Mark 1.0 kostenfrei heruntergeladen werden. Neben Funktionen zum Blättern oder Zoomen wird unter anderem eine Übersichtsdarstellung mit Thumbnails angeboten. Zur komfortablen Zitierbarkeit sind die Digitalisate mit URN-basierten persistenten URLs auf Seitenebene versehen. Aus dem Viewer heraus kann für jedes mit DFG-Mitteln erstellte Digitalisat der DFG-Viewer als weitere Visualisierungsmöglichkeit aufgerufen werden.

Für einen performanten Zugriff auf die Digitalisate wurde an der Bayerischen Verbundzentrale ein neues Rechercheportal auf Basis der Suchmaschine Solr entwickelt und von der UB Erlangen-Nürnberg für ihre digitalen Sammlungen konfiguriert: http://digital.bib-bvb.de/collections/FAU/#/. Zu den vielfältigen Recherchemöglichkeiten gehört auch die Durchsuchbarkeit der verfügbaren Volltexte sowie der inhaltlich-strukturellen Metadaten der Digitalisate. Darüber hinaus sind die auf dem Bayerischen Multimediaserver präsentierten Digitalisate auch über Suchmaschinen wie Google auffindbar.

Die im Laufe des Projektes erzeugten Digitalisate der Handschriften werden im Katalog der UB, im Bayerischen Verbundkatalog, im WorldCat und im Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) über URNs beziehungsweise PURLs dauerhaft nachgewiesen. Darüber hinaus werden alle im Projekt erzeugten Digitalisate einschließlich ihrer Metadaten über OAI-Schnittstellen in den standardisierten Formaten MARCxml, METS und IIIF für die Nachnutzung und den Nachweis im neuen zentralen Handschriftenportal, der Deutschen Digitalen Bibliothek, der Europeana und weiteren Nachweissystemen beziehungsweise Forschungsumgebungen bereitgestellt.

Die neben der IIIF Image-API angebotene IIIF Presentation-API eröffnet insbesondere wissenschaftlichen Nutzerinnen und Nutzern vielfältige Möglichkeiten, die Projektergebnisse mit anderen weltweit verteilten digitalen Objekten in Beziehung zu setzen und in der Zusammenschau zu visualisieren.

Nach Abschluss der Pilotphase haben sich die „Bibliotheken und Verbundteilnehmer“ darauf verständigt, „ihre handschriftenbezogenen Metadaten im Umfang eines Kerndatensets, wie es in den Digitalisierungs-Workflow-Tools verwendet wird“, im universell verbreiteten Format MARCxml für den Datenaustausch zur Verfügung zu stellen.25 Dementsprechend stehen die bibliografisch-deskriptiven Daten der im Projekt bearbeiteten Handschriften inklusive URNs, Permalinks zu den Digitalisaten und allen weiteren erforderlichen Beschreibungsmerkmalen über die OAI-Schnittstelle des BVB-Verbundkatalogs B3Kat im Format MARCxml insbesondere auch zum Harvesting für das zentrale Handschriftenportal zur Verfügung26.

Das mit Förderung der DFG aktuell noch in Entwicklung befindliche neue zentrale Handschriftenportal soll in seinen Funktionen „streng an den Bedürfnissen der wissenschaftlichen und bibliothekarischen Communities ausgerichtet sein“27. So soll das Portal „interaktive Features zur privaten und öffentlichen Annotation sowie zur Kollaboration“28 zur Verfügung stellen und die Bild- und Textdaten in einer einheitlichen Darstellungsform auf der Basis des International Image Interoperability Framework (IIIF) zugänglich machen. Die Web-Präsentation der Daten im Portal soll sich an Usability-Kriterien orientieren und „dem Paradigma des Responsive Design“29 folgen.

Somit werden die Projektergebnisse mit der Integration in das neue zentrale Handschriftenportal nach dem neuesten Stand der Technik und unter Berücksichtigung der Anforderungen der wissenschaftlichen Nutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

10. Fazit und Ausblick

Nach Abschluss des dritten Teilprojekts im Frühjahr 2026 wird mit den dann 594 digitalisierten mittelalterlichen Handschriftenbänden der Klosterbibliothek Heilsbronn ein herausragender Bestand für die Forschung überregional im Open Access zur Verfügung stehen. Die Erschließung und die Digitalisierung erfolgen nach den in den einschlägigen Handreichungen dargelegten Standards und Formaten. Dadurch können die Daten in verschiedene digitale Forschungsumgebungen übernommen und dort weiterverarbeitet und genutzt werden.

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

1 DFG Förderprogramm „Digitalisierung und Erschließung“, https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/

programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/digitalisierung-erschliessung, Stand: 29.08.2024.

2 Handschriftenportal, https://handschriftenportal.de/, Stand: 29.08.2024.

3 DFG Ausschreibung „Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften“, https://www.dfg.de/resource/blob/173330/d0757bf13023456666748c00660e22e4/ausschreibung-digitalisierung-handschriften-data.pdf, Stand: 29.08.2024.

4 Mackert, Christoph: Das Verfahren der Bestandsliste, Überarbeitete und aktualisierte Handreichung zur standardisierten Kurzerfassung mittelalterlicher Handschriften, nach dem Schema der Bestandsliste, 2011. https://www.handschriftenzentren.de/wp-content/uploads/2016/10/konzeptpapier_2011_bestandsliste_publikationsversion.pdf, Stand: 29.08.2024.

5 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Unterausschuss für Handschriftenkatalogisierung: Richtlinien Handschriftenkatalogisierung, Bonn-Bad Godesberg, 19925. Online: https://www.ub.uni-leipzig.de/fileadmin/Resources/Public/images/Bilder_Forschungsbibliothek/Handschriftenzentrum/richtlinien_handschriftenkatalogisierung_1992.pdf, Stand: 29.08.2024.

6 Deutsche Digitale Bibliothek, Portal für Datenpartner (DDB Pro): International Image Interoperability Framework (IIIF), https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/daten-nutzen/schnittstellen/international-image-interoperability-framework-iiif, Stand: 29.08.2024.

7 Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, in: Fabian, Bernhard; Raabe, Paul; Dugall; Bernd u.a. (Hg.): Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Bayern A-H, Hildesheim 2003. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Universitaetsbibliothek_Erlangen-Nuernberg, Stand: 29.08.2024.

8 Das Zisterzienserkloster Heilsbronn und seine Bibliothek. Ausstellung des Landeskirchlichen Archivs im Evangelischen

Gemeindehaus in Heilsbronn, 28. April – 30. Juni 1991 und in der Universitätsbibliothek in Erlangen, 15. November –

7. Dezember, Selbstverlag der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Heilsbronn, 1991; Muck, Georg: Geschichte von Kloster

Heilsbronn von der Urzeit bis zur Neuzeit, Nördlingen, 3 Bände, 1879–1880; Hocker, Johann Ludwig: Hailsbronnischer

Antiquitaeten-Schatz: enthaltend Derer uralten Burggrafen von Nuernberg ... Herren Chur-Fuersten und Marggrafen

von Brandenburg, auch einiger Graeflich- und Adelichen Familien ... Grab-Staette, Wappen und Gedaechtnus-

Schrifften ... ; nebst ... Namen und Geschichten, Und einem Anhang merck-wuerdiger Documenten, Textl. unveränd. Nachdr. [der Ausg.] Onolzbach, Lueders; Nuernberg, Monath, 1731, Neustadt a.d. Aisch 2004; Montag-Erlwein, Miriam: Heilsbronn von der Gründung 1132 bis 1321. Das Beziehungsgeflecht eines Zisterzienserklosters im Spiegel seiner Quellenüberlieferung, Berlin 2011; Geißendörfer, Paul (Hg.): Heilsbronn – ein Zisterzienserkloster in Franken, Heilsbronn 2000.

9 Fischer, Hans: Die lateinischen Pergamenthandschriften der Universitätsbibliothek Erlangen, Erlangen 1928 (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen 1). Online: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv007329238-8 und Fischer, Hans: Die lateinischen Papierhandschriften der Universitätsbibliothek Erlangen, Erlangen 1936 (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen 2). Online: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv007329240-9.

10 Lutze, Eberhard: Die Bilderhandschriften der Universitätsbibliothek Erlangen, Erlangen 1936 (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen 6,1). Online: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv00371

1205-3.

11 Kyriss, Ernst: Die Einbände der Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen, Erlangen 1936 (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen 6,2). Online: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv00371

1203-3.

12 Pültz, Otto: Die deutschen Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen. Wiesbaden 1973 (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen 4). Online: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv0009448

27-1.

13 Handschriftenkataloge online in: Manuscripta Mediaevalia, http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge-online.htm#Erlangen, Stand: 29.08.2024.

14 Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften in deutschen Bibliotheken, Planungshilfe für Antragsteller: Workflow für die Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften, München 2015, https://www.handschriftenzentren.de/wp-content/uploads/2016/06/Projektplaner_Workflow_pub.pdf, Stand: 29.08.2024.

15 Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften in deutschen Bibliotheken: Ergebnisse der Pilotphase, München 2015, https://handschriftenzentren.de/wp-content/uploads/2016/06/Ergebnisbericht_Digitalisierung-mittelalterlicher-Handschriften_pub.pdf, Stand: 29.08.2024.

16 Kyriss, Ernst: Die Einbände der Handschriften der Universitätsbibliothek Erlangen, Erlangen 1936; ders.: Verzierte gotische Einbände im alten deutschen Sprachgebiet, 4 Bände, Stuttgart 1951–1958.

17 Einbanddatenbank, https://www.hist-einband.de/, Stand: 29.08.2024.

18 Katalog der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, https://www.katalog.fau.de/TouchPoint/start.do?View=uer&Language=de&Query=1035=%22BV007329238%22OR1035=%22BV003711205%22OR1035=%22BV003711203%22OR1035=%22BV007329240%22, Stand: 29.08.2024.

19 Kitodo: Key to Digital Objects, Kitodo.Production, https://www.kitodo.org/software/kitodoproduction, Stand: 29.08.2024.

20 Kitodo: Key to Digital Objects, https://www.kitodo.org/, Stand: 29.08.2024.

21 Liste von handschriftenspezifischen Strukturelementen für den DFG-Viewer, https://handschriftenzentren.de/wp-content/uploads/2018/04/Liste-von-handschriftenspezifischen-Strukturelementen-fuer-den-DFG-Viewer.pdf, Stand: 29.08.2024.

22 Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, https://ub.fau.de/sammlungen/digitale-samm lungen/, Stand: 29.08.2024.

23 DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“, aktualisierte Fassung 2022, https://doi.org/10.5281/zenodo.7435724, Stand: 29.08.2024.

24 Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften: Cloud Storage, https://doku.lrz.de/

display/PUBLIC/Cloud+Storage, Stand: 29.08.2024.

25 Vgl. Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften in deutschen Bibliotheken: Ergebnisse der Pilotphase, München 2015, S. 11. https://handschriftenzentren.de/wp-content/uploads/2016/06/Ergebnisbericht_Digitalisierung-mittel alterlicher-Handschriften_pub.pdf, Stand: 29.08.2024.

26 Verbundkatalog B3Kat des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB): Open Data, https://www.bib-bvb.de/web/b3kat/open-data, Stand: 29.08.2024.

27 Siehe Antrag zur Entwicklung eines zentralen Onlineportals für Erschließungs- und Bilddaten zu Buchhandschriften, Seite 4: https://handschriftenzentren.de/wp-content/uploads/2016/05/beschreibung_des_vorhabens.pdf, Stand: 29.08.2024.

28 Siehe ebd. Seite 13.

29 Siehe ebd. Seite 15.