Das Restitutionsprojekt der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

Neue Erkenntnisse, neue Herausforderungen

Claudia Frank, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle

Zusammenfassung

Knapp 30 Jahre nach dem Erlass des Ausgleichsleistungsgesetzes 1994 sind vor allem die ostdeutschen Bibliotheken noch immer mit der Restitution von im Rahmen der Bodenreform-Enteignungen übernommenem beweglichem Kulturgut befasst. Und auch wenn der größte Teil der Arbeit bereits geleistet ist, hat die Erfahrung konkret an der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle gezeigt: je intensiver die Beschäftigung mit den eigenen Beständen, desto mehr erweitern sich die Möglichkeiten der Identifizierung von rückgabebelastetem Material. Nach einer Gesamtdurchsicht aller in Bezug auf Restitutionsansprüche relevanten Bestände in den Jahren 2005 bis 2007 und der anschließenden Rückerstattung der dabei erfassten Bücher konnten in den Folgejahren noch zahlreiche weitere restitutionsbelastete Bände ermittelt werden, wobei nachträglich gemeldete bzw. im Zuge von Nachrecherchen identifizierte Provenienzmerkmale sowie die Entdeckung von alten Bibliotheksunterlagen eine entscheidende Rolle spielten.

Summary

Almost 30 years after the enactment of the so-called Ausgleichsleistungsgesetz (Compensation Act) in 1994, especially East German libraries are still involved in the restitution of expropriated cultural heritage items which they had acquired in the course of the land reform. And even though the biggest part of the work has already been done, experience at the University and State Library of Saxony-Anhalt in Halle has shown that the more intensively the library investigates its own holdings, the more the possibilities of identifying restitution-burdened material expand. After an entire stock revision of all holdings potentially relevant to restitution claims in the years of 2005 to 2007 and the subsequent restitution of all books found during the process, the library staff was able to identify numerous other volumes encumbered with restitution claims in the years that followed. Later reported provenance features and such first identified by follow-up research as well as the discovery of old library documents played a crucial role in this process.

Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/5942

Autorenidentifikation: Frank, Claudia: ORCID: https://orcid.org/0009-0005-1811-7519

Schlagwörter: Bodenreform, Restitution, Provenienzforschung

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

1. Einleitung

Seit den 1990er Jahren ist die Recherche nach und die Restitution von enteignetem Kunst- und Kulturgut zu einer wichtigen Aufgabe und Verpflichtung von Kultureinrichtungen geworden, wobei der Fokus der öffentlichen Wahrnehmung überwiegend auf der Restitution von NS-Raubgut liegt und aktuell vor allem über die Rückgabe kolonialer Objekte diskutiert wird. Daneben hatten und haben besonders die ostdeutschen Kultureinrichtungen auch die Restitution von im Zuge der Bodenreform ab 1945 enteignetem Kulturgut zu bewältigen. Zu diesem Thema möchte der vorliegende Praxisbericht der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (im Folgenden ULB) einen Einblick in die konkreten, sich teilweise auch verlagernden Arbeitsaufwände, Schwierigkeiten und Herausforderungen geben.

Die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Ostdeutschland durchgeführte Bodenreform „war nicht nur ein umstrittener, sondern auch ein komplexer und folgenreicher Eingriff, der sich einfachen Deutungen entzieht“.1 Unter dem Slogan „Junkerland in Bauernhand“2 wurde die „Liquidierung des feudal-junkerlichen Großgrundbesitzes“3 propagiert, galt dieser doch als stärkste wirtschaftliche Stütze des für den Krieg verantwortlichen deutschen Militarismus. Zugleich ging es um eine Zerschlagung der ursprünglichen Eigentumsverhältnisse als Basis für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung.4 Alle Eigentümer von über 100 Hektar Fläche wurden entschädigungslos enteignet, ihr Land parzelliert und an landarme oder landlose Bauern, Flüchtlinge, Umsiedler und Vertriebene zur Bewirtschaftung verteilt, die Gebäude verstaatlicht und das Inventar in Volkseigentum überführt.

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 änderte sich die Situation grundlegend. Aufbauend auf dem bundesdeutschen Vermögensgesetz wurde 1994 das sogenannte Ausgleichsleistungsgesetz erlassen: „Gesetz über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher Grundlage, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können“ (AusglLeistG), das die Enteigneten bzw. deren Nachkommen berechtigte, einen Antrag auf Restitution des während der Bodenreform beschlagnahmten beweglichen Kulturgutes zu stellen.

Wie das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (DZK) konstatiert, besteht „unabhängig von der Rechtslage auch mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR Bedarf an systematischer Erforschung des Entzuges und Verlustes von Kulturgut zwischen 1945 und 1990“.5 Zu Recht verweist Michael Knoche darauf, dass die Bodenreform-Enteignungen jedoch nicht ausschließlich ein Thema der Bibliotheken im Osten, sondern durchaus auch im Westen Deutschlands sind: „Ein großer Teil der Bodenreform-Bestände, vielleicht sogar der größte, wurde über das Zentralantiquariat der DDR in Leipzig gegen Devisen in den Westen verkauft. So gelangten Bücher aus Bodenreformbeständen in großem Umfang auch in westdeutsche Bibliotheken, besonders in die neugegründeten Universitätsbibliotheken der sechziger und siebziger Jahre.“6

2. Die Bodenreform in Sachsen-Anhalt und die ULB als Sammelstelle

Nach Verabschiedung der Verordnung über die Bodenreform am 3. September 1945 wurden in Sachsen-Anhalt bis 1950 insgesamt 719.777 Hektar Boden sowie 2.259 Schlösser und Herrenhäuser enteignet.7 1948 mit der zusätzlichen Aufgabe als Landesbibliothek betraut, war die ULB ab diesem Jahr auch für die Sicherung und Unterbringung der in Sachsen-Anhalt enteigneten Buchbestände zuständig.8

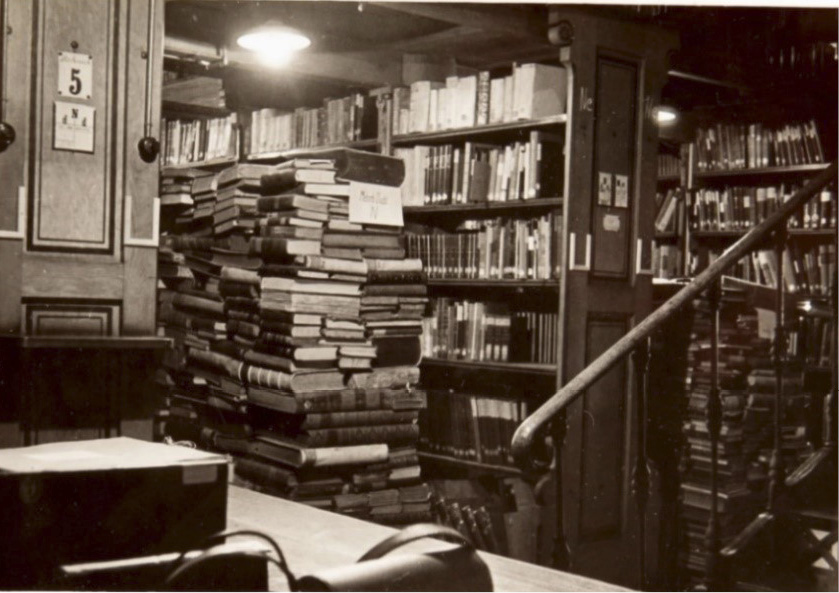

Abb. 1: Provisorische Unterbringung von Bodenreformgut im Hauptmagazin der ULB Sachsen-Anhalt (Foto: ULB, Historische Sammlungen)

Abb. 1: Provisorische Unterbringung von Bodenreformgut im Hauptmagazin der ULB Sachsen-Anhalt (Foto: ULB, Historische Sammlungen)

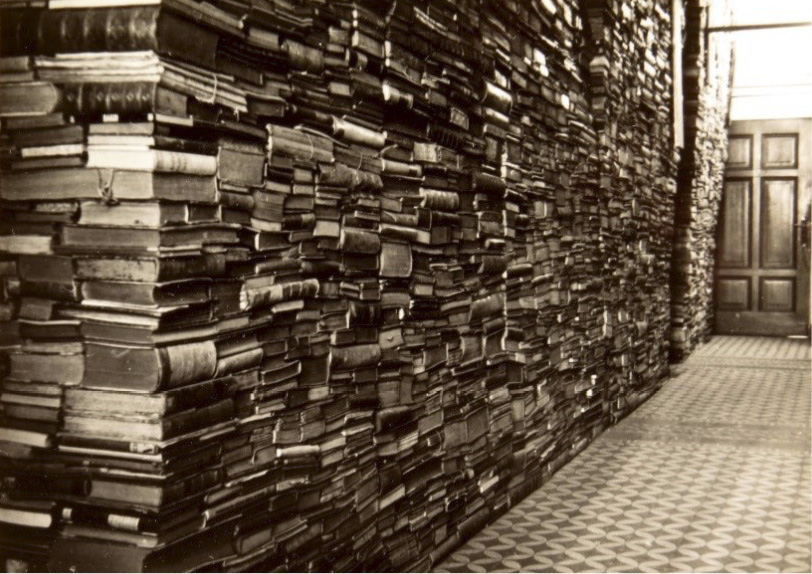

Knapp 1 Mio. Bände gingen bis 1961 hier ein – so viel wie in keiner anderen Bibliothek Mitteldeutschlands.9 Diese Bücherflut überstieg bei Weitem die Platzkapazitäten der Bibliothek, so dass alle Freiflächen zur Bestandsablage genutzt werden mussten (Abb. 1).10 Historische Fotografien zeigen, dass dabei eine hohe Kunstfertigkeit im Bücherstapeln entwickelt wurde (Abb. 2).

Abb. 2: „Stapelkunst“ (Foto: ULB, Historische Sammlungen)

Abb. 2: „Stapelkunst“ (Foto: ULB, Historische Sammlungen)

Die ULB war bestrebt, die Bodenreformbestände „möglichst bald der weiteren Bearbeitung zuzuführen“, das bedeutete, „daß sich fast alle Mitarbeiter an der beschleunigten Sichtung […] auf Dubletten hin beteiligten und zusätzlich zur eigenen laufenden Arbeit täglich 15 Bände verglichen“.11 Es war zu prüfen, welche der Bücher noch nicht oder in schlechterem Zustand in der ULB vorhanden waren und eingearbeitet werden sollten, alles andere war möglichst zeitnah an andere Einrichtungen des Landes weiterzuleiten.12 Ein Großteil der Dubletten ging später – vermutlich in den 1960er und 1970er Jahren13 – auch an die Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände (ZwA)14 der Deutschen Staatsbibliothek in Berlin bzw. an das Zentralantiquariat in Leipzig für den Verkauf gegen Devisen in den damaligen Westen.15

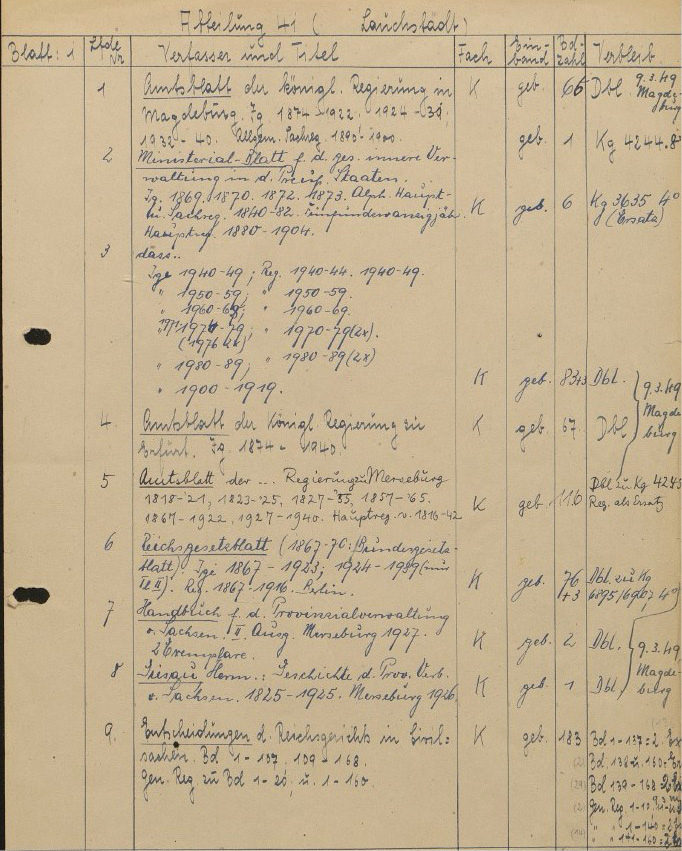

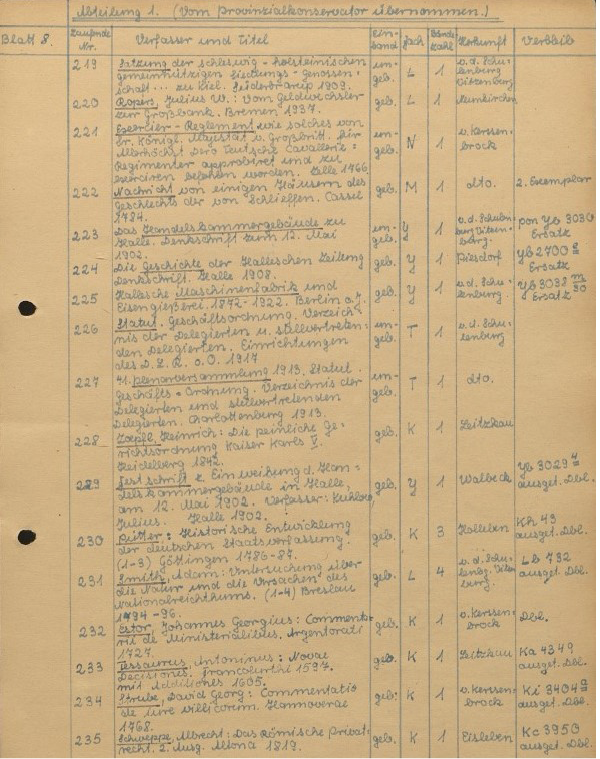

Erst vor einigen Jahren wurden in einem Archivschrank der ULB mehrere Kästen mit akribisch geführten Titellisten entdeckt, die Grundlage bzw. Ergebnis der geschilderten Abgleicharbeiten waren (Abb. 3). Jedoch brechen diese Listen in der Regel in den 1950er Jahren ab, vermutlich weil ihre Weiterführung als zu aufwendig angesehen wurde, um die noch zu prüfenden Büchermassen zu bewältigen.

Abb. 3: Beispielseite aus einer Dubletten-Abgleichliste

3. Das Restitutionsprojekt der ULB Sachsen-Anhalt von 2005 bis 2013

Nachdem mit Inkrafttreten des Ausgleichsleistungsgesetzes 1994 die Verpflichtung bestand, während der Bodenreform enteignete Bestände an Anspruchsberechtigte16 zu restituieren, erfüllte die ULB ab 1995 einzelne Rückübertragungsansprüche, wobei die Antragsteller den Eigentumsnachweis, d. h. die Information, welche Titel sich in der enteigneten Bibliothek befunden hatten und wonach dementsprechend konkret im ULB-Bestand zu suchen war, zunächst selbst erbringen mussten. Um die Überprüfung auf restitutionsbelastete Bestände und deren Rückübertragung an die Alteigentümer zu beschleunigen, wurde 2004 in Gesprächen mit dem Kultusministerium und dem Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt / Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen (LARoV) das Vorgehen dahingehend modifiziert, dass mit zusätzlicher personeller Unterstützung17 alle in Frage kommenden Bestände der ULB in Hinblick auf geltend gemachte Restitutionsansprüche aktiv evaluiert werden sollten. So startete im Januar 2005 das eigentliche Restitutionsprojekt der ULB – zum damaligen Zeitpunkt das erste Großunternehmen dieser Art, so dass man sich auf keine Expertise vergleichbarer Vorgängerprojekte stützen konnte.18

3.1 Phase 1: Mammutaufgabe Bestandsdurchsicht (2005-2007)

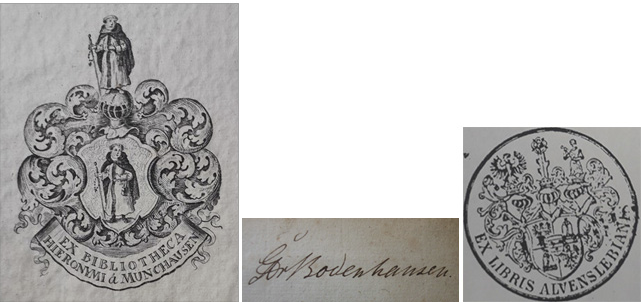

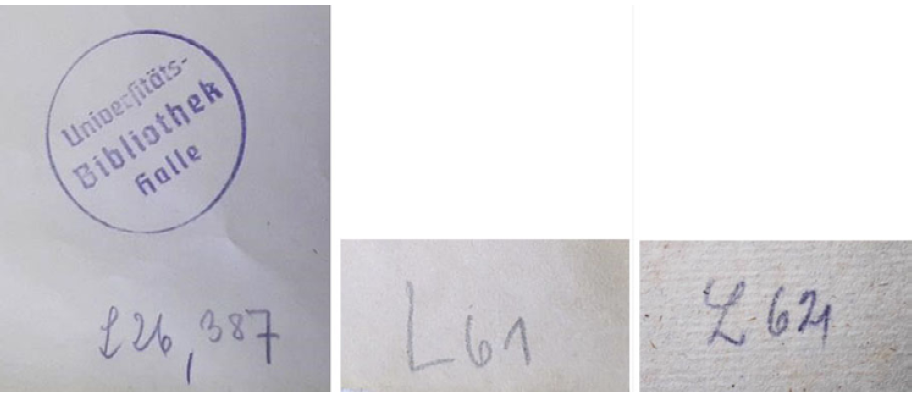

Innerhalb von drei Jahren wurden ca. 1,7 Mio. Bände im Kontext der gestellten Anträge auf enthaltene Provenienzmerkmale (Stempel, Exlibris, handschriftliche Besitzvermerke, Supralibros, alte Signaturschilder etc.; Beispiele s. Abb. 4-6) überprüft.

Abb. 4-6: Beispiele für Provenienzmerkmale

Eindeutig identifizierbare Bände wurden markiert, gelistet und dem LARoV gemeldet, das für die Erstellung der Bescheide zuständig war und ist. Diese bilden die rechtliche Grundlage für die Restitution. Am Ende von Phase 1 waren rund 76.000 Bände als rückgabebelastet gekennzeichnet, aber erst 8.700 Bände zurückgegeben.

3.2 Phase 2: Restitution als „Massengeschäft“ (2008-2013)

In den folgenden Jahren ging es schwerpunktmäßig darum, für den Hauptteil der in Phase 1 als rückgabebelastet identifizierten Bände mit vorliegenden LARoV-Bescheiden (vgl. Anm. 16) die Restitution zu organisieren. Dabei verhandelte die ULB mit den jeweils Berechtigten auch über (Teil-)Rückkäufe, Leihgaben oder Schenkungen. Man war bemüht, wertvolle und einmalige Bestände vor ihrer Rückgabe zu digitalisieren, um sie zumindest in dieser Form weiter für Forschung und interessierte Öffentlichkeit verfügbar zu halten. Diesbezüglich konnte für bestimmte Bestandsgruppen wie z. B. VD17-relevante Titel oder Bestände der Zweigbibliothek des Interdisziplinären Zentrums für Europäische Aufklärung (IZEA) ein Nießbrauchrecht beantragt werden, das bis 2014 Gültigkeit hatte.

Bis 2013 wurden insgesamt rund 57.000 Bände rückerstattet, 5.300 für etwa 136.000 € angekauft und 4.500 als Leihgabe bzw. 2.500 als Geschenk für die Bibliothek gewonnen – damit waren über 90 % der markierten Titel abgearbeitet. In allen Fällen war eine umfangreiche Dokumentation in Form von Rückgabeprotokollen bzw. Leihverträgen sowie den entsprechenden Katalogvermerken notwendig. Für die Deakzessionierungseinträge mussten aufgrund der Menge der Rückgaben neben bibliothekarischem Fachpersonal auch studentische Hilfskräfte eingesetzt werden.

4. Problemfälle aus Phase 1 und Phase 2: Nachrecherchen in unklaren Fällen und Fortsetzung der Restitutionsbemühungen in komplizierten Verfahren ab 2014

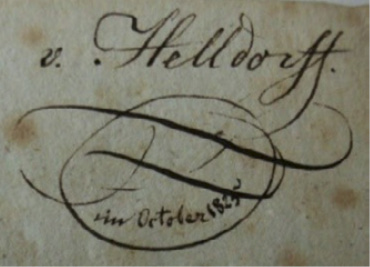

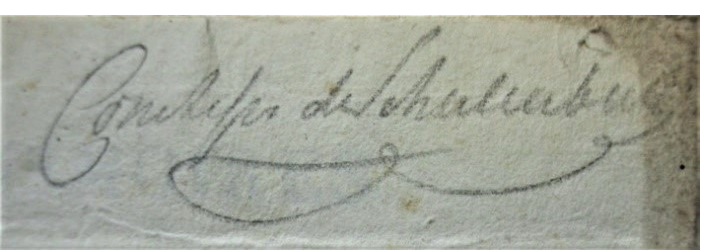

Grundlage der Restitution ist immer eine eindeutige Zuordnung eines Objekts zu einem Restitutionsverfahren. Während der Gesamtdurchsicht in Phase 1 wurden etliche Fälle markiert, bei denen das auf Anhieb nicht möglich war und denen damals nicht weiter nachgegangen werden konnte. Ein wiederholt anzutreffendes Problem stellen z. B. handschriftliche Besitzvermerke mit nicht individualisierten Namen von Adelsgeschlechtern mit weitverzweigten Familienstämmen wie „von der Schulenburg“ oder „von Münchhausen“ dar.19 Diese Fälle wurden nun dokumentiert und dem LARoV gemeldet. Manchmal war über einen Vergleich mit Schriftproben, die dem LARoV vorlagen, eine Zuordnung zu einem konkreten Verfahren möglich, öfter aber auch nicht wie in den beiden Beispielen „v. Helldorff“20 und „Comtesse de Schulenburg“, die damit als nicht rückgabebelastet eingestuft wurden (Abb. 7 und 8).

Abb. 7: v. Helldorff

Abb. 8: Comtesse de Schulenburg

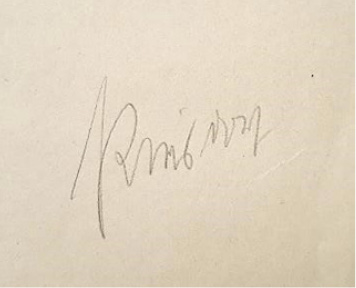

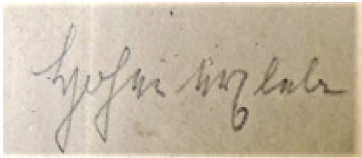

Mitunter können handschriftliche Vermerke des Abholungsortes in den Büchern bei der Zuordnung helfen (Abb. 9 und 10), aber auch diese sind oft nur für ein geschultes Auge lesbar und wurden in Phase 1 nicht immer berücksichtigt.

Abb. 9: Piesdorf

Abb. 10: Hohenerxleben

Ein weiteres Problemfeld bilden Verfahren, die sich über Jahrzehnte hinziehen, weil z. B. der Aufenthaltsort des Berechtigten nicht ermittelbar ist oder die Berechtigten sich nicht einig werden. In einem Fall mit 13 Beteiligten erwies sich schon die Bescheid-Erstellung infolge komplizierter Erbfolge-Ermittlungen als sehr langwierig. Nachdem der Bescheid endlich vorlag, unterbreitete die ULB für die rund 1.600 betroffenen Bände mehrmals ein Rückkaufangebot, ohne dass sich die Berechtigten zu einer gemeinsamen Entscheidung durchringen konnten. Die Mehrheit war für eine Verbringung auf den ehemaligen Landsitz der Familie. Da sich dieser aber nicht mehr in der Hand der Familie befindet, waren nicht alle damit einverstanden. Eine Berechtigte machte ihrerseits den Vorschlag, die zu restituierenden Bände geschlossen zu übernehmen und dafür die anderen Berechtigten anteilig auszuzahlen, und zwar in Höhe einer Gesamtsumme, die dem Rückkaufangebot der ULB entsprach. Die Verhandlungen mit und unter den Berechtigten zogen sich so lange hin, dass sich die ULB schließlich gezwungen sah, Lagergebühren anzukündigen. Letztlich war es in nicht unerheblichem Maße dem Verhandlungsgeschick des aus dem diplomatischen Dienst stammenden Ehemanns einer Berechtigten zu verdanken, dass sieben Jahre nach Erlass des Rückgabebescheids endlich ein Kompromiss gefunden wurde, der eine Dreiteilung vorsah. Der Bestand musste getrennt und die Titellisten entsprechend auseinander sortiert werden, es waren drei Übergabetermine zu vereinbaren und die Übergabedokumentation dreiteilig auszufertigen – ein hoher Verwaltungsaufwand! Dieses Beispiel macht deutlich, wie komplex und langwierig Restitutionsvorgänge sein können.

5. Neufunde in ungeahntem Umfang

Anfang 2014 ging man an der ULB davon aus, dass nur noch ein paar aus diversen Gründen bis dahin nicht abgeschlossene Restitutionsvorgänge organisatorisch und aktenkundig abgewickelt und ggf. einige wenige nachträgliche Ergänzungen zurückgegeben werden müssten. Die Annahme, man sei mit dem Projekt eigentlich fertig, stellte sich jedoch bald als Trugschluss heraus, da in den Folgejahren zahlreiche weitere rückgabebelastete Bände in unerwartet großem Umfang auftauchten. Die Gründe hierfür waren vielfältig.

5.1 Ungeprüfte bzw. fehlerhaft geprüfte Bestände

Im Zusammenhang mit Bestandsverlagerungen beim Bezug eines neuen Außenmagazins der ULB 2015 fiel ein größerer bisher nicht eingearbeiteter Bestand an Dubletten auf, bei dessen Sichtung überraschend viele Bände mit restitutionsbelasteten Provenienzen entdeckt wurden – der Bestand schien nicht geprüft worden zu sein. Ursprünglich hatte er sich in einem Magazin befunden, das bei der Gesamtdurchsicht von 2005 bis 2007 aufgrund von Schimmelbefall einer Fremdfirma übertragen worden war. Entweder hatte diese die Bücher nicht geprüft, weil es sich um nicht eingearbeitete Bände ohne ULB-Signatur handelte, oder es war bei der Zuweisung der zu kontrollierenden Bestände ein Fehler unterlaufen. Man entschied sich daraufhin für eine nochmalige systematische Durchsicht, in deren Ergebnis nachträglich zu restituierende Bände in vierstelligem Bereich identifiziert, separiert und gelistet wurden. Bei der Rückerstattung dieser Fälle kam in Absprache mit dem LARoV ein vereinfachtes Verfahren mittels eines speziellen Übergabeprotokolls ohne nochmalige Bescheid-Erstellung zur Anwendung.

Des Weiteren stießen ULB-Mitarbeiter*innen auch bei der Digitalisierung historischer Drucke im Rahmen der VD-Projekte wiederholt und in größerem Umfang auf restitutionsbelastetes Material aus einem Zeitschriftenbestand, der – wie sich herausstellte – ebenfalls in jenem Außenmagazin gelagert worden war, so dass zunehmend Zweifel an der Gründlichkeit der damals beauftragten Fremdfirma aufkamen. Die ULB entschloss sich auch hier zu einer Nachprüfung durch eine entsprechend eingewiesene studentische Hilfskraft im Jahr 2021, wobei 282 Ergänzungen zu 20 verschiedenen Provenienzen ermittelt wurden.

5.2 Von den Berechtigten nachgemeldete Identifizierungskriterien

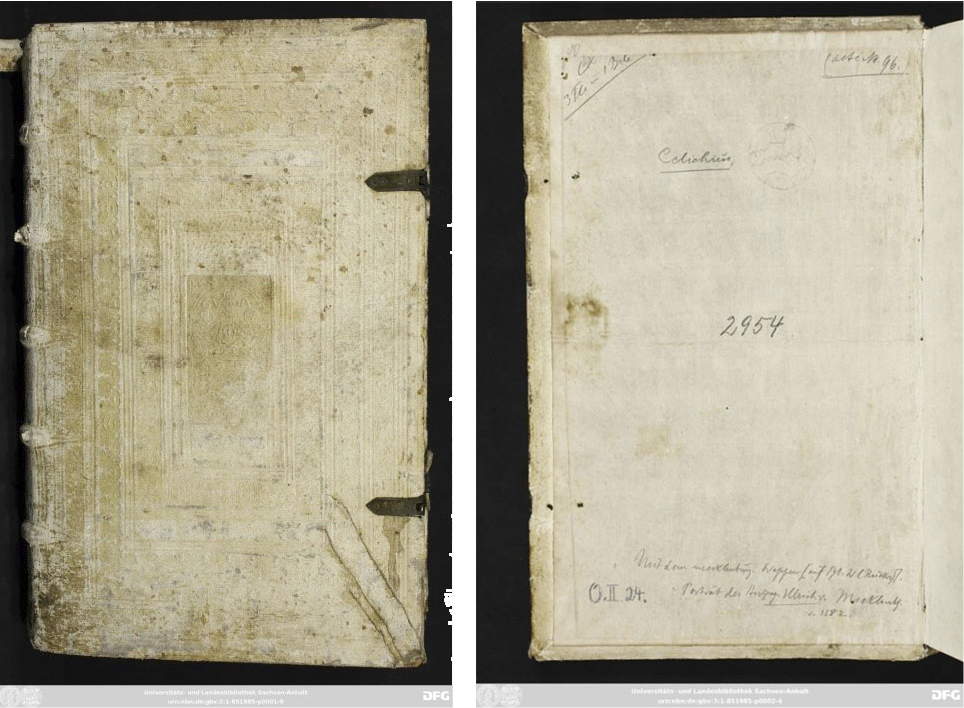

In einigen Fällen wurden Provenienzmerkmale erst nach der Gesamtdurchsicht bekannt. So meldete im Verfahren von Alvensleben / Erxleben die Familie nachträglich noch ein Supralibros sowie typische Signaturvermerke als eindeutige Identifizierungskriterien (Abb. 11 und 12).

Abb. 11 und 12: Celichius, Andreas: Postilla || Das ist/|| Auslegung der || Euangelien. Güstrow 1582-83,VD16 ZV 31305: typischer Alvensleben-Band mit Supralibros, alter Signatur im Innendeckel unten links sowie Vermerk „alte Nr.“ oben rechts

Abb. 11 und 12: Celichius, Andreas: Postilla || Das ist/|| Auslegung der || Euangelien. Güstrow 1582-83,VD16 ZV 31305: typischer Alvensleben-Band mit Supralibros, alter Signatur im Innendeckel unten links sowie Vermerk „alte Nr.“ oben rechts

Die betreffenden Bände enthielten sonst keine weiteren Provenienzmerkmale wie z. B. Stempel oder Exlibris, aus denen die Provenienz ersichtlich gewesen wäre, so dass sie bei der Gesamtdurchsicht von 2005 bis 2007 nicht identifizierbar waren.

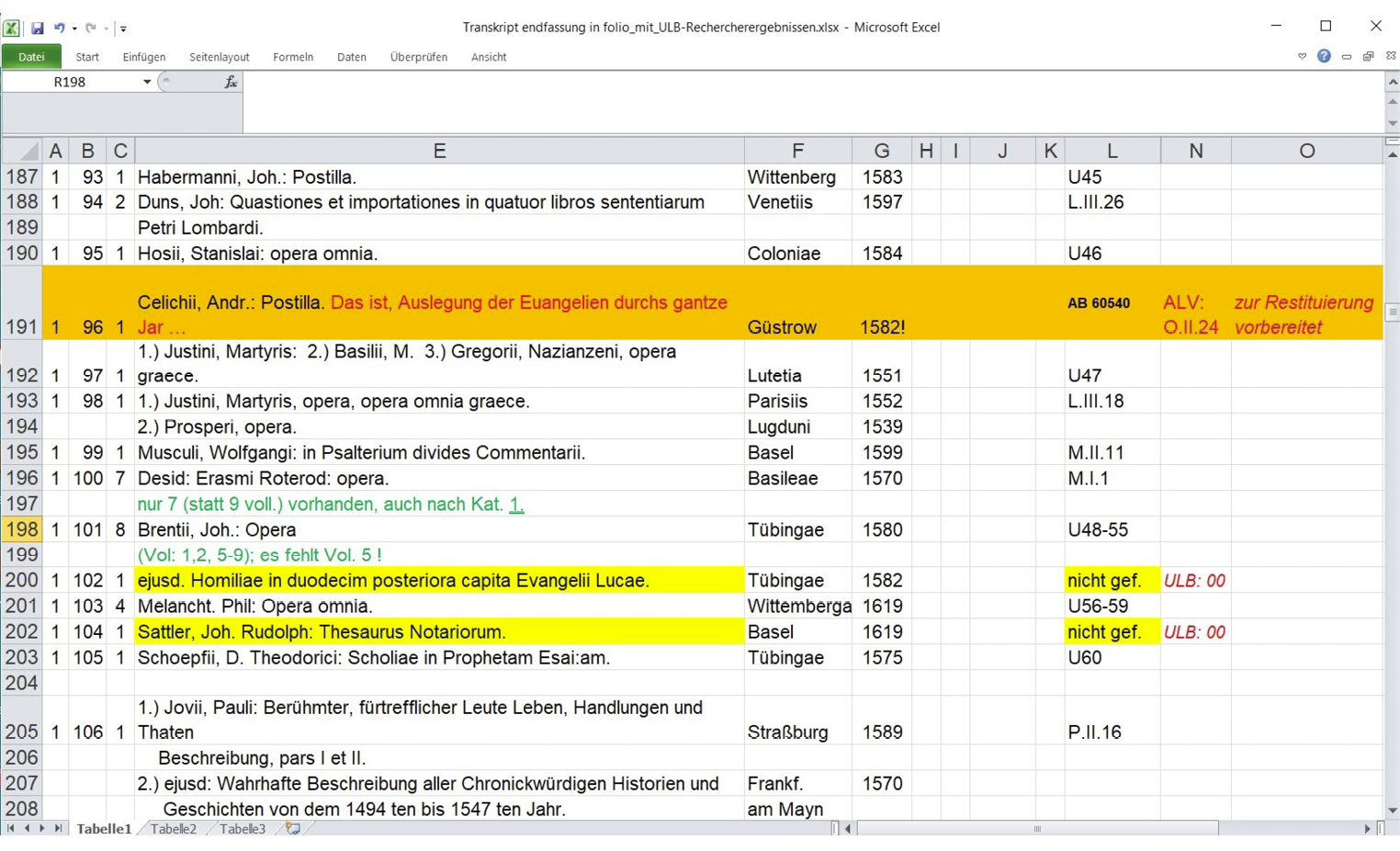

Da Reimar von Alvensleben21 gleichzeitig eine Erstausgabenliste22 der Alvenslebenschen Bibliothek sowie drei auf der Grundlage des letzten handschriftlichen Bibliothekskatalogs23 (Titelverzeichnung getrennt nach Buchformat: „In Folio“, „In Quarto“ und „In Octavo et Duodecimo“) erstellte Verlustlisten zuarbeitete, konnte eine nochmalige akribische Überprüfung am Bestand der ULB vorgenommen werden (Abb. 13), in deren Ergebnis schließlich 159 weitere zu restituierende Bände ermittelt und rückerstattet wurden.24

Abb. 13: Auszug aus der Prüftabelle Katalogtranskript / Verlustliste „In Folio“ mit ULB-Bearbeitungsvermerken: unter Nr. 96 der in Abb. 11 und 12 gezeigte, nachträglich identifizierte Band mit der alten Alvensleben-Signatur O.II.24

Abb. 13: Auszug aus der Prüftabelle Katalogtranskript / Verlustliste „In Folio“ mit ULB-Bearbeitungsvermerken: unter Nr. 96 der in Abb. 11 und 12 gezeigte, nachträglich identifizierte Band mit der alten Alvensleben-Signatur O.II.24

5.3 Vom Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen zugearbeitete neue Identifizierungsgrundlage: Liste eindeutiger L-Nummern

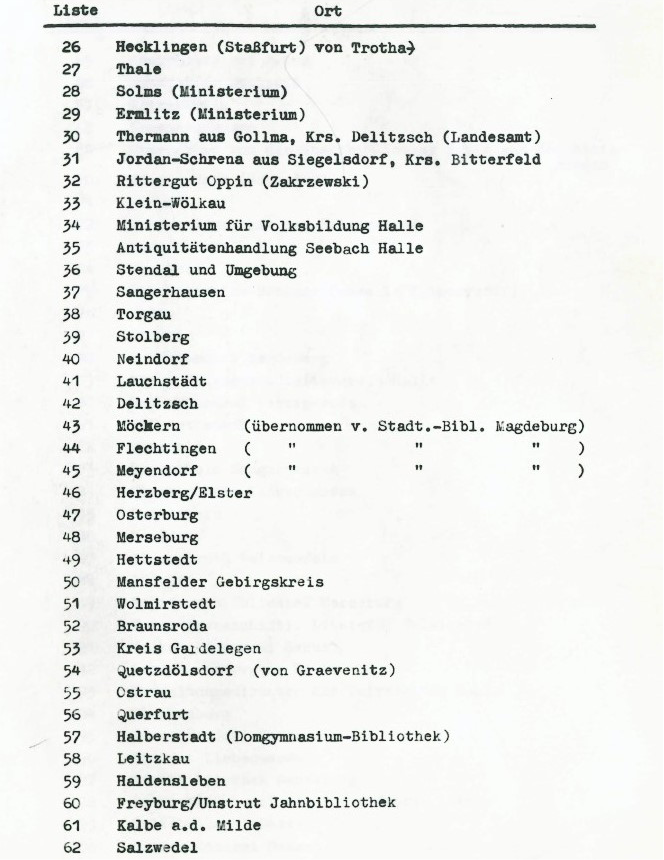

Bei der Einarbeitung der Bodenreformbestände an der ULB waren in den Büchern auf der Rückseite der Titelblätter häufig „L-Nummern“ vermerkt worden (Abb. 14-16), die sich auf in der sogenannten Schlossbergeliste25 erfasste und durchnummerierte Abholungsorte von Bodenreform-Enteignungen bezogen (Abb. 17); alternativ kommen auch Ortsstempel (z. B. Leitzkau) oder ausgeschriebene Ortsvermerke (z. B. Piesdorf und Hohenerxleben, s. Abb. 9 und 10) vor.

Abb. 14-16: Beispiele für L-Nummern-Vermerke

Abb. 14-16: Beispiele für L-Nummern-Vermerke

Abb. 17: Zugehörige Beispielseite aus dem maschinenschriftlichen L-Nummern-Verzeichnis = Schlossbergeliste

Bei der Gesamtüberprüfung von 2005 bis 2007 waren nach damaligem Kenntnisstand nur Exemplare erfasst worden, die sowohl eine L-Nummer (resp. Ortsstempel/-vermerk) – als Nachweis, dass es sich um Bodenreform-Gut handelte – als auch ein eindeutiges Provenienzmerkmal aufwiesen. Bestände, die lediglich eine L-Nummer, aber kein Provenienzmerkmal enthielten, blieben unberücksichtigt, da viele L-Nummern sogenannte Sammelabholungsstellen bezeichnen (z. B. L 36: Stendal und Umgebung oder L 62: Salzwedel), d. h. Orte, an denen enteignete Bestände verschiedener Vorbesitzer zwecks Abtransport zusammengeführt worden waren. In diesen Fällen ist bei Fehlen von Provenienzmerkmalen keine eindeutige Zuordnung zu einem Verfahren möglich.

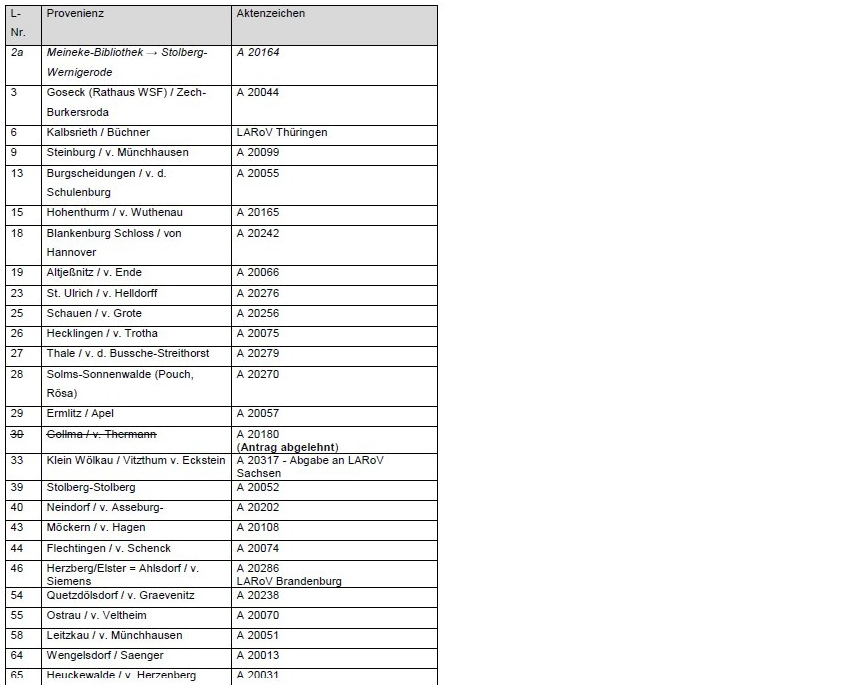

Im Zuge der unter 4. beschriebenen Nachrecherchen in unklaren Fällen erhielt die ULB vom LARoV wiederholt Hinweise auf eindeutige L-Nummern, bei denen die Zuordnung zu einer Provenienz auch ohne Provenienzmerkmal, nur über die L-Nummer möglich ist, z. B. L 40 Neindorf = Asseburg / Neindorf oder L 9 Steinburg = Münchhausen / Steinburg. Die L-Nummer übernimmt hierbei quasi die Funktion eines Provenienzmerkmals. Im Mai 2018 ließ das LARoV der ULB schließlich eine Übersicht über alle eindeutigen L-Nummern (insgesamt 40) zukommen (Abb. 18), die seitdem Grundlage für sämtliche im Restitutionsprojekt anfallende (Nach-)Prüfarbeiten ist.

Abb. 18: Erste Seite der vom LARoV erstellten Liste der eindeutigen L-Nummern

Abb. 18: Erste Seite der vom LARoV erstellten Liste der eindeutigen L-Nummern

5.4 Entdeckung alter Arbeitsunterlagen an der ULB

Ebenfalls 2018 fanden, wie bereits eingangs erwähnt, ULB-Mitarbeiter*innen in einem Archivschrank der ULB alte Arbeitsunterlagen aus der Bodenreformzeit: Dubletten-Prüflisten zu einem Teil der L-Nummern, die allerdings unvollständig sind und anscheinend nach einer gewissen Zeit als zu aufwendig abgebrochen wurden (Abb. 19). Hinter den gelisteten Titeln ist i. d. R. entweder die ULB-Signatur notiert, unter der sie in den Bestand eingearbeitet wurden, oder man findet einen Dubletten-Vermerk, z. T. auch mit Hinweisen, an wen abgegeben wurde (vgl. das Beispiel L 41: Lauchstädt, Abb. 3). Alle vorhandenen Listen zu eindeutigen L-Nummern wurden hinsichtlich der mit ULB-Signatur versehenen Titel noch einmal am ULB-Bestand geprüft und so die Möglichkeit der nachträglichen Identifizierung von noch nicht restituierten Bänden, die lediglich eine eindeutige L-Nummer (vgl. 5.3.) enthielten, ausgeschöpft.

Abb. 19: Beispielseite aus der L1-Dubletten-Prüfliste

5.5 Im Antiquariatshandel aufgetauchtes Diebstahlsgut

Eine mengenmäßig nur kleine, aber dafür umso interessantere Gruppe nachträglich identifizierter Exemplare mit Restitutionsbelastung bilden Funde im Antiquariatshandel, bei denen es sich um Bände handelt, die in Halle als Diebstahlsfälle registriert waren.

2016 stieß die Familie von Alvensleben auf einen von einem Antiquar auf Ebay angebotenen Druck des 16. Jahrhunderts, der sich aufgrund des Einbands und eines charakteristischen Signaturvermerks (s. unter 5.2.) eindeutig als Band aus der Alvenslebenschen Bibliothek nachweisen ließ und folgende zwei Schriften enthielt:

- Spindler, Georg: Ein sehr nötiger be=||richt von dreyen artickeln ... Herborn 1590.

- Schlichting, Siegmund von:DAs Christi || Leib vnnd Blut im || Abendmal/ mit dem gesegneten brod || vnd Wein/ warhafftig ... zu=||gegen sey/ vnd ... empfan=||gen werde ... Frankfurt/Oder 1590.

In der ULB war ein Exemplar mit genau der gleichen Zusammenstellung seit 2013 (oder früher) als Verlust registriert. Die Signatur AB 42 4/h, 11 (1/2) legte nahe, dass der Band im Zuge der Bodenreform an die ULB gekommen war: AB = Altbestand wurde u. a. für Bodenreformbestände vergeben, die nicht sofort in die bestehende ULB-Systematik eingearbeitet, sondern separat aufgestellt worden waren. Zudem war bekannt, dass der im früheren Katalograum auf den oberen drei Regalböden untergebrachte Signaturbereich AB 37-44 ungefähr zwischen 2002 und 2005 wiederholt von Diebstählen betroffen war, weshalb die Bücher danach aus den öffentlichen Räumen entfernt und in geschlossene Magazinbereiche umgelagert wurden. Es war daher mehr als wahrscheinlich, dass es sich bei dem antiquarischen Angebot um das ULB-Verlustexemplar handelte. Dieser Argumentation schloss sich auch der Antiquar an, zumal er im Nachgang bei nochmaliger Prüfung auf dem Titelblatt einen getilgten runden Stempel entdeckte, der von den Maßen her dem damaligen ULB-Stempel entsprach, während die ULB-Signatur spurlos entfernt worden war. Er übergab das Buch daraufhin an die ULB, die es ihrerseits an die Familie von Alvensleben restituierte, so dass es heute unter seiner alten Signatur L.VI.74 (1/2) wieder am angestammten Platz in der Bibliothek von Schloss Hundisburg26 in Haldensleben steht.

2019 erreichte die ULB die Anfrage eines Londoner Antiquars, der eine Sammlung von 27 deutschen Drucken mit theologischer Thematik übernommen hatte, wobei ihm aufgefallen war, dass die Bände zum Teil Stolberger Provenienzmerkmale sowie getilgte kleine runde Stempel enthielten, die sich bei genauerem Hinsehen noch als „Universitäts- und Landesbibliothek Halle (Saale)“ entziffern ließen. Er bat um Prüfung, ob die Bücher rechtmäßig aus der ULB ausgesondert worden seien. Bei der Kontrolle der Titel wurden im ULB-Bestand korrelierende Bände wiederum mit AB-Signaturen aus dem von Diebstählen betroffenen Signaturbereich ermittelt. In fünf Fällen war der Verlust bereits explizit dokumentiert worden, und auch die anderen Bände befanden sich nicht am Standort. Die Faktenlage deutete also wiederum auf unrechtmäßige Entwendung und anschließende Veräußerung hin. Auch in diesem Fall zeigte sich der Antiquar äußerst kooperativ und erklärte sich sofort bereit, die Bände zurückzugeben. Vier Bücher, die weder einen getilgten ULB-Stempel noch ein Provenienzmerkmal oder einen sonstigen Hinweis auf Bodenreformbestand enthielten, verblieben in London. Unter den übrigen 23 von der ULB übernommenen Drucken befanden sich 20, die sich aufgrund ihrer Provenienzmerkmale vier verschiedenen Restitutionsverfahren zuordnen ließen, woraufhin die Rückübertragung vorbereitet wurde.

6. Öffentlichkeitsarbeit

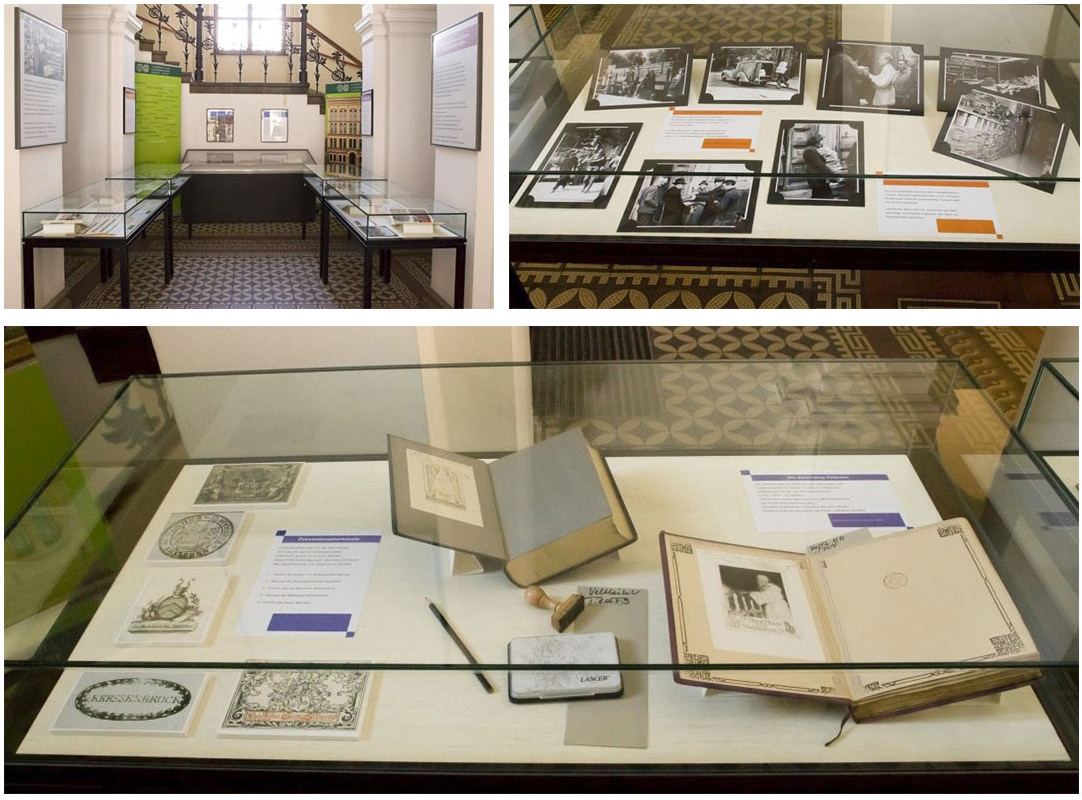

Um die umfangreichen Arbeiten und Ressourcen, die die ULB in den letzten Jahrzehnten in das Restitutionsprojekt investiert hat, auch für die Öffentlichkeit zu dokumentieren, wurde im Frühjahr 2022 unter dem Titel „Bücherwand aus Junkerhand. Die Bestände der ULB aus der Bodenreform und ihre Restitution“ eine Vitrinenausstellung für das Foyer im Verwaltungsgebäude der ULB erarbeitet (Abb. 20-22).

Abb. 20-22: Einblicke in die ULB-Foyerausstellung (Fotos: Uwe Hämsch)

Abb. 20-22: Einblicke in die ULB-Foyerausstellung (Fotos: Uwe Hämsch)

7. Resümee und Ausblick

Insgesamt hat sich die Arbeit im Restitutionsprojekt in den letzten Jahren stark verändert: vom Mammutprojekt der Gesamtdurchsicht der Jahre 2005 bis 2007, in dessen Nachgang das Massengeschäft der Bücherrückgaben zu organisieren war, hin zu einer intensiveren Detailarbeit mit gestiegenem Rechercheaufwand, bei der die Provenienzforschung stärker Berücksichtigung findet, um auf den ersten Blick nicht zu Erkennendes doch noch identifizieren bzw. unklare Fälle zuordnen zu können und im Anschluss eine ergänzende Restitution einzuleiten. 27

Auch das benötigt Zeit, aber im Unterschied zur Gesamtdurchsicht steht der ULB hierfür kein zusätzliches Personal mehr zur Verfügung, sondern alles muss mit dem eigenen knappen Personal bewältigt werden, d. h. mit Mitarbeiter*innen, die zugleich für viele andere wichtige Aufgaben einer Bibliothek zuständig sind, die zudem als Universitäts- und Landesbibliothek eine Doppelfunktion zu erfüllen hat.

Dennoch sieht sich die ULB nicht nur gemäß § 5 AusglLeistG in der gesetzlichen Pflicht, in Bezug auf fristgerecht gestellte Anträge (vgl. Anm. 16) ggf. noch ermittelte bzw. ermittelbare restitutionsbelastete Bestände an die rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben, sondern versteht es auch als Teil ihrer historischen Verantwortung, den Nachkommen der während der Bodenreform enteigneten Familien im Nachhinein soweit wie möglich Gerechtigkeit für erlittenes Unrecht widerfahren zu lassen.

Im Gegensatz zur NS-Raubgut-Restitution birgt die geringere zeitliche Distanz zu den Enteignungen der Bodenreform heute noch oft die Chance, mit den damals Betroffenen oder deren Erben in Dialog zu treten, von familieninternen Kenntnissen und Informationen zu profitieren und im besten Falle zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zu gelangen, wofür die Kooperation zwischen der ULB und der Familie von Alvensleben das beste Beispiel ist (s. 5.2. und 5.5.).

Da die Erfahrung gezeigt hat, dass sich die Möglichkeiten der Identifizierung bei genauerer Beschäftigung mit den Beständen stetig erweitern, wird das Thema Restitution die ULB auch in den nächsten Jahren als wichtige landesbibliothekarische Aufgabe weiter begleiten. Sobald sich in Zukunft neue konkrete Anhaltspunkte ergeben, wird diesen nachzugehen sein, wobei sich die Intensität der Recherchen an den verfügbaren Personalkapazitäten und dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit wird orientieren müssen.

Literatur

- Alvensleben, Reimar von: Die Rückführung der Alvenslebenschen Bibliothek in ihre Heimatregion, in: Sachsen und Anhalt. Jahrbuch der Historischen Kommission für Sachsen und Anhalt 28, 2016, S. 235-264.

- Bauerkämper, Arnd (Hg.): „Junkerland in Bauernhand“? Durchführung, Auswirkungen und Stellenwert der Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone, Stuttgart 1996 (Historische Mitteilungen Beiheft 20).

- Beck, Stefan von der: Die Konfiskationen in der Sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis 1949. Ein Beitrag zu Geschichte und Rechtsproblemen der Enteignungen auf besatzungsrechtlicher und besatzungshoheitlicher Grundlage, Zugl.: Würzburg, Univ., Diss., 1995, Frankfurt am Main 1996 (Schriften zum Staats- und Völkerrecht 64).

- Deinert, Mathias; Lindenau, Katja; Merseburger, Carina u. a.: Welchen Stellenwert hat Provenienzforschung zu Kulturgutverlusten in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR? Diskussionen, Literatur, Initiativen, in: transfer. Zeitschrift für Provenienzforschung und Sammlungsgeschichte / Journal for Provenance Research and the History of Collection 1, 2022, S. 110-121. Online: <https://doi.org/10.48640/tf.2022.1.91520>.

- Deinert, Mathias; Hartmann, Uwe; Lupfer, Gilbert (Hg.): Enteignet, entzogen, verkauft. Zur Aufarbeitung der Kulturgutverluste in SBZ und DDR, Berlin, Boston 2022 (Provenire 3).

- Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Historische Kontexte: SBZ / DDR: <https://kulturgutverluste.de/kontexte>, Stand: 07.09.2023.

- Felbick, Dieter: Schlagwörter der Nachkriegszeit 1945–1949, Berlin, Boston 2003.

- Fikentscher, Rüdiger; Schmuhl, Boje; Breitenborn, Konrad (Hg.): Die Bodenreform in Sachsen-Anhalt. Durchführung, Zeitzeugen, Folgen; Tagung in Stendal am 21. und 22. November 1997, Halle an der Saale 1999.

- Kocourek, Jana; Köhler, Norman: Provenienzforschung und Informationstransfer. Provenienzprojekte an der SLUB Dresden und Überlegungen zur Anzeige und Nachnutzung von Forschungsdaten im Verbund. Online: <https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/year/2013/docId/1349>, Stand: 04.08.2023.

- Kocourek, Jana: „Offene Vermögensfragen“. Von der Suche nach sogenannten Schlossbergungsbeständen in der SLUB Dresden, in: Köstner-Pemsel, Christina; Stumpf, Markus; Kaiser, Olivia (Hg.): Treuhänderische Übernahme und Verwahrung. International und interdisziplinär betrachtet, Göttingen 2018 (Bibliothek im Kontext), S. 115-127.

- Kocourek, Jana: Provenienzforschung zum Schlossbergungsgut in den Zugängen von 1945 bis 1990 der SLUB Dresden, in: Provenienz & Forschung (1), 2019, 42-47.

- Kretzschmann, Julia: Verstaatlicht, verkauft & vergessen? Zum Kulturgutentzug in der SBZ/DDR und der Frage nach Restitution, Tagungsbericht in: H-Soz-Kult, 25.06.2022. Online: <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-128054>, Stand: 04.08.2023.

- Knoche, Michael: Wie gehen Bibliotheken mit Unrecht aus der Zeit der SBZ und DDR um?, Sehweisen, 14.01.2019: <https://www.knoche-weimar.de/sehweisen/blog/wie-gehen-bibliotheken-mit-unrecht-aus-der-zeit-der-sbz-und-ddr-um/>, Stand: 04.08.2023.

- Pieck, Wilhelm: Bodenreform. Junkerland in Bauernhand, Dresden 1945.

- Scheschonk, Brigitte: Die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in den Jahren 1948-1955 und ihre Altbestände, in: Studien zum Buch- und Bibliothekswesen 3, 1983, S. 37-48.

- Scheunemann, Jan: Die Moritzburg in Halle (Saale) als Zentrallager für enteignetes Kunst- und Kulturgut aus der Bodenreform, in: Provenienz & Forschung (1), 2019, S. 26-33.

- Verordnung über die Bodenreform vom 3. 9. 1945, in: Verordnungsblatt für die Provinz Sachsen 1, 1945, S. 28-30.

- Walther, Karl Klaus: Zwischen Notaufnahme und Restitution. Die Rettung der Bücher in Sachsen-Anhalt. Gedanken und Erinnerungen, in: Bibliothek und Wissenschaft 42, 2009, S. 141-173. Online: <http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/aw/buw/band/42/06Walther.pdf>, Stand: 04.08.2023.

- Zuschlag, Christoph: Einführung in die Provenienzforschung. Wie die Herkunft von Kulturgut entschlüsselt wird, München 2022.

1 Bauerkämper, Arnd (Hg.): „Junkerland in Bauernhand“? Durchführung, Auswirkungen und Stellenwert der Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone, Stuttgart 1996 (Historische Mitteilungen Beiheft 20), S. 15.

2 Z. B. Pieck, Wilhelm: Bodenreform. Junkerland in Bauernhand, Dresden 1945.

3 Verordnung über die Bodenreform vom 3. 9. 1945, in: Verordnungsblatt für die Provinz Sachsen 1, 1945, S. 28–30, hier S. 28.

4 Beck, Stefan von der: Die Konfiskationen in der Sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis 1949. Ein Beitrag zu Geschichte und Rechtsproblemen der Enteignungen auf besatzungsrechtlicher und besatzungshoheitlicher Grundlage, zugl.: Würzburg, Univ., Diss., 1995, Frankfurt a. M. 1996 (Schriften zum Staats- und Völkerrecht 64), S. 65f; Felbick, Dieter: Schlagwörter der Nachkriegszeit 1945–1949, Berlin, Boston 2003, S. 128.

5 Vgl. die Webseite des DZK zum Historischen Kontext SBZ / DDR <https://kulturgutverluste.de/kontexte/sbz-ddr>, Stand: 07.09.2023. Hier auch die „Grundlinien zur Erforschung der Kulturgutentziehungen in SBZ und DDR (Stand 6. Februar 2017)“ – Einen aktuellen Überblick zu Entwicklungen, Publikationen und Aktivitäten der Jahre 2010 bis 2022 auf diesem Gebiet geben Deinert, Mathias; Lindenau, Katja; Merseburger, Carina u. a.: Welchen Stellenwert hat Provenienzforschung zu Kulturgutverlusten in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR? Diskussionen, Literatur, Initiativen, in: transfer. Zeitschrift für Provenienzforschung und Sammlungsgeschichte / Journal for Provenance Research and the History of Collection 1, 2022, S. 110–121. Online: <https://doi.org/10.48640/tf.2022.1.91520>. Vgl. auch Deinert, Mathias; Hartmann, Uwe; Lupfer, Gilbert (Hg.): Enteignet, entzogen, verkauft. Zur Aufarbeitung der Kulturgutverluste in SBZ und DDR, Berlin, Boston 2022 (Provenire 3), und den Tagungsbericht von Julia Kretzschmann zum 2022 von der Stiftung Ettersberg gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen ausgerichteten Tagesseminar: Verstaatlicht, verkauft & vergessen? Zum Kulturgutentzug in der SBZ/DDR und der Frage nach Restitution, in: H-Soz-Kult, 25.06.2022. Online: <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-128054>, Stand: 04.08.2023.

6 Knoche, Michael: Wie gehen Bibliotheken mit Unrecht aus der Zeit der SBZ und DDR um?, Sehweisen, 14.01.2019, <https://www.knoche-weimar.de/sehweisen/blog/wie-gehen-bibliotheken-mit-unrecht-aus-der-zeit-der-sbz-und-ddr-um/>, Stand: 04.08.2023. Beispielsweise wurde die ULB im Sommer 2014 von der Stadtbibliothek Köln kontaktiert, die in ihrem Bestand sieben Bücher der Provenienz Veltheim entdeckt hatte, und zwar von „Geschichte der Europäischen Staaten seit dem Frieden von Wien / von Friedrich Buchholz (Berlin 1814ff.)“ die Bände 1-6 und 11. Diese wurden auf Wunsch des Berechtigten in den bestehenden Veltheim-Leihvertrag der ULB aufgenommen. – Zu diesem Thema im Museumsbereich vgl. Deinert, Mathias; Lindenau, Katja; Merseburger, Carina u. a.: Welchen Stellenwert hat Provenienzforschung zu Kulturgutverlusten in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR? Diskussionen, Literatur, Initiativen, 2022, S. 120, mit dem Hinweis auf die Diskrepanz zwischen der Rechtslage (Ausschluss von Rückübertragung bei redlichem Erwerb durch Dritte nach dem 8. Mai 1945) und einer moralischen Verpflichtung zu proaktivem Umgang mit der Vorprovenienz.

7 Fikentscher, Rüdiger; Schmuhl, Boje; Breitenborn, Konrad (Hg.): Die Bodenreform in Sachsen-Anhalt. Durchführung, Zeitzeugen, Folgen; Tagung in Stendal am 21. und 22. November 1997, Halle an der Saale 1999, S. 11; Walther, Karl Klaus: Zwischen Notaufnahme und Restitution. Die Rettung der Bücher in Sachsen-Anhalt. Gedanken und Erinnerungen, in: Bibliothek und Wissenschaft 42, 2009, S. 141–173. Online: <http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/aw/buw/band/42/06Walther.pdf>, Stand: 04.08.2023.

8 Ebd., S. 147. Walther unterstreicht in seinem Beitrag einen Gesichtspunkt, der im Kontext der Bodenreformenteignungen selten thematisiert worden ist, nämlich dass „beherzte und verantwortungsbewußte Landeskonservatoren, Denkmalpfleger, Bibliothekare und Archivare bedrohtes Kulturgut vor Vernichtung, Verschleuderung oder Verschleppung zu bewahren suchten“ (S. 141). Hierzu auch Zuschlag, Christoph: Einführung in die Provenienzforschung. Wie die Herkunft von Kulturgut entschlüsselt wird, München 2022, S. 160, mit Hinweis auf die Ambivalenz des Begriffes „Schlossbergung“ (s. Anm. 25). – Während die ULB als zentrale Sammelstelle für die in Sachsen-Anhalt enteigneten Buchbestände fungierte, übernahm diese Rolle für Kunstgegenstände, Mobiliar etc. die Moritzburg in Halle, s. Scheunemann, Jan: Die Moritzburg in Halle (Saale) als Zentrallager für enteignetes Kunst- und Kulturgut aus der Bodenreform, in: Provenienz & Forschung (1), 2019, S. 26–33.

9 Vgl. Scheschonk, Brigitte: Die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in den Jahren 1948-1955 und ihre Altbestände, in: Studien zum Buch- und Bibliothekswesen 3, 1983, S. 41: „Bis 1955 gingen 858 000 Bände, also die Hauptmasse, ein und in den folgenden sechs Jahren dann noch einmal etwa 100 000“; s. auch Walther: Zwischen Notaufnahme und Restitution. Die Rettung der Bücher in Sachsen-Anhalt, 2009, S. 151.

10 Ebd., S. 142: „Als der Autor im Herbst 1958 als Referendar […] an die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (ULB) nach Halle kam, sah er zum ersten Male die Massen von Büchern aus aufgelösten Bibliotheken, die sich in allen verfügbaren Räumen stapelten und hier bis zur endgültigen Bearbeitung zunächst eine ‚Notaufnahme‘ gefunden hatten.“

11 Scheschonk, Brigitte: Die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in den Jahren 1948-1955 und ihre Altbestände, 1983, S. 41 u. 43.

12 Ebd., S. 42: „Die für die ULB selbst vorgesehenen Titel waren entweder echte Neuerwerbungen oder wurden als Ersatz für verlorengegangene oder beschädigte Bände oder als Zweitexemplare eingestellt. Mit den Dubletten unterstützte man in erster Linie die im Wiederaufbau befindlichen Bibliotheken in Magdeburg und Dessau, aber auch die Universitätsinstitute und andere wissenschaftliche Einrichtungen und Bibliotheken anderer Städte des Landes.“ Laut Walther: Zwischen Notaufnahme und Restitution. Die Rettung der Bücher in Sachsen-Anhalt, 2009, S. 153, schätzte Manfred Langer, Leiter der Erwerbungsabteilung der ULB, damals, „daß ca. 35 % des Gesamtzugangs im Bestand der ULB verbleiben würden, d. h. daß 65 % als Dubletten ausgeschieden würden“.

13 Walther, ebd., S. 153, bleibt hier mit der Formulierung „in der Folgezeit“ vage.

14 Ausführlicher zur Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände (ZwA) ebd., S. 170.

15 Ebd., S. 153.

16 Ansprüche mussten per Antrag innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des AusglLeistG geltend gemacht werden. Die Prüfung der Anspruchsberechtigung erfolgte durch das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen (LARoV) des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt. Eine Anspruchsberechtigung liegt nach AusglLeistG §1 Abs. 1 nur für natürliche Personen vor. Außerdem dürfen die Antragsteller bzw. deren Familien nach §1 Abs. 4 nicht „gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen […] oder dem nationalsozialistischen oder dem kommunistischen System in der sowjetisch besetzten Zone oder in der Deutschen Demokratischen Republik erheblichen Vorschub geleistet“ haben.

17 Zusätzlich eingesetzt wurden sieben Mitarbeiter*innen der WISEG (Wissenschaftliche Servicegesellschaft mbH), drei Mitarbeiterinnen des LARoV leisteten Amtshilfe.

18 An der SLUB Dresden wurde ein ähnliches Projekt etwas später 2009 bis 2013 mit finanzieller Unterstützung der sächsischen Staatsregierung durchgeführt: systematische Durchsicht von ca. 380.000 Medien (Hand- und Druckschriften sowie Karten und Musikalien) der Zugangsjahre 1945 bis 1990 und Dokumentation der enthaltenen Provenienzmerkmale, vgl. Kocourek, Jana; Köhler, Norman: Provenienzforschung und Informationstransfer. Provenienzprojekte an der SLUB Dresden und Überlegungen zur Anzeige und Nachnutzung von Forschungsdaten im Verbund. Online: <https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/year/2013/docId/1349>, Stand: 04.08.2023; Kocourek, Jana: „Offene Vermögensfragen“. Von der Suche nach sogenannten Schlossbergungsbeständen in der SLUB Dresden, in: Köstner-Pemsel, Christina; Stumpf, Markus; Kaiser, Olivia (Hg.): Treuhänderische Übernahme und Verwahrung. International und interdisziplinär betrachtet, Göttingen 2018 (Bibliothek im Kontext), S. 115–127, sowie Kocourek, Jana: Provenienzforschung zum Schlossbergungsgut in den Zugängen von 1945 bis 1990 der SLUB Dresden, in: Provenienz & Forschung (1), 2019, S. 42-47. – Auf weitere dem Thema Kulturgutverluste in SBZ und DDR gewidmete Provenienzforschungsprojekte überwiegend im Museumsbereich verweisen Deinert, Mathias; Lindenau, Katja; Merseburger, Carina u. a.: Welchen Stellenwert hat Provenienzforschung zu Kulturgutverlusten in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR? Diskussionen, Literatur, Initiativen, 2022, Anm. 54: „Beispielsweise betreiben das Deutsche Historische Museum in Berlin (DHM), die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), die Klassik Stiftung Weimar (KSW), die Staatlichen Museen zu Berlin (SMB) […] eigeninitiativ Provenienzforschung auch zum Zeitraum 1945 und 1990.“

19 Für das Adelsgeschlecht derer von der Schulenburg sind die meisten Verfahren anhängig: 1) v. d. Schulenburg / Althausen (Emden), 2) v. d. Schulenburg / Angern, 3) v. d. Schulenburg / Beetzendorf, 4) v. d. Schulenburg / Bodendorf, 5) v. d. Schulenburg / Burgscheidungen, 6) v. d. Schulenburg / Hessler, 7) v. d. Schulenburg / Neumühle, gefolgt von Münchhausen: 1) Borries von Münchhausen, 2) v. Münchhausen / Herrengosserstedt, 3) v. Münchhausen / Leitzkau, 4) v. Münchhausen / Steinburg und 5) v. Münchhausen / Vitzenburg.

20 Es ist unklar, zu welchem der drei Helldorff-Verfahren dieser handschriftliche Besitzvermerk gehört: v. Helldorff / Bedra, v. Helldorff / Gleina oder v. Helldorff / St. Ulrich.

21 Der wohl beste Kenner der Alvenslebenschen Bibliothek (vgl. Alvensleben, Reimar von: Die Rückführung der Alvenslebenschen Bibliothek in ihre Heimatregion, in: Sachsen und Anhalt. Jahrbuch der Historischen Kommission für Sachsen und Anhalt 28, 2016, S. 235–264) ist am 5. Juni 2023 im Alter von 82 Jahren gestorben – sein großes Engagement und seine Expertise, die die oben erwähnten nachträglichen Identifizierungen überhaupt erst möglich gemacht haben, werden künftig fehlen!

22 Maschinenschriftliche Liste, umfassend ca. 235 Bände mit 529 Titeln; Quelle: LHASA Rep. K KV Haldensleben, Nr. 548.

23 Katalog über die Schloss-Kapellenbibliothek zu Erxleben, Teil 4 von Christian Ludwig Walther, 1725, revidiert und vervollständigt im Jahre 1877 von Bernhard Rudolf Behrends. Online: <http://dx.doi.org/10.25673/89948>.

24 Erstausgabenliste: Febr.-Okt. 2015 Prüfung von rund 150 Titeln jeweils bzgl. aller in der ULB vorhandenen Exemplare, 24 nachträglich zu restituierende Bände ermittelt. – Verlustlisten: 2017/18 Prüfung von rund 350 Titeln, 135 nachträglich zu restituierende Bände ermittelt.

25 Zu dem in der Bezeichnung „Schlossbergeliste“ implizierten Terminus „Schlossbergung“ vgl. Kocourek, Köhler: Provenienzforschung und Informationstransfer. Provenienzprojekte an der SLUB Dresden und Überlegungen zur Anzeige und Nachnutzung von Forschungsdaten im Verbund: „Der Begriff ‚Schlossbergung‘ wurde offenbar von den mit der Sicherung und Bergung von Kulturgut aus den Schlössern und Herrenhäusern beauftragten Museumsleuten im Winter 1945/46 geprägt.“ Vgl. auch Zuschlag: Einführung in die Provenienzforschung. Wie die Herkunft von Kulturgut entschlüsselt wird, 2022, S. 160, der auf die Ambivalenz des Begriffes hinweist: „Etwas zu bergen bedeutet, es zu retten, in Sicherheit zu bringen. Tatsächlich gelangten zahlreiche der kulturgeschichtlich bedeutenden enteigneten Kulturgüter in die Obhut der Museen (für die sich damit eine willkommene Möglichkeit bot, eigene Kriegsverluste auszugleichen) und konnten so vor dem Verkauf gerettet und der Öffentlichkeit erhalten werden. Gleichzeitig handelt es sich zweifellos um eine Form der Enteignung, die unter das […] Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 fällt.“

26 <https://www.schloss-hundisburg.de/alvernslebensche-bibliothek>, Stand: 04.08.2023.

27 Zum Thema Provenienzforschung allgemein sei auf die aktuelle Publikation von Christoph Zuschlag verwiesen, auch wenn diese stärker auf den Museumsbereich fokussiert ist: Zuschlag: Einführung in die Provenienzforschung. Wie die Herkunft von Kulturgut entschlüsselt wird, 2022; S. 159 bis 163 sind dem Unrechtskontext Bodenreform und „Schlossbergung“ gewidmet. Vgl. auch Deinert, Mathias; Lindenau, Katja; Merseburger, Carina u. a.: Welchen Stellenwert hat Provenienzforschung zu Kulturgutverlusten in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR? Diskussionen, Literatur, Initiativen, 2022, S. 120: „Mittlerweile hat Provenienzforschung allgemein einen höheren Stellenwert als noch in den 1990er und 2000er Jahren […]“, mit dem Resümee (S. 119): „Eine systematische Provenienzforschung für nach 1945 entzogene Objekte ist bis heute nicht etabliert worden. Wo bisher mit entsprechendem Fokus gearbeitet wird, ist diese Forschung allenfalls punktuell, nahezu nie proaktiv und nur in äußerst wenigen Institutionen anzutreffen. Dementsprechend fehlt […] einschlägige fachliche Grundlagenliteratur für eine Provenienzforschung zu Kulturgutverlusten in SBZ und DDR.“